Анализы при остром деструктивном панкреатите

Клиническое обследование

Основные симптомы острого панкреатита – боль, рвота и метеоризм (триада Мондора).

Боль появляется внезапно, чаще вечером или ночью вскоре после погрешности в диете (употребление жареных или жирных блюд, алкоголя). Наиболее типичная её локализация – эпигастральная область, выше пупка, что соответствует анатомическому расположению поджелудочной железы. Эпицентр боли располагается по средней линии, но может смещаться вправо или влево от срединной линии и даже распространяться по всему животу. Обычно боли иррадиируют вдоль рёберного края по направлению к спине, иногда в поясницу, грудь и плечи, в левый рёберно- позвоночный угол. Часто они носят опоясывающий характер, что создает впечатление затягивающегося пояса или обруча. При преимущественном поражении головки поджелудочной железы локализация боли может напоминать острый деструктивный холецистит, при поражении её тела – заболевания желудка и тонкой кишки, а при поражении хвоста – заболевания селезёнки, сердца и левой почки. В ряде ситуаций резкий болевой синдром сопровождается коллапсом и шоком.

Практически одновременно с болями появляется многократная, мучительная и не приносящая облегчения рвота. Провоцирует её приём пищи или воды. Несмотря на многократный характер рвоты, рвотные массы никогда не имеют застойного (фекалоидного) характера.

Температура тела в начале заболевания чаще субфебрильная. Гектическая лихорадка указывает на развитие распространённых стерильных и разнообразных инфицированных форм панкреатита. На основании выраженности симптомов системной воспалительной реакции можно лишь условно судить о характере и распространённости деструктивного процесса.

Важным и ранним диагностическим признаком панкреонекроза считают цианоз лица и конечностей. Цианоз в виде фиолетовых пятен на лице известен как симптом Мондора, цианотичные пятна на боковых стенках живота (околопупочные экхимозы) – как симптом Грея-Тернера, а цианоз околопупочной области – симптом Грюнвальда. В поздние сроки заболевания цианоз лица может смениться яркой гиперемией – «калликреиновое лицо». В основе перечисленных признаков лежат быстропрогрессирующие гемодинамические и микроциркуляторные расстройства, гиперферментемия и неконтролируемый цитокинокинез.

При осмотре живота отмечают его вздутие, преимущественно в верхних отделах. При распространённом панкреонекрозе живот равномерно вздут, резко чувствителен даже при поверхностной пальпации. При глубокой пальпации боли резко усиливаются, порой носят нестерпимый характер. При пальпации поясничной области, особенно левого рёберно-позвоночного угла, возникает резкая болезненность (симптом Мейо-Робсона). В зоне повышенной чувствительности, обнаруживаемой при поверхностной пальпации, выявляют ригидность мышц передней брюшной стенки, что свидетельствует о наличии панкреатогенного выпота, богатого ферментами, и явлениях панкреатогенного перитонита. Часто наблюдают поперечную болезненную резистентность передней брюшной стенки в проекции поджелудочной железы (симптом Керте).

Одним из признаков деструктивного панкреатита считают феномен отсутствия пульсации брюшного отдела аорты вследствие увеличения в размерах поджелудочной железы и отёка забрюшинной клетчатки – симптом Воскресенского.

При локализации процесса в сальниковой сумке, мышечное напряжение выявляют преимущественно в эпигастральной зоне; при распространении воспаления за её пределы (на околоободочную и тазовую клетчатку, а также на брюшину) появляется выраженное мышечное напряжение и положительный симптом Щёткина- Блюмберга. Необходимо помнить, что при локализации некротического процесса в хвостовой части поджелудочной железы симптомы раздражения брюшины могут быть слабовыраженными, что связано с преимущественно забрюшинной локализацией процесса и отсутствием явлений перитонита. При поражении головки типично быстрое развитие синдрома желтухи и гастродуоденального пареза.

Притупление перкуторного звука в отлогих местах живота свидетельствует о наличии выпота в брюшной полости. Аускультация живота выявляет ослабление или отсутствие кишечных шумов вследствие развития паралитической кишечной непроходимости и панкреатогенного перитонита.

Лабораторная диагностика

Основное проявление острого панкреатита – функциональные расстройства поджелудочной железы, в частности, феномен гиперферментемии. Эту особенность патогенеза острого панкреатита на протяжении многих десятилетий традиционно используют в дифференциальной диагностике с другими неотложными заболеваниями органов брюшной полости. Определение в плазме крови активности амилазы (реже – липазы, трипсина, эластазы) – диагностический стандарт. Наиболее распространено в клинической практике определение активности амилазы и липазы в крови. Увеличение активности общей и панкреатической амилазы в 4 раза и липазы в 2 раза по отношению к верхней границе нормы свидетельствует о феномене панкреостаза.

Максимальные значения активности сывороточной амилазы характерны для первых суток заболевания, что соответствует срокам госпитализации в стационар большинства пациентов с острым панкреатитом. Определение активности липазы в крови – значимый диагностический тест в более поздние сроки от начала заболевания, поскольку её активность в крови больного острым панкреатитом сохраняется более длительное время, чем значения амилаземии. Этот феномен определяет более высокую чувствительность и специфичность липазного теста по отношению к амилазному.

В отечественной клинической практике традиционно используют определение амилазы в моче. Дополнительный тест – исследование активности амилазы в перитонеальном экссудате при лапароскопии (лапароцентезе). При использовании метода Вольгемута (определение суммарной амилолитической активности мочи), по которому нормальная активность амилазы в моче составляет 16-64 ед., можно обнаружить различные уровни её повышения – 128-1024 ед. и более. Метод Вольгемута недостаточно специфичен в отношении панкреатической α-амилазы, так как отражает суммарную активность гликолитических ферментов, которые содержатся в биологической среде, присланной на исследование.

Определение в крови активности трипсина и эластазы в диагностике острого панкреатита имеет меньшее клиническое применение, чем лабораторный мониторинг амилазы (липазы) в связи с трудоёмкостью и дороговизной методик.

Гипреамилаземия в динамике заболевания – важный маркёр сохранённой функции поджелудочной железы в условиях панкреостаза, что типично для интерстициального панкреатита или очагового (головчатого) панкреонекроза в первые дни заболевания. Дисферментемия (нарушение соотношений амилазы и липазы крови) свидетельствует о панкреонекробиозе, тогда как нормальный уровень амилазы в крови, гипоамилаземия (и даже аферментемия) наиболее характерны для панкреонекроза, свидетельствуя о распространённом характере деструкции поджелудочной железы и утрате ею экскреторной функции.

Прямая зависимость между уровнем амилаземии (амилазурии), распространённостью и формой панкреонекроза (интерстициальной, жировой, геморрагической) отсутствует. Результаты исследований ферментного спектра крови следует всегда рассматривать только в совокупности с данными других клинических, лабораторных и инструментальных методов обследования больного с острым панкреатитом.

Изменения в клиническом анализе крови при остром панкреатите не имеют строгой специфичности. В связи с этим широко известны существенные трудности лабораторной дифференциальной диагностики асептических и инфицированных форм панкреонекроза, что крайне важно с позиции своевременности оперативного лечения. Увеличение этих показателей в динамике заболевания более чем на 30% исходного уровня в совокупности с другими клинико-лабораторными данными достоверно подтверждает развитие панкреатогенной инфекции, но при этом, как правило, остаются упущенными 2-3 сут. Наиболее убедительно в пользу инфицированного характера панкреонекроза свидетельствуют пороговые числа лейкоцитов крови выше 15х109/л и лейкоцитарного индекса интоксикации более 6 ед.

Косвенными признаками инфицирования считают тромбоцитопению, анемию и ацидоз, их необходимо учитывать в совокупности клинических и инструментальных данных.

Биохимические изменения крови свидетельствуют о развитии синдрома гипер- и дисметаболизма, который наиболее выражен при деструктивных формах панкреатита. В этих ситуациях наиболее значимы такие изменения биохимического спектра крови, как диспротеинемия, гипопротеин и гипоальбуминемия, гиперазотемия и гипергликемия. Стойкая гипергликемия свидетельствует об обширном некрозе поджелудочной железы, а её значение больше 125 мг/дл (7 ммоль/л) – неблагоприятный прогностический фактор. В липидном спектре крови регистрируют гипертриглицеридемию, гипохолестеринемию, дефицит липопротеидов высокой плотности, увеличение концентрации жирных кислот.

C-реактивный белок наряду с гаптоглобином и α1-антитрипсином – белок острой фазы воспаления. При остром панкреатите содержание С-реактивного белка больше 120 мг/л в крови больного говорит о некротическом поражении поджелудочной железы. Концентрация С-реактивного белка отражает степень выраженности воспалительного и некротического процессов, что позволяет использовать этот тест для определения, с одной стороны, отёчного панкреатита или панкреонекроза, с другой – стерильного или инфицированного характера некротического процесса.

Применение прокальцитонинового теста при различных формах острого панкреатита показало, что у больных с инфицированным панкреонекрозом концентрация прокальцитонина достоверно выше, чем при стерильном деструктивном процессе.

Пороговой для распространённого панкреонекроза считают концентрацию С-реактивного белка более 150 мг/л, а прокальцитонина – больше 0,8 нг/мл. Распространённая панкреатогенная инфекция характеризуется концентрациями С-реактивного белка в крови больного больше 200 мг/л и прокальцитонина больше 2 нг/мл.

Среди других биохимических маркёров, характеризующих тяжесть острого панкреатита, перспективны исследования каталитической активности фосфолипазы А2, трипсиногена, уротрипсиногена-2, трипсин-активированного пептида, панкреатит-ассоциированного протеина, интерлейкинов 1, 6 и 8, фактора некроза опухолей и эластазы нейтрофилов. Установлено, что концентрация трипсин-активированного пептида в моче коррелирует с концентрацией С-реактивного белка и интерлейкина 6. Концентрация этого метаболита в перитонеальной жидкости прямо пропорциональна степени некроза поджелудочной железы.

Несмотря на то что содержание большинства биохимических субстанций резко увеличивается в крови больных панкреонекрозом уже в ближайшие сроки (24-48 ч) от начала заболевания, использование этих маркёров в клинической практике экстренной хирургии ограничено высокой стоимостью методик и отсутствием достоверно известного минимального порогового уровня. Своеобразным компромиссом в сложившихся материально-технических условиях представляется определение концентрации С-реактивного белка в любой биохимической лаборатории.

Гемоконцентрация наиболее характерна для деструктивных форм острого панкреатита. Гематокрит более 47% на момент госпитализации больного в стационар и отсутствие его снижения в течение 24 ч интенсивной терапии свидетельствует о развитии панкреонекроза.

Исследование спектра печёночных ферментов у больных острым панкреатитом, осложнённым развитием печёночно-клеточной недостаточности, характерной для панкреонекроза, позволяет выявить высокую активность аланиновой и аспарагиновой аминотрансфераз. Значительное увеличение активности лактатдегидрогеназы отражает крупномасштабное повреждение панкреацитов. С позиции дифференциальной диагностики необходимо помнить, что аналогичные изменения характерны для острого инфаркта миокарда, обширного инфаркта кишечника и гепатитов различной этиологии.

При билиарном панкреатите вследствие холедохолитиаза, а также при преимущественном поражении головки поджелудочной железы характерен синдром холестаза, выражающийся гипербилирубинемией с преобладанием прямой (связанной) фракции билирубина, высокой активности аспартатаминтрансферазы и щелочной фосфатазы.

О выраженных изменениях водно-электролитного баланса свидетельствуют гемоконцентрация, дефицит калия, натрия, кальция. При распространённых формах панкреонекроза снижение концентрации кальция в плазме крови обусловлено его депонированием в очагах стеатонекроза в виде солей жёлчных кислот.

B.C. Савельев, М.И. Филимонов, С.З. Бурневиг

Источник

Острый деструктивный панкреатит

Острый деструктивный панкреатитОстрый деструктивный панкреатит представляет собой один из тяжелейших недугов, которые встречаются у человека при расстройствах функционирования поджелудочной.

Панкреатиты представляют собой комплекс недугов, при которых фиксируется появление и развитие острого воспаления в тканях органа, сопровождающееся возникновением деструктивных процессов, связанных с патразрушением структуры и целостности клеток железы. В процессе прогрессирования острого деструктивного панкреатита клеточной мембраны наблюдается заполнение свободного межклеточного пространства ферментами, синтезируемыми клетками поджелудочной, что вызывает самопереваривание тканей.

Общая характеристика и фазы прогрессирования острой деструктивной формы панкреатита

В случае прогрессирования в 15-20% случаев болезнь приобретает деструктивные формы острого панкреатита. При развитии острой формы деструктивного панкреатита смертность составляет до 30% случаев. В случае развития тяжелой формы недуга летальность может достигать 100%.

При остром деструктивном панкреатите максимальная летальность наблюдается в первую, третью и четвертую недели с момента начала развития заболевания в организме. Смерть пациента при остром деструктивном панкреатите на второй неделе прогрессирования недуга фиксируется реже всего. Летальный исход на этой стадии характерен для людей в пожилом возрасте. Неблагоприятный исход на второй неделе течения заболевания может наступить в случае развития недуга у человека с ослабленным организмом.

Компьютерная томография деструктивного панкреатита

Компьютерная томография деструктивного панкреатита

При прогрессировании острой формы деструктивного панкреатита выделяются несколько фаз, для которых характерно проявление определенных изменений в тканях поджелудочной и тканях, окружающих орган.

Фазы заболевания:

- Первая фаза острого деструктивного панкреатита носит название ферментативной. Длительность этой фазы составляет до 3 суток с момента начала развития болезни, при этом наблюдается формирование участков некроза тканей поджелудочной. В конце ферментативной фазы наблюдается светлый промежуток, при котором происходит снижение проявлений симптомов болезни и переход ферментативной фазы в реактивную.

- Вторая фаза острой формы деструктивного панкреатита носит название реактивной, как правило, эта фаза недуга регистрируется со второй недели развития нарушения. Реактивная фаза является промежуточной и носит название фазы перипанкреатического инфильтрата.

- Третья фаза острого деструктивного панкреатита носит название стадии секвестрации. Эта фаза развивается с третьей недели течения болезни.

Третья фаза острого деструктивного панкреатита в своем прогрессировании может иметь 3 типа развития событий.

Первое направление характеризуется процессом рассасывания перипанкреатического инфильтрата и наступлением выздоровления пациента, такое течение недуга наблюдается в 35% случаев выявления болезни.

У 1/3 пациентов, заболевших острым деструктивным панкреатитом, наблюдается прогрессирование асептической секвестрации, которая заключается в осуществлении процесса отторжения некротизированного участка от тканей органа, сохранивших свою жизнеспособность. В случае развития недуга в этом направлении происходит формирование парапанкреатической кисты без нагноений.

У 30-35% пациентов наблюдается прогрессирование септической секвестрации, при которой происходит формирование гнойных и септических осложнений. Этот вариант третьей фазы является наиболее опасным для здоровья и жизни человека.

Причины и симптоматика развития острой формы деструктивного панкреатита

В соответствии с данными, полученными в результате научных исследований, которые проведены в последнее время, основными факторами острого деструктивного панкреатита являются:

- алкогольсодержащие напитки;

- недуги, связанные с нарушениями в работе желчевыводящих путей;

- заражение глистами;

- травмы брюшины;

- интоксикации различного генеза.

При первых подозрениях на панкреатит пациента следует немедленно госпитализировать

При первых подозрениях на панкреатит пациента следует немедленно госпитализировать

При наличии соответствующего опыта любой медик без особых трудностей способен выявить у пациента прогрессирование острого деструктивного панкреатита. Заболевание легко определяется по наличию триады признаков:

- Сильные боли в области эпигастрия.

- Возникновение регулярных рвотных позывов.

- Сильный метеоризм.

Болевые ощущения чаще всего возникают внезапно и имеют высокую интенсивность и силу, очень часто наблюдаются при употреблении жирной пищи или алкоголя при остром деструктивном панкреатите. Болевые ощущения могут сопровождаться шоком, потерей сознания и частыми рвотными позывами. Частая и изнуряющая рвота ведет к прогрессированию обезвоживания.

Помимо указанных признаков у человека наблюдаются симптоматика, характерная для общей интоксикации – это повышение температуры тела, возникновение озноба, тахикардии, одышки и цианоза слизистых оболочек организма больного.

Особенности ощущаемых болей находятся в полной зависимости от формы недуга и причин его возникновения. Основными особенностями проявлениями болей считаются следующие:

- возникновение дискомфортных ощущений;

- впадение пациента в состояние коллапса;

- развитие острых болей в области эпигастрия;

- появление нестерпимых болевых ощущений.

Возникающая в процессе прогрессирования болезни рвота не приносит облегчения пациенту. Кожные покровы лица при этом приобретают красный оттенок, а при впадении человека в коллапс наблюдается побледнение кожного покрова.

Прогрессирующее заболевание приводит к повышению концентрации эластазы, которая провоцирует запуск процесса разрушения сосудов кровеносной системы, что приводит к возникновению кровотечений в органах, входящих в систему пищеварения.

Методики диагностирования острого деструктивного панкреатита у пациента

Важно! Для того чтобы лечение было максимально эффективным, необходимо оперативно и точно поставить диагноз.

При проведении диагностики заболевания особое внимание следует обращать на пациентов, которые имеют функциональные нарушения в работе поджелудочной.

При первых подозрениях на панкреатит пациента следует немедленно госпитализировать.

Внимание! Сложность заболевания заключается в том, что нарушения, возникающие в организме, способны очень быстро спровоцировать развитие коматозного состояния и других опасных для организма состояний.

Для выявления патологических изменений применяется ультразвуковое обследование пациента, которое позволяет выявить:

- наличие отека поджелудочной;

- прогрессирование некротических процессов;

- неравномерность структуры тканей органа.

УЗИ брюшной полости позволяет выявить изменения в тканях поджелудочной

УЗИ брюшной полости позволяет выявить изменения в тканях поджелудочной

Помимо УЗИ применяются компьютерная томография и цилиакография.

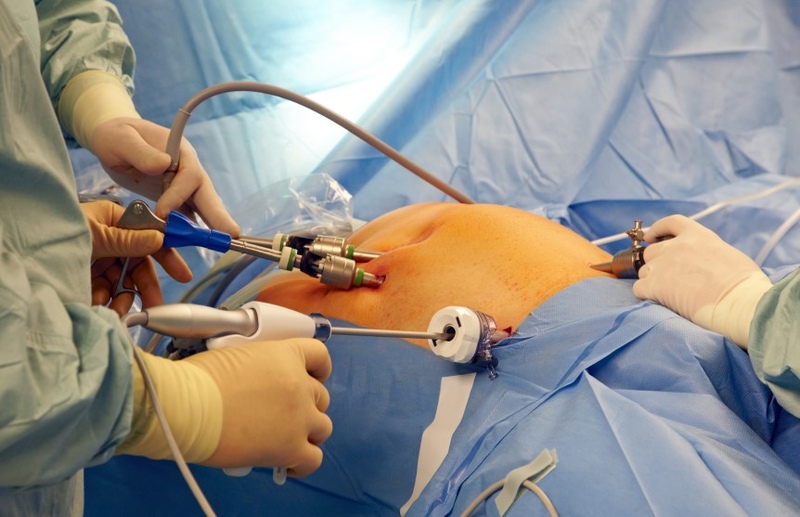

Наиболее информативным методом обследования является лапароскопия. Применение этого метода позволяет провести дифференциацию диагноза, отличить панкреонекроз от холецистита, прободной язвы и некоторых других острых состояний организма, связанных с нарушениями в работе органов брюшной полости.

Современные методы проведения лечения

Чаще всего пациента госпитализируют с недугом, находящимся на стадии токсемии. Первичный диагноз лечащий врач устанавливает по характерным признакам. В дальнейшем диагноз требуется подтвердить или опровергнуть путем проведения инструментальной диагностики и лабораторных анализов.

Так как недуг способен развиваться непредсказуемо, то врач, занимающийся лечением, должен быть готов к развитию заболевания по любому сценарию. Лечебные мероприятия должны быть направлены на инактивирование ферментов, которые продуцируются поджелудочной. В процессе проведения лечебных мероприятий большое внимание следует уделить нормализации оттока секрета поджелудочной и очистке ее от образующихся токсичных соединений. Большое внимание в процессе лечения следует уделить купированию болевых ощущений.

Важно! Для пациента следует обеспечить голодание и полный эмоциональный покой.

Наиболее информативным методом обследования является лапароскопия

Наиболее информативным методом обследования является лапароскопия

В процессе проведения лечебных процедур осуществляется промывание желудка при помощи холодной воды. Для этой цели используется зонд.

При осуществлении лечения проводится детоксикация. Это состояние достигается путем введения в организм мочегонных препаратов.

При правильном проведении лечебных процедур фаза токсемии завершается выздоровлением больного. В редких случаях она способна перерасти в фазу гнойных осложнений. При таком варианте течения болезни проводится хирургическое вмешательство, которое предполагает удаление пораженных участков органа.

Источник