Диагностика консервативное и хирургическое лечение острого панкреатита

Консервативные методы лечения

Немедекаментозные методы лечения

Назначают голод (не менее 2-4 суток) с постепенным переходом на режимы лечебного питания (подробнее о лечебном питании при заболеваниях поджелудочной железы ).

Проводят зондирование и аспирацию желудочного содержимого. Показана местная гипотермия (холод на живот).

Применение анальгетиков и спазмолитиков

Для уменьшения боли применяют ненаркотические и наркотические анальгетики в инъекционной форме. Также показано применение спазмолитиков и М-холиноблокаторов.

Инфузионная терапия

Применяют растворы 0,9% хлорида натрия , 5% или 10% растворы декстрозы , сбалансированные полиионные растворы, плазмозаменители (неорондекс, декстран , поливинилпирролидон и другие). С целью улучшения реологических свойств крови используют гепарин и реополиглюкин.

Антиферментная терапия

Сильное угнетающее действие на секрецию ферментов желудка и поджелудочной железы оказывает длительно действующий синтетический аналог соматостатина – октреотид ( Сандостатин ). Также антиферментным действием обладают препараты апротинина ( Контрикал и Гордокс ).

Антисекреторные препараты

Используют блокаторы гистаминовых рецепторов 2-го типа (H 2 -блокаторы) и ингибиторы протонной помпы.

Детоксикационная терапия

При тяжёлом течении острого панкреатита показано применение методов экстракорпоральной детоксикации (плазмаферез). Также детоксикация достигается при помощи эвакуации токсических экссудатов (перитонеального, а особенно, ретроперитонеального) при лапароскопическом (или с помощью лапароцентеза) дренировании брюшной полости и при лапароскопической декомпрессии забрюшинной клетчатки.

Антибиотикотерапия

Эмпирическая антибиотикотерапия проводиться антибактериальными препаратами широкого спектра действия (цефалоспорины III-IV поколений или фторхинолоны II-III поколений в сочетании с метронидазолом ( Метрогил , Трихопол )) на срок не менее 14 дней.

Симптоматическая терапия

· при рвоте – метоклопрамид ( Церукал ) в/м или в/в по 10 мг 3-4 раза в сутки

· при падении гемоглобина – переливание крови

· при гипокальциемии – в/в глюконат кальция в сочетании с альбумином (на 1 г/л сывороточного альбумина 0,02 ммоль/л кальция, если концентрация альбумина ниже 40 г/л)

· при гипокалиемии – в/в препараты калия

· при гипергликемии – дробное введение инсулина ( НовоРапид Пенфилл ) в малых дозах

· при шоке под контролем ЦВД дополнительное введение жидкости и альбумина

· при поражении органов-мишеней (респираторный дистресс-синдром, острая почечная, печеночная или сердечно-сосудистая недостаточность) показана посиндромная терапия.

Хирургическое лечение

Показанием к операции при остром панкреатите является развитие гнойных осложнений (инфицированный панкреонекроз, абсцесс поджелудочной железы). Операция в таких случаях выполняется в кратчайшие сроки после диагностики гнойных осложнений (они развиваются нередко на 15-21 сутки от начала заболевания.

При инфицированном панкреонекрозе выполняются следующие виды операций:

· панкреатонекрсеквестрэктомия с закрытым дренированием

· панкреатонекрсеквестрэктомия с дренированием и пролонгированной ирригацией

· панкреатонекрсеквестрэктомия с лапаростомией

· программированная релапаротомия с секвестрэктомией

· программированная прямая панкреатоскопия с панкреатонекрсеквестрэктомией

· редко – различные виды резекции железы и другие операции.

При необходимости данные операции сопровождаются оперативными вмешательствами на желчных путях, спленэктомией, люмботомией и другими операциями.

При панкреатогенном абсцессе выполняются следующие основные виды оперативных вмешательств:

· различные виды эндоскопических и малоинвазивных дренирующих операций

· вскрытие абсцесса традиционным (открытым) методом с закрытым дренированием

· вскрытие и дренирование абсцесса с ирригационной системой

· программированная прямая панкреатоскопия с некрсеквестрэктомией и другие виды оперативных вмешательств.

Ферментативный панкреатит не является показанием к оперативному лечению. Эвакуацию жидкости из брюшной полости проводят путем лапароскопии, лапароцентеза или под контролем УЗИ с последующим дренированием брюшной полости.

Лапароскопия показана пациентам с перитонеальным синдромом, в том числе при наличии УЗ-признаков свободной жидкости в брюшной полости. При невозможности проведения лапароскопии показан лапароцентез, который частично решает поставленные задачи.

Лечебные задачи лапароскопической операции:

· удаление перитонеального экссудата и дренирование брюшной полости

· лапароскопическая декомпрессия забрюшинной клетчатки (показана в случаях распространения геморрагического пропитывания на забрюшинную клетчатку вдоль восходящей и нисходящей ободочных кишок в зонах максимального поражения)

Холецистостомия показана при наличии прогрессирующей билиарной гипертензии с гипербилирубинемией более 100 мкмоль/л и не ранее чем через 24 часа от начала интенсивной терапии. При сочетании острого панкреатита с деструктивным холециститом в дополнение к перечисленным мероприятиям показана холецистэктомия с дренированием холедоха.

Лапароскопия противопоказана при нестабильной гемодинамике (эндотоксиновом шоке) после множественных операций на брюшной полости (выраженном рубцовом процессе передней брюшной стенки и гигантских вентральных грыжах).

Источник

В последнее время заболеваемость панкреатитом сильно выросла. Это связано с распространением фастфуда и злоупотреблением алкоголя низкого качества. Пик заболеваемости приходится на активный трудоспособный возраст от 30 до 60 лет.

Острый панкреатит — это воспалительный процесс, который изначально возникает в поджелудочной железе, а впоследствии распространяется на окружающие ткани и органы. Диагностировать раннее начало сложно, поэтому, несмотря на современную медицину, летальность при таком диагнозе остается высокой.

Чтобы избежать тяжелых последствий, рассмотрим детально что такое острый панкреатит, его симптомы и лечение, а также расскажем какие профилактические меры помогут не допустить его развития.

Почему возникает заболевание

В основе патологии лежит преждевременная выработка поджелудочной железой ферментов, которые в норме находятся в неактивном состоянии. Это трипсин, фосфолипаза и липаза. Они негативно влияют на состояние сосудов, приводят к повреждению клеток и окислительному процессу в организме. Железа под воздействием этих ферментов начинает перерабатывать саму себя. Возникает внутренний воспалительный очаг, который разрастается, и приводит к общей интоксикации организма.

Что же является спусковым моментом? Почему вдруг «спящие» вещества начинают вырабатываться и разрушать поджелудочную железу? Главная причина — негативное воздействие токсичных веществ, например, алкоголя.

К другим причинам относят:

- Функциональные и воспалительные болезни желчного пузыря и желчных протоков.

- Травмы железы, а также ее повреждения в процессе операций.

- Сосудистые патологии.

- Патологии эндокринной системы.

- Инфекционные заболевания, которые влияют на поджелудочную железу и ее деятельность.

Также к нарушениям выработки ферментов приводит систематическое переедание, частое употребление жирной пищи. Ожирение и алкоголь держат пальму первенства среди всех возможных причин развития болезни.

Признаки острого панкреатита

Основной симптом, который при этом диагнозе присутствует всегда, — выраженный и стойкий болевой синдром, который с большим трудом купируется анальгетиками. Часто болевому приступу предшествует прием обильной пищи или большого количества алкоголя.

Также наблюдаются следующие проявления:

- сильная тошнота и рвота, которая не приносит облегчения;

- вздутие живота;

- обезвоживание;

- кожные пятна вокруг пупка, которые могут иметь синюшный или желтоватый оттенок.

- повышение температуры тела;

- озноб.

Люди во время приступа беспокойны, имеют частое дыхание и учащенный пульс. Может наблюдаться снижение артериального давления. При гнойных формах болезни возникает сильная интоксикация, которая сопровождается высокой температурой, ознобом, испариной.

При таких симптомах требуется немедленная госпитализация и медицинская помощь. Самостоятельно облегчить самочувствие больному не удастся. Если упустить время, то возможен летальный исход.

Степени тяжести и формы острого панкреатита

В зависимости от степени тяжести патологии выделяют 3 степени:

- Легкая — недостаточность органа минимальна. Возможна небольшая отечность. Достаточно медикаментозной терапии и соблюдение диеты.

- Средняя — возникают местные осложнения некротического характера. Возникает функциональная недостаточность поджелудочной железы, которая приводит к нарушению работы других органов и систем.

- Тяжелая — воспалительный процесс задевает соседние ткани и органы. Возможное присоединение инфекции и развитие гнойного инфицированного некроза. Необходима срочная операция.

Также выделяют 3 основные формы патологии. Это отечный, стерильный и инфицированный панкреонекроз. Отечная форма наиболее распространенная и соответствует легкой степени развития болезни. Редко приводит к тяжелым последствиям.

Стерильный и инфицированный виды характеризуются очень тяжелым течением. Они сопровождаются отмиранием ткани органа, что является необратимым изменением. В кровь проникают токсины, хотя бактерии и вирусы отсутствуют. Без срочной медицинской помощи человек с такой формой умирает достаточно быстро.

Диагностические методы

Успешность лечения панкреатита часто зависит от точной и ранней диагностики. Первичную диагностику обязательно проводят в течение первых 2 суток с момента поступления человека в хирургическое отделение с подозрением на панкреатит.

«Золотым» стандартом при выявлении заболевания является наличие у больного триады симптомов:

- Сильная боль в области ЖКТ, которая отдает в спину.

- Частая рвота.

- Вздутие живота или напряжение мышц в этой области.

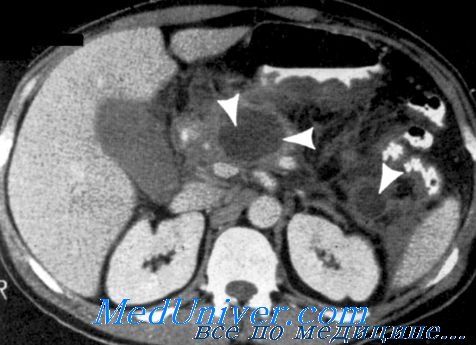

Сбор жалоб и пальпация помогает специалисту поставить При помощи сбора анамнеза и пальпации врач ставит предварительный диагноз. Для полноты диагностической картины назначаются следующие методы исследования:

- лабораторные анализы (кровь, моча, гемостазиограмма);

- УЗИ поджелудочной железы;

- рентген брюшины и грудной клетки;

- ФГДС.

Иногда требуется взять на гистологическое исследование образец ткани патологического участка. В этом случае врач может рекомендовать проведение диагностической лапароскопии.

Острый панкреатит поджелудочной железы: методы лечения

Метод лечения подбирается только лечащим врачом после всех диагностических мероприятий. Важно установить точную форму и степень развития заболевания. Также на выбор терапии влияет наличие или отсутствие осложнений.

Терапевтические меры

При легкой степени патологии, когда железа способна нормально функционировать, а некротические явления отсутствуют, используются следующие методы лечения:

- Голод — обычно рекомендуется лечебное голодание в течение 2-3 дней. Иногда используется введение необходимых питательных веществ внутривенно.

- Прикладывание холода на живот для уменьшения болей.

- Прием анальгетиков и спазмолитиков.

- Для предотвращения обезвоживания проводится инфузионная терапия. Это поможет восстановить водно-электролитный баланс и стимулирует мочеиспускание.

В редких случаях назначается антибактериальная терапия. Антибиотики применяют, если есть риск развития гнойного процесса или присоединения инфекции.

Легкую форму заболевания удается купировать за 2-3 суток, после чего человек выписывается из стационара. Однако для предупреждения рецидива нужно соблюдать требования врача по питанию.

Хирургические способы

Умеренная и тяжелая степень панкреатита приводит к патологическим изменениям в самой железе, поэтому эффективным будет только проведение операции.

Сейчас все чаще используется лапароскопическое вмешательство, которое характеризуется малой травматизацией кожи и брюшной стенки, быстрым восстановлением и минимальной вероятностью осложнений. Проводится под общей анестезией. Цель хирургического вмешательства состоит в прочищении гнойных участков и удалении «мертвых» тканей железы.

В тяжелых, запущенных случаях возникает необходимость в проведении повторных операций.

Прогноз и возможные осложнения болезни

Прогноз часто зависит от того, насколько запущена болезнь и в какой форме протекает. Самым благоприятным вариантом является отечная форма или легкая степень острого панкреатита. На этом этапе применение консервативных методов лечения дает хорошие результаты.

Если развился панкреонекроз, то вероятность летального исхода составляет более 20%. При присоединении инфекции и возникновении гнойных осложнений этот процент увеличивается вдвое.

Рассмотрим к каким тяжелым осложнениям может привести болезнь:

- сепсис;

- образование абсцессов или свищей в брюшине;

- внутреннее кровотечение;

- некроз железы (омертвение ее клеток и тканей);

- опухоли;

- почечная недостаточность;

- желчекаменная болезнь;

- сильная интоксикация, которая приводит к гиповолемическому шоку и отеку мозга.

Учитывая достижения современной медицины и передовое оборудование, смертность от панкреатита становится все меньше. Однако острый панкреатит — это опасная и тяжелая болезнь, к которой нельзя относится легкомысленно.

Профилактические мероприятия

Для того, чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы, нужно соблюдать умеренность в еде и не употреблять некачественные алкогольные напитки.

Если болезнь уже диагностирована, то следует пройти курс лечения до конца, соблюдая все врачебные рекомендации. Не допустить рецидива помогут следующие советы:

- Уменьшить количество жирной пищи в рационе. Лучше вообще исключить. Готовить еду на пару, варить или в духовке с минимум масла.

- Повышать иммунитет.

- Не запускать заболевания внутренних органов, которые располагаются рядом с поджелудочной железой.

- Полностью исключить алкоголь. Даже небольшое количество способно снова привести в стационар с приступом болезни. Этанол заставляет железу работать в усиленном режиме, а учитывая ее болезненное состояние это может привести к неблагоприятному исходу.

Хороший результат в период реабилитации дает санаторно-курортное лечение, которое включает прием минеральных вод. Естественно, назначить его может только врач. Также не следует самостоятельно назначать и принимать ферментные препараты или БАДы.

Источник

Хирургическое лечение острого панкреатита. Принципы

Хирургическое лечение в стадии токсемии и парапанкреатического инфильтрата у больных пожилого и старческого возраста следует считать тактической ошибкой.

Особое внимание хирургов в настоящее время направлено на ситуации, когда первичная консервативная терапия панкреонекроза не приводит к желаемому результату и сопровождается ухудшением состояния больных. Предлагаемое при этом хирургическое лечение (лапаротомия) у лиц преклонного возраста приводит к летальному исходу в 100% случаев.

Несмотря на успехи в анестезиологии и реаниматологии, активную хирургическую тактику при стерильном панкреонекрозе даже при органосохраняющих вмешательствах у соматически отягощенных больных следует считать неоправданной. Исключение составляют вынужденные операции, показанием к которым служат аррозивные внутрибрюшные, профузные желудочно-кишечные кровотечения и гнойный перитонит.

При верификации инфицированного панкреонекроза и формировании гнойных очагов, гнойного перитонита показания к хирургическому лечению становятся абсолютными, а проводимый комплекс лечебных мероприятий до операции служит подготовкой к хирургическому вмешательству.

К ним следует отнести малоинвазивные вмешательства (пункционные и дренирующие), открытые операции и сочетанное лечение. При пункционных вмешательствах используется местная анестезия и внутривенный наркоз. Для обширных ревизий (лапаротомии, люмботомии) требуется, как правило, эндотрахеальный наркоз.

Доступ и объем хирургического вмешательства определяются распространенностью гнойного процесса и его характером (инфицированная киста, абсцесс, флегмона клетчаточных пространств). Чрезвычайно важно определение топической диагностики очага на основании комплексного обследования.

В настоящее время основными хирургическими доступами при лечении инфицированного панкреонекроза считаются срединная лапаротомия, мини-лапаротомия, внебрюшинный (люмботомия) и двухподреберный доступы.

Срединная лапаротомия и трансректальные доступы, как правило, используются в экстренных ситуациях.

Срединная мини-лапаротомия применяется для доступа к сальниковой сумке, через желудочно-ободочную связку и для формирования оментобурсостомы путем подшивания краев lig. gastrocolicum к брюшной стенке.

Оментобурсостомия дает возможность осуществлять динамический контроль состояния поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки. Данный вид оперативного вмешательства целесообразно применять при локализованном поражении парапанкреатическои клетчатки и очагах, расположенных в пределах сальниковой сумки.

При локализованном поражении забрюшинной клетчатки оправданы внебрюшинные доступы: люмботомия и передне-боковой. При массивном инфицировании забрюшинной клетчатки оправдан двухподреберный внутрибрюшинный доступ с мобилизацией ободочной кишки, обеспечивающий широкий доступ к поджелудочной железе и клетчаточным пространствам. При жидкостных очагах различной локализации у больных пожилого и старческого возраста оправдано использование дренирующих манипуляций, проводимых под визуальным ультразвуковым контролем.

При кистах и абсцессах данная методика позволяет достичь весьма обнадеживающих результатов.

В настоящее время пункционное дренирование может быть окончательным вариантом лечения, а при его неэффективности становится первым этапом санации последующей операцией. В этом случае эвакуация жидкого гноя способствует уменьшению интоксикации, после чего операция у соматически отягощенных пациентов производится в более благоприятных клинических условиях.

При чрескожном дренировании предпочтителен внебрюшинный (транслюмбальный) доступ к очагу. После установления дренажа проводится рентгенологическая фистулография для оценки распространенности поражения, выявления кишечных и панкреатических свищей.

Помимо внебрюшинного доступа визуальный контроль позволяет направленно провести пункционное дренирование по оптимальной траектории.

Пункционное дренирование инфицированных очагов не приемлемо при апостематозном поражении поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки.

При наличии секвестров в очаге у больных пожилого и старческого возраста может быть использована методика чресфистульной эндоскопической санации. Для обеспечения доступа производится либо бужирование дренажного канала, либо разрез по ходу дренажной трубки.

Окончательный этап этого варианта хирургического лечения — санация с помощью холедохоскопа и лапароскопа. При этом удаляются подвижные секвестры и нежизнеспособные ткани.

Лечебная видеоскопия может быть с успехом использована для динамической санации, ревизии очагов в послеоперационном периоде, в том числе после оментобурсостомии.

– Также рекомендуем “Хирургические вмешательства у больных инфицированным панкреонекрозом в пожилом возрасте. Особенности”

Оглавление темы “Хирургическая патология поджелудочной железы”:

- Инструментальная диагностика острого панкреатита у пожилых. Методика

- Консервативное лечение острого панкреатита. Принципы

- Хирургическое лечение острого панкреатита. Принципы

- Хирургические вмешательства у больных инфицированным панкреонекрозом в пожилом возрасте. Особенности

- Результаты лечения инфицированного панкреонекроза. Исходы

- Трансплантация поджелудочной железы. Показания

- Требования к трансплантату поджелудочной железы. Подготовка доноров

- Техника изъятия поджелудочно-дуоденального комплекса. Принципы

- Селекция реципиентов поджелудочной железы. Принципы

- Техника трансплантации поджелудочной железы. Методики

Источник