Дренирование брюшной полости при остром панкреатите

Оглавление темы “Лечение панкреатита. Острый холецистит.”:

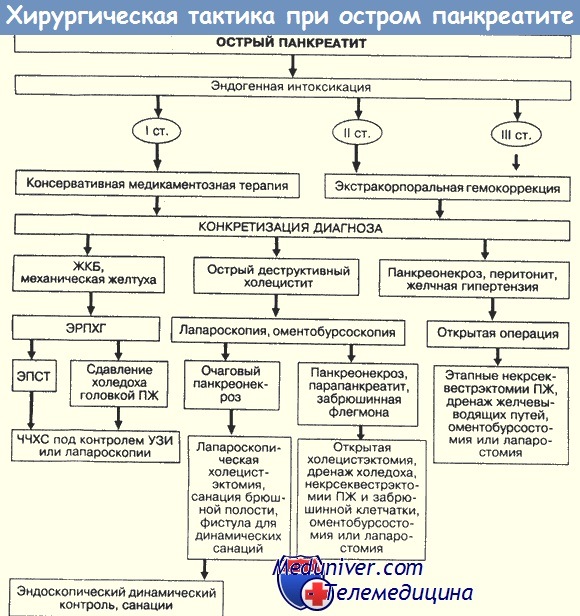

1. Диагностические и лечебные аспекты острого панкреатита. Первая неделя панкреатита.

2. Панкреонекроз. Вторая неделя острого панкреатита.

3. Третья неделя острого панкреатита. Панкреатический абсцесс. Чрескожное дренирование.

4. Операция при остром панкреатите. Техника операции при остром панкреатите.

5. Три главных оперативных подхода при остром панкреатите.

6. Практически важные моменты операции при остром панкреатите.

7. Острый холецистит. Острый калькулезный холецистит.

8. Сопутствующая желтуха при остром холецистите. Консервативное лечение острого холецистита.

9. Хирургическое лечение острого холецистита. Экстренная холецистэктомия. Ранняя холецистэктомия.

10. Показания к экстренной холецистэктомии. Острый холецистит при циррозе печени.

Операция при остром панкреатите. Техника операции при остром панкреатите.

Хирургическое вмешательство по поводу инфицированного или неинфицированного панкреонекроза не имеет существенных различий и заключается в удалении некротизированных тканей. (Надеемся, что у вас не возникает слишком много поводов для операций при стерильном панкреонекрозе?)

Ключевые вопросы оперативного пособия:

• Время— ранняя или поздняя операция.

• Доступ —- чрез- или забрюшинный.

• Техника — резекция железы или удаление некротической ткани (некрэктомия).

• Завершение операции — закрытое или открытое (лапаростомия) ведение.

• Послеоперационное ведение — с продолжительной ирригацией панкреатического ложа или без нее.

• Повторная операция — плановая или срочная.

Вы можете достичь зоны некроза через фронтальный, чрезбрюшинный доступ или внебрюшинно — через разрез боковой стенки живота. Последнее предохранит брюшную полость от контаминации и уменьшит количество раневых осложнений, но эта техника «вслепую» чревата высоким риском повреждения ободочной кишки и ретроперитонеальной геморрагией.

Кроме того, указанный доступ затрудняет обнажение поджелудочной железы и некрэктомию. Мы предпочитаем длинный чрезбрюшинный поперечный разрез (шевронообразный) который обеспечивает достаточный доступ ко всей брюшной полости. Срединная лапаротомия также дает адекватный доступ, но манипуляции мовут быть затруднены предлежащей тонкой кишкой, особенно при планируемой повторные операции или при необходимости лапаростомии.

Внебрюшинные доступы приобретают значение в тех редких случаях, когда процесс локализуется в области хвоста, левых отделов железы или в области головки справа. Чаще всего эти доступы используют для удаления некротизированных жировых секвестров во время последующих повторных операций.

Ваши основные цели при операции:

– Эвакуировать некротические и инфицированные субстраты.

– Дренировать токсические продукты процесса.

– Предотвратить дальнейшее накопление этих продуктов.

– Избежать повреждения соседних органов и сосудистых структур.

Подчеркнем, что инфицированный панкреонекроз коренным образом отличается от других видов хирургической инфекции, с которыми вы встречаетесь, так как этот некроз склонен к прогрессированию, несмотря на заведомо адекватную очистку от некротизированных тканей и дренирование сальниковой сумки.

– Также рекомендуем “Три главных оперативных подхода при остром панкреатите.”

Источник

Оглавление темы “Операции при нагноении поджелудочной железы.”:

- Показания для дренирования абсцесса поджелудочной железы

- Доступ и ход операции дренирования абсцесса поджелудочной железы

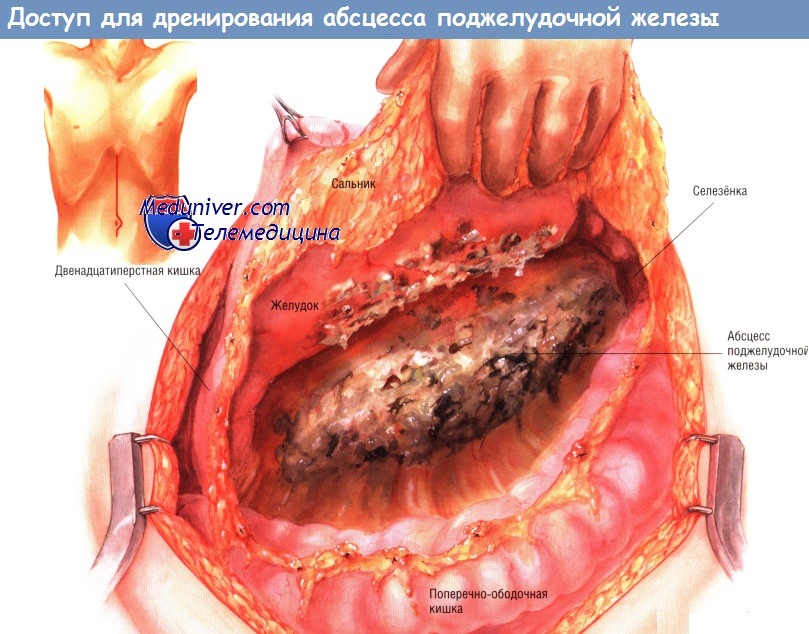

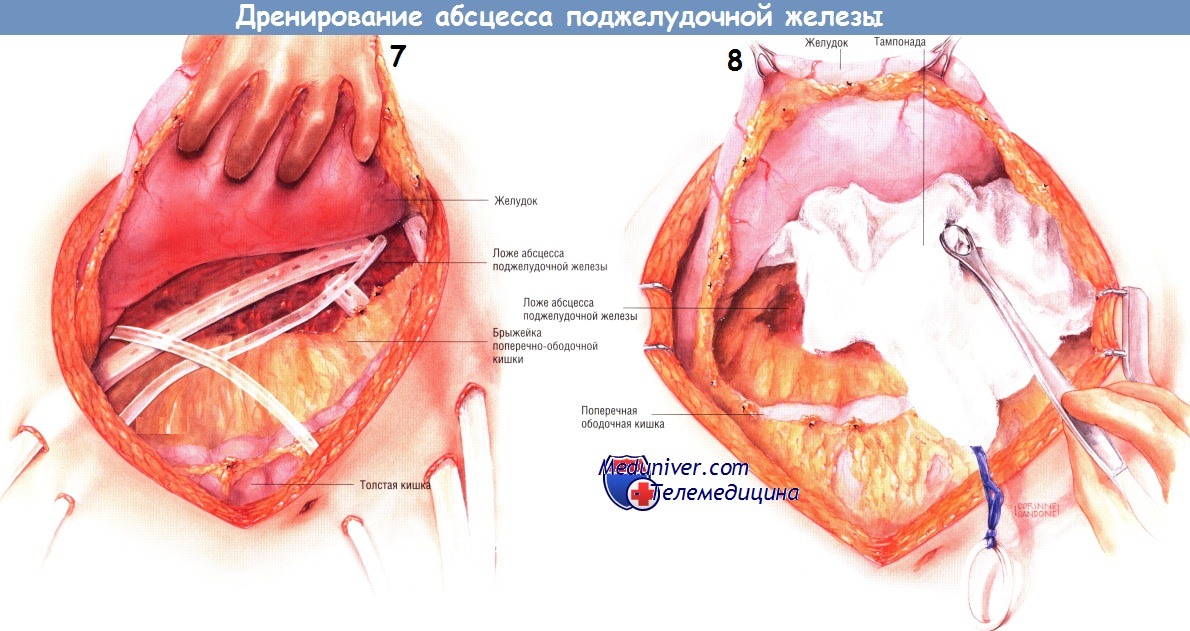

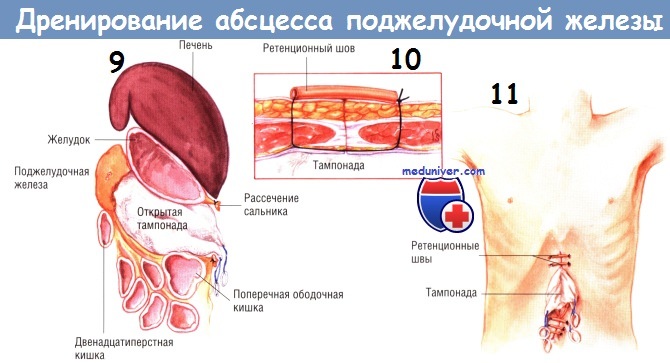

Доступ и ход операции дренирования абсцесса поджелудочной железы

Можно использовать как срединную лапаротомию, так и двусторонний подрёберный доступ. Адекватная ревизия органов брюшной полости особенно важна, поскольку абсцесс поджелудочной железы может распространиться от железы вниз (по правому или левому боковому каналу вдоль восходящей или нисходящей ободочной кишки), в брыжейку поперечной ободочной кишки либо в левое или правое подреберье.

В наши дни превосходный метод лучевой диагностики — тонкослойная трёхмерная РКТ — позволяет детально оценить распространённость поражения у больных панкреонекрозом, осложнённым абсцессами железы. Ультразвуковое исследование позволяет проводить динамическое наблюдение и достаточно точно определять локализацию воспалительного процесса. После вхождения в брюшную полость хирург, если это возможно, отделяет сальник от поперечной ободочной кишки и откидывает его в краниальном направлении.

Иногда сальник настолько приращён, что отсечь его невозможно. В этом случае его рассекают ниже уровня большой кривизны желудка и отводят кверху. Необходимо исследовать весь малый сальник. Большие скопления гноя встречают редко. Гораздо чаще обнаруживают комковатые некротические массы, заполняющие малый сальник и окружающие поджелудочную железу. Часто их считают некротизированной железой. Ещё чаще встречают некротизированные мягкие ткани и жировой некроз, окружающие воспалённую поджелудочную железу. Если больному была проведена трёхмерная РКТ, то области распространения абсцесса из малого сальника обычно известны уже до операции.

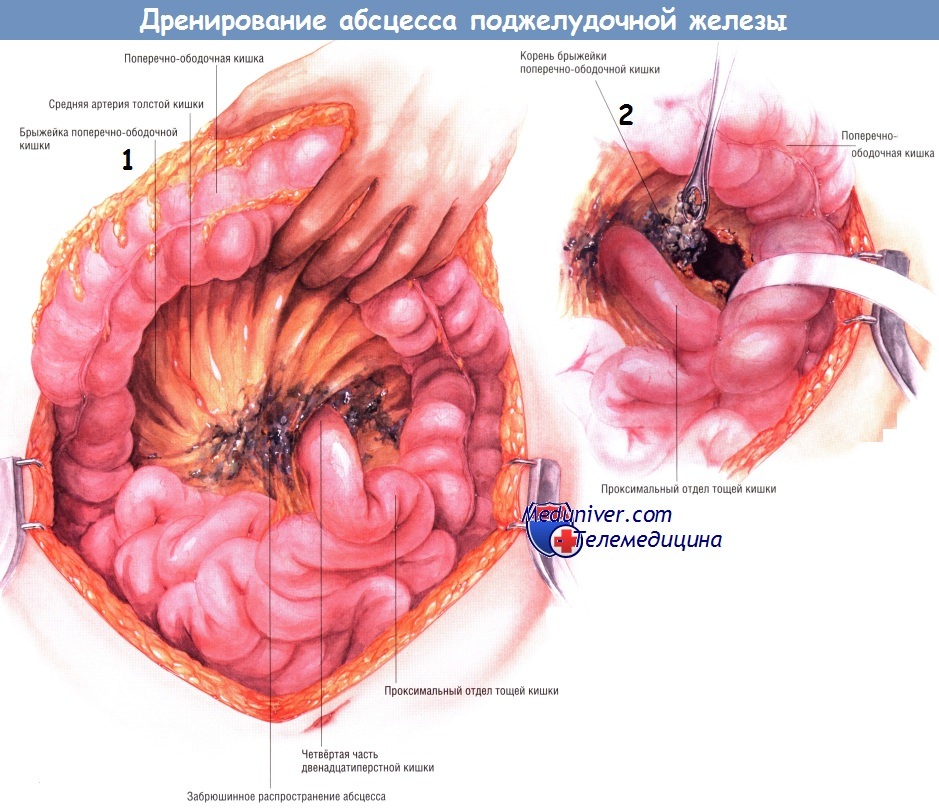

Тем не менее в любом случае важно, чтобы поперечная ободочная кишка была отведена в краниальном направлении, после чего хирург должен проверить, нет ли распространения абсцесса вниз по забрюшинному пространству, а также в корень брыжейки поперечной ободочной кишки. Это частые пути распространения абсцесса.

При поражении абсцессом корня брыжейки поперечной ободочной кишки необходима расширенная санация этой области.

Если предоперационные лучевые исследования указывают на возможное распространение абсцесса по правому боковому каналу, тогда очень важно отвести вниз печёночный угол толстой кишки и мобилизовать восходящую ободочную кишку из забрюшинного пространства. Манёвр позволяет санировать гнойный затёк, идущий вниз вдоль правого бокового канала. Обычно в то же время рекомендуют мобилизовать двенадцатиперстную кишку по Кохеру, чтобы убедиться в отсутствии распространения некротических тканей от головки железы в краниальном направлении.

Если выявлен затёк гноя вниз, вдоль левого бокового канала, необходима мобилизация левой половины толстой кишки. Она позволяет увидеть любые распространения некротических тканей и абсцесса вниз, вдоль левого бокового канала и позволяет санировать их. Удаление комковатой инфицированной некротической ткани из малого сальника и всех областей распространения гнойника можно выполнить острым путём, ножницами. Однако чаще всего хирурги предпочитают удалять омертвевшие ткани тупым путём — пальцами либо тупферами. Вновь подчеркнём, что некротические ткани, кажущиеся участками панкреонекроза, на самом деле являются омертвевшей жировой клетчаткой, лежащей над ещё жизнеспособной железой или по её периферии.

Во время этой фазы санации необходимо пройти по ходу абсцесса до хвоста железы и убедиться в том, что не пропущены затёки абсцесса в левый верхний квадрант живота, в левое поддиафрагмальное пространство.

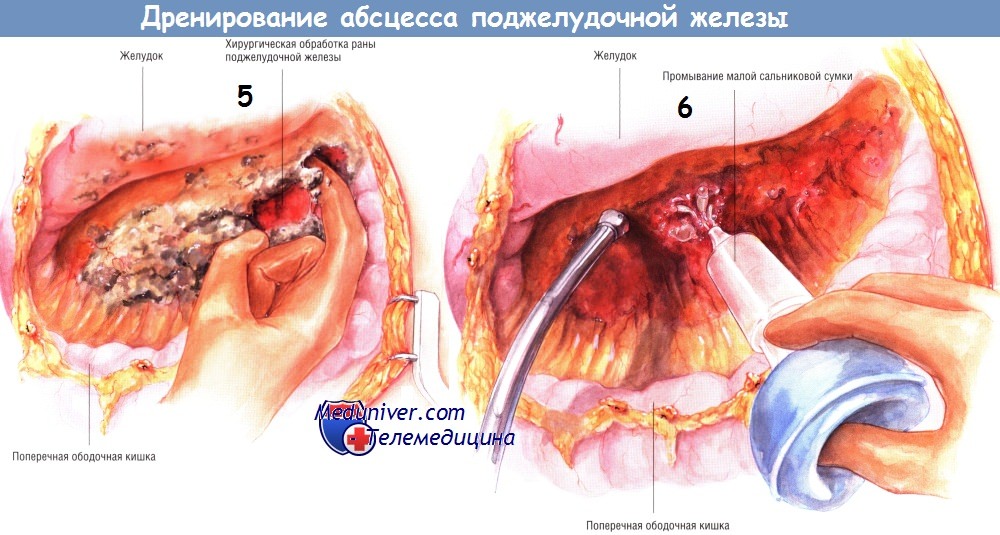

Когда процесс санации достигнет точки, где удаление некротических тканей вызывает кровотечение, следует обильно промыть гнойник. Мы предпочитаем использовать раствор натрия хлорида, содержащий антибиотики. К трудно останавливаемым кровотечениям приводит лишь агрессивное удаление некротических тканей острым путём.

Существует несколько способов дренирования гнойника. Один из них состоит во введении в карманы абсцесса нескольких дренажных трубок из силиконового пластика, присоединённых к закрытым аспирационным системам. У представленного больного санированы и дренированы малый сальник, левый боковой канал, корень брыжейки поперечной ободочной кишки и забрюшинное пространство по ходу брыжейки поперечной ободочной кишки. Кроме того, можно установить катетеры для промывания гнойника. Когда дренажи и катетеры будут установлены, брюшную полость закрывают.

После улучшения состояния больного можно будет выполнить рентгеновское контрастное исследование карманов абсцесса (контрастное вещество вводят по дренажным трубкам) и по мере заживления гнойников постепенно, медленно удалить дренажи.

Другой способ дренирования — тампонада всего малого сальника и всех карманов гнойника мягкой марлей или марлевыми салфетками Микулича. Конец каждого тампона необходимо вывести из раны наружу. Рекомендуют дополнительно маркировать концы выведенных тампонов. Когда гнойник тампонируют, предполагают менять марлю каждые 2-3 дня, тем самым продолжая механическую санацию полостей гнойника.

Этот метод особенно эффективен, когда во время первоначальной операции полная санация была невозможна. Верхний и нижний края раны закрывают большими сводящими швами нейлоном № 2 с резиновыми прокладками, вырезанными из катетеров 18 Fr. После операции повязки можно периодически орошать растворами, содержащими антибиотики. Первую замену тампонов выполняют через 48-72 ч в операционной под общим обезболиванием. Однако в последующем такую процедуру можно проводить в отделении реанимации после введения мощных седативных препаратов.

Замену тампонов повторяют каждые 2-3 дня до тех пор, пока не будет явных признаков очищения абсцесса, и его полость не начнет гранулироваться. Обычно это происходит после нескольких замен тампонов. Затем хирург может ввести в гнойник трубки закрытых аспирационных дренажей и ушить абдоминальную рану. Другой способ — продолжение тампонады до тех пор, пока грануляции и сокращение раны не позволят закрыть брюшную полость. Этот способ требует большего времени, но, возможно, он безопаснее.

– Также рекомендуем “Показания для дивертикуляризации двенадцатиперстной кишки и панкреатического дренажа при травме”

Источник

1. Оперативные доступы После вскрытия брюшной полости к железе можно подойти тремя путями:

через желудочно-ободочную связку, для чего ее рассекают в бессосудистом участке, ближе к большой кривизне желудка. Проникнув в сальниковую сумку, отодвигают желудок кверху, а поперечную ободочную кишку с ее брыжейкой – книзу;

через брыжейку поперечной ободочной кишки. Этот доступ применяется при операциях внутреннего дренирования кист поджелудочной железы (цистоеюностомия);

путем отделения большого сальника от поперечной ободочной кишки.

Применяется также доступ через малый сальник путем рассечения печеночно-желудочной связки между нижним краем печени и малой кривизной желудка. Доступ удобен при опущенном желудке и прощупывании железы через связку желудка выше его малой кривизны. Цель операций при остром панкреатите:

прекращение активации ферментов и дальнейшего разрушения поджелудочной железы путем создания условий для хорошего оттока ее секрета

создание широкого канала для беспрепятственного отхождения секвестрировавшихся участков железы

ликвидация воспалительного процесса в желчных путях

2. Техника операции Вмешательство на самой поджелудочной железе должно быть минимальным и щадящим. Производится широкая тампонада сальниковой сумки с помощью 5-6 марлевых тампонов, подводятся резиновые дренажи. Для изоляции от свободной брюшной полости края желудочно-ободочной связки подшивают к передней брюшной стенке. В ряде случаев дренирование ложа поджелудочной железы обеспечивается путем введения дренажей и тампонов через контрапертуру в поясничной области. Иногда одновременно применяют наружное дренирование внепеченочных желчных путей, а при наличии деструктивного холецистита -холецистэктомию. При раке головки, периампулярной части общего желчного протока и большого сосочка двенадцатиперстной кишки радикальной операцией является панкреатодуоденальная резекция, паллиативной – наложение анастомоза между внепеченочными желчными путями или желчным пузырем и двенадцатиперстной, тощей кишкой или желудком. Панкреатодуоденальная резекция включает:

мобилизацию двенадцатиперстной кишки, головки поджелудочной железы и дистальной части желудка по малой и большой кривизне;

пересечение общего желчного протока и двенадцатиперстной кишки;

удаление в одном блоке головки поджелудочной железы, части желудка и начальной части двенадцатиперстной кишки;

наложение анастомоза между общим желчным протоком, культей железы и тощей кишкой, остающейся частью желудка и тощей кишкой;

наложение межкишечного анастомоза.

Операции на поджелудочной железе при остром панкреатите. Показания – острый деструктивный панкреатит с явлениями перитонита. Доступ – верхняя срединная лапаротомия. Дренирование сальниковой сумки:

чрезбрюшинный способ – рассекают желудочно-ободочную связку, для чего желудок отводят кверху, а поперечную ободочную кишку – книзу. Предварительно в брыжейку поперечной ободочной кишки и печеночно-двенадцатиперстную связку вводят 0,25 % раствор новокаина. Не рассекая капсулы, в окружающие железу ткани и под покрывающую ее париетальную брюшину вводят 0,25% раствор новокаина и 50000 ед. трасилола. К поджелудочной железе, в сальниковую сумку, рыхло подводят 5-6 марлевых тампонов и дренаж. Желудочно-ободочную связку зашивают и подшивают к париетальной брюшине.

внебрюшинный способ. Разрез кожи ведут вдоль нижнего края XII ребра слева, послойно рассекают мягкие ткани поясничной области, расслаивают забрюшинную клетчатку до очага поражения и подводят дренажи. При этом способе создается отток, исключается возможность инфицирования брюшной полости, предупреждается образование послеоперационных сращений.

Катетеризацию правой желудочно-сальниковой артерии проводят для введения лекарственных веществ. В большом сальнике, вблизи привратника, выделяют ствол правой желудочно-сальниковой артерии. В ее просвет в центральном направлении вводят катетер, конец которого доводят до гастродуоденальной артерии. Перевязывают эту артерию на уровне отхождения ее от печеночной артерии (правильность положения катетера контролируется введением в катетер 2-3 мл индигокармина, изменяющего окраску органа). Дистальный конец катетера выводят через кожную рану.

Источник

Любое оперативное вмешательство на поджелудочной железе является опасным своими осложнениями в связи с имеющимся дополнительным риском — выработкой агрессивных по отношению к тканям окружающих органов ферментов. Во многих случаях необходим длительный уход с обеспечением хорошего оттока раневого содержимого или жидкости из имеющейся кисты. Приходится дренировать патологические образования или послеоперационные зоны, чтобы предупредить развитие опасных для жизни осложнений.

Дренаж на поджелудочной железе — это система мягких трубок из силикона, посредством которых происходит выделение патологической жидкости и гноя из послеоперационной зоны. Дренаж находится одним концом в ране, вторым – в емкости для сбора отходов.

Дренирование — это хирургический метод лечения, поэтому назначается и проводится строго по показаниям. Установление дренажа после операции на поджелудочной железе является обязательным условием успешного послеоперационного периода. Благодаря ему уменьшается скопление жидких выделений в месте операции. Длительные сроки поддержания дренирования требуют регулярного промывания дренажа антисептиками. Благодаря такой манипуляции можно избежать развития инфицирования из-за длительного контакта через трубки внутренней среды с воздухом.

Показания к дренированию поджелудочной железы

Поскольку дренирование, как и все инвазивные способы, не является полностью безопасным, существуют определенные показания к этой процедуре. Результатом прямого хирургического вмешательства на ПЖ является развитие послеоперационных осложнений, которые более чем в 50% случаев приводят к летальному исходу.

Если своевременно не удалось наладить процесс дренирования, в пищеварительном тракте образуются свищи, а вследствие неполного оттока жидкости, содержащей большое количество ферментов, в местах после операций развиваются кровотечения.

Показания к дренированию:

- послеоперационная рана;

- абсцессы различной локализации: в сальниковой сумке и под диафрагмой, иногда — в других отделах брюшной полости;

- кисты.

Эти патологические состояния подлежат дренированию в следующих случаях:

- при неэффективности консервативной терапии, в частности, антибиотиками;

- при выраженном болевом синдроме;

- при высоком риске осложнений;

- при малигнизации.

Своевременное дренирование — это профилактика смертельных осложнений: оно способствует раскрытию патологических очагов с гнойными затеками и их очищению.

Для чего нужен дренаж?

Основная функция дренажа – удаление из раны гноя и экссудата.

Во время операции происходит повреждение тканей, а впоследствии – их асептическое воспаление (механизм его развития связан с разрушением клеток). Сам воспалительный процесс сопровождается экссудацией – жидкая составная часть крови протекает в зону посттравматических нарушений. При панкреонекрозе развивается нагноение раневой поверхности. Это вызывает еще большее накопление жидкости и образование гноя – из-за их наличия инфекция может распространяться в организме.

Второе важное предназначение дренажа — контроль над процессом в раневой области:

- по количеству выделяемого гнойного содержимого определяется степень воспаления или присоединение инфекции, на основании чего врач меняет схему антибактериальной терапии;

- по уровню амилазы в содержимом определяется стадия заживления;

- в случае кровотечения из дренажа проводится повторная операция.

Дренирование кист поджелудочной железы

Киста — это отграниченное жидкостное образование, развивающееся в тканях любого паренхиматозного органа, включая поджелудочную железу. Она заполнена панкреатическим отделяемым и тканевым дендритом (разрушенной тканью), способными вызвать нагноение.

Выделяют истинные кисты (в основном, врожденные), и приобретенные в течение жизни — псевдокисты. Наиболее частой и распространенной причиной их образования являются травмы живота и воспалительный процесс – панкреатит (острый и хронический).

После ушиба киста возникает в 30—40%. При остром панкреатите осложнение в виде кисты развивается в 5—19% случаев, при хроническом — в 20—40%.

Даже после нескольких лет после оперативного вмешательства возможно возникновение кист в поджелудочной железе. Это псевдокисты, которые иногда называются ложными. Такое название связано со строением: внутренняя стенка образования не имеет слизистой оболочки. Ложная киста не имеет клинической значимости. В случае если появились какие-то жалобы (боли в животе, тошнота, рвота), ее удаляют.

Еще один метод лечения кисты — дренирование. Если наладить отток содержимого, через какое-то время киста спадается, а со временем — происходит регресс.

Если киста расположена благоприятно, то из нее отводится трубка, по которой жидкое содержимое кисты поступает в желудок. Манипуляция осуществляется путем проведения гастроскопии, брюшная полость не вскрывается. Длительность дренирования составляет 4—16 недель. За это время киста излечивается. Конкретные сроки, сколько будет стоять и когда можно снимать дренаж, устанавливает врач.

В случае расположения кисты вдали от желудка, или же если в нее поступает жидкость из одного общего протока поджелудочной, необходимо наладить постоянный процесс дренирования.

Наличие кисты в тканях поджелудочной железы является показанием для проведения оперативного лечения. Эта манипуляция производится:

- при имеющейся кисте, которая сопровождается выраженными симптомами органной дисфункции;

- если имеются осложнения, связанные с прогрессивным увеличением кисты;

- при огромных размерах патологического образования, даже если оно протекает бессимптомно.

Симптомы, сопровождающие кисту ПЖ:

- подташнивание, иногда рвота без облегчения состояния;

- болезненность в животе;

- кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта.

Осложнения, возникшие из-за быстрого прогрессивного роста кисты:

- сдавливание сосудов;

- стеноз (сужение) луковицы ДПК;

- инфицирование кисты;

- кровоизлияние в полость образования;

- формирование свища в тканях железы.

Кисты большого размера, нуждающиеся в дренировании:

- превышающие 5 см, со стабильным отсутствием роста в течение последних 6 недель;

- больше 4 см при поверхностном (на поверхности железы) расположении кисты у алкоголиков;

- при высокой вероятности малигнизации;

- если есть травматизация в виде сдавления кистой крупных сосудов.

Послеоперационный дренаж

В зависимости от целей, для которых устанавливается дренаж, места его локализации могут быть разными. Широко применяется слепое дренирование для оттока из сальниковой сумки. Для этих целей трубки устанавливают через разрезы в левом и правом подреберьях. Иногда используется другая разновидность: дренаж проводится через область поясницы.

Чтобы не пропустить осложнения, осуществляется контроль за отделяемым с помощью установленного дренажа. При усилившемся выделении гноя меняется доза или сам антибиотик. Полости, куда подведен дренаж также промываются через дренажную систему растворами антибиотиков или анестетиков.

Противопоказания для проведения дренажа

Дренирование не проводится при наличии:

- опухолей, развившихся в кисте ПЖ;

- большого секвестра внутри кисты;

- изменений, указывающих на рак железы.

Подготовка к процедуре

Подготовкой к проведению дренирования является всестороннее тщательное обследование больного:

- лабораторное, включающее анализы крови (общеклинический, биохимические, коагулограмма, на гепатиты и ВИЧ);

- функциональные методы – УЗИ ОБП и ЗП, КТ или МРТ.

За 8 часов до проведения процедуры необходим полный отказ от еды.

Техника дренирования поджелудочной

Процедура установления дренажей проводится поэтапно.

- Первый этап: используя УЗИ, определяется кратчайшая траектория дренирования.

- Второй этап: осуществляется прокол, и устанавливается мягкий катетер для отвода содержимого из патологического очага.

Чтобы предотвратить дислокацию катетера, проводится введение его на 2—3 см в полость образования. Для безопасности выполняемую процедуру проводят под УЗИ-контролем.

Для установки дренажа используются несколько методов:

- Внеорганный — проводится прокол кожи, и дренаж идет через мягкие ткани кнаружи. Такая методика используется при наличии кист, не сообщающихся с протоками поджелудочной железы.

- Трансгастральная цистогастростомия – формируется анастомоз между желудком и полостью кисты в тех случаях, когда жидкостное образование располагается в головке или теле части поджелудочной железы. Специальным троакаром прокалывают одновременно стенку желудка и кисты. Выполняется эта манипуляция с использованием фиброгастроскопа. Благодаря такому соединению, жидкое содержимое кисты вытекает через желудок.

- Внутреннее лапароскопическое дренирование – в процессе лапароскопического вмешательства накладывается цистогастростома.

Возможные осложнения при проведении дренирования железы

Дренирования железы часто осложняется. К наиболее опасным осложнениям этого процесса относятся:

- Инфицирование — тяжелое последствие, о нем судят по виду отделяемого из дренажа и зловонному запаху. Клинически это проявляется появлением или усилением боли и признаками интоксикации (гипертермией, гипергидрозом, ломотой в теле, резкой слабостью, головной болью). Срочно назначается антибактериальная терапия и местная противовоспалительная: антисептики вводятся в сальниковую сумку через дренажи. При отсутствии эффекта от лечения через 3 дня проводится бактериологическое исследование отделяемого содержимого на чувствительность к антибиотикам, после чего антибактериальный препарат меняется.

- Самопроизвольное удаление пациентом или смещение дренажной трубки. Происходит повреждение тканей возле дренажного канала. Может возникнуть кровотечение, попадание патологической жидкости в прилегающие ткани и их инфицирование. Лечение проводится с учетом степени повреждения:

- ушиваются поврежденные ткани;

- трубки устанавливаются и укрепляются.

- Обтурация (закупорка) дренажной трубки кровяным сгустком. Это нечастое осложнение, поскольку применяются дренажи с отверстиями крупного диаметра. Если проходимость все же нарушилась, проводят несколько раз промывание физиологическим раствором под напором. При неудаче — трубку заменяют.

При некоторой патологии, например, псевдокистах, дренирование является единственным эффективным методом лечения, поскольку эти образования практически не поддаются консервативной терапии. Дренирование дает результат в 80% случаев, но длительность лечения составляет от 1 до 5 месяцев. Этот метод обладает выраженным терапевтическим эффектом и предупреждает развитие тяжелых осложнений.

Источник