Флегмона при остром панкреатите

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Бухвалов А.Г.

1

Грекова Н.М.

2

Лебедева Ю.В.

2

1 НУЗ «Отделенческая больница на ст. Златоуст» ОАО «РЖД»

2 ГБОУ ВПО «Челябинский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Изучена частота вовлечения различных квадрантов забрюшинной клетчатки в гнойно-некротический процесс, а также особенности течения и исхода забрюшинной флегмоны в различных зонах панкреатогенной агрессии при остром тяжелом панкреатите. Левосторонний тип забрюшинных флегмон встретился в 58,9 % ± 5,7 % случаев, изолированное правостороннее поражение встретилось в 15,3 % ± 4,1 %, центральный тип – в 5,1 % ± 2,5 %, тотальное поражение – в 25,5 % ± 4,6 % случаев. У больных с вовлечением правых отделов забрюшинной клетчатки в гнойно-некротический процесс степень тяжести панкреатита при поступлении по шкале Ransom была достоверно выше, чем у больных без вовлечения правых отделов (5,75 ± 0,19 и 3,82 ± 0,13 балла соответственно, р

острый тяжелый панкреатит

панкреонекроз

инфицированный ретропанкреонекроз

1. Галимзянов Ф.В., Прудков М.И., Шаповалова О.П. Инфицированный панкреатогенный инфильтрат, панкреатогенный абсцесс и панкреатогенная флегмона, диагностика и лечение // Вестн. Уральской медицинской академической науки. – 2011. – № 4. – С. 34–37.

2. Диагностика и лечение острого панкреатита / А.С. Ермолов, П.А. Иванов, Д.А. Благовестнов [и др.]. – М., 2013. – 9 с.

3. Кригер А.Г., Владимиров В.Г., Андрейцев И.Л., Серегин Р.В., Макарова Е.Е. Лечение панкреонекроза с поражением забрюшинной клетчатки // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2004. – № 2. – С. 18–22.

4. Неотложная хирургия. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи населению УрФО. Под рук. М.И. Прудкова. – Екатеринбург, 2013. – 88 с.

5. Ширшов И.В. Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита // Украинский журнал хирургии. – 2014. – Т. 24, № 1. – С. 80–84.

Актуальность исследования. Острый тяжелый панкреатит – это одно из часто встречающихся острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, сопровождающееся высокой летальностью. В российских стационарах острый панкреатит занимает 3 место среди острых хирургических заболеваний живота, общая летальность при остром панкреатите (включая его легкую форму) сохраняется на уровне 20,8 %, а при тяжелой форме достигает 55 % [1, 4].

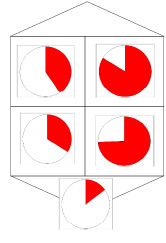

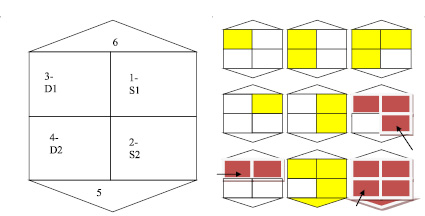

Самым тяжелым деструктивным осложнением ОТП – является инфицированный неограниченный ретроперитонеонекроз или панкреатогенная забрюшинная флегмона. Распространенность забрюшинной флегмоны и локализация вовлекаемых участков клетчатки у различных больных значительно варьируются А.Г. Кригер (2004) схематично делит забрюшинную клетчатку на четыре квадранта, которые определяются расположением мезоколон и позвоночника, а также входом в малый таз (рисунок) [3].

S1 (левый верхний квадрант забрюшинного пространства) – это клетчатка, располагающаяся слева от позвоночника и выше брыжейки ободочной кишки. Часто вовлекается в процесс вместе с парапанкреатической.

S2 (левый нижний квадрант) – клетчатка, располагающаяся слева от позвоночника и ниже брыжейки ободочной кишки. Как правило, является следствием прогрессирования панкреатогенной агрессии из S1.

D1 (правый верхний квадрант) – клетчатка, располагающаяся справа от позвоночника и выше брыжейки ободочной кишки.

D2 (правый нижний квадрант) – клетчатка, располагающаяся справа от позвоночника и ниже брыжейки ободочной кишки. Как правило, является следствием прогрессирования панкреатогенной агрессии из D1.

Преимущественная локализация забрюшинных флегмон (выделено стрелками)

А.С. Ермолов (2013) классифицирует забрюшинные флегмоны следующим образом: правый, левый и центральный типы, а также их комбинации: центрально-правый, центрально-левый и тотальный [2]. Чаще всего встречаются: центрально-левый тип – 39,7 %, центральный тип – 25,9 %, тотальная забрюшинная флегмона – 17,2 %.

Локализация и распространенность гнойно-некротического очага влияет на летальность и структуру осложнений при этом заболевании. Так, по данным, наиболее высокая летальность (41,2 %) наблюдается при сочетании забрюшинной флегмоны и абсцессов ПЖ и/или сальниковой сумки [5]. При двусторонней забрюшинной флегмоне летальность составляет 63,6 %. При односторонней забрюшинной флегмоне и разлитом гнойном перитоните, обусловленном вовлечением в воспалительный процесс париетальной брюшины, летальность – 28,6 %, а при флегмоне забрюшинной клетчатки без перитонита – 22,5 % [5].

Цель исследования

Изучить частоту вовлечения различных квадрантов забрюшинной клетчатки в гнойно-некротический процесс, а также летальность и частоту осложнений при остром тяжелом панкреатите и забрюшинной флегмоне различной локализации.

Материалы и методы исследования

Исследование выполнено на базе НУЗ «Отделенческая больница на ст. Златоуст» ОАО «РЖД» в период с 2000 по 2013 годы. Для проведения исследования были собраны и проанализированы данные 78 пациентов, госпитализированных в хирургическое отделение с острым тяжелым панкреатитом и наличием гнойно-деструктивных осложнений в виде инфицированного отграниченного и неотграниченного ретроперитонеонекроза. Из исследования были исключены пациенты с гнойно-некротическими осложнениями (изолированным гнойным оментобурситом, перитонитом, абсцессом поджелудочной железы) не сопровождавшимся вовлечением забрюшинной клетчатки в гнойно-некротический процесс. У всех пациентов собраны данные о половом и возрастном составе, этиологии панкреатита, степени нарушения гомеостаза при поступлении, визуализационных признаков панкреатита на УЗИ и КТ, а также о дальнейших исходах лечения, возникновении осложнений и летального исхода. Зону поражения определяли как визуализируемое интраоперационно гнойное пропитывание и явные некротические изменения перипанкреатической и забрюшинной клетчатки. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием критерия Манна-Уитни и критерия χ².

Результаты исследования и их обсуждение

Мы проанализировали частоту вовлечения различных отделов забрюшинной клетчатки у пациентов с острым тяжелым панкреатитом и инфицированным ретроперитонеонекрозом (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, наиболее часто наблюдается гнойно-некротическое поражение левых отделов и верхнего левого квадранта (83,8 % ± 1,6 % пациентов). Поражение правого верхнего квадранта встречается с частотой 40,5 % ± 2,8 %. Поражение нижних квадрантов является следствием распространения агрессивного экссудата из верхних отделов и встречается несколько реже, чем верхних, в 74,3 % ± 2,2 % для левого нижнего и 33,8 % ± 2,6 % для правого нижнего квадранта соответственно. Распространение некроза до клетчатки малого таза наблюдалось в 14,5 % ± 1,4 % случаев.

Далее мы проанализировали частоту различных сочетаний пораженных квадрантов (табл. 2).

Таблица 1

Частота вовлечения различных отделов забрюшинной клетчатки и клетчатки малого таза при остром тяжелом панкреатите с инфицированным ретроперитонеонекрозом

Схема вовлечения | Отделы клетчатки | Частота вовлечения |

| S1 – левый верхний квадрант забрюшинного пространства | 83,8 % ± 1,6 % |

S2 – левый нижний квадрант забрюшинного пространства | 74,3 % ± 2,2 % | |

D1 – правый верхний квадрант забрюшинного пространства | 40,5 % ± 2,8 % | |

D2 – правый нижний квадрант забрюшинного пространства | 33,8 % ± 2,6 % | |

Клетчатка малого таза | 14,5 % ± 1,4 % |

Таблица 2

Сочетание поражения различных квадрантов забрюшинной клетчатки

Локализация поражения | Частота поражения | |

| Тотальное поражение D1+D2+S1+S2 | 25,5 % ± 4,6 % (16) |

| Правосторонняя флегмона D1+D2 | 15,3 % ± 4,1 % (12) |

| Центральная флегмона D1+S1 | 5,1 % ± 2,5 % (4) |

| Левосторонняя флегмона S1, S1+S2 | 58,9 % ± 5,7 % (46) |

Таблица 3

Характеристики панкреатита у больных с различной локализацией забрюшинных флегмон

Вид осложнения | Флегмоны с вовлечением квадранта D1 (N = 32) | Флегмоны без вовлечения квадранта D1 (N = 46) | p |

Возраст, лет | 44,6 ± 0,69 | 53,8 ± 2,22 | 0,002 |

Пол – мужской | 93,7 % ± 4,3 % | 84,7 % ± 2,4 % | 0,29 |

– женский | 6,3 % ± 4,3 % | 15,3 % ± 2,4 % | |

Время от начала заболевания до операции, дней | 16,3 ± 0,81 | 18,2 ± 1,7 | 0,28 |

Морфологический балл по шкале Baltazar | 6,98 ± 0,08 | 8,28 ± 0,2 | 0,001 |

Степень тяжести по шкале Ransom | 3,82 ± 0,13 | 5,75 ± 0,19 | < 0,001 |

Таблица 4

Частота осложнений и летальных исходов у больных с различной локализацией забрюшинных флегмон

Вид осложнения | Флегмоны с вовлечением квадранта D1 (N = 32) M % ± m % | Флегмоны без вовлечения квадранта D1 (N = 46) M % ± m % | p |

Послеоперационная летальность | 62,5 % ± 8,5 % | 28,2 % ± 6,6 % | < 0,005 |

Количество послеоперационных осложнений | 90,6 % ± 5,1 % | 34,7 % ± 7,0 % | < 0,001 |

В том числе: | |||

Свищи кишечника, желчных и панкреатических протоков | 37,5 % ± 8,5 % | 17,3 % ± 5,5 % | 0,04 |

Как видно из данных табл. 2, наиболее часто встречается левосторонний тип забрюшинных флегмон с поражением обоих левых квадрантов или только верхнего левого квадранта (58,9 % ± 5,7 %). Изолированное правостороннее поражение встретилось в 15,3 % ± 4,1 %, центральный тип – в 5,1 % ± 2,5 %, тотальное поражение – в 25,5 % ± 4,6 % случаев.

С точки зрения тактики и техники хирургического лечения, на данный момент нам целесообразным представляется подразделение забрюшинных флегмон на две большие группы – флегмоны без вовлечения квадранта D1 (левый тип флегмон и изолированное поражение левого верхнего квадранта) и флегмоны с вовлечением квадранта D1 (правый, центральный, центрально-правый и тотальный тип флегмон). Квадрант D1 включает в себя подпеченочное пространство с его сложной анатомией и наличие желчных путей и сосудистых структур печеночно-двенадцатиперстной связки создает определенные сложности при проведении манипуляций и дренирующих операций в этой зоне.

Поэтому для дальнейшего анализа мы разделили пациентов на две группы больных: группа с забрюшинными флегмонами с вовлечением квадранта D1 и группа больных с забрюшинными флегмонами без вовлечения квадранта D1 и произвели сравнение половозрастных характеристик больных, тяжести состояния при поступлении, частоте осложнений и летальных исходов (табл. 3 и 4).

Как видно из данных табл. 3 и 4, больные с изолированными левосторонними забрюшинными флегмонами в среднем имеют более молодой возраст и меньшую степень тяжести заболевания при поступлении, чем больные с правосторонними, центральными и тотальными флегмонами. Сроки операции и половой состав больных при этом достоверно не различаются. При вовлечении только левых отделов забрюшинной клетчатки послеоперационная летальность и частота осложнений приблизительно в два раза ниже, чем при флегмонах с вовлечением правых отделов и квадранта D1, при этом значительно возрастает частота формирования свищей брюшной полости.

Результаты нашего исследования демонстрируют, что течение и исход острого тяжелого панкреатита, осложненного инфицированным ретроперитонеонекрозом зависят от топических характеристик забрюшинной флегмоны. Мы считаем, что имеющиеся схемы поражения различных квадрантов должны шире использоваться при постановке диагноза, поскольку они позволяют не только планировать хирургическое лечение и доступы к дренированию гнойно-некротического очага, но и прогнозировать риск осложнений и летального исхода у больных с острым тяжелым панкреатитом.

Выводы

1. Наиболее часто встречается левосторонний тип забрюшинных флегмон (58,9 % ± 5,7 %), изолированное правостороннее поражение встретилось в 15,3 % ± 4,1 %, центральный тип – в 5,1 % ± 2,5 %, тотальное поражение – в 25,5 % ± 4,6 % случаев.

2. Вовлечение правых отделов забрюшинной клетчатки в гнойно-некротический процесс приводит к значительному утяжелению состояния больного и увеличению риска осложнений и летального исхода при остром тяжелом панкреатите.

Рецензенты:

Бондаревский И.Я., д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии, ГБОУ ВПО «ЮуГМУ» Минздрава России, г. Челябинск;

Ануфриева С.С., д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии, ГБОУ ВПО «ЮуГМУ» Минздрава России, г. Челябинск.

Библиографическая ссылка

Бухвалов А.Г., Грекова Н.М., Лебедева Ю.В. ЗОНЫ ПАНКРЕАТОГЕННОЙ АГРЕССИИ И ТЕЧЕНИЕ ЗАБРЮШИННЫХ ФЛЕГМОН ПРИ ОСТРОМ ТЯЖЕЛОМ ПАНКРЕАТИТЕ // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1-7. – С. 1329-1333;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37963 (дата обращения: 07.09.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Абсцесс поджелудочной железы – это полость, заполненная гноем и некротическими массами в ткани железы. В подавляющем большинстве случаев развивается после острого алкогольного панкреатита. Характеризуется появлением лихорадки, опоясывающих болей, лейкоцитоза, опухолевидного образования в брюшной полости примерно через две недели после приступа панкреатита. Диагноз устанавливается после проведения УЗИ, МРТ или КТ брюшной полости, анализа биохимических и общеклинических параметров крови. Единственный эффективный метод лечения – хирургическая санация абсцесса с последующей антибактериальной терапией.

Общие сведения

Абсцесс поджелудочной железы – тяжелейшее заболевание, которое развивается у пациентов, перенесших панкреатит (остро или повторное обострение) или панкреонекроз с формированием в железе отграниченной гнойной полости. Заболевание опасно для жизни пациента, а коварство его кроется в стёртости клиники на фоне антибиотикотерапии. Именно поэтому в современной гастроэнтерологии принято назначать антибиотики при панкреатите только при сопутствующем поражении желчных путей или доказанных бактериальных осложнениях. Все случаи повышения температуры и появления болей в животе в течение двух недель после панкреатита должны рассматриваться как вероятный панкреатический абсцесс. Единственный метод лечения, приводящий к выздоровлению – хирургическая операция по дренированию гнойника. Без операции летальность при данной патологии достигает 100%.

Абсцесс поджелудочной железы

Причины

Абсцесс поджелудочной железы развивается на фоне острого панкреатита, может образовываться при любой форме патологии, кроме отёчной; 3-4% случаев этого заболевания заканчиваются образованием абсцесса. Наиболее часто выявляется на фоне алкогольного панкреатита. Причины формирования гнойной полости в поджелудочной железе до конца не ясны. Предполагается, что инфекция может быть занесена током крови, при проколе псевдокист (если не соблюдается асептика), при формировании свища кисты с кишечником. Развитию абсцесса способствуют:

- тяжёлый панкреатит с более чем тремя факторами риска;

- послеоперационный панкреатит;

- ранняя лапаротомия;

- раннее начало энтерального питания;

- нерациональная антибиотикотерапия.

В подавляющем большинстве случаев при аспирации и посеве содержимого гнойника выделяется кишечная палочка либо энтеробактерии. Согласно исследованиям в области гастроэнтерологии, присоединение вторичной инфекции наблюдается практически в 60% случаев панкреонекроза, поэтому при лечении этого заболевания следует учитывать вероятность образования полости с гнойным содержимым.

Патогенез

При возникновении острого панкреатита ткань железы повреждается, из-за чего ферменты попадают и на саму железу, и на окружающие ткани, разрушая их. Из-за этого может начаться панкреонекроз, образуются псевдокисты – полости, заполненные жидким содержимым и некротизированными тканями. При попадании в область патологического процесса инфекции развивается либо флегмона поджелудочной железы – тотальное гнойное расплавление, либо формируется абсцесс. Следует отметить, что флегмона является более тяжёлым и прогностически неблагоприятным состоянием, по клинике практически не отличающимся от единичного абсцесса. Кроме того, при флегмоне в тканях могут формироваться множественные абсцессы.

Симптомы абсцесса

Абсцесс поджелудочной железы формируется длительно – обычно не менее 10-15 дней. Таким образом, в течение двух-четырёх недель от начала панкреатита повышается температура до фебрильных цифр, появляются озноб, тахикардия, усиливаются боли в верхней половине живота. Боли носят опоясывающий характер, достаточно сильные. Больной обращает внимание на слабость, утомляемость, отсутствие аппетита, повышенное потоотделение. Беспокоит тошнота, рвота, после которой во рту долго ощущается горечь. Налицо все признаки интоксикации. При пальпации живота обращает на себя внимание наличие опухолевидного образования, напряжение мышц передней брюшной стенки.

Осложнения

Абсцесс поджелудочной железы часто осложняется дальнейшим распространением инфекции, образованием множественных гнойников в самой железе и окружающих органах. Гной может затекать забрюшинно, прорываться в полые органы (кишечник, желудок), поддиафрагмально и в околокишечную клетчатку, плевральную и перикардиальную полости, в связи с чем могут сформироваться абсцесс кишечника, поддиафрагмальный абсцесс, гнойный плеврит и перикардит. Также гнойник изредка может прорываться наружу через кожу с образованием свища. При разрушении ферментами стенки сосуда может возникнуть сильное кровотечение, иногда с летальным исходом.

Диагностика

Диагноз абсцесс поджелудочной железы устанавливается специалистом в сфере общей хирургии после тщательного обследования больного. Дифференциальный диагноз проводится с псевдокистой поджелудочной железы, панкреонекрозом. Применяются следующие методы:

- Лабораторные исследования. В общем анализе крови отмечается высокий лейкоцитоз, сдвиг формулы лейкоцитов влево, повышение СОЭ, анемия. В биохимическом анализе крови обращает на себя внимание повышение уровня панкреатических ферментов, гипергликемия. Повышен уровень амилазы мочи, хотя при формировании абсцесса её количество может постепенно снижаться.

- Визуализирующие методики. УЗИ поджелудочной железы, КТ органов брюшной полости позволит определиться с локализацией и размерами очага, количеством абсцессов. При необходимости возможно одновременное проведение чрескожной пункции с аспирацией, исследованием и посевом содержимого.

УЗИ поджелудочной железы. На фоне резкого увеличения размеров железы (обведена пунктиром) в ее головке определяется крупный (до 3 см в диаметре) абсцесс (показан стрелками).

Рентгенологическое исследование панкреатического абсцесса имеет некоторые особенности. Так как железа расположена за желудком, то тень полости гнойника может накладываться на газовый пузырь желудка. Поэтому экспозиция должна быть дольше, а при подозрении на абсцесс в полость желудка вводят контрастное вещество и делают вертикальный снимок в боковой проекции – при этом округлая тень с границей жидкости (абсцесс) будет находиться за желудком. При попадании контраста в полость абсцесса можно говорить о наличии свища. Также на снимках можно увидеть признаки сдавления кишечника, смещения органов. Левый диафрагмальный купол высокий, подвижность его ограничена, может быть выпот в плевральную полость.

КТ органов брюшной полости. Диффузно увеличенная поджелудочная железа. Большая стрелка указывает на тело поджелудочной железы, маленькие стрелки – на абсцесс, расположенный в хвосте поджелудочной железы.

Лечение абсцесса поджелудочной железы

Лечение осуществляет абдоминальный хирург. Абсцесс является абсолютным показанием к санации и дренированию. Практика показывает, что чрескожное дренирование гнойников приводит к излечению только в 40% случаев, к тому же при такой тактике можно пропустить флегмону, множественные абсцессы, распространение инфекции на окружающие панкреас ткани. Именно поэтому эндоскопическое или классическое лапаротомное иссечение и дренирование абсцесса будет наилучшим выходом.

Во время операции производится внимательный осмотр окружающих органов, забрюшинной клетчатки на предмет вторичных абсцессов. Параллельно пациенту назначается антибиотикотерапия согласно полученным посевам, обезболивающие препараты, спазмолитики, ингибиторы ферментов. Проводится инфузионная терапия с целью дезинтоксикации.

Лапароскопическое дренирование абсцесса поджелудочной железы с некрэктомией.

Прогноз и профилактика

Поскольку причины образования абсцессов поджелудочной железы до конца не выяснены, на сегодняшний день не существует и мер профилактики развития этой патологии после панкреатита и панкреонекроза. Таким образом, профилактикой абсцедирования является предупреждение панкреатита – ведь абсцесс может сформироваться только на его фоне.

Прогноз при формировании абсцессов серьёзный: без хирургического лечения смертность составляет 100%, после проведения операции выживаемость достигает 40-60%. Исход заболевания зависит от своевременности обращения, быстрой диагностики и оперативного лечения. Чем раньше поставлен диагноз и проведена операция, тем лучше отдалённые результаты.

Источник