Гистологическая картина при язве желудка

Желудок в норме – анатомия, гистология, физиология, эндоскопическая картина

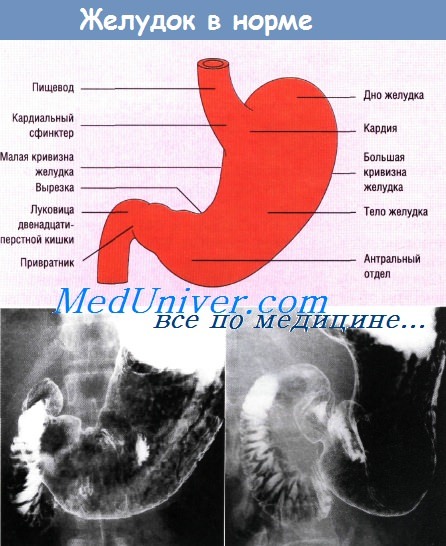

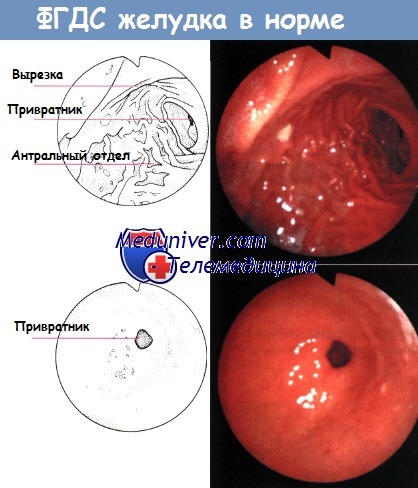

Желудок расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Он служит резервуаром для смешивания и первичного переваривания поступающей пищи. В желудке выделяют несколько зон. Возле пищеводного отверстия располагается кардия, дно расположено краниально по отношению к пищеводно-желудочному соединению. Основная часть желудка представлена телом, в котором выделяют более короткую малую кривизну и более длинную большую кривизну. Слизистая оболочка тела и дна желудка образует складки, или гребни. Дистальная треть желудка — антральный отдел — гладкий, без складок. Проксимально он обозначен угловой вырезкой, дистально — привратником . Сфинктер привратника образован циркулярными мышечными волокнами. Иннервация желудка осуществляется парасимпатическими блуждающими нервами и симпатическими волокнами чревного сплетения. Блуждающий нерв состоит из переднего и заднего стволов, передний ствол разветвляется на переднее парасимпатическое сплетение желудка, иннервирующее его переднюю стенку, и печеночное сплетение, иннервирующее проксимальный отдел двенадцатиперстной кишки. Задняя стенка желудка получает иннервацию от ветвей заднего ствола блуждающего нерва. Помимо афферентных волокон, в составе блуждающего нерва проходят три типа эфферентных волокон: холинергические, адренергические и неадренергические ингибирующие волокна I типа, которые участвуют в регуляции секреции и моторики.

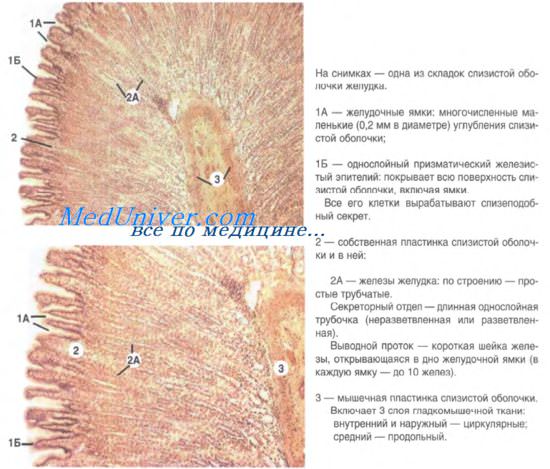

Слизистая оболочка дна и тела желудка представлена цилиндрическим эпителием правильной формы, на небольших участках образующим желудочные ямки. На дне этих ямок открываются железы желудка. Железы тела желудка включают два типа секреторных клеток: париетальные (или кислото-продуцирующие), вырабатывающие соляную кислоту и внутренний фактор Касла, и главные пепсин-продуцирующие клетки. Данные клетки отсутствуют в антральных (пилорических) железах, выделяющих слизь.

Основное количество G-клеток, синтезирующих и секретирующих гастрин, содержится в антральном отделе, где они рассеяны среди слизистых клеток. Изнутри желудок покрыт слоем слизи — гелем, состоящим преимущественно из гликопротеинов и мукополисахаридов, секретируемых поверхностным эпителием. Это вещество защищает слизистую оболочку желудка от физического повреждения, а также служит буфером для поддержания нормального уровня соляной кислоты, однако в регуляции стимулированной секреции кислоты его роль незначительна. Кроме того, слой слизи имеет особое значение для колонизации Helicobacter pylori.

Блуждающий нерв стимулирует выработку кислоты париетальными клетками и высвобождение гастрина из G-клеток, оба эффекта опосредованы действием ацетилхолина. Кроме того, ацетилхолин потенцирует эффект других стимулирующих агентов на париетальные клетки. В то же время гастрин высвобождается под непосредственным влиянием белков и аминокислот, а также при растяжении антрального отдела желудка. Воздействие гистамина на Н2-рецепторы париетальных клеток приводит к усилению кислотообразования, однако основной путь повышения секреции кислоты в желудке опосредован системой К+, Na+-АТФазы. Тем не менее гистамин и аналог гастрина пентагастрин также могут вызывать максимальное образование кислоты (на этом основан гистамин-пентагастриновый тест для оценки кислотной секреторной способности).

Объем пустого желудка составляет не более 50 мл, однако при поступлении в него пищи и жидкости тело желудка расслабляется, что частично обусловлено действием грелина, и приводит к небольшому повышению внутрижелудочного давления. Водитель ритма, расположенный в дне желудка, запускает волны перистальтики с частотой приблизительно три в минуту, что способствует постепенному продвижению пищевого комка к антральному отделу. В отличие от кардии, в покое привратник зияет, а смыкается только во время перистальтики. Скорость, с который пищевой комок попадает в двенадцатиперстную кишку, зависит от его физических свойств и химического состава: твердая пища, гипертонические растворы и особенно жиры продвигаются медленнее, чем изотонические растворы. Данный факт подтверждает сцинтиграфия, в которой для жидкой и твердой фазы используют разные изотопы. При повышении давления в антральном отделе часть содержимого желудка через открытый привратник поступает в двенадцатиперстную кишку. Рецепторы двенадцатиперстной кишки передают обратный сигнал, в результате чего привратник смыкается, давление в антральном отделе повышается и часть находящейся в нем пищи перемещается обратно в тело желудка. Этот механизм антрального «насоса» или «пресса» обеспечивает тщательное смешивание желудочного содержимого с пищеварительным соком, а также осуществляет контроль опорожнения желудка.

– Также рекомендуем “Язва желудка – диагностика” Оглавление темы “Болезни желудка”:

|

Источник

Эндоскопическая картина язвы. Осложнения язвы

У детей острые язвы луковицы часто бывают множественными. Диаметр язвы колеблется от 0,5 до 0,8 см. Дно ее покрыто налетом желтоватого или серого цвета. Характерной для детского возраста особенностью является склонность слизистой оболочки к генерализованной реакции. При язвах луковицы наблюдаются резко выраженный отек и разлитая гиперемия слизистой оболочки всей луковицы двенадцатиперстной кишки. Легкая ранимость и возникновение контактных геморрагии, спазм бульбодуоденального перехода создают большие трудности, и в остром периоде детально осмотреть язвенный дефект не удается. По мере уменьшения воспалительной реакции более четко определяются периульцерозные изменения, а в слизистой оболочке остальной части двенадцатиперстной кишки определяются изменения в виде очагового или более выраженного дуоденита.

В фазе начинающегося заживления язва принимает неправильную форму, дно уплощается и нередко очищается от налета, края становятся менее отечными, уменьшается гиперемия вокруг язвы. При полном заживлении на месте бывшего дефекта слизистой оболочки выявляется розоватый или беловатый нежный слегка вытянутый рубец. Иногда заживление язвы сопровождается деформацией окружающей слизистой оболочки. Контроль интенсивности заживления язвы можно осуществлять, сравнивая ее размеры в динамике.

Период заживления язвы продолжается 6-8 нед. Эндоскопические наблюдения показывают значительную вариабельность периода заживления, что зависит от многих факторов. Острые плоские язвы у детей нередко заживают за счет островков грануляций; такие язвы приобретают пестрый вид (язва «перец и соль»).

Наиболее неблагоприятен прогноз при множественных дистальных язвах луковицы двенадцатиперстной кишки, которые склонны к рецидивирующему течению в 75 % случаев. Заживление язв происходит только у % таких больных [Гершман Г.Б., Боксер В.О., 1980]. Большие язвенные дефекты, особенно при локализации их в луковице двенадцатиперстной кишки, заживают с образованием сначала нежного, а затем фиброзного рубца. У таких больных возникает стойкая деформация луковицы, а иногда стенозы привратника.

В детской практике злокачественные новообразования желудка и двенадцатиперстной кишки крайне редко, но все же встречаются. Об этом необходимо помнить при определении доброкачественности изъязвлений. В таких случаях всегда следует провести гистологическое исследование биопсийного материала, полученного из краев язвы и окружающей слизистой оболочки.

Наиболее частым осложнением язвы в педиатрической практике является кровотечение. На высоте кровотечения можно предположительно установить интенсивность и характер его, а также выбрать наиболее рациональную лечебную тактику. При выявлении кровоточащего сосуда все эндоскопические мероприятия должны быть направлены на временную остановку кровотечения, чтобы подготовить больного к хирургическому вмешательству. Если кровотечение в момент осмотра носит паренхиматозный характер и не имеет большой интенсивности, то можно ограничиться консервативными мерами.

Иногда очень трудно судить о кровотечении, так как язва покрыта фиксированными на ней сгустками. В этих случаях наличие в желудке свежей крови, подтекание ее из-под сгустка указывают на то, что кровотечение продолжается. Наш опыт показывает, что при язвенном кровотечении у детей следует шире применять эндоскопические методы остановки кровотечений, даже при рецидиве их (о методе остановки кровотечений см. раздел «Оперативная эндоскопия»).

Прободение язвы хорошо диагностируется и клинически, и рентгенологически, однако в трудных для диагностики случаях эндоскопическое исследование не только позволяет видеть сквозной дефект, но и усиливает косвенные признаки прободения полого органа (появление свободного газа под куполом диафрагмы).

– Также рекомендуем “Варикозное расширение вен желудка. Злокачественные опухоли желудка”

Оглавление темы “ФГДС. Патология желудка и двенадцатиперстной кишки”:

1. Врожденная патология двенадцатиперстной кишки. Хронический гастрит

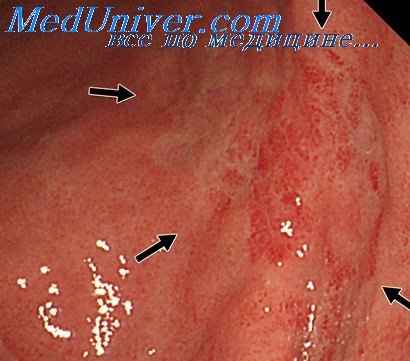

2. Эрозивный геморрагический гастрит. Дуоденит

3. Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

4. Эндоскопическая картина язвы. Осложнения язвы

5. Варикозное расширение вен желудка. Злокачественные опухоли желудка

6. Доброкачественные опухоли – полипы. Полипоз желудка и двенадцатиперстной кишки

7. Травмы и химические ожоги желудка. Синдром Меллори-Вейса

8. Пример синдрома Меллори-Вейса. Осложнения ФГДС

9. Аспирационная пневмония после ФГДС. Ректоскопия и колоноскопия

10. Очищение кишечника. Ректороманоскопия

Источник

… рак желудка по-прежнему остается одной из самых злокачественных опухолей человека и смертность при данной форме опухоли остается самой высокой в России.

Многообразие проявлений клинической картины рака желудка связано с локализацией опухоли, формой роста, распространенностью процесса, осложнениями. В связи с преобладанием тех или иных симптомов выделяют диспепсическую, болевую, лихорадочную, анемическую, отечную, кахектическую (терминальную) формы рака желудка. Однако чаще всего клиническая картина не укладывается в эту схему, носит более сложный характер. Анализ болевого синдрома при раке желудка показывает, что боли возникают в эпигастрии вскоре после еды, связаны с характером пищи, нередко оказываются длительными, при локализации поражения в нижних отделах желудка могут по характеру напоминать язвенные боли. Так, инфильтративно-язвенная форма рака желудка на ранних стадиях может протекать под маской доброкачественной язвы, хорошо поддаваясь консервативному лечению и симулируя заживление язвы.

По мнению большинства исследователей, наибольший удельный вес среди всех форм рака желудка по прежнему приходится на язвенные формы. Среди язвенных форм рака желудка выделяют первично-язвенную и инфильтративно-язвенную формы.

Развитие рака желудка связывают с персистирующей Нр-инфекцией (Helicobacter pilori). Эрозивно-язвенное поражение гастродуоденальной зоны сопровождается высокой контаминацией слизистой оболочки желудка вирусами герпеса человека (ГВЧ), которая при деструктивном воспалении слизистой доходит до 60%, в том числе ГВЧ-4 (вирус Эпштейна-Барр), ГВЧ-5 (цитомегаловирус), ГВЧ-6, 7, 8 (лимфопролиферативные вирусы). При этом чем более выражена деструкция, тем более высока частота обнаружения вирусов в образцах. Являясь лимфопролиферативными, эти вирусы, особенно ГВЧ-4, 6, 7, 8, поражают Т- и В-клеточное звено иммунитета, приводя к развитию иммунодефицитных состояний и генерализованных форм инфекции, сходных по своим конечным проявлениям с действием вируса иммунодефицита человека. ГВЧ наравне с Нр, вероятно, играют существенную роль в поддержании хронического воспаления в стенке желудка, являются маркерами выраженного иммунодефицитного состояния и опосредованными канцерогенами. Наиболее значимые явления иммунодефицита со снижением функциональной активности клеточного иммунитета, в частности механизмов противоопухолевого иммунитета, обнаружены у больных пожилого и старческого возраста.

Первично-язвенный рак желудка мало изучен. Обнаруживают его редко. К этой форме относятся экзофитный рак с изъязвлением в самом начале его развития (бляшковидный рак), с образованием острой, а затем хронической раковой язвы, которую трудно отличить от язвы-рака. При микроскопическом исследовании чаще обнаруживается недифференцированный рак.

Блюдцеобразный рак (рак-язва) – одна из самых частых форм рака желудка. Возникает при изъязвлении экзофитно растущей опухо¬ли (полипозный или фунгозный рак) и представляет собой округлое образова¬ние, достигающее иногда больших размеров, с валикообразными белесоватыми краями и изъязвлением в центре. Дном язвы могут быть соседние органы, в которые опухоль врастает. Гистологически чаще представлен аденокарциномой, реже – недифференцированным раком.

Язва-рак развивается из хронической язвы желудка, поэтому она встречается там, где обычно локализуется хроническая язва, т. е. на малой кривизне. Отличают язву-рак от блюдцеобразного рака признаки хронической язвы: обширное разрастание рубцовой ткани, склероз и тромбоз сосудов, разрушение мышечного слоя в рубцовом дне язвы и, наконец, утолщение слизистой оболочки вокруг язвы. Эти признаки остаются при малигнизации хронической язвы. Особое значение придают тому факту, что при блюдцеобразном раке мышечный слой сохраняется, хотя он и бывает инфильтрирован опухолевыми клетками, а при язве-раке – разрушается рубцовой тканью. Опухоль растет преимущественно экзофитно в одном из краев язвы или вдоль всей ее окружности. Чаще имеет гистологическое строение аденокарциномы, реже – недифференцированного рака.

Факт озлокачествления желудочных язв известен издавна. О малигнизации язвы желудка можно сказать лишь тогда, когда при морфологическом исследовании на фоне хронической язвы в одном из ее краев выявляется фокус злокачественного роста. При выявлении источника малигнизации в дне изъязвления следует в первую очередь думать о первично-язвенной форме рака. Необходимо подчеркнуть, что правильный диагноз может быть установлен при тщательном гистологическом исследовании резецированного желудка. Менее точные сведения о частоте малигнизации желудочных язв могут быть получены по данным эндоскопической гастробиопсии. По современным представлениям, частота малигнизации желудочных язв составляет в среднем 7 – 10 % (можно встретить данные о значительно меньшей частоте 1 – 2 %). Следует иметь в виду, что у многих больных с медиогастральными язвами имеется сопутствующий атрофический гастрит, который тоже является предраковым заболеванием. Поэтому происхожденье рака желудка у некоторых больных с язвой желудка связано не с подлинной малигнизацией, а с развитием опухоли на фоне дисплазии эпителия вдали от язвы. Некоторые авторы считают, что убедительных доказательств о трансформации высококачественных язв желудка в рак не представлено.

Малигнизация хронической язвы может наступить в различные сроки язвенного анамнеза, в любом возрасте больного, однако чаще у больных среднего и старшего возраста с многолетней давностью анамнеза язвенной болезни. Клинические проявления малигнизации язвы желудка практически указывают на запущенный рак, а не на раннюю стадию его развития.

К признакам малигнизации язвы желудка относят:

•изменение течения язвенной болезни желудка (исчезновение периодичности, цикличности, сокращение периодов ремиссии);

•изменение характера болей (менее резкие, но постоянные, не зависящие от приема пищи);

•ухудшение аппетита;

•прогрессирующее похудание;

•немотивированную слабость;

•уменьшение болезненности при пальпации живота;

•гипохромную анемию, снижение кислотности желудочного сока, постоянное наличие в кале скрытой крови.

!!! Следует иметь в виду, что состояние больного, страдающего раком, развившемся из язвы, может улучшиться после диетического и медикаментозного лечения. Исчезновение ниши, отмечаемое при контрольном рентгенологическом исследовании, может быть обусловлено ростом опухоли, а не заживлением язвы.

Рентгенологические признаки малигнизации язвы: большая ниша (более 2 см), глубокая с широкой инфильтрацией вокруг (симптом погруженной ниши), неправильность рельефа слизистой оболочки вокруг ниши, ослабление сокращений мышечной стенки. В начальной стадии развития рака в крае язвы рентгенодиагностика малигнизации язвы представляет большие трудности. Язвы диаметром более 2,5 см, особенно расположенные в препилорической части, заставляют заподозрить ее малигнизацию.

Инфильтративно-язвенный рак встречается в желудке довольно часто. Эту форму характеризуют выраженная канкрозная инфильтрация стенки и изъязвление опухоли, которые во временной последовательности могут конкурировать: в одних случаях это позднее изъязвление массивных эндофитных карцином, в других – эндофитный рост опухоли из краев злокачественной язвы. Поэтому морфология инфильтративно-язвенного рака необычайно разнообраэна – это небольшие язвы различной глубины с обширной инфильтрацией стенки или огромные изъязвления с бугристым дном и плоскими краями. При гистологическом исследовании обнаруживается как аденокарцинома, так и недифференцированный рак.

При обнаружении у лиц пожилого и старческого возраста язвенного дефекта в желудке важное значение имеет подтверждение доброкачественного характера язвы. Следует иметь в виду, что малигнизация (озлокачествление) длительно существующей язвы желудка встречается значительно реже, чем это принято предполагать (риск малигнизации язвы желудка в целом не выше, чем риск возникновения рака желудка у больного, не имеющего язвы). Как показывают наш собственный опыт и данные литературы, подавляющее большинство злокачественных язв желудка представлено не малигнизированными доброкачественными язвами, а первично-язвенной формой рака желудка.

В пользу первично-язвенной формы рака желудка свидетельствуют такие признаки, как короткий (как правило, менее 1 года):

•анамнез заболевания,

•локализация язвенного дефекта на большой кривизне желудка,

•очень значительные размеры язвы,

•выраженное похудание и отсутствие аппетита,

•анемия и ускорение СОЭ,

•гистаминустойчивая ахлоргидрия,

•характерные рентгенологические данные (обнаружение “ниши” неправильной формы с неровными контурами, обрыв складок слизистой оболочки, ригидность стенки желудка в месте поражения и др.),

•эндоскопические признаки (неправильная форма язвы, неровные края, бугристое дно, ступенчатый обрыв стенок язвенного кратера, инфильтрированность слизистой оболочки, примыкающей к язве, ригидность и кровоточивость краев язвы и др.).

В то же время инфильтративно-язвенная форма рака желудка может давать рентгенологическую и эндоскопическую картину доброкачественной язвы. Поэтому окончательное заключение о характере изъязвления может быть сделано только после повторного гистологического исследования биоптатов, взятых из краев и дна язвы.

Клинические критерии дифференциальной диагностики изъязвлений злокачественной и доброкачественной природы, к сожалению, не могут быть признаны достаточно надежными, даже констатация доброкачественного характера язвы желудка далеко не исчерпывает всех диагностических проблем.

Проведение дифференциальной диагностики между первично-язвенной формой рака желудка и язвенной болезнью желудка необходимо выполнять поэтапно (специфичность алгоритма 98,4%):

I этап – комплексное рентгено-эндоскопическое обследование желудка, причем, в качестве первичного метода исследования рационально использовать рентгенологическое; с учетом рентгенологических признаков, необходимо выполнить гастроскопию с биопсией подозрительных участков, причем биопсию необходимо выполнять не только на основании визуальных эндоскопических признаков, но и с учетом признаков, выявленных при рентгенологическом, УЗИ и РКТ исследовании даже если во время эндоскопии визуальные признаки отсутствуют.

II этап – трансабдоминальное ультразвуковое исследование, целью которого является поиск дополнительных внутристеночных признаков характера выявленного изъязвления, а также поиск внеорганных проявлений изъязвления желудка в брюшной полости (метастазов).

III этап – проведение рентгеновской компьютерной томографии при неразрешимости дифференциально-диагностических трудностей и в случае отсутствия морфологического подтверждения опухолевого поражения, целесообразно использовать возможности.

IV этап – эндоскопическое (с биопсией) и ультразвуковое исследования с целью динамического наблюдения за характером внутристеночных изменений в процессе консервативного лечения и рубцевания язвы желудка.

Лечение рака. Лечение хирургическое (радикальная или паллиативная операция). При иноперабельности – лекарственное лечение (химиотерапия), меньшее значение (вследствие низкой радиочувствительности опухоли) имеет лучевая терапия.

Больным язвенной болезнью желудка на фоне дисплазии высокой степени показано хирургическое лечение, поскольку продолжение динамического наблюдения реально увеличивает опасность малигнизации и несвоевременного выявления первично язвенной формы рака желудка, что существенно ухудшает результаты лечения и прогноз.

Малигнизация язвы является абсолютным показанием к операции, которую производят по всем принципам онкологического радикализма.

Источник