Хирургия панкреатит консервативное лечение

Ведение пациента с острым панкреатитом основано на дифференцированном подходе к выбору консервативной или оперативной тактики лечения в зависимости от клинико-патоморфологической формы заболевания, фазы развития патологического процесса, степени тяжести состояния больного. Всегда начинают с консервативных мероприятий. Комплексную консервативную терапию пациентам с интерстициальным панкреатитом проводят в хирургическом отделении, а при развитии панкреонекроза показано лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации.

Консервативное лечение

Базисная консервативная терапия острого панкреатита включает:

- подавление секреции поджелудочной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки;

- ликвидацию гиповолемии, водно-электролитных и метаболических расстройств;

- снижение активности ферментов;

- устранение гипертензии в желчевыводящих и панкреатических путях;

- улучшение реологических свойств крови и минимизацию микроциркуляторных расстройств;

- профилактику и лечение функциональной недостаточности желудочно-кишечного тракта;

- профилактику и лечение септических осложнений;

- поддержание оптимальной доставки кислорода в организме больного кардиотонизирующей и респираторной терапией;

- купирование болевого синдрома.

Лечение начинают с коррекции водно-электролитного баланса, включающего переливание изотонических растворов и препаратов калия хлорида при гипокалиемии. В целях детоксикации проводят инфузионную терапию в режиме форсированного диуреза. Поскольку при панкреонекрозе возникает дефицит ОЦК за счёт потери плазменной части крови, необходимо введение нативных белков (свежезамороженной плазмы, препаратов альбумина человека). Критерием адекватного объёма инфузионных сред считают восполнение нормального уровня ОЦК, гематокрита, нормализацию ЦВД. Восстановление микроциркуляции и реологических свойств крови достигают назначением декстрана с пентоксифиллином.

Параллельно проводят лечение, направленное на подавление функции поджелудочной железы, что в первую очередь достигается созданием «физиологического покоя» строгим ограничением приёма пищи в течение 5 сут. Эффективное снижение панкреатической секреции достигают аспирацией желудочного содержимого через назогастральный зонд и промыванием желудка холодной водой (локальная гипотермия). Для снижения кислотности желудочного секрета назначают щелочное питьё, ингибиторы протонной помпы (омепразол). Для подавления секреторной активности гастропанкреатодуоденальной зоны используют синтетический аналог соматостатина – октреотид в дозе 300-600 мкг/сут при трёхкратном подкожном или внутривенном введении. Этот препарат – ингибитор базальной и стимулированной секреции поджелудочной железы, желудка и тонкой кишки. Длительность терапии – 5-7 сут, что соответствует срокам активной гиперферментемии.

При панкреонекрозе в целях системной детоксикации целесообразно использование экстракорпоральных методов: ультрафильтрации, плазмафереза.

Проведение рациональной антибактериальной профилактики и терапии панкреатогенной инфекции имеет ведущее патогенетическое значение. При интерстициальном (отёчная форма) панкреатите антибактериальная профилактика не показана. Диагноз панкреонекроза требует назначения антибактериальных препаратов, создающих эффективную бактерицидную концентрацию в зоне поражения со спектром действия относительно всех этиологически значимых возбудителей. Препараты выбора для профилактического и лечебного применения – карбапенемы, цефалоспорины III и IV поколения в сочетании с метронидазолом, фторхинолоны в сочетании с метронидазолом.

При развитии метаболического дистресс-синдрома, гиперметаболических реакций назначают полноценное парентеральное питание (растворы глюкозы, аминокислот). При восстановлении функции желудочно-кишечного тракта у больных панкреонекрозом целесообразно назначение энтерального питания (питательные смеси), которое осуществляют через назоеюнальный зонд, установленный дистальнее связки Трейтца эндоскопическим путём, либо во время хирургического вмешательства.

Хирургическое лечение

Показания к хирургическому вмешательству

Абсолютное показание к хирургическому вмешательству – инфицированные формы панкреонекроза (распространённый инфицированный панкреонекроз, панкреатогенный абсцесс, инфицированное жидкостное образование, некротическая флегмона забрюшинной клетчатки, гнойный перитонит, инфицированная псевдокиста). В септическую фазу заболевания выбор метода хирургического вмешательства определяется клинико-патоморфологической формой панкреонекроза и степенью тяжести состояния больного. При асептическом характере панкреонекроза использование лапаротомных вмешательств не показано в связи с высоким риском инфицирования стерильных некротических масс и развития внутрибрюшных кровотечений, ятрогенных повреждений желудочно-кишечного тракта.

Стерильные формы панкреонекроза – показание к использованию в первую очередь малоинвазивных технологий хирургического лечения: лапароскопической санации и дренирования брюшной полости при наличии ферментативного перитонита и/или чрескожной пункции (дренирования) при формировании в забрюшинном пространстве острых жидкостных образований. Хирургическое вмешательство путём лапаротомного доступа, предпринятое у больного стерильным панкреонекрозом, всегда будет вынужденной мерой и относится к «операциям отчаяния».

Лапаротомная операция, выполняемая в асептическую фазу деструктивного панкреатита, должна быть строго обоснованна.

Показаниями к ней могут быть:

- сохранение или прогрессирование полиорганных нарушений на фоне проводимой комплексной интенсивной терапии и использования малоинвазивных оперативных вмешательств;

- распространённое поражение забрюшинного пространства;

- невозможность достоверного исключения инфицированного характера некротического процесса или другого хирургического заболевания, требующего экстренного хирургического вмешательства.

Открытое хирургическое вмешательство, предпринятое в экстренном порядке по поводу ферментативного перитонита в доинфекционную фазу заболевания в связи с ошибками дифференциальной диагностики с другими неотложными заболеваниями органов брюшной полости, без предварительной интенсивной терапии – необоснованное и ошибочное лечебное мероприятие.

Пункционно-дренирующие вмешательства под контролем ультразвука

Возможность выполнения прицельных диагностических (пункционных и катетерных) вмешательств определяет универсальность ультразвукового метода в предоставлении широкой информации на всех этапах лечения больных панкреонекрозом. Использование чрескожных дренирующих операций позволило открыть новые возможности в лечении больных с ограниченными формами панкреонекроза.

Пункционно-дренирующие вмешательства под ультразвуковым контролем решают диагностические и лечебные задачи. Диагностическая задача заключается в получении материала для бактериологического, цитологического и биохимического исследования, что позволяет оптимально дифференцировать асептический или инфицированный характер панкреонекроза. Лечебная задача состоит в эвакуации содержимого патологического образования и его санации при выявлении признаков инфицирования.

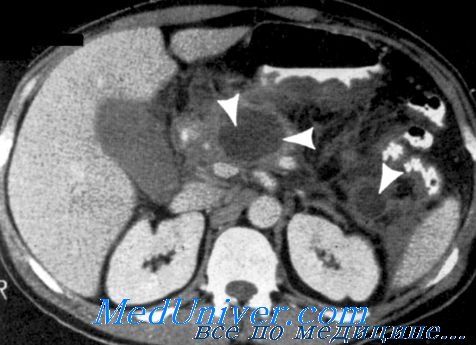

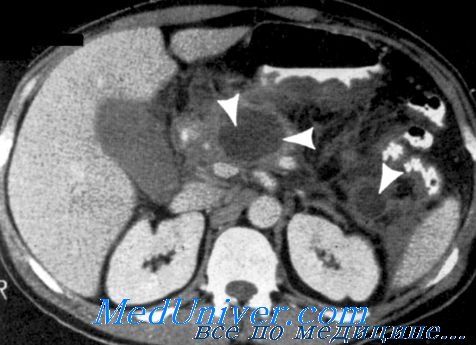

Показания к проведению пункционно-дренирующих вмешательств под контролем ультразвука при панкреонекрозе – наличие объёмных жидкостных образований в брюшной полости и забрюшинном пространстве.

Для выполнения дренирующей операции под контролем ультразвука необходимы следующие условия: хорошая визуализация полости, наличие безопасной траектории для проведения дренажа и возможность проведения операции при возникновении осложнений. Выбор способа проведения пункционного чрескожного вмешательства при панкреатогенных жидкостных скоплениях определяется, с одной стороны, безопасной трассой пункции, а с другой – размерами, формой и характером содержимого. Основным условием для адекватного выполнения чрескожного вмешательства считают наличие «эхо-окна» – безопасного акустического доступа к объекту. Предпочтение отдают траектории, проходящей через малый сальник, желудочно-ободочную и желудочно-селезёночную связку, вне стенки полых органов и сосудистых магистралей, что зависит от топографии и локализации очага.

Противопоказания к проведению пункционно-дренирующего вмешательства:

- отсутствие жидкостного компонента очага деструкции;

- наличие на трассе пункции органов желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы, сосудистых образований;

- выраженные нарушения свёртывающей системы крови.

Спектр проводимых оперативных вмешательств под контролем ультразвука включает однократную пункцию иглой с последующим её удалением (при стерильных объёмных жидкостных образованиях) или их дренирование (инфицированные объёмные жидкостные образования). При неэффективности пункционных вмешательств прибегают к традиционным дренирующим операциям. Дренирование должно обеспечивать адекватный отток содержимого, хорошую фиксацию катетера в просвете полости и на коже, простые установку, удаление и обслуживание дренажной системы.

Основная причина неэффективного чрескожного дренирования гнойно-некротических очагов при панкреонекрозе – крупномасштабная секвестрация на фоне применения дренажных систем малого диаметра, что требует установки дополнительных дренажей или замены на дренаж большего диаметра. В такой ситуации в первую очередь следует ориентироваться на результаты КТ, которые позволяют объективно оценить соотношение тканевого и жидкостного элементов забрюшинной деструкции, а также интегральную степень тяжести состояния больного и выраженность системной воспалительной реакции. При отсутствии у больного панкреонекрозом полиорганных нарушений, улучшении состояния больного, регрессе клинико-лабораторных симптомов воспалительной реакции в течение 3 сут после чрескожной санации очага деструкции на фоне ограниченного панкреонекроза прибегают к установке нескольких дренажей в чётко визуализируемые полости и очаги со сниженной эхогенностью. В послеоперационном периоде необходимо обеспечить проточное (или фракционное) промывание зон деструкции растворами антисептиков.

О неэффективности дренирования панкреатогенного жидкостного образования, выполненного под контролем ультразвука у больного панкреонекрозом, свидетельствуют: синдромы выраженной системной воспалительной реакции, сохраняющейся или прогрессирующей полиорганной недостаточности, наличие гиперэхогенных, эхонеоднородных включений в очаге деструкции.

В условиях распространённого инфицированного панкреонекроза, когда по результатам УЗИ и КТ установлено, что некротический компонент очага существенно преобладает над его жидкостным элементом (либо последний на определённом этапе чрескожного дренирования уже отсутствует), а интегральная степень тяжести состояния больного не имеет тенденции к улучшению, применение чрескожных методов дренирования нецелесообразно.

Малоинвазивные хирургические вмешательства имеют несомненные преимущества при формирующихся ограниченных объёмных жидкостных образованиях в различные сроки после лапаротомных операций, особенно после неоднократных санационных вмешательств. Чрескожные дренирующие вмешательства нельзя применять в качестве основного метода лечения тех форм панкреонекроза, когда предполагается длительная и обширная секвестрация. В подобных ситуациях для достижения лечебного эффекта следует склоняться в пользу лапаротомного вмешательства.

B.C. Савельев, М.И. Филимонов, С.З. Бурневиг

Источник

Хирургическое лечение острого панкреатита. Принципы

Хирургическое лечение в стадии токсемии и парапанкреатического инфильтрата у больных пожилого и старческого возраста следует считать тактической ошибкой.

Особое внимание хирургов в настоящее время направлено на ситуации, когда первичная консервативная терапия панкреонекроза не приводит к желаемому результату и сопровождается ухудшением состояния больных. Предлагаемое при этом хирургическое лечение (лапаротомия) у лиц преклонного возраста приводит к летальному исходу в 100% случаев.

Несмотря на успехи в анестезиологии и реаниматологии, активную хирургическую тактику при стерильном панкреонекрозе даже при органосохраняющих вмешательствах у соматически отягощенных больных следует считать неоправданной. Исключение составляют вынужденные операции, показанием к которым служат аррозивные внутрибрюшные, профузные желудочно-кишечные кровотечения и гнойный перитонит.

При верификации инфицированного панкреонекроза и формировании гнойных очагов, гнойного перитонита показания к хирургическому лечению становятся абсолютными, а проводимый комплекс лечебных мероприятий до операции служит подготовкой к хирургическому вмешательству.

К ним следует отнести малоинвазивные вмешательства (пункционные и дренирующие), открытые операции и сочетанное лечение. При пункционных вмешательствах используется местная анестезия и внутривенный наркоз. Для обширных ревизий (лапаротомии, люмботомии) требуется, как правило, эндотрахеальный наркоз.

Доступ и объем хирургического вмешательства определяются распространенностью гнойного процесса и его характером (инфицированная киста, абсцесс, флегмона клетчаточных пространств). Чрезвычайно важно определение топической диагностики очага на основании комплексного обследования.

В настоящее время основными хирургическими доступами при лечении инфицированного панкреонекроза считаются срединная лапаротомия, мини-лапаротомия, внебрюшинный (люмботомия) и двухподреберный доступы.

Срединная лапаротомия и трансректальные доступы, как правило, используются в экстренных ситуациях.

Срединная мини-лапаротомия применяется для доступа к сальниковой сумке, через желудочно-ободочную связку и для формирования оментобурсостомы путем подшивания краев lig. gastrocolicum к брюшной стенке.

Оментобурсостомия дает возможность осуществлять динамический контроль состояния поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки. Данный вид оперативного вмешательства целесообразно применять при локализованном поражении парапанкреатическои клетчатки и очагах, расположенных в пределах сальниковой сумки.

При локализованном поражении забрюшинной клетчатки оправданы внебрюшинные доступы: люмботомия и передне-боковой. При массивном инфицировании забрюшинной клетчатки оправдан двухподреберный внутрибрюшинный доступ с мобилизацией ободочной кишки, обеспечивающий широкий доступ к поджелудочной железе и клетчаточным пространствам. При жидкостных очагах различной локализации у больных пожилого и старческого возраста оправдано использование дренирующих манипуляций, проводимых под визуальным ультразвуковым контролем.

При кистах и абсцессах данная методика позволяет достичь весьма обнадеживающих результатов.

В настоящее время пункционное дренирование может быть окончательным вариантом лечения, а при его неэффективности становится первым этапом санации последующей операцией. В этом случае эвакуация жидкого гноя способствует уменьшению интоксикации, после чего операция у соматически отягощенных пациентов производится в более благоприятных клинических условиях.

При чрескожном дренировании предпочтителен внебрюшинный (транслюмбальный) доступ к очагу. После установления дренажа проводится рентгенологическая фистулография для оценки распространенности поражения, выявления кишечных и панкреатических свищей.

Помимо внебрюшинного доступа визуальный контроль позволяет направленно провести пункционное дренирование по оптимальной траектории.

Пункционное дренирование инфицированных очагов не приемлемо при апостематозном поражении поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки.

При наличии секвестров в очаге у больных пожилого и старческого возраста может быть использована методика чресфистульной эндоскопической санации. Для обеспечения доступа производится либо бужирование дренажного канала, либо разрез по ходу дренажной трубки.

Окончательный этап этого варианта хирургического лечения — санация с помощью холедохоскопа и лапароскопа. При этом удаляются подвижные секвестры и нежизнеспособные ткани.

Лечебная видеоскопия может быть с успехом использована для динамической санации, ревизии очагов в послеоперационном периоде, в том числе после оментобурсостомии.

– Также рекомендуем “Хирургические вмешательства у больных инфицированным панкреонекрозом в пожилом возрасте. Особенности”

Оглавление темы “Хирургическая патология поджелудочной железы”:

- Инструментальная диагностика острого панкреатита у пожилых. Методика

- Консервативное лечение острого панкреатита. Принципы

- Хирургическое лечение острого панкреатита. Принципы

- Хирургические вмешательства у больных инфицированным панкреонекрозом в пожилом возрасте. Особенности

- Результаты лечения инфицированного панкреонекроза. Исходы

- Трансплантация поджелудочной железы. Показания

- Требования к трансплантату поджелудочной железы. Подготовка доноров

- Техника изъятия поджелудочно-дуоденального комплекса. Принципы

- Селекция реципиентов поджелудочной железы. Принципы

- Техника трансплантации поджелудочной железы. Методики

Источник

Глава 23

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

Хронический

панкреатит – это прогрессирующее заболевание поджелудочной железы,

преимущественно воспалительной природы, характеризующееся необратимыми

дегенеративными, деструктивными изменениями в структуре органа, которые

являются причиной рецидивирующего болевого синдрома и/или постоянного

снижения функции поджелудочной железы, в первую очередь –

пищеварительной.

Распространенность

Заболеваемость

хроническим панкреатитом составляет примерно 8-10 человек на 100 000

населения. В России распространенность хронического панкреатита у детей

составляет 9-25 случаев, у взрослых – 27,4-50 случаев на 100 000

населения. В развитых странах в последние годы хронический панкреатит

заметно «помолодел»: средний возраст с момента установления диагноза

снизился с 50 до 39 лет, среди заболевших на 30% увеличилась доля

женщин.

Летальность после

первичного установления диагноза хронический панкреатит составляет до

20% в течение первых 10 лет и более 50% – через 20 лет. Частота

выявления хронического панкреатита на аутопсии варьирует от 0,01 до

5,4%, в среднем 0,3-0,4%. 15-20% больных ХП погибают от осложнений,

связанных с атаками панкреатита, другие – вследствие вторичных нарушений

пищеварения и инфекционных осложнений.

Классификация

По Марсельско-Римской классификация хронического панкреатита выделяют следующие его морфологические варианты:

• обструктивный;

• кальцифицирующий;

• воспалительный (паренхиматозный);

• фиброзно-индуративный панкреатит.

Этиология и патогенез

Ведущими

провоцирующими факторами развития заболевания являются алкоголь и

курение. Общепринятой считается связь хронического панкреатита с

патологией системы желчевыводящих путей, желудка, двенадцатиперстной

кишки. Немаловажное значение в развитии хронического панкреатита играют

нарушение питания, особенно переедание, дефицит антиоксидантов в пище,

рацион питания бедный на белок и витамины, воздействие различных

медикаментов и химических факторов, ведущих к повреждению поджелудочной

железы (азатиоприн, эстрогены, тиазидные диуретики и др.). Отмечают

наследственную предрасположенность к заболеванию.

У

больных с хроническим калькулезным холециститом в 60-65% имеется

хронический панкреатит с явлениями пищеварительной недостаточности

поджелудочной железы, а у 70-80% пациентов и после удаления желчного

пузыря, особенно при несвоевременно сделанной операции, сохраняются

патология желчеотделения и признаки хронического панкреатита. Нарушение

желчеотделения препятствует нормальному поступлению желчи и сока

поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку, что не только приводит к

сохранению жалоб на боли в животе, но и не снимает угрозу

прогрессирования хронического панкреатита, нарушений пищеварения.

Клинические проявления

Клиническая

картина хронического панкреатита характеризуется двумя ведущими

синдромами: болевым и/или синдромом нарушенного пищеварения.

Рецидивирующий или постоянный болевой синдром в клинических проявлениях

хронического панкреатита является наиболее ярким признаком патологии

поджелудочной железы. Боль часто не имеет четкого места локализации,

возникая в верхнем или среднем отделе живота слева или посередине,

нередко отдает в спину, иногда приобретая опоясывающий характер.

В

некоторых случаях боль исходно ощущается больным в области спины. Более

чем у половины больных болевой синдром имеет высокую интенсивность,

сохраняется длительное время. Боли усиливаются через 30 мин после приема

пищи, у части пациентов появление боли может быть не связано с едой.

Диспепсический синдром характеризуется отрыжкой, изжогой, тошнотой.

Синдром

нарушенного пищеварения обусловлен экзокринной недостаточностью

поджелудочной железы и проявляется поносами, сте-атореей, метеоризмом,

отрыжкой, тошнотой, потерей аппетита, похуданием.

В настоящее время в клинической картине хронического панкреатита выделяют два периода:

• начальный период (обычно до 10 лет), характеризующийся чередованием периодов обострений и ремиссий;

• период внешнесекреторной недостаточности (чаще после 10 лет течения хронического панкреатита).

Существует осложненный вариант течения хронического панкреатита, который может возникнуть в любом периоде заболевания.

В

начальном периоде основным проявлением болезни является болевой

абдоминальный синдром разной интенсивности и локализации, ему

сопутствует обычно и диспепсический синдром.

Во

втором периоде на первое место в клинической картине заболевания

выходит синдром диспепсии, болевой синдром становится менее выраженным

или даже может отсутствовать. В дальнейшем появляются симптомы

прогрессирующей недостаточности питания из-за развивающегося синдрома

мальабсорбции, связанного с ферментативной недостаточностью

поджелудочной железы.

Лабораторные и инструментальные методы исследования

Общий анализ крови: возможны лейкоцитоз и увеличение СОЭ.

Биохимический

анализ крови: повышение содержания (активности) панкреатических

ферментов – липазы и амилазы (у части больных за счет уменьшения массы

ацинарных клеток уровень этих ферментов может быть нормальным),

трипсина, пептида активации трипсиноге-на, фосфолипазы,

холестеролэстеразы и эластазы.

Зондовые

методы изучения экзокринной функции поджелудочной железы: прямые

(стандартный секретин-панкреозиминовый тест); непрямые (тест Лунда).

Беззондовые

методы выявления внешнесекреторной недостаточности: тесты на активность

панкреатических ферментов, при которых в моче или выдыхаемом воздухе

определяют продукты гидролиза разных субстратов (NBT-PABA тест,

панкреато-лауриловый, йодолипо-ловый); тесты на недорасщепленные и

невсосавшиеся компоненты пищи в кале (копрограмма, содержание жира в

кале); оценка содержания панкреатических ферментов (эластазы,

химотрипсина) в кале.

Оценка инкреторной функции поджелудочной железы (определение содержания С-пептида в крови, проба Штауба-Трауготта и др.).

УЗИ: позволяет оценить размеры, структуру поджелудочной железы.

Дифференциальный диагноз проводят

с раком поджелудочной железы, язвенной болезнью, желчно-каменной

болезнью, хроническим холециститом, воспалительными заболеваниями тонкой

и толстой кишки, абдоминальным ишемическим синдромом.

Осложнения

• Абсцесс и псевдокисты поджелудочной железы.

• Механическая желтуха.

• Холангит.

• Дуоденостаз.

• Экссудативный плеврит.

• Сахарный диабет.

• Эрозивно-язвенное поражение желудка и двенадцатиперстной кишки.

• Рак поджелудочной железы.

• Тромбоз селезеночной вены.

• Тромбофлебит нижних конечностей.

• Панкреатический асцит.

• Анемия.

• Энцефалопатия.

• Синдром мальабсорбции с выраженной трофологической недостаточностью.

Лечение

Для

полноценной терапии хронического панкреатита в настоящее время

используются современное медикаментозное (консервативное) лечение,

эндоскопическое и хирургическое вмешательства. Основными принципами

консервативного лечения являются:

• купирование болевого абдоминального синдрома;

• создание функционального покоя поджелудочной железе;

• уменьшение секреторной активности ПЖ;

• коррекция экскреторной недостаточности ПЖ;

• коррекция углеводного обмена;

• коррекция синдрома мальабсорбции.

Снятие

боли является наиболее важной задачей в лечении больных хроническим

панкреатитом, и ее решение должны обеспечивать следующие основные

мероприятия:

• регистрация интенсивности и ритма боли, качества жизни;

• исключение алкоголя, назначение ненаркотических анальгетиков и спазмолитиков;

• лечебное

питание – диета с низким содержанием жира (при обострении процесса

тяжелой степени назначаются голод на 3-5 дней и парентеральное питание);

• полиферментные препараты в высокой дозе и оптимальном режиме приема + ингибиторы выработки HCl.

Для

устранения боли назначают препараты аналгезирующего действия и

спазмолитики: 50% раствор анальгина и 2% раствор папаверина в сочетании с

антигистаминными препаратами. В дальнейшем показан прием спазмолитиков

внутрь (мебеверин). При отсутствии обезболивающего эффекта в течение 3-4

ч возможно назначение нейролептиков (дроперидол с фентанилом). Для

снижения секреторной активности поджелудочной железы, инактивации

холецистокинин-рилизинг фактора, назначают ферментные препараты

панкреатина, не содержащие компонентов желчи (панкреатин, мезим-форте,

креон). Для эффективного купирования болевого синдрома, создания покоя

поджелудочной железе при обострении хронического панкреатита также

применяют антисекреторные средства (рабепразол).

Другой

важной составляющей консервативной терапии хронического панкреатита,

особенно во второй период течения болезни, является терапия синдрома

внешнесекреторной недостаточности, осуществляемая:

• переводом на энтеральное питание;

• применением современных микрокапсулированных ферментных препаратов в кишечно-растворимой оболочке (креон);

• продлением

приема ферментных препаратов до 8 нед с коррекцией дозы (при расширении

диеты дозу препарата целесообразно увеличить на несколько дней с

постепенным ее снижением);

• продлением приема ингибиторов протонной помпы;

• полным исключением алкоголя на 6 мес и более.

При

недостаточной эффективности консервативной терапии хронического

панкреатита, особенно его билиарнозависимой формы, показано

хирургическое и эндоскопическое лечение: обычно выполняются прямые

(панкреатодуоденальная, субтотальная либо дистальная резекция

поджелудочной железы; наложение цистовирсунгоэнтероанастомоза) или

санирующие вмешательства на желчном пузыре и протоках, а также на

двенадцатиперстной кишке и желудке. Кроме того, по показаниям могут

выполняться дренирующие вмешательства на фатеровом сосочке

(сфинк-теротомия, вирсунготомия) и дренирование кист под контролем УЗИ.

Профилактика

В настоящее время достаточно широко используются меры вторичной профилактики, играющие важную роль в борьбе с рецидивами

болезни

и ее прогрессированием. Вторичная профилактика начинается с

установления этиологической характеристики заболевания.

Били-арнозависимый панкреатит требует санации билиарной системы. Она

включает ряд мероприятий:

• строгое

соблюдение диеты для уменьшения вероятности спазма желчного пузыря с

последующей миграцией мелких камней и возможным развитием обструкции

вирсунгова протока разной продолжительности;

• проведение литолитической терапии (препараты урсодезоксихо-левой кислоты);

• проведение хирургической санации, включающей холецистэкто-мию, нередко выполняемую с папиллосфинктеротомией.

При хроническом алкогольном панкреатите основной мерой вторичной профилактики является алкогольная абстиненция.

В

целом, профилактика обострений обеспечивается полноценной

поддерживающей терапией, в первую очередь соблюдением диеты, исключением

алкоголя и курения, а также постоянным приемом адекватных доз

современных полиферментных средств.

Прогноз при

хроническом алкогольном панкреатите зависит в первую очередь от наличия

или отсутствия абстиненции. Так, при полном отказе от алкоголя

длительность жизни достигает 10 лет. Имеет значение и соблюдение

рекомендаций по поддерживающей терапии. При билиарнозависимом

панкреатите прогноз зависит от эффективности лечения основного

заболевания.

Источник