Холестаз и реактивный панкреатит

Реактивный панкреатит – острый асептический воспалительный процесс в поджелудочной железе, возникший на фоне патологии пищеварительного тракта и других внутренних органов, характеризующийся быстрым регрессом симптоматики после начала лечения. В клинической картине преобладают опоясывающая боль в животе, тошнота, рвота, изжога, повышенный метеоризм, лихорадка и явления интоксикации. В диагностике большое значение имеют анамнестические данные и физикальное обследование, рентгенологические и ультразвуковое исследования, ЭГДС. Лечение консервативное, включает назначение диеты, спазмолитиков и анальгетиков, ферментных препаратов.

Общие сведения

Реактивный панкреатит является своеобразной реакцией поджелудочной железы на заболевания пищеварительного тракта, погрешности в диете, отравления, аллергии и т. д. В 30-50% случаев причиной повышенной реактивности ПЖ является желчнокаменная болезнь, чаще поражающая женщин – именно поэтому реактивным панкреатитом страдает преимущественно женская часть населения. Кроме того, к вторичному поражению поджелудочной железы может приводить разнообразная патология печени, желудка, кишечника, системные заболевания, отравления и интоксикации. Нередко повышенная реактивность поджелудочной железы отмечается у детей на фоне хронических гастродуоденитов. Отличительной чертой данной формы панкреатита является быстрое появление симптомов после воздействия провоцирующего фактора и такой же быстрый их регресс после начала лечения и соблюдения диеты.

Реактивный панкреатит

Причины

Причины реактивного панкреатита могут быть самыми разнообразными: заболевания пищеварительного тракта (вирусные гепатиты, желчнокаменная болезнь, калькулезный холецистит, обострение хронического гастрита, цирроз печени, дискинезия желчевыводящих путей, кишечные инфекции), травмы живота, злоупотребление спиртными напитками, погрешности в питании, прием некоторых медикаментов, системные и инфекционные заболевания, отравления бытовыми и промышленными ядами, грибами и др. Большой проблемой для хирургов является развитие ятрогенного реактивного панкреатита после эндоскопических вмешательств на желчевыводящих путях (ЭРХПГ).

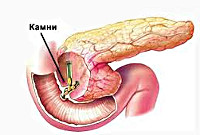

В основе патогенеза лежит преждевременная активация ферментов поджелудочной железы с повреждением ее паренхимы. Наиболее частой причиной, приводящей к застою панкреатического сока в главном протоке ПЖ, является холелитиаз. При желчнокаменной болезни мелкие конкременты (менее 4 мм), попадая в общий желчный проток и дуоденальный сосочек, вызывают их раздражение и спазм. С течением времени постоянное спазмирование холедоха и сфинктера Одди приводит к развитию стриктур и стеноза общего желчного протока. Это может закончиться обтурацией указанных структур более крупными желчными камнями и возникновением застоя панкреатических соков в общем панкреатическом протоке. Гипертензия в протоках поджелудочной железы рано или поздно приводит к повреждению ее ацинусов; ацинарные клетки становятся уязвимыми для протеолитического воздействия собственных ферментов.

Если на фоне холелитиаза у пациента имеется хронический гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и ДПК – риск развития реактивного панкреатита многократно возрастает. Хронический воспалительный процесс в двенадцатиперстной кишке может приводить к возникновению папиллита и ретроградному забросу кишечного сока в протоки поджелудочной железы. В результате возможна преждевременная активация ферментов поджелудочной железы в ее тканях. Собственные панкреатические ферменты начинают разрушать паренхиму железы, активируются провоспалительные биохимические процессы, а продукты распада в большом количестве попадают в кровоток, приводя к значительному отеку поджелудочной железы и явлениям интоксикации.

Симптомы реактивного панкреатита

Клиническая картина реактивного панкреатита обычно развивается в течение нескольких часов после воздействия провоцирующего этиологического фактора. К симптомам основного заболевания присоединяются признаки поражения поджелудочной железы. Пациента беспокоит сильная опоясывающая боль (в верхних отделах живота и подреберьях, иррадиирует в спину и лопатки), усиливающаяся после приема пищи. Боль при реактивном панкреатите выражена не так сильно, как при других формах острого воспалительного процесса в ПЖ. Отмечаются жалобы на метеоризм, изжогу, отрыжку. Болевой синдром сопровождается диспепсическими явлениями: тошнотой, переходящей в рвоту с примесью слизи и желчи. Так как рвота приводит к повышению внутрибрюшного и внутрипротокового давления, боль в животе после рвоты может усиливаться.

Если пациент вовремя не обратился к гастроэнтерологу и не начал лечение на ранних стадиях реактивного панкреатита, состояние может значительно ухудшиться за счет массивного попадания протеолитических ферментов в кровоток: нарастают явления интоксикации, температура повышается до фебрильных цифр, кожные покровы становятся бледными и холодными, беспокоит тахикардия и артериальная гипотензия. Пациенты с тяжелым течением реактивного панкреатита требуют госпитализации в отделение гастроэнтерологии.

Диагностика

При появлении первых признаков реактивного панкреатита проводится ряд клинических и биохимических анализов: общего анализа крови и мочи, коагулограммы, уровня ферментов поджелудочной железы в крови и моче, эластазы крови, общего белка и кальция. Обычно отмечается повышение уровня амилазы и ингибитора трипсина в крови и моче при нормальных уровнях липазы и трипсина. Возможно повышение уровня эластазы крови в первые несколько суток заболевания.

На развитие реактивного панкреатита указывает обострение хронической патологии пищеварительного тракта в анамнезе, наличие других этиологических факторов у пациента. В процессе физикального осмотра обращает на себя внимание тахикардия, артериальная гипотензия, бледность кожи и слизистых. Пальпация живота болезненная в верхних отделах, определяется положительный симптом Мейо-Робсона (болезненность в левом реберно-позвоночном углу). Живот обычно поддут, но мягкий, симптомы раздражения брюшины отрицательные.

УЗИ органов брюшной полости, особенно прицельное исследование поджелудочной железы и желчных путей является наиболее безопасным и достаточно информативным методом диагностики реактивного панкреатита. Данный метод позволяет выявить конкременты в общем желчном протоке, отек и увеличение размеров ПЖ. Для уточнения диагноза и более детальной визуализации патологического очага может потребоваться проведение обзорной рентгенографии органов брюшной полости, компьютерной томографии (золотой стандарт диагностики панкреатитов) и МСКТ органов брюшной полости. Эндоскопическая РХПГ и холедохоскопия при реактивном панкреатите должны проводиться только по строгим показаниям (доказанная обтурация холедоха конкрементом); заменить эти исследования с успехом может магнитно-резонансная томография поджелудочной железы и желчевыводящих путей, которая позволит визуализировать конкременты, определить их размеры и локализацию.

Ангиография чревного ствола при реактивном панкреатите указывает на повышенную васкуляризацию ткани поджелудочной железы. Эзофагогастродуоденоскопия в остром периоде реактивного панкреатита показана всем пациентам, так как позволяет не только диагностировать сопутствующую патологию, но и при необходимости провести эндоскопическое восстановление проходимости дуоденального сосочка. Лапароскопия требуется только при тяжелом течении реактивного панкреатита, при диагностических затруднениях.

Лечение реактивного панкреатита

Лечение реактивного панкреатита направлено на купирование отека и воспаления поджелудочной железы, снятие интоксикации, восстановление нормальной секреции панкреатических соков. Успешная терапия реактивного панкреатита невозможна без устранения этиологического фактора, поэтому большое внимание уделяется лечению основного заболевания.

В остром периоде реактивного панкреатита показано полное лечебное голодание в течение одних-двух суток. В этот промежуток времени разрешается употреблять только воду и настои противовоспалительных трав. При легком течении реактивного панкреатита голодание может и не понадобиться, в этом случае назначают диету, богатую углеводами, с ограничением белка и жиров. Целью диеты является создание покоя для поджелудочной железы, снижение выработки панкреатических ферментов. Для этого нужно питаться дробно, пища должна быть измельчена, поступать в желудок маленькими порциями. С целью дезинтоксикации рекомендуется употреблять много жидкости.

Из лекарственных препаратов назначают ферменты поджелудочной железы (панкреатин), обезболивающие препараты (при легком течении реактивного панкреатита – нестероидные противовоспалительные, при тяжелом их дополняют наркотическими анальгетиками), спазмолитики (дротаверин, платифиллин), средства для снижения метеоризма. Для снятия боли при реактивном панкреатите нельзя использовать морфин, так как он провоцирует спазм большого дуоденального сосочка и усиливает протоковую гипертензию.

Если развитие реактивного панкреатита обусловлено холелитиазом или патологией сфинктера Одди, возможно использование эндоскопических процедур для его устранения: эндоскопического удаления конкрементов главного панкреатического протока и холедоха во время ЭРХПГ, папиллотомии.

Прогноз и профилактика

Прогноз при неосложненном течении реактивного панкреатита благоприятный, обычно после начала лечения все симптомы быстро регрессируют. Профилактика данной патологии заключается в своевременной диагностике и лечении заболеваний, которые могут привести к развитию реактивного панкреатита, а также в соблюдении принципов рационального питания, отказе от вредных привычек (курения, злоупотребления спиртными напитками).

Источник

Холецистопанкреатит — это сочетанное воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы. Проявляется болью в эпигастрии, правом и левом подреберьях, многократной рвотой, другими диспепсическими явлениями, изменением характера стула, желтухой. Диагностируется с помощью биохимического анализа крови и мочи, копрограммы, УЗИ брюшной полости, МРПХГ, РХПГ. Для лечения используют анальгетики, миотропные, антихолинергические, антисекреторные, противорвотные и антибактериальные средства. Рекомендованными хирургическими методами являются разные способы холецистэктомии, наружного и внутреннего стомирования холедоха, рассечения фатерова сосочка.

Общие сведения

Возникновение холецистопанкреатита обусловлено анатомической близостью и функциональным взаимодействием поджелудочной железы (ПЖ) и желчного пузыря. Сбой саморегуляции сфинктерной системы фатерова соска при заболевании одного из органов рано или поздно приводит к патологическим изменениям в другом. По данным исследований в сфере клинической гастроэнтерологии, у 69-70% пациентов с острым холециститом патологически изменена паренхима железы, при хроническом холецистите показатель достигает 85-88%. У 38-39% людей, страдающих острым панкреатитом, диагностируется холецистит, при хроническом воспалении поджелудочной железы желчный пузырь поражается в 62-63% случаев.

Причины холецистопанкреатита

Возникновение сочетанного воспаления поджелудочной железы, желчного пузыря связано с первичным поражением одного из указанных органов. У 85% пациентов начальным звеном заболевания становится холецистит, ассоциированный с желчнокаменной болезнью. В 15% случаев воспалительный процесс развивается в поджелудочной железе и осложняется вторичным ферментативным холециститом. Ведущая роль ЖКБ в развитии холецистопанкреатита обусловлена действием таких факторов, как:

- Механическая обтурация фатерова сосочка. При блокаде путей выделения панкреатического сока, желчи возникает билиарный застой, провоцирующий накопление критического количества кишечной флоры внутри желчного пузыря, воспаление органа. Одновременное повышение внутрипротокового давления в панкреатической железе приводит к попаданию в ткани органа собственных энзимов и началу воспалительно-деструктивных изменений.

- Дисфункция сфинктера Одди. Постоянное раздражение небольшими конкрементами вызывает дискинезию гладких мышц фатерова сосочка. Возникающие билиарно-панкреатический и панкреато-билиарный рефлюксы способствуют попаданию желчи, в том числе инфицированной, в поджелудочную железу, а панкреатических ферментов – в желчные пути. Усугубляющим фактором становится внутрипротоковая гипертензия на фоне гипертонуса сфинктера Одди.

Патогенез

Механизм развития холецистопанкреатита основан на нарушении физиологического пассажа желчи и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. В нормальных условиях собственные сфинктеры панкреатического и общего желчного протоков предотвращают обратный заброс секрета. При внутрипротоковой гипертензии, возникшей из-за механической обтурации фатерова сосочка или дискинезии сфинктера Одди, становится возможным попадание желчи в проток ПЖ.

Это приводит к активации фосфолипазы, других панкреатических энзимов, образованию из компонентов желчи высокотоксичных веществ, разрушающих орган. Реже на фоне существующего панкреатита происходит заброс ферментов в желчевыводящие пути, провоцирующий развитие холецистита. Дополнительным фактором становится рефлюксное, гематогенное и лимфогенное распространение патогенной флоры. При острых формах холецистопанкреатита воспаление является катаральным или гнойно-некротическим, при хронических преобладают фиброзно-дегенеративные процессы.

Классификация

При систематизации форм холецистопанкреатита учитывают характер гистологических изменений и особенности течения заболевания. В зависимости от ведущих морфологических нарушений выделяют экссудативный, гнойный, некротически-деструктивный и атрофический варианты заболевания, при этом тип воспаления в желчном пузыре и панкреатической железе может быть разным. По характеру течения различают:

- Острый холецистопанкреатит. Как правило, возникает внезапно при наличии механической обструкции или грубых погрешностей в питании. Отличается выраженными болевым и регургитационным синдромами. При отсутствии адекватной терапии летальность составляет 31,5-55,5%.

- Хронический холецистопанкреатит. Заболевание развивается постепенно и обычно связано с ЖКБ. Преобладают диспепсические симптомы, дискомфорт в эпигастральной и подреберных областях, прогрессирующее нарушение процессов пищеварения из-за дегенерации ПЖ.

- Хронический рецидивирующий холецистопанкреатит. Чаще является исходом острой формы патологии, реже наблюдается при предшествующем персистирующем течении. Рецидивы зачастую провоцируются алиментарными нарушениями. Уровень летальности при обострениях достигает 3,5-7%.

Симптомы холецистопанкреатита

Клиническая картина заболевания разнообразна и включает в себя признаки воспаления как желчного пузыря, так и панкреатической железы. Основной жалобой пациентов с холецистопанкреатитом является боль в животе, которая может локализоваться в подреберьях или эпигастральной области. Характерно усиление болевого синдрома после приема больших количеств жирной пищи, употребления алкоголя. Возможна многократная рвота с примесями желчи, не приносящая облегчения больному.

Диспепсические расстройства в виде тошноты, отрыжки, тяжести в животе наблюдаются постоянно, даже в межприступный период. Для холецистопанкреатита характерно нарушение стула: пациенты отмечают обесцвечивание кала, наличие включений непереваренной пищи, учащение дефекации до 4-6 раз в день. Может возникать пожелтение склер, слизистых оболочек и кожи в сочетании с темной окраской мочи. В период обострения наблюдается субфебрильная или фебрильная лихорадка, общая слабость и снижение АД.

Осложнения

При холецистопанкреатите формируется выраженная недостаточность пищеварения, связанная с нарушением выделения желчи, отсутствием необходимых панкреатических ферментов. У пациентов возникает стеаторея и лиентерея, наблюдается значительное снижение веса. Вследствие вовлечения в патологический процесс островков Лангерганса может развиваться панкреатогенный сахарный диабет. Инфицирование прилежащих участков тонкого кишечника приводит к возникновению дуоденита и еюнита.

Тяжелым осложнением холецистопанкреатита является панкреонекроз, который выявляется при активации ферментов внутри протоков ПЖ. У больных часто обнаруживается поражение желчного пузыря в виде перихолецистита и эмпиемы. Без лечения может произойти перфорация органа и выход инфицированного содержимого в свободную брюшную полость. При этом существует риск желчного перитонита. При обострении может формироваться полиорганная недостаточность, которая иногда приводит к летальному исходу.

Диагностика

Заподозрить холецистопанкреатит можно при наличии типичных жалоб и физикальных симптомов (Кера, Мерфи, Мейо-Робсона, Мюсси-Георгиевского). Для подтверждения диагноза необходимо комплексное обследование с применением лабораторных и инструментальных исследований. Наиболее информативными в диагностическом плане являются такие методы, как:

- Биохимический анализ крови. Характерными признаками заболевания являются значительное повышение показателей щелочной фосфатазы и прямого билирубина, при некрозе поджелудочной железы увеличивается уровень АСТ и АЛТ. Также обнаруживают гипоальбуминемию и диспротеинемию, что связано с недостаточностью пищеварения.

- Микроскопический анализ кала. В случае холецистопанкреатита в копрограмме определяют остатки непереваренной пищи, большое количество неисчерченных мышечных волокон и зерен крахмала. Дополнительно выполняют ИФА кала на альфа-амилазу — повышение уровня фермента в 3-4 раза позволяет подтвердить диагноз.

- Ультразвуковое исследование брюшной полости. УЗИ желчного пузыря, поджелудочной железы выявляет признаки поражения органов. Характерно утолщение стенок и отечность желчного пузыря, наличие конкрементов в его полости и желчных протоках, неоднородность паренхимы поджелудочной железы, деформация ее контуров.

- Томография. Магнитно-резонансная панкреатохолангиография используется при недостаточной информативности других методов и помогает детально изучить структуру ПЖ и билиарной системы. Метод необходим для обнаружения кист и участков некроза, диагностики патологий печени и головки поджелудочной железы.

- РХПГ. Ретроградная холангиопанкреатография применяется для визуализации состояния желчевыводящих путей и панкреатических протоков. Метод позволяет выявить рентгенонегативные конкременты, оценить диаметр желчных протоков, состояние сфинктера Одди. По показаниям может осуществляться папиллосфинктеротомия. С целью исключения патологий других органов ЖКТ производят обзорные рентгенограммы и рентгенологическое исследование с пероральным контрастированием.

- Дополнительные анализы. В общем анализе крови при обострении холецистопанкреатита отмечают незначительный лейкоцитоз, повышение СОЭ. В биохимическом анализе мочи могут присутствовать билирубин и уробилин. При подозрении на гельминтоз проводят иммуноферментные исследования крови.

Дифференциальная диагностика

Прежде всего, острый или обострившийся хронический холецистопанкреатит дифференцируют с острым аппендицитом. Основными диагностическими критериями являются локализация боли в эпигастрии или левом подреберье, УЗИ-признаки поражения ПЖ и билиарного тракта, положительные симптомы Мейо-Робсона и Кера. Обращают внимание на анамнез и длительность течения заболевания — быстрое нарастание симптомов на фоне общего благополучия свидетельствует в пользу острой хирургической патологии. Для обследования пациента привлекают гастроэнтеролога, гепатолога и хирурга.

Лечение холецистопанкреатита

Консервативная терапия

При выборе терапевтической тактики учитывают динамику развития патологии, предполагаемые морфологические изменения в органах, наличие сопутствующих расстройств. Больных с острым процессом госпитализируют в хирургический стационар, обеспечивают функциональный покой органов ЖКТ (голодание, декомпрессию кишечника, при необходимости — парентеральное или энтеральное зондовое питание). При хроническом варианте холецистопанкреатита ограничивают прием жирной пищи, уменьшают количество углеводов. Из лекарственных препаратов применяют:

- Ненаркотические и наркотические анальгетики. Основанием для медикаментозной анальгезии является стойкий болевой синдром. В наиболее тяжелых случаях возможно назначение нейролептиков, выполнение эпидуральной анестезии.

- Миотропные спазмолитики. Снятие спазма гладких мышц снижает внутрипротоковую гипертензию, облегчает выделение панкреатического сока и желчи. При необходимости терапию холецистопанкреатита дополняют антихолинергическими препаратами.

- Противорвотные медикаменты. При наличии регургитационного синдрома лекарственными средствами первой линии являются блокаторы дофамина и серотонина. Пациентам с упорной рвотой показаны селективные блокаторы 5HT-3-серотониновых рецепторов.

- Антибиотики. Для профилактики инфекционных осложнений и элиминации патогенной флоры используют полусинтетические пенициллины, макролиды, цефалоспорины и аминогликозиды. При выборе препарата учитывают чувствительность возбудителя.

- Антисекреторные средства. С целью угнетения панкреатической секреции назначают блокаторы протонной помпы, ингибиторы гистаминовых рецепторов. При холецистопанкреатите с тяжелой деструкцией эффективны октапептиды и ингибиторы протеаз.

- Инфузионная терапия. С учетом тяжести симптоматики проводится инфузионная терапия с введением растворов электролитов, аналептиков и сердечных гликозидов для поддержания сердечной деятельности.

Хирургическое лечение

Неэффективность консервативного лечения холецистопанкреатита служит показанием к операции. Обычно улучшение наступает после отрытой, лапароскопической или SILS-холецистэктомии. При острой обтурации желчевыводящих путей выполняется холедохостомия, холедоходуоденостомия или холедохоэнтеростомия. Больным с изолированным поражением фатерова соска показана папиллосфинктеротомия.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от длительности течения болезни и степени структурных нарушений. Исход относительно благоприятный в случае раннего выявления холецистопанкреатита и его своевременного лечения. При осложненном течении заболевания прогноз сомнительный. Для профилактики необходимо соблюдать диету (избегать злоупотребления жареной и жирной пищей, ограничить прием алкоголя), заниматься посильными физическими упражнениями, проводить лечение других гастроэнтерологических заболеваний.

Источник