Язва желудка края неровные

Острая язва желудка

Чаще множественные (60%). Возникают чаще на фоне поверхностного и гипертрофического гастритов. Обычно небольших размеров (0,5-1,0 см в диаметре), края ровные, гладкие, дно неглубокое, часто с геморрагическим налётом. Острые язвы эпителизируются в течение 2-4 недель с образованием нежного рубца и не сопровождаются деформацией желудка. Локализация: малая кривизна и задняя стенка средней трети тела желудка и в области угла желудка. Острые язвы желудка могут быть плоскими и глубокими, форма чаще округлая, реже – полигональная (слияние нескольких язв).

[8], [9], [10], [11], [12], [13]

Плоская острая язва желудка

Диаметр от 0,5 до 2,0 см, чаще около 1,0 см. Округлой формы, края невысокие, ровные, чётко очерчены, вокруг ярко-красный ободок. Дно покрыто геморрагическим налётом или налётом фибрина, который может быть от беловато-жёлтого до тёмно-коричневого цвета. Слизистая вокруг язвы умеренно отёчна, слабо гиперемирована, на ней часто бывают эрозии, при инструментальной пальпации мягкая, повышена контактная кровоточивость.

[14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21]

Глубокая острая язва желудка

Имеет вид конусообразного дефекта чаще от 1,0 до 2,0 см в диаметре. Хорошо выражены приподнятые края язвы. Дно покрыто коричневым налётом или сгустком крови.

Биопсия: зона некротизированной ткани с периульцерозной лейкоцитарной инфильтрацией, изменение сосудов (расширение, стаз), лейкоцитарное пропитывание, фибринозный налёт в краях и дне, в отличие от хронической язвы нет разрастания соединительной ткани, нет структурной перестройки с метаплазией слизистой и атрофией желез.

[22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]

Изъязвление Дьелафуа

Относится к острым язвам. Встречается редко и сопровождается массивным кровотечением из артерий. Локализуется в своде желудка с переходом на тело по большой кривизне верхней трети тела желудка. Никогда не встречается на малой кривизне и в пилорическом отделе (участках преимущественной локализации хронической язвы). Массивные кровотечения из язвы обусловлены особенностями её локализации. Параллельно малой и большой кривизне желудка, на расстоянии 3-4 см от них располагается зона шириной 1-2 см, где первичные ветви желудочных артерий проходят, не разделяясь, сквозь собственную мышечную оболочку в подслизистый слой. Там они изгибаются в виде дуги и образуют сплетение, из которого ретроградно отходят сосуды, питающие мышечные слои. Эта зона названа Voth (1962) «сосудистой ахиллесовой пятой желудка». При образовании в этой зоне острых язв может произойти аррозия крупного артериального сосуда и возникнуть массивное кровотечение. При выявлении острого изъязвления в этой зоне с кровотечением показана неотложная операция. Консервативное лечение бесперспективно.

Хроническая язва желудка

Зависит от локализации, стадии заживления, частоты обострения. Локализация: чаще по малой кривизне (50%), в области угла желудка (34%), в пилорической зоне. По большой кривизне редко – 0,1-0,2%. Чаще одиночные (70-80%), реже – множественные. Диаметр от 0,5 до 4,0 см,но может быть и больше – до 10 см. Большие язвы располагаются на малой кривизне и задней стенке.

[29], [30], [31], [32], [33]

Острая стадия язвы желудка

Язва округлой формы, края высокие, чётко очерченные, склоны язвенного кратера обрываются. Слизистая оболочка отёчна, гиперемирована и вокруг язвы имеет вид приподнятого вала, который чётко отграничен от окружающей слизистой и возвышается над ней. Дно может быть гладким или неровным, чистым или покрытым налётом фибрина от жёлтого до тёмно-коричневого цвета. Неровным дно бывает при глубоких язвах. Проксимальный край язвы чаще всего подрыт, а дистальный, обращённый к привратнику, сглаженный, террасообразный (пища ведёт к механическому сдвигу слизистой оболочки). При выраженном отёке слизистой желудка вход язвы может оказаться закрытым. В таком случае на место язвы указывают конвергирующие складки слизистой оболочки. Глубина язвы зависит от воспалительного вала и отёка слизистой вокруг язвы. При выраженном отёке язва выглядит глубже. Иногда под проксимальным краем образуется застой пищи, пища разлагается, что ведёт к тому, что часть язвы как бы углубляется.

При стихании воспалительного процесса уменьшается гиперемия, вал уплощается, язва становится менее глубокой, на дне появляются грануляции, форма язвы становится овальной или щелевидной. Язва может делиться на несколько. Характерно наличие конвергирующих складок, идущих по направлению к язве. Заживление часто сопровождается отторжением фибринозного налёта, при этом образуется грануляционная ткань и язва приобретает характерный вид – «перцово-солевая» язва (красно-белая). щие складки).

При заживании язвенного дефекта сначала исчезают воспалительные изменения в слизистой около язвы, а затем заживает и сама язва. Это используется для определения прогноза: когда воспалительные явления вокруг язвы исчезнут, это показывает, что она находится в процессе излечения. И наоборот, если гастрит не исчез, вероятность излечения язвы незначительна и можно ожидать обострения.

[34], [35], [36], [37]

Постязвенный рубец

Чаще заживление язв сопровождается образованием линейного рубца, реже – рубца звёздчатого. Выглядят как нежные, блестящие, розовые, втянутые в слизистую оболочку. Свежий гиперемированный язвенный рубец – стадия незрелого красного рубца – рецидивирует чаще. При замещении грануляционной ткани на волокнисто-соединительную рубец становится белесоватым – стадия зрелого белого рубца. Отмечается конвергенция складок слизистой оболочки по направлению к рубцу. Редко заживление хронической язвы не сопровождается деформацией слизистой оболочки желудка. Обычно рубцевание ведёт к выраженному нарушению рельефа: деформации, рубцы, сужения. Грубые деформации – результат частых обострений.

Через стадию линейного рубца, перпендикулярного малой кривизне. Разделение язв на целующиеся. Заживление через линейный рубец, параллельный малой кривизне (обычно гигантские язвы).

Каллёзная язва желудка

Длительно незаживающие язвы становятся каллёзными. Этот диагноз можно ставить только при длительном наблюдении. Края высокие, ригидные, подрытые, как бы омозолелые, дно неровное, бугристое, с некротическим налётом. Слизистая бугристая, инфильтрированная, чаще локализуется на малой кривизне. Чем больше диаметр, тем более вероятна её малигнизация. Необходимо проводить биопсию. При первом осмотре диагноз не ставится. Если язва не заживает в течение 3 месяцев – ставится диагноз и берётся биопсия.

[38], [39], [40], [41]

Старческие язвы желудка

Возникают на фоне атрофического гастрита. Чаще на задней стенке средней трети тела желудка. Одиночные. Плоские. Воспалительные изменения выражены слабо. Под влиянием терапии быстро заживают и через короткий срок появляются там же.

Прободная язва

Прободение возникает чаще во время обострения. Часто ему предшествует физическая нагрузка, нервно-психическое перенапряжение и др. Видны отвесные белесоватые края, отверстие без дна. Язва ограничена ригидными каллёзными краями, имеет форму цилиндра или усечённого конуса, обращённого в просвет желудка. Часто заполнена кусочками пищи или некротическим налётом.

Пенетрирующая язва

Это язва, которая распространяется за пределы стенки желудка в окружающие органы и ткани.

Выделяют три стадии течения пенетрирующей язвы:

- Проникновение язвы (некроза) через все слои стенки желудка.

- Фибринозное сращение с прилежащим органом.

- Завершённая перфорация и проникновение в ткань прилежащего органа.

Язвы желудка пенетрируют в малый сальник и тело поджелудочной железы. Они имеют округлую, реже полигональную форму, глубокие, кратер обрывистый, края высокие, в виде вала, чётко отграничены от окружающей слизистой. Размеры от 0,5 до 1,0 см. На стенках и в глубине язвы грязно-серый налёт.

Сифилитическая язва

Болевой синдром менее выражен. Часто сопровождается желудочным кровотечением. Секреция снижена вплоть до ахолии. Свежая язва, образовавшаяся из гумм, отличается большим проникновением в подслизистый слой, изъеденностью краёв и утолщением их. Дно покрыто грязно-жёлтым, желеобразным налётом, по периферии видны гуммы, отграничивающие язву от нормальной слизистой. Их много. При длительном течении края грубо утолщённые, склерозированы, дно очищается, в этом периоде сифилитическую язву трудно отличить от каллёзной. В соскобе – бледная спирохета.

Туберкулёзная язва

Встречается редко. Всегда имеются в наличии другие признаки туберкулёза. Размеры до 3,0 см. 2-3 язвы расположены одна за другой. Желудок плохо расправляется воздухом. Перистальтика вялая или отсутствует. Края в виде кружев от центра к периферии. Дно покрыто тусклым грязно-жёлтым налётом.

Гигантские язвы желудка

Единого мнения, какую язву считать гигантской, нет: от 7 до 12 см и более. Локализуются в основном по большой кривизне. Наклонность к малигнизации большая. Язва более 2 см озлокачествляется в 10% случаев, более 4 см – до 62%. Дифференциальный диагноз проводят с раком. Летальность 18-42%. Кровотечение в 40% случаев. Лечение -хирургическое.

Источник

Клинически каллезная язва проявляется длительным течением заболевания. Боли при этом приобретают более упорный характер и становятся более интенсивными. Они возникают после приема не только острой, но и мало раздражающей слизистую оболочку пищи, не исчезают после рвоты.

Рентгенологически такая язва характеризуется большими, чем при обычной язве, размерами ниши, а главное — более высоким краевым валом. При динамическом наблюдении за такой язвой отмечается стойкое постоянство рентгенологических признаков. Такие язвы обычно локализуются в субкардиальном и антральном отделах желудка.

Каллезные язвы опасны перерождением их в злокачественную опухоль. При гастродуоденоскопии нередко бывает трудно определить характер патоморфологических изменений тканей. Поэтому для уточнения диагноза необходима биопсия.

Консервативное лечение при каллезной язве не показано.

Пенетрация язвы — это медленно, исподволь и постепенно развивающееся разрушение стенки желудка или двенадцатиперстной кишки, заканчивающееся полным нарушением целостности ее с переходом воспалительного процесса на соседние органы, которыми прикрывается дефект в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. Чаще всего пенетрируют язвы, располагающиеся на задней стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. Обычно язва пенетрирует в поджелудочную железу, печеночно-двенадцатиперстную связку, печеночно-желудочную связку, малый сальник и в печень.

При пенетрирующей язве общее состояние больного более тяжелое. Выявляются клинические признаки, свойственные перивисцериту и осумкованной перфорации: интенсивные, нередко постоянного характера боли и повышение температуры тела. На боли, свойственные язвенному процессу, наслаиваются болевые ощущения, характерные для органа, вовлеченного в патологический процесс. Нередко эти боли доминируют над язвенными болями. В анализе крови отмечается увеличение СОЭ, появляется лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом формулы.

При рентгенологическом исследовании определяется больших размеров язвенная ниша, состоящая из трех слоев — бария, жидкости и газа, вокруг которой обнаруживается инфильтрат. Обращает на себя внимание выраженная гиперсекреция желудка с нарушением его моторной функции.

Пенетрирующие язвы требуют хирургического лечения.

Перерождение язвы в рак (малигнизация). Перерождаются в рак обычно язвы желудка. Особенно неблагоприятны в этом плане язвы большой кривизны и препилорического отдела желудка. В литературе описываются лишь единичные случаи перерождения в рак дуоденальных язв.

Малигнизации подвержены каллезные язвы у больных старше 40 лет. Язва диаметром более 1,5 см должна рассматриваться как потенциально злокачественная.

Критерием перехода язвы в рак должна быть совокупность признаков, которые делают предположение о злокачественности процесса более вероятным. С.С.Юдин подчеркивал, что чем больше язва, чем глубже ниша, чем старше больной, чем ниже кислотность желудочного сока, тем более вероятна возможность перерождения такой язвы в рак. Важным указанием на возможность малигнизации язвы служит изменение характера болей, которое обычно заключается в исчезновении их периодичности и в появлении постоянных тупого характера болей. В некоторых случаях боли полностью исчезают. Неэффективность 4-6-недельного курса консервативной терапии должна вызвать подозрение на малигнизацию язвы.

Большую помощь в диагностике малигнизации язвы оказывает эндоскопическое исследование желудка. Обнаружение в желудке язвы неправильной, полигональной формы с неровными краями, имеющими ярко-красный цвет, в сочетании с бледным цветом прилежащей к язве слизистой оболочки, с неровным, бугристым дном заставляет думать о перерождении язвы в рак. Гистологическое исследование кусочка ткани, взятой из краев язвы при эндоскопическом исследовании, позволяет точно установить характер патоморфологических изменений в очаге поражения. Всякое подозрение на наличие малигнизирующейся язвы является показанием к радикальной операции.

Прободение язвы — одно из самых грозных осложнений язвенной болезни. По данным литературы, частота прободений среди всех больных язвенной болезнью колеблется от 3 до 30%. Чаще (в 55% случаев) прободение возникает у больных с язвой двенадцатиперстной кишки.

При перфоративной язве содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки через отверстие в стенке органа в 85% случаев вытекает в свободную брюшную полость, что способствует развитию перитонита и при несвоевременном лечении больного приводит к летальному исходу. В 6,5% наблюдений при перфорации стенки желудка или двенадцатиперстной кишки содержимое этих органов вытекает в осумкованные пространства брюшной полости (в сумку малого сальника, правый латеральный канал), а в 8,5% случаев перфоративное отверстие оказывается прикрытым соседним органом (чаще большим сальником), что предотвращает вытекание содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки в брюшную полость.

Диагноз прободения стенки желудка или двенадцатиперстной кишки основывается на клинических и рентгенологических данных. Все признаки прободной язвы Mondor (1937) разделил на две группы: главные симптомы — боль, напряжение мышц передней брюшной стенки, предшествующие желудочные расстройства и побочные симптомы, которые он делил на функциональные, физические и общие признаки.

Боль является первым признаком перфорации язвы. Для нее характерна внезапность появления и настолько выраженная интенсивность, что ее сравнивают с болью «от удара кинжалом». Боль вначале локализуется в эпигастральной области, а затем быстро распространяется по всему животу. Иногда боль иррадиирует в надключичную область или область лопатки (справа — если перфорационное отверстие располагается в пилородуоденальном отделе, слева — если оно находится в теле или своде желудка). Если перфорирует язва, расположенная на задней стенке желудка или двенадцатиперстной кишки, содержимое этих органов попадает в забрюшинную клетчатку или в сальниковую сумку и боль имеет меньшую интенсивность.

Напряжение мышц брюшной стенки является первым симптомом, обнаруживаемым при исследовании больного. Он определяется при пальпации брюшной стенки, а иногда и отчетливо виден. «Как правило, живот бывает плоским, сокращенным, нередко сморщенным и не участвует в дыхательных движениях» (Mondor). Напряжение мышц бывает настолько выраженным, что живот называют «деревянным» или «доскообразным».

Язвенный анамнез, как правило, удается выявить при расспросе больного. Однако в некоторых случаях никаких признаков желудочного заболевания из анамнеза установить не удается — «немые язвы». По данным литературы, «немые язвы» встречаются в 2-37% случаев (С.С.Юдин). Среди функциональных признаков Mondor выделяет: рвоту, задержку стула и газов, сильную жажду.

Рвота при прободной язве бывает ранней и поздней. Ранняя рвота наступает сразу после перфорации и носит рефлекторный характер. Поздняя рвота появляется в стадии перитонита вследствие пареза кишечника. Крайне редко при перфорации язвы наблюдается кровавая рвота. Задержка стула и газов часто совпадает с началом заболевания и наступает до развития перитонита. Однако иногда этот симптом отмечается только при наличии перитонита. Сильная жажда, по мнению многих авторов, является частым признаком перфорации язвы.

Физические признаки обнаруживаются при осмотре, пальпации, перкуссии и аускультации. Больные с прободной язвой, как правило, принимают вынужденное коленнолоктевое положение, избегают лишних движений, имеют страдальческое выражение лица, кожные покровы их бледны.

При пальпации живота определяется мышечная защита различной степени выраженности и гиперестезия кожи. В тех случаях, когда нет выраженной «доскообразной» брюшной стенки, всегда выявляется симптом Щеткина — Blumberg.

При перкуссии брюшной стенки удается определить наличие свободной жидкости и газа в брюшной полости. Большое значение имеет симптом исчезновения печеночной тупости, который встречается у 86% больных с прободной язвой.

Аускультативные симптомы для диагностики перфоративной язвы широкого распространения не получили. Ректальное исследование больного выявляет наличие болезненности передней стенки прямой кишки (симптом Kulenkampff), указывающее на раздражение брюшины малого таза (дугласова пространства). К общим симптомам относятся изменение состояния пульса, дыхания, температуры.

В клинической картине перфоративной язвы при попадании содержимого желудка или двенадцатипёрстной кишки в свободную брюшную полость в зависимости от времени, истекшего с момента прободения, различают три периода.

- Первый период (до 6 ч с момента пробуждения) характеризуется резкой выраженностью всех перечисленных выше признаков и определяется как первичный шок. Пульс чаще замедлен (раздражение блуждающего нерва артериальное давление несколько снижено, дыхание поверхностное, учащенное.

- Второй период (от 6 до 12 ч с момента пробуждения — период мнимого благополучия) проявляется постепенным сглаживанием симптомов заболевания, улучшением общего самочувствия больного, часто появлением эйфории. Это объясняется следствием паралича окончаний чувствительных нервов брюшины. Пульс учащен, брюшная стенка становится менее ригидной, дыхание более свободным. Экссудат, образовавшийся в брюшной полости, локализуется в правой подвздошной области, в полости малого таза. Боли смещаются в правую подвздошную область, что нередко является причиной диагностических ошибок (диагностируется острый аппендицит). На фоне кажущегося улучшения развивается перитонит.

- Третий период (после 12 ч после прободения — период ясной клинической картины разлитого перитонита)- Общее состояние больного резко ухудшается, черты лица заостряются, боль распространяется по всему животу, появляется неукротимая рвота, задержка стула и газов, язык становится сухим, живот вздутым, перистальтика кишечника отсутствует, пульс до 110-140 ударов в минуту, артериальное давление снижается, температура тела повышается до 38°.

При прикрытой перфорации стенки желудка или кишки (perforatio tecta), описанной впервые в 1912 г. А.Шницлером, содержимое органа в свободную брюшную) полость в большом количестве не поступает. Поэтому клиническая картина имеет два периода:

- первый, когда содержимое органа начинает поступать в брюшную полость, характеризуется типичной картиной перфорации язвы;

- второй, когда перфорационное отверстие прикрывается, проявляется быстрым стиханием клинических симптомов, что обусловлено прекращением поступления содержимого органа в свободную брюшную полость. При этом исчезают боли в животе, улучшается общее состояние больного, уменьшается напряжение мышц передней брюшной стенки. Однако пальпация эпигастральной области вызывает боль, здесь определяется симптом Щеткина — Blumberg, остается повышенной температура тела.

Прикрытая перфорация в 8,5-15% случаях может закончиться самостоятельным излечением. Однако чаще происходит разрушение защитного барьера и развивается разлитой перитонит.

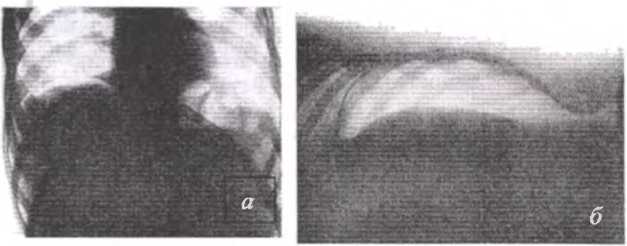

Рис. 33. Рентгенограммы при пневмоперитонеуме: а — газ пол правым куполом диафрагмы (положение больного стоя); б — газ между краем реберной дуги и печенью (положение больного лежа)

Диагностике перфорации стенки желудка или двенадцатиперстной кишки помогает обзорная рентгенография брюшной полости, которая выявляет наличие свободного газа в ней (рис.33). Этот газ при вертикальном положении больного скапливается в поддиафрагмальном пространстве в виде серповидной полоски. При наличии пневмоперитонеума и соответствующей клинической картине диагноз прободной язвы становится бесспорным. Однако отсутствие пневмоперитонеума не всегда говорит об отсутствии перфорации. Наличие свободного газа в брюшной полости при перфорации стенки желудка или двенадцатиперстной кишки встречается в 47-80% наблюдений (Н.Е.Дудко, С.С.Юдин).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Источник