Язва желудка наследственная болезнь

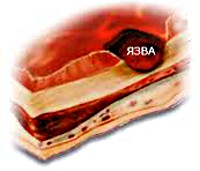

Язва желудка — это дефект слизистой, который имеет чёткую локализацию и очертания. Образуется проблема за счёт снижения защитных свойств клеток от воздействия соляной кислоты, пепсина и желчи. Развивается патология обычно незаметно, но затем может причинять сильную боль. Крайне опасной становится ситуация, когда отмечается появление сквозного отверстия в стенке желудка. Сегодня эта патология окутана немалым количеством домыслов и мифов, которые нередко приводят к затягиванию времени, ухудшению ситуации и дополнительным проблемам. АиФ.ru вместе с гастроэнтерологом МКНЦ, к. м. н. Натальей Бодуновой развенчивает мифы о такой патологии и рассказывает, что надо делать, чтобы справиться с неприятными симптомами.

Миф 1. Язва передаётся по наследству

Существует мнение, что если в ближайшем окружении родственников у кого-то была язвенная болезнь, то она обязательно проявится и у других. Опираются, как правило, в этом случае для доказательства данной теории на группу крови и резус-фактор: показатели, являющиеся явно наследственными. Да, считается, что существует генетически обусловленная предрасположенность к развитию язвенной болезни желудка, но это не «гарантирует» обязательного развития заболевания у всех родственников. Огромное значение имеют и факторы внешней среды: такие, как стрессы, курение, алкоголь, постоянный приём некоторых лекарственных препаратов. Немаловажную роль играет и Helicobacter pylori: бактерия, живущая у некоторых людей на слизистой желудка.

Миф 2. Язва заразна

Есть достаточно устойчивое мнение, что язвой можно заразиться от другого. Возможно, это связано с тем, что люди слышат о возбудителе проблемы: бактерии Helicobacter pylori. Ведь для многих есть устойчивая связь: бактерии могут мигрировать при бытовом контакте. Но они лишь повышают вероятность развития этого заболевания, а не являются открытым источником заражения.

Миф 3. Язва появляется на фоне отказа от супов в пользу бутербродов

Про пользу супа слышат все дети с самого детства. Отсюда и появление мифа о том, что, если питаться бутербродами, можно заработать язву. Ведь жидкой пищи, которая считается такой полезной для желудка, не будет. На самом деле, даже если человек будет каждый день обедать без супов, это не станет причиной болезни. Если желудок здоров, он отлично справится с такой едой и получит всё необходимое для выработки энергии и обеспечения тела ею. Проблема в данном случае может быть связана с тем, что если регулярно питаться острой, жирной, копчёной пищей, то пищеварительной системе придётся увеличивать выработку ферментов, а они являются факторами агрессии и «провокаторами» в развитии язвенной болезни при наличии предрасполагающих факторов. Так и появляются дефекты в слизистой оболочке. Питаться надо правильно, сбалансированно. Бутерброды никто не запрещает, но не нужно есть их регулярно.

Миф 4. За гастритом следует язва

Для многих диагноз «гастрит» сродни приговору. Им кажется, что следующим шагом будет уже язва. На самом деле язвенная болезнь желудка — это самостоятельное заболевание, которое может быть как вместе с гастритом, так и без него.

Миф 5. Язва отлично лечится содой

Народная медицина распространена в России. Такими средствами предпочитают лечить буквально всё. Однако предложение бороться с язвой при помощи соды крайне странное. Сода, являющаяся щёлочью, — это не менее агрессивный фактор, чем соляная кислота.

Смотрите также:

- О чем говорит «немая» язва желудка? Полезные советы от гастроэнтерологов →

- Болит горло? Першение и насморк могут вызвать гастрит, язва иизжога →

- Язва. Найти и обезвредить →

Оставить

комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Источник

Язвенная болезнь — полигенно наследуемое хроническое заболевание, протекающее с образованием язв в желудке или двенадцатиперстной кишке с возможным прогрессированием и развитием осложнений.

В структуре болезней желудочно-кишечного тракта язвенная болезнь встречается у 1,7% людей. В структуре язвенной болезни значительно превалирует язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, на долю которой приходится около 81% всех случаев заболевания. Язвенная болезнь желудка составляет всего лишь 13% всех случаев язвенной болезни. Сочетание язвы двенадцатиперстной кишки и желудка встречается в 6% случаев язвенной болезни.

Заболеванию подвержены преимущественно дети в возрасте от 7 до 14 лет. До начала полового созревания мальчики и девочки болеют одинаково часто. С началом полового созревания частота и тяжесть заболеваний у мальчиков возрастают, а у девочек язвенная болезнь встречается реже и имеет благоприятное течение. Это связывают с защитной ролью женских половых гормонов, стимулирующих восстановление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки после воздействия повреждающих факторов.

Важнейшим фактором развития язвенной болезни двенадцатиперстной кишки считают наследственную предрасположенность. Показатель семейной отягощенности при язвенной болезни у детей составляет 60—80%, а повышение агрессивных свойств желудочного сока у одного из родителей больного ребенка выявляют практически в 100% случаев.

Предрасполагающими к развитию язвенной болезни у детей факторами являются: инфицирование желудочно-кишечного тракта хеликобактером пилори. При язвенной болезни хеликобактер пилори в слизистой оболочке желудка обнаруживается в 86—88% и в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки в 96% случаев. Также спровоцировать развитие язвенной болезни может ранний перевод на искусственное вскармливание, погрешности в диете (употребление в пищу большого количества жирной, жареной, острой, соленой пищи, а также специй и экстрактивных веществ). Неблагоприятное влияние также оказывает длительный прием некоторых лекарственных

средств (аспирин, гормоны, цитостатики и др.). Немаловажное значение в развитии язвенной болезни отводится особенностям семейного уклада, таким как семейные особенности питания. Малая подвижность или чрезмерные физические перегрузки также способны привести к развитию заболевания. Очаги хронической инфекции (кариозные зубы, аденоиды, хронический тонзиллит), кишечные паразитозы, нервно-психические перегрузки, курение и токсикомания, а также пищевая аллергия также имеют место при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, так как оказывают повреждающее воздействие на желудочно-кишечный тракт.

Проявления язвенной болезни характеризуются прежде всего типичным болевым синдромом, который был описан впервые в начале века Мойниганом. Боли возникают натощак либо спустя 1,5—2 ч после приема пищи, нередко в ночное время. Болевой синдром характеризуется тем, что боли являются упорными приступообразными, режущими, колющими. Болевое ощущение может передаваться в спину, правое плечо и лопатку. В большинстве случаев оно локализовано над пупком и справа от средней линии тела. Боли проходят после еды, приема антацидов или спазмолитических препаратов. Для язвенной болезни, так же как и для хронического гастродуоденита, характерны сезонные обострения (в осенне-весенний период). Характерны также нарушения пищеварительной функции желудочно-кишечного тракта, что проявляется рвотой на высоте болей без предшествующей тошноты, изжогой, отрыжкой. При этом аппетит обычно сохранен, даже повышен. Отмечается повышенная склонность к запорам.

Нередко выявляются признаки нарушения функции вегетативной нервной системы, что проявляется повышенной утомляемостью, потливостью, эмоциональной лабильностью, снижением артериального давления, урежением сердцебиения.

При осмотре врач может определить признаки гиповитаминоза (что свидетельствует о нарушенном всасывании витаминов в желудочно-кишечном тракте), обложенность языка белым налетом, иногда в глаза бросается пониженная упитанность. При ощупывании живота определяется болезненность в характерных для этого заболевания зонах.

Классическое течение язвенной болезни наблюдается менее чем у 50% людей с данным заболеванием. У большей части лиц болевой синдром атипичен. У 15% людей при язвенной болезни вообще отсутствуют какие-либо проявления этого недуга, у 3% заболевание впервые проявляется осложнениями (к примеру, кровотечением).

Дополнительными методами обследования при язвенной болезни являются ФГДС, рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. При проведении этихмероприятий уточняют место расположения язвы, определяют стадию заболевания и характер нарушений.

Тяжесть течения язвенной болезни определяется сроками заживления язв, наличием или отсутствием осложнений, длительностью периода благополучия (когда отсутствуют все проявления болезни) и частотой обострений. Легкое течение заболевания характеризуется заживлением язвы в срок до 1 месяца, период благополучия продолжается более 1 года. При средней тяжести язвенной болезни заживление язвенного дефекта продолжается более 1 месяца, а период благополучия продолжается менее 1 года. Тяжелое течение характеризуется наличием осложнений, частыми обострениями (более 2 обострений в год), сочетанными и множественными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, а также длительными сроками их заживления.

Для оценки агрессивных свойств желудочного секрета проводятся желудочное зондирование, рН-метрия. Для оценки двигательной функции желудка применяют ультразвуковое, электрогастрографическое или рентгенологическое исследование. Важное значение имеет выявление инфицирования хеликобактером пилори.

Лечение язвенной болезни является комплексным, включает режим, диету, медикаментозное и немедикаментозное лечение, а также предупреждение обострений и развития осложнений.

Постельный режим необходим только на период интенсивных болей.

Диету строят на принципах механического, химического, термического щажения слизистой оболочки желудка. Из пищи исключают острые приправы, ограничивают потребление поваренной соли и продуктов, богатых холестерином. Пищу необходимо принимать 4—5 раз в день. В острой фазе заболевания используют лечебные диеты.

Медикаментозное лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки назначается исключительно лечащим врачом. При этом используются средства, снижающие агрессивные свойства желудочного сока. К таким препаратам относятся альмагель, фосфолюгель, маалокс, мегалак, викаир, викалин. Принимают через 1,5—2 ч после еды и перед сном на протяжении 2—3 недель. Также могут быть использованы препараты пиренцепин или гастроцепин, риабал, фамотидин, омепразол, лосек, омез. Для улучшения двигательной функции желудочно-кишечного тракта применяются папаверин, но-шпа. Данные препараты применяются эпизодически при болях, обусловленных спазмом кишечника. Кроме того, с этой же целью (улучшение двигательной функции) могут быть использованы церукал или мотилиум. Указанные препараты принимаются до еды и на ночь в течение 10—14 дней. Хороший эффект дают лекарственные средства, повышающие защитные свойства слизистой оболочки: карбеноксолон, сукральфат, денол. Антибактериальные средства применяют для избавления организма от хеликобактера пилори, что играет немаловажную роль в лечении язвенной болезни. Продолжительность антибактериальной терапии составляет 7 дней.

При отсутствии признаков рубцевания язвы при контрольном проведении ФГДС, которую проводят спустя 2—3 недели после начала лечения, применяют эндоскопические методы воздействия на язву (лазеротерапия, заклеивание медицинским клеем, орошение специальными лекарственными препаратами).

При сочетании язвенной болезни желудка и (или) двенадцатиперстной кишки с явлениями вегетоневроза (невроз вследствие нарушения функции вегетативного отдела нервной системы) назначают транквилизаторы, седативные (успокаивающие) травы, хороший эффект дает прием такого препарата, как сульпирид (эглонил).

Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и (или) двенадцатиперстной кишки проводится при нарушении целостности стенки желудка и (или) двенадцатиперстной кишки (перфорация), переходе язвенного дефекта (пенетрации), не поддающегося медикаментозным методам лечения, на рядом расположенные органы. Также операция необходима в случае непрекращающегося массивного кровотечения из язвы, при формировании рубцового сужения перехода желудка в двенадцатиперстную кишку (пилородуоденальный стеноз).

Основой профилактики возникновения обострений язвенной болезни желудка и (или) двенадцатиперстной кишки является ликвидация (эрадикация) из желудочно-кишечного тракта хеликобактера пилори. Мероприятия по ликвидации этого микроорганизма должны проводиться при первом выявлении язвенного дефекта. При неудаче первой попытки эрадикации ее повторяют не ранее чем через 4 месяца после первого лечения. При удачном лечении с целью ликвидации хеликобактера пилори обострения язвенной болезни желудка и (или) двенадцатиперстной кишки наблюдаются лишь в 5% случаев.

Профилактика язвенной болезни желудка и (или) двенадцатиперстной кишки, наряду с исключением внешних факторов ее формирования, предполагает своевременное выявление и лечение предъязвенного состояния. Это понятие впервые предложено А. В. Новиком и В. М. Успенским. Наличие у человека наследственно обусловленных особенностей желудка и двенадцатиперстной кишки, способных при определенных условиях трансформироваться в язвенную болезнь, рассматривают как предъязвенное состояние. Установлены критерии, при совокупности которых формирование язвенной болезни желудка и (или) двенадцатиперстной кишки весьма вероятно. К таким критериям относятся: отягощенная наследственность по язвенной болезни (особенно случаи этого заболевания) среди родственников 1-й степени родства (мать, отец, братья, сестры), повышенная кислотность желудочного сока, характерные изменения в моче и соке двенадцатиперстной кишки, что можно определить только в лаборатории. Немаловажное значение имеет также принадлежность к I группе крови, а также признаки нарушения функции вегетативного отдела нервной системы. Поскольку реализация наследственной предрасположенности к язвенной болезни желудка и (или) двенадцатиперстной кишки происходит через гастродуоденит, протекающий при инфицировании желудочно-кишечного тракта хеликобактером пилори, то такой тип гастродуоденита также считается важным критерием предъязвенного состояния. Предьязвенное состояние требует тех же методов обследования, лечения и диспансерного наблюдения, что и язвенная болезнь желудка и (или) двенадцатиперстной кишки.

Диспансерное наблюдение за людьми, страдающими язвенной болезнью, осуществляется пожизненно. В первый год после обострения заболевания оно осуществляется 4 раза в год, со второго года — 2 раза в год. Основным методом наблюдения, кроме опроса и осмотра, является эндоскопическое исследование состояния желудочно-кишечного тракта (ФГДС), при котором определяют состояние язвенного дефекта и оценивают эффективность проводимого лечения.

Обновлено: 2019-07-09 23:44:15

Источник

Язвенная болезнь желудка – это хроническая полиэтиологическая патология, протекающая с формированием язвенных повреждений в желудке, склонностью к прогрессированию и формированию осложнений. К основным клиническим признакам язвенной болезни относят боль в области желудка и диспепсические явления. Стандартом диагностики является проведение эндоскопического исследования с биопсией патологических участков, рентгенографии желудка, выявление H. pylori. Лечение комплексное: дието- и физиотерапия, эрадикация хеликобактерной инфекции, оперативная коррекция осложнений заболевания.

Общие сведения

Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) – циклично рецидивирующая хроническая болезнь, характерным признаком которой служит изъязвление стенки желудка. ЯБЖ является наиболее распространенной патологией желудочно-кишечного тракта: по разным данным, в мире этим недугом страдают от 5 до 15% населения, причем среди жителей городов патология встречается в пять раз чаще. Многие специалисты в области гастроэнтерологии объединяют понятия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, что является не совсем корректным – изъязвления в 12-перстной кишке диагностируют в 10-15 раз чаще, чем язвы в желудке. Тем не менее, ЯБЖ требует тщательного изучения и разработки современных методов диагностики и лечения, так как это заболевание может приводить к развитию летальных осложнений.

Около 80% случаев первичного выявления язвы желудка приходится на трудоспособный возраст (до 40 лет). У детей и подростков язвенную болезнь желудка диагностируют крайне редко. Среди взрослого населения отмечается преобладание мужчин (женщины болеют ЯБЖ в 3-10 раз реже); но в пожилом возрасте половые различия заболеваемости сглаживаются. У женщин заболевание протекает легче, в большинстве случаев бессимптомно, редко осложняется кровотечениями и прободением.

Язвенная болезнь желудка занимает второе место среди причин инвалидизации населения (после сердечно-сосудистой патологии). Несмотря на длительный период изучения данной нозологии (более столетия), до сих пор не найдены терапевтические методы воздействия, способные остановить прогрессирование болезни и полностью излечить пациента. Заболеваемость ЯБЖ во всем мире непрерывно растет, требуя внимания терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов.

Язвенная болезнь желудка

Причины

Заболевание является полиэтиологичным. По степени значимости выделяют несколько групп причин.

- Основным этиологическим фактором формирования язвенной болезни желудка служит инфицирование H.pylori – более чем у 80% пациентов выявляются положительные тесты на хеликобактерную инфекцию. У 40% больных язвенной болезнью желудка, инфицированных бактерией хеликобактер, анамнестические данные указывают на семейную предрасположенность к этому заболеванию.

- Второй по значимости причиной формирования язвенной болезни желудка считают прием нестероидных противовоспалительных медикаментов.

- К более редким этиологическим факторам данной патологии причисляют синдром Золлингера-Эллисона, ВИЧ-инфицирование, заболевания соединительной ткани, цирроз печени, болезни сердца и легких, поражение почек, воздействие стрессорных факторов, которые приводят к формированию симптоматических язв.

Патогенез

Основное значение для формирования язвенной болезни желудка имеет нарушение баланса между защитными механизмами слизистой оболочки и воздействием агрессивных эндогенных факторов (концентрированная соляная кислота, пепсин, желчные кислоты) на фоне расстройства эвакуаторной функции ЖКТ (гипокинезия желудка, дуодено-гастральный рефлюкс и т. д.). Угнетение защиты и замедление восстановления слизистой оболочки возможно на фоне атрофического гастрита, при хроническом течении хеликобактерной инфекции, ишемии тканей желудка на фоне коллагенозов, длительном приеме НПВС (происходит замедление синтеза простагландинов, что приводит к снижению продукции слизи).

Морфологическая картина при язвенной болезни желудка претерпевает ряд изменений. Первичным субстратом возникновения язвы является эрозия – поверхностное повреждение эпителия желудка, формирующееся на фоне некроза слизистой оболочки. Эрозии обычно выявляют на малой кривизне и в пилорическом отделе желудка, дефекты эти редко бывают единичными. Размеры эрозий могут колебаться от 2 миллиметров до нескольких сантиметров. Визуально эрозия представляет собой дефект слизистой, не отличающийся по виду от окружающих тканей, дно которого покрыто фибрином. Полная эпителизация эрозии при благоприятном течении эрозивного гастрита происходит в течение 3 суток без формирования рубцовой ткани. При неблагоприятном исходе эрозии трансформируются в острую язву желудка.

Острая язва образуется при распространении патологического процесса вглубь слизистой оболочки (дальше ее мышечной пластинки). Язвы обычно единичны, приобретают округлую форму, на срезе имеют вид пирамиды. По внешнему виду края язвы также не отличаются от окружающих тканей, дно покрыто фибриновыми наложениями. Черная окраска дна язвы возможна при повреждении сосуда и образовании гематина (химическое вещество, образующееся при окислении гемоглобина из разрушенных эритроцитов). Благоприятный исход острой язвы заключается в рубцевании в течение двух недель, неблагоприятный знаменуется переходом процесса в хроническую форму.

Прогрессирование и усиление воспалительных процессов в области язвенного дефекта приводит к повышенному образованию рубцовой ткани. Из-за этого дно и края хронической язвы становятся плотными, по цвету отличаются от окружающих здоровых тканей. Хроническая язва имеет склонность к увеличению и углублению в период обострения, во время ремиссии она уменьшается в размерах.

Классификация

До сегодняшнего дня ученые и клиницисты всего мира не смогли достигнуть согласия в классификации язвенных дефектов желудка. Отечественные специалисты систематизируют данную патологию по следующим признакам:

- причинный фактор – ассоциированная или не связанная с H. pylori ЯБЖ, симптоматические язвы;

- локализация – язва кардии, антрального отдела или тела желудка, пилоруса; большой либо малой кривизны, передней, задней стенки желудка;

- количество дефектов – одиночная язва либо множественные изъязвления;

- размеры дефекта – малая язва (до 5 мм), средняя (до 20 мм), большая (до 30 мм), гигантская (более 30 мм);

- стадия заболевания – обострение, ремиссия, рубцевание (красный либо белый рубец), рубцовая деформация желудка;

- течение заболевания – острое (диагноз язвенная болезнь желудка установлен впервые), хроническое (отмечаются периодические обострения и ремиссии);

- осложнения – желудочное кровотечение, прободная язва желудка, пенетрация, рубцово-язвенный стеноз желудка.

Симптомы язвенной болезни желудка

Клиническое течение язвенной болезни желудка характеризуется периодами ремиссии и обострения. Обострению ЯБЖ свойственно появление и нарастание боли в эпигастральной области и под мечевидным отростком грудины. При язве тела желудка боль локализуется слева от центральной линии тела; при наличии изъязвления пилорического отдела – справа. Возможна иррадиация боли в левую половину груди, лопатку, поясницу, позвоночник.

Для язвенной болезни желудка характерно возникновение болевого синдрома непосредственно после еды с нарастанием интенсивности в течение 30-60 минут после приема пищи; язва пилоруса может приводить к развитию ночных, голодных и поздних болей (через 3-4 часа после еды). Болевой синдром купируется прикладыванием грелки к области желудка, приемом антацидов, спазмолитиков, ингибиторов протонной помпы, блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов.

Помимо болевого синдрома, ЯБЖ присущи обложенность языка, неприятный запах изо рта, диспепсические явления – тошнота, рвота, изжога, повышенный метеоризм, неустойчивость стула. Рвота преимущественно возникает на высоте боли в желудке, приносит облегчение. Некоторые пациенты склонны вызывать рвоту для улучшения своего состояния, что приводит к прогрессированию заболевания и появлению осложнений.

Атипичные формы язвенной болезни желудка могут проявляться болями в правой подвздошной области (по типу аппендикулярных), в области сердца (кардиальный тип), поясницы (радикулитная боль). В исключительных случаях болевой синдром при ЯБЖ может вообще отсутствовать, тогда первым признаком болезни становится кровотечение, перфорация либо рубцовый стеноз желудка, по причине которых пациент и обращается за медицинской помощью.

Диагностика

При подозрении на язву желудка проводится стандартный комплекс диагностических мероприятий (инструментальных, лабораторных). Он направлен на визуализацию язвенного дефекта, определение причины болезни и исключение осложнений.

- Эзофагогастродуоденоскопия. Является золотым стандартом диагностики язвенной болезни желудка. ЭГДС позволяет визуализировать язвенный дефект у 95% пациентов, определить стадию заболевания (острая либо хроническая язва). Эндоскопическое исследование дает возможность своевременно выявить осложнения язвенной болезни желудка (кровотечение, рубцовый стеноз), провести эндоскопическую биопсию, хирургический гемостаз.

- Гастрография. Рентгенография желудка первостепенное значение приобретает в диагностике рубцовых осложнений и пенетрации язвы в рядом расположенные органы и ткани. При невозможности проведения эндоскопической визуализации рентгенография позволяет верифицировать язву желудка в 70% случаев. Для более точного результата рекомендуется использование двойного контрастирования – при этом дефект виден в виде ниши либо стойкого контрастного пятна на стенке желудка, к которому сходятся складки слизистой оболочки.

- Диагностика хеликобактерной инфекции. Учитывая огромную роль хеликобактерного инфицирования в развитии ЯБЖ, всем пациентам с данной патологией проводят обязательные тесты на выявление H. pylori (ИФА, ПЦР диагностика, дыхательный тест, исследование биоптатов и др.).

Вспомогательное значение при язвенной болезни желудка имеют:

- УЗИ ОБП (выявляет сопутствующую патологию печени, панкреас),

- электрогастрография и антродуоденальная манометрия (дает возможность оценки двигательной активности желудка и его эвакуаторной способности),

- внутрижелудочная pH-метрия (обнаруживает агрессивные факторы повреждения),

- анализ кала на скрытую кровь (проводится при подозрении на желудочное кровотечение).

Если пациент поступил в стационар с клинической картиной «острого живота», может потребоваться диагностическая лапароскопия для исключения перфорации желудка. Язвенную болезнь желудка надлежит дифференцировать с симптоматическими язвами (особенно лекарственными), синдромом Золлингера-Эллисона, гиперпаратиреозом, раком желудка.

Лечение язвенной болезни желудка

Консервативное лечение

К основным целям терапии при ЯБЖ относят репарацию язвенного дефекта, предупреждение осложнений заболевания, достижение длительной ремиссии. Лечение язвенной болезни желудка включает в себя немедикаментозные и медикаментозные воздействия, оперативные методы.

- Немедикаментозное лечение ЯБЖ подразумевает под собой соблюдение диеты, назначение физиотерапевтических процедур (тепла, парафинотерапии, озокерита, электрофореза и микроволновых воздействий), также рекомендуется избегать стрессов, вести здоровый образ жизни.

- Медикаментозное лечение должно быть комплексным, влиять на все звенья патогенеза ЯБЖ. Антихеликобактерная терапия требует назначения нескольких препаратов для эрадикации H. pylori, так как использование моносхем показало свою неэффективность. Лечащий врач в индивидуальном порядке подбирает комбинацию следующих препаратов: ингибиторы протонной помпы, антибиотики (кларитромицин, метронидазол, амоксициллин, фуразолидон, левофлоксацин и др.), препараты висмута.

Хирургическое лечение

При своевременном обращении за медицинской помощью и проведении полной схемы антихеликобактерного лечения риск осложнений язвенной болезни желудка сводится к минимуму. Экстренное хирургическое лечение ЯБЖ (гемостаз путем клипирования либо прошивания кровоточащего сосуда, ушивание язвы) обычно требуется только пациентам с осложненным течением патологии: перфорацией либо пенетрацией язвы, кровотечением из язвы, малигнизацией, формированием рубцовых изменений желудка. У пожилых пациентов, при наличии в анамнезе указаний на осложнения ЯБЖ в прошлом, специалисты рекомендуют сократить сроки консервативного лечения до одного-полутора месяцев.

Абсолютные показания к хирургическому вмешательству:

- прободение и малигнизация язвы,

- массивное кровотечение,

- рубцовые изменения желудка с нарушением его функции,

- язва гастроэнтероанастомоза.

К условно абсолютным показаниям причисляют:

- пенетрацию язвы,

- гигантские каллезные язвы,

- рецидивирующие желудочные кровотечения на фоне осуществляемой консервативной терапии,

- отсутствие репарации язвы после ее ушивания.

Относительное показание – это отсутствие явного эффекта от медикаментозной терапии на протяжении 2-3 лет. На протяжении десятилетий хирургами обсуждается эффективность и безопасность различных видов оперативного вмешательства при язвенной болезни желудка. На сегодняшний день наиболее эффективными признаны резекция желудка, гастроэнтеростомия, различные виды ваготомий. Иссечение и ушивание язвы желудка применяется лишь в крайних случаях.

Прогноз и профилактика

Прогноз при язвенной болезни желудка во многом зависит от своевременности обращения за медицинской помощью и эффективности антихеликобактерной терапии. ЯБЖ осложняется желудочным кровотечением у каждого пятого пациента, от 5 до 15% больных переносят перфорацию либо пенетрацию язвы, у 2% развивается рубцовый стеноз желудка. У детей частота осложнений язвенной болезни желудка ниже – не более 4%. Вероятность развития рака желудка у пациентов с ЯБЖ в 3-6 раза больше, чем среди людей, не страдающих этой патологией.

Первичная профилактика язвенной болезни желудка включает в себя предупреждение заражения хеликобактерной инфекцией, исключение факторов риска развития данной патологии (курение, стесненные условия проживания, низкий уровень жизни). Вторичная профилактика направлена на предупреждение рецидивов и включает в себя соблюдение диеты, исключение стрессов, назначение антихеликобактерной схемы препаратов при появлении первых симптомов ЯБЖ. Пациенты с язвенной болезнью желудка требуют пожизненного наблюдения, эндоскопического исследования с обязательным проведением тестов на H. pylori один раз в полугодие.

Источник