Эндогенная интоксикация при панкреатите

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

С общей точки зрения понятие «эндогенная интоксикация» (эндотоксикоз) обозначает патологическое состояние (синдром), развивающееся при различных заболеваниях вследствие накопления в организме различных токсикантов эндогенного происхождения при недостаточности функции системы естественной биологической детоксикации.

Таким образом, развитие эндогенной интоксикации (токсикокинетика) и его клинические проявления (токсикодинамика) подчиняются общим законам токсического действия, рассмотренным выше.

Результаты научных исследований, проведенных в течение последних 10-15 лет, позволили сформировать понятие о биохимическом субстрате эндогенной интоксикации, в качестве которого чаще всего выступает ряд веществ среднемолекулярной массы. Клинически синдром впервые описал Л Бабб (1971) у больных с ХПН при выраженном нейротоксическом синдроме. В его состав входят продукты конечного обмена, промежуточного и измененного метаболизма, причем уровень их содержания в крови коррелирует с тяжестью состояния больных, степенью выраженности клинических и лабораторных проявлений интоксикации, а также летальностью.

В общем пуле веществ со среднемолекулярной массой в первую очередь следует выделять олигопептиды с молекулярной массой до 10 кД, среди которых различают регуляторные и нерегуляторные пептиды.

Регуляторные пептиды – гормоны, играющие важную роль в процессе жиз-недеятельности, обеспечении гомеосгаза и патогенезе различных заболеваний, например, нейротензины, нейрокинины, эндорфины, вазоактивный интестинальный пептид, соматостатин и другие, обеспечивающие анализ влияния внешней среды на организм.

Нерегуляторные пептиды – биологически активные вещества, поступившие извне токсины (бактериальные, ожоговые, кишечные и др) или образовавшиеся внутри организма в результате аутолиза, ишемии или гипоксии органов, интенсивного протеолиза продуктов разных метаболических процессов, причём наиболее обширную группу постоянно идентифицируемых пептидов составляют фрагменты коллагена, фибриногена и других белков плазмы крови, выделяемые с мочой при самых различных заболеваниях и синдромах ожогах, почечной и печёночной недостаточности, травмах со сдавлением тканей, инфекциях (особенно при сепсисе), панкреатите, онкологических и аутоиммунных заболеваниях и др.

Кроме того, существует также большая группа небелковых среднемолекулярных и низкомолекулярных веществ – метаболитов, катаболических и анаболических, биологическая активность которых весьма разнообразна от участия в работе гомеостаза до альтерирующего действия в токсических концентрациях. К ним относят, например, мочевину, креатинин, холестерин, билирубин и др.

Отдельные компоненты пула средних молекул:

- обладают нейротоксическим действием,

- вызывают вторичную иммунодепрессию,

- дают ингибирующий эффект на эритропоэз, биосинтез белка и нуклеотидов, тканевое дыхание, повышают проницаемость мембран, усиливают переокис- ление липидов,

- оказывают цитотоксическое действие,

- нарушают натрий-калиевый баланс, микроциркуляцию крови, лимфы и др.

Очевидно, что основной патологический процесс эндотоксикоза развертывается на клеточном и молекулярном уровне и связан с изменением свойств клеточных мембран, что приводит к нарушению внутриклеточного гомеостаза.

По указанным выше данным основная причина развития синдрома эндотоксикоза при критических состояниях – накопление пула среднемолекулярных соединений, обладающих различной биологической активностью, в результате патологической белковой деградации из-за усиления протеолиза и других деструктивных влияний, направленных на экстренное снабжение организма определённым набором аминокислот, необходимых в экстремальных состояниях для обеспечения гормоно- и ферментообразования, регенерации белков, кроветворения и прочих физиологических функций. При образовании этих среднемолекулярных соединений образуется своеобразный «порочный круг», при котором увеличение концентрации в крови и потребления этих веществ влечет за собой их дальнейшую продукцию патологического характера. Поэтому основной целью лечебных деток- сикационных мероприятий считают гемокоррекцию, направленную на снижение концентрации в крови наиболее биологически активных среднемолекулярных соединений или их обезвреживание.

В клинической токсикологии понятие эндотоксикоза длительное время ассоциировали, в основном, с токсическим поражением печени и почек как важных составных частей системы естественной детоксикации организма. При этом клинические и лабораторные признаки эндотоксикоза обнаруживали в соматогенной стадии отравлений гепато- и нефротоксическими веществами через 3-4 дня после начала заболевания при формировании печёночно-почечной недостаточности. Однако эндотоксикоз развивается и в токсикогенной стадии острого отравления веществами нейро- и психотропного действия вскоре после химической травмы без заметных нарушений функции печени и почек.

Уже при поступлении в стационар у 80% тяжелых и среднетяжёлых больных (коматозное состояние) обнаруживают повышение уровня в крови «средних молекул» на 23-83% от нормы. Одновременно отмечают значительное возрастание агрегационной активности эритроцитов, тромбоцитов и СОЭ (соответственно на 40,8,80 и 65%). При этом определяют критические концентрации указанных выше токсикантов в крови, что свидетельствует о большой интенсивности химической травмы организма, а наиболее информативные маркеры токсичности крови – уровень в ней «средних молекул» и степень повышения лейкоцитарного индекса интоксикации и индекса сдвига нейтрофилов.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Лечение эндогенной интоксикации

В течение многих веков основным направлением в лечении отравлений было использование антидотов, начатое ещё в начале новой эры (Авиценна, ок 1000 г. н. э.), что в большинстве случаев не дало ожидаемых клинических результатов при дальнейшей экспертной оценке их практического применения Еще в 60-х годах XX в, по мере накопления клинического опыта работы первых специализированных токсикологических отделений, было прекращено использование антидотов – аналептиков при отравлениях снотворными и наркотическими средствами в связи с их низкой эффективностью и опасностью осложнений. Позже, к концу века, стало ясно, что вообще реализации клинического эффекта фармакотерапии при острых отравлениях препятствуют токсикогенная блокада многих лекарственных рецепторов и развитие гипоксии, что приводит к отсутствию или извращению ожидаемых результатов. Вторым историческим направлением в лечении токсикозов было использование способов стимуляции естественной детоксикации организма в виде так называемых галеновых препаратов (Гален, ок 200 г. н. э.), находившихся издревле в любой аптеке в качестве рвотных, слабительных и диуретических средств растительного происхождения, названных «Алексифармикой».

В дальнейшем, по мере развития общей клинической токсикологии и реаниматологии, позволяющей эффективно поддерживать основные функции жизнедеятельности организма, в том числе и детоксикационную, появилась возможность значительной стимуляции последней, которая по предложению академика Ю. М. Лопухина (1989) получила название «эфферентная терапия» и стала вскоре основным направлением в лечении отравлений.

К третьему направлению, целью которого было снижение концентрации токсикантов непосредственно в крови, относится кровопускание, применяемое, по-видимому, уже в Древнем Египте, и разработанная позже операция частичного замещения крови больного кровью донора О. С. Глозман (1963). Эта идея нашла дальнейшее решение в виде моделирования различных аппаратов для экстракорпорального очищения крови, первыми из которых были «искусственная почка» (60-е годы) и аппарат для гемосорбции (70-е годы).

- Учитывая указанные выше традиционно сложившиеся направления в лечении острых токсикозов, Е. А. Лужниковым (1977) была предложена клиническая классификация современных методов детоксикации, широко используемая в настоящее время в медицинской науке и практике. Согласно этой классификации в первую отдельную группу (А) выделяют методы стимуляции естественных процессов детоксикации выведения, биотрансформации, транспорта и связывания токсикантов.

- Во второй отдельной группе (В) представлены все методы искусственной физико-химической детоксикации, названные так в связи с искусственно созданным экстракорпоральным (часто аппаратным) дополнительным каналом выведения токсикантов, призванным разгрузить естественную систему детоксикации и даже временно заменить её.

- В третьей отдельной группе (С) собраны все фармакологические препараты для специфической (антидотной) терапии отравлений, которые по указанной выше причине занимают скромное место в арсенале детоксикационных средств и применяются в основном на догоспитальном этапе.

Помимо методов активной детоксикации, которые имеют характер этиологического лечения и поэтому наиболее эффективны в самой ранней фазе токсикогенной стадии отравлений (токсикокинетическая коррекция), при осложненной форме заболевания, по мере нарастания его тяжести, возрастает роль симптоматической терапии, обычно имеющей реанимационное содержание, что позволяет сохранить определённый минимум функций жизненно важных органов для обеспечения возможности проведения детоксикационных мероприятий (токсикодинамическая коррекция). Чаще всего основными видами осложнений становятся известные патологические синдромы токсический шок, ОДН, токсико-гипоксическая энцефалопатия, кардиомиопатия и эндотоксикоз.

При эндогенной интоксикации главное внимание уделяют лечению основного заболевания, вызвавшего развитие этого синдрома (отравление, ожоги, гепато- и нефропатии, панкреатит и др.), однако методы эфферентной детоксикационной терапии всегда занимают значительное место в комплексе лечебных мероприятий, особенно гемосорбция, диализ и ГФ, плазмаферез.

В клинической токсикологии раннее применение эфферентной терапии способствует заметному уменьшению выраженности эндогенной интоксикации и предупреждению полиорганных поражений.

При острых отравлениях синдром эндогенной интоксикации отчетливо проявляется только в соматогенной фазе заболевания вследствие химических ожогов пищеварительного тракта, развития почечно-печёночной недостаточности и токсико-гипоксической энцефалопатии.

В токсикогенной фазе явления эндогенной интоксикации спонтанно купируются во время проведения эфферентной детоксикационной терапии, направленной на выведение из организма основных экзотоксикантов, вызвавших острое отравление.

Источник

Поджелудочная железа исполняет роль регулятора множества функций организма, вырабатывает важнейшие ферменты, участвующие в процессах пищеварения. Малейшие сбои в ее работе приводят к тяжелым последствиям, потому она требует бережного отношения к себе и незамедлительного начала лечения при первых же симптомах.

Знания симптомов панкреатита помогут в оперативности лечения

Зная главнейшие признаки заболевания, легко избежать его развития, благодаря оперативности обследования и начала лечения, а также устранения причин, его порождающих.

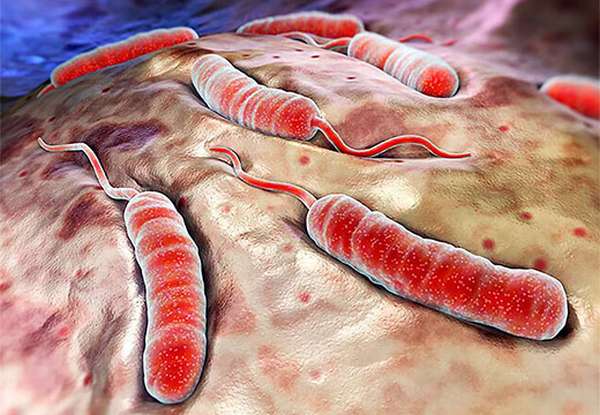

Самым распространенным заболеванием поджелудочной железы является панкреатит. Он вызывает воспаление органа, за которым следует отказ функционирования поджелудочной железы и выброс токсинов и ферментов, которые она вырабатывает, в кровь. Болезнь разделяется на два вида – острый панкреатит и хронический, имеющие как общую симптоматику, так и свои различия.

Острая форма панкреатита поджелудочной железы характерна:

- проявлением болезненных ощущений в правом или левом подреберье, часто сопровождающихся опоясывающей болью, что зависит от степени воспаления органа и локализации поражения поджелудочной железы;

- резким ухудшением общего самочувствия, повышением температуры тела, упадком сил, повышением или спадом артериального давления;

- внешними проявлениями в виде изменения цвета кожных покровов: цвет лица становится землистым, проступают синюшные пятна вокруг пупка и на спине, механическая желтуха;

- появлением во рту сухости и продолжительной икоты, неприятной отрыжки, как будто тухлыми яйцами, тошноты и неоднократной рвоты, от которой все же никакого облегчения не ощущается;

- возникновением расстройства ЖКТ в виде запора или диареи;

- наличием одышки, повышением потливости.

У хронического панкреатита симптоматика менее выражена. Заболевание продолжается длительное время и, кажется, не причиняет особого дискомфорта. Но в этом и заключается его опасность, поскольку происходит постепенное разрушение поджелудочной железы, что может привести к опухоли и раку. А при хроническом панкреатите:

- после употребления пищи появляются болезненные ощущения в подреберье;

- резкое проявление болей при употреблении жирной и жаренной, копченой и сладкой пищи, алкогольных напитков;

- часто преследуют рвота, расстройство желудка или вздутие живота;

- изменение цвета кожных покровов (желтизна).

На симптоматику также влияют такие факторы, как возраст, применение лекарственных препаратов и того, насколько тщательно выполняются предписания врача по соблюдению диеты.

Обращение к профессиональным медикам обязательно. Ведь только по одним симптомам и внешним признакам можно определить наличие заболевания, а не его характер и степень поражения поджелудочной, возможно, симптомы, сходные с отравлением. Поэтому по назначению врача необходимо:

- сдать анализы на содержание амилазы крови и диастазы мочи;

- провести биохимический и общий анализ крови и мочи.

Для подтверждения диагноза необходимо провести инструментальную диагностику заболевания.

- При обзорной рентгенографии в области поджелудочной есть возможность обследовать пространство возле желудка и тонкий кишечник на наличие кальцинатов.

- УЗИ позволяет увидеть увеличение поджелудочной железы, изменения ее структуры, головки и хвоста, состояние протока.

- КТ (компьютерная томография) определяет денситометрические показатели, помогает определить инфекционные осложнения от панкреатита.

- МРТ — обеспечивает высокую информативность по всем параметрам и не оказывает вредного влияния на организм.

- Самый современный рентгеноконтрастный метод исследования — эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография, которая способствует точному изучению состояния желчных протоков и протоков поджелудочной железы.

- В случае, если у больного был удален желчный пузырь, для изучения состояния протоков применяют радионуклидную холецистографию и внутривенную холангиографию.

Лечение хронического панкреатита и интоксикации

В лечении хронического панкреатита важен не сиюминутный результат снятия болевого синдрома, а комплексное лечение, обеспечение профилактических мероприятий и строгий режим питания.

С самого начала, лечение направлено на снижение боли и снятие интоксикации. Это понятно, ведь хронический панкреатит и интоксикация неразрывны. Лечебные мероприятия сводятся на первом этапе к 3-дневному голоданию, парентеральному питанию и лекарственной терапии, чтобы снять болевой синдром. Прежде всего, используются анальгетики. В случае, если это острый панкреатит, и одним из симптомов является рвота, то таблетки применять нецелесообразно. В таком случае используются инъекции или внутривенные капельницы.

Важно в период стабилизации создать функциональный покой для органа, что достигается полной блокадой желудочной секреции и секреторной функции поджелудочной железы. Для этого существует ряд достаточно эффективных блокаторов протонной помпы.

Если не проводить своевременного и эффективного лечения, это может привести к значительным осложнениям:

- развитию кисты;

- кальцификатам и проявлению механической желтухи:

- возникновению и прогрессированию сахарного диабета;

- стенозу панкреатического протока и большого дуоденального соска;

- абсцессу поджелудочной железы;

- опухоли и раку поджелудочной железы.

Острый панкреатит или хронический диагностирован, лечение болезни невозможно без обеспечения комплекса профилактических мероприятий. Они должны тормозить прогрессирование болезни и предотвращать ее появление. Среди них важную роль играет режим питания.

Есть общие рекомендации, которые сводятся:

- к дробному питанию – небольшими порциями 5-6 раз в день;

- к сбалансированному питанию, в котором должны преобладать фрукты, овощи, каши, кисломолочные продукты;

- к отказу от жирной, жаренной, копченой, соленой и маринованной пищи, полуфабрикатов и сладостей;

- к переходу на приготовление вареной пищи или приготовленной на пару;

- к исключению вредных привычек, и в первую очередь, алкоголя и табака.

И постарайтесь никогда не переедать, как бы ни хотелось кушать.

Источник

Эндогенная интоксикация (по МКБ – 10 код Х40-49) – это патологический симптомокомплекс, который сопровождает большое количество заболеваний (холецистит, аппендицит, панкреатит, перитонит, септический шок, аллергические реакции). Характеризуется появлением эндотоксинов в кровеносном русле, отравляющим воздействием на внутренние органы.

Что может означать

На фоне воспалительных заболеваний накапливаются специфические вещества, которые загрязняют сосудистое русло. Эндотоксины влияют на почки, сердце, печень, вызывают клинику полиорганной недостаточности, что нередко заканчивается летальным исходом. Вещества вырабатываются в процессе метаболического обмена, не выводятся в достаточном количестве из организма. Они вызывают ряд патологических воздействий:

- Действуют на нервную систему, угнетают передачу нервного импульса клеткам.

- Препятствуют образованию кровяных телец, белковых молекул.

- Способствуют гибели клеток.

- Угнетают тканевое дыхание, повышают проницаемость клеточных мембран для чужеродных агентов.

- Токсины нарушают процессы натрий – калиевого обмена.

- Влияют на микроциркуляцию крови, лимфы.

Патология приводит к разрушению клеток экзогенными и эндогенными агентами, нарушению внутриклеточного гомеостаза. Состояние интоксикации развивается у людей со слабым иммунитетом, после оперативных вмешательств, на фоне тяжелого отравления организма токсичными продуктами.

Виды самоотравления организма

Эндогенные отравляющие вещества образуются во внешней среде или во внутренней. Мочевина, пируват, лактат, креатинин постоянно присутствуют в человеческом организме. В результате воспалительных процессов их уровень возрастает, наступает интоксикация с неблагоприятными последствиями. Различают эндогенную и аутоинтоксикацию.

Эндогенная интоксикация

Синдром эндогенной интоксикации возникает в результате накопления эндотоксинов в органах и тканях организма, биологических жидкостях. Существует еще один термин – эндотоксемия. Такой процесс развивается при накоплении токсических веществ в кровеносном русле.

Эндогенная метаболическая интоксикация происходит по таким основным причинам:

- Интоксикация вследствие перитонита.

- Аппендицит, холецистит, панкреатит – главные провоцирующие факторы патологии.

- Инфекционно–токсический, гемморагический, болевой, травматический, гиповолемический, кардиогенный шоки влияют на микроциркуляторное русло, ЦНС, внутренние органы, способствуют накоплению продуктов метаболизма во внутренних средах организма.

- Синдром длительного сдавления наблюдается у пациентов, которое продолжительное время находились под завалами, были придавлены внешними предметами (деревом, машиной). В такой ситуации происходит раздавливание мышцы, из нее в кровеносное русло выходят миоглобин, креатинин, калий, фосфор. Возникает нарушение кровообращения, ацидоз. Дополнительно выделяются продукты распада при некрозе мышц.

- Ожоги, ожоговая болезнь и ожоговый шок имеют схожий патогенез.

- Апоплексия яичников, внематочная беременность у женщин часто осложняется перитонитом, инфекционно–токсическим шоком и сопровождается симптомами нарушения метаболизма, накоплением токсических продуктов.

- Острая и хроническая кишечная непроходимость нередко приводят к попаданию эндотоксинов в кровь, внутренние органы.

В медицине существует еще много состояний, приводящих к эндогенной интоксикации.

Симптомы патологии:

- пациент чувствует постоянную усталость, разбитость,

- появляются головные, мышечные боли, которые носят давящий, ноющий характер,

- со временем присоединяется диспепсический синдром: тошнота, рвота, диарея,

- пульс частый или редкий, артериальное давление низкое,

- сухость кожных покровов и видимых слизистых,

- кровотечения разной локализации (желудочно-кишечные, маточные, прямокишечные, лёгочные),

- нарушение психики (галлюцинации),

- при поздней диагностике и без адекватного лечения у человека развивается клиника энцефалопатии, комы, вплоть до смерти.

Советуем почитать

- Могут ли при отравлении болеть почки

- Методы дезинтоксикационной терапии

- Обзор эффективных методов лечения обезвоживания

Интоксикация эндотоксинами протекает в три стадии:

- Первая возникает после оперативного вмешательства или механического повреждения. Симптомы метаболических нарушений отсутствуют. Заподозрить развитие воспалительного процесса можно только после взятия крови у больного. В общем анализе наблюдается лейкоцитоз и повышение СОЭ, что свидетельствует о воспалении.

- Вторая стадия развивается при попадании токсинов в кровеносное русло. Кровь разносит вредные вещества во все органы и ткани. У людей со сниженным иммунитетом наблюдается яркая клиническая картина интоксикации.

- Третья стадия характеризуется разрушением внутренних органов (кардиогенный, панкреатогенный шок, острая печеночная и почечная недостаточности). Лечение направлено на поддержание жизненно важных функций (дыхания, сердечно-сосудистой системы). Проводят ИВЛ, интубацию трахеи, гемодиализ.

Эндоинтоксикация требует комплексного подхода к лечению, госпитализацию в отделение интенсивной терапии. В зависимости от тяжести, степени, стадии заболевания определяются с дальнейшей лечебной тактикой. Обязательно нужно выявить очаг воспаления, чтобы удалить его хирургическим или консервативным путем. Своевременное устранение первопричины помогает полностью излечиться, предупредить развитие нежелательных осложнений. Симптоматическая терапия + дезинтоксикация укрепляют результат.

Аутоинтоксикация

Аутоинтоксикация — патологическое состояние, возникающее вследствие отравления организма собственными продуктами метаболизма. Различают несколько видов данной патологии:

- Возникновение ретенционной аутоинтоксикации связано с нарушением выделительных процессов (почки), задержкой обменных веществ (анурия, уремия).

- Кишечная аутоинтоксикация появляется при нагноении, тканевом распаде, всасывании продуктов гниения с кишечника, желудка. Кишка содержит много веществ, которые по тем или иным причинам не выводятся с организма, а попадают в кровь и вызывают эндогенную интоксикацию. Такие явления наблюдаются при кишечной непроходимости, длительных запорах, дисбактериозе, синдромах мальабсорбции и мальдигестии.

- Обменной страдают люди с сахарным диабетом, диффузным токсическим зобом. Эндокринные заболевания всегда сопровождаются нарушением гормональной функции, накоплением вредных веществ.

- Отдельно различают аутоинтоксикации в период беременности. Организм женщины может воспринимать ребенка, как чужеродный объект.

- Интоксикационные проявления возникают при колонизации организма бактериями, продуктами их жизнедеятельности. В большинстве случаев процесс является сочетанной патологией. В этиологии желчнокаменной болезни выделяют микробный фактор + механическая задержка желчи + нарушение ее всасывания.

Отличительные признаки болезни:

- больной становится раздражительным, агрессивным, отмечает необоснованную слабость, головные боли,

- нарушается пищеварение (плохой аппетит, тошнота, рвота). Человек худеет на глазах,

- под действием интоксикации страдает нервная система, появляются парестезии, невралгии и другие расстройства.

Активные лечебные мероприятия направлены на устранение первичной причины: дренирование и промывание полостей с гноем, операция на органах брюшной полости. Часто приходится прибегать к переливанию трансфузионных сред (эритроцитов, плазмы, тромбоцитов) или плазмаферезу.

Какой информации не хватает в статье?

- Список эффективных медикаментов

- Детальный обзор народных методов лечения

- Профессиональное мнение специалиста

- Детальный обзор антидотов

Степени эндотоксикоза

- Легкая степень интоксикации характеризуется удовлетворительным состоянием пациента. Клиническая картина не выражена. Пульс, частота дыхания, артериальное давление нормальные. Печеночные, почечные, панкреатические ферменты поднимаются к верхней границе нормы. В общем анализе крови незначительный лейкоцитоз и повышение СОЭ. Диурез не нарушен.

- Средняя степень проявляется изменением кожных покровов (становятся бледными), их сухостью, могут быть высыпания. Пульс повышается до 100 ударов в минуту (при норме 60-80), частота дыхания 20-30 (норма 16-20), артериальное давление незначительно снижается. В биохимическом анализе крови повышаются показатели почечных, печеночных ферментов. Диурез снижается.

- Тяжелая характеризуется тяжелым состоянием больных. Клиническая картина проявляется симптомами шока (низкий АД, частый пульс, тахипноэ, анурия). Эндогенные продукты отравляют кровь и внутренние органы, пациент впадает в коматозное состояние. Лечится данное состояние только в реанимации.

Последствия и осложнения

Острая интоксикация эндогенными веществами грозит серьезными осложнениями, неблагоприятным прогнозом для выздоровления и трудовой деятельности. Когда заболевание выявляется на начальных этапах, при правильном лечении происходит быстрое восстановление организма. Запущенные стадии требуют продолжительной терапии. Проблема в том, что воспалительный процесс эндогенной природы не просто выявить.

К основным осложнениям эндогенной метаболической интоксикации относятся:

- хроническая почечная недостаточность,

- печеночная энцефалопатия,

- сердечно-сосудистые нарушения (миокардит, эндокардит, кардиомегалии),

- развитие пневмоний, бронхитов,

- рецидивы хронического панкреатита, желчекаменной болезни.

Эндогенный вид интоксикации патологическое состояние, которое возникает в результате воздействия на органы и ткани собственных продуктов метаболизма.

Статья была одобрена редакцией

Загрузка…

Источник