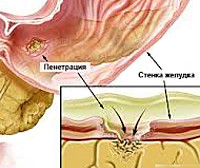

Малигнизация язвы желудка пенетрация

Пенетрация язвы — это осложнение язвенной болезни с вовлечением в деструктивный процесс смежного органа, ткани которого формируют дно дефекта. Проявляется трансформацией характера боли — ее усилением, изменением локализации, потерей связи с приемом пищи, неэффективностью ранее назначенной терапии, стойкой диспепсией, ухудшением общего состояния с развитием субфебрилитета и астении. Диагностируется с помощью копрограммы, ЭГДС, контрастной рентгенографии желудка, дуоденальной кишки и гистологического анализа биоптата. Показано оперативное лечение с проведением клиновидной или дистальной резекции желудка, антрумэктомии, ваготомии.

Общие сведения

Пенетрация язвы — одно из частых последствий язвенной болезни, выявляемое у 30-40% пациентов с осложненным течением заболевания. У мужчин встречается в 13 раз чаще. Более 2/3 заболевших – лица трудоспособного возраста. До 90% пенетрирующих язв локализованы в пилоантральной части желудка и начальных отделах двенадцатиперстной кишки. Пенетрация в поджелудочную железу наблюдается у 67,8% больных, в печень, малый сальник и гепато-дуоденальную связку — у 30,3% (с приблизительно одинаковым распределением между органами). У 1,9% пациентов язва прорастает в кишечник, брыжейку и желчный пузырь. В 25-30% случаев прорастание сочетается с кровотечением, в 30% — со стенозом и перфорацией.

Пенетрация язвы

Причины

Пенетрации гастродуоденальной язвы в другие органы брюшной полости способствует длительное течение язвенной болезни, резистентной к проводимому лечению. Существует ряд анатомо-топографических и клинических предпосылок, при которых повышается вероятность данной патологии. По мнению специалистов в сфере клинической гастроэнтерологии, причинами формированию пенетрирующей язвы могут стать:

- Неподвижное положение смежного органа. При плотном прилегании желудочной или дуоденальной стенки к паренхиматозному или полому органу, межорганной связке создаются условия для образования перитонеальных сращений. Именно поэтому чаще пенетрируют язвы задней стенки желудки и двенадцатиперстной кишки, которая меньше смещается при дыхании и наполнении химусом.

- Неэффективность проводимого лечения. Прогрессирование заболевания с прорастанием в окружающие органы может быть обусловлено неправильным выбором врачебной тактики, нерегулярностью приема назначенных препаратов, отказом от оперативного лечения при медикаментозной резистентности состояния. У больных с хеликобактериозом пенетрации язвы способствует иммунодефицит.

Патогенез

Механизм развития заболевания представлен тремя последовательными стадиями морфологических изменений. На первом этапе пенетрации язвы под действием агрессивных гастроинтестинальных факторов язвенно-деструктивный процесс распространяется не только на слизистую оболочку, но и на мышечный и серозный слои желудочной либо дуоденальной стенки. Далее в проекции язвенного дефекта формируются фиброзные сращения между желудком или двенадцатиперстной кишкой и смежным органом. На стадии завершенной перфорации происходит язвенная деструкция тканей подлежащего органа.

Желудочные язвы чаще прорастают в тело панкреатической железы и малый сальник. Крайне редко язвенный дефект большой кривизны желудка пенетрирует в переднюю стенку живота с формированием инфильтрата, который симулирует рак желудка. Пенетрация дуоденальных язв обычно происходит в печень, желчные протоки, головку поджелудочной железы, поперечную ободочную кишку, ее брыжейку, связки, соединяющие печень с двенадцатиперстной кишкой, желудком. Патогенез расстройств основан на развитии периульцерозного воспаления и переваривании тканей вовлеченного органа.

Симптомы пенетрации язвы

Клиническая картина зависит от давности заболевания и органа, в который произошло прорастание. Основным симптомом пенетрации язвы является изменение характера и суточного ритма боли. Болевой синдром усиливается, перестает быть связанным с режимом питания. Локализация болевых ощущений изменяется в зависимости от вовлеченного в процесс органа. При пенетрации в ткани поджелудочной железы боли опоясывающие, отдают в спину и позвоночник; при поражении сальника наибольшая интенсивность боли отмечается в области правого подреберья.

Характерный признак пенетрации — отсутствие эффекта от спазмолитиков и антацидных препаратов, с помощью которых пациенты пытаются уменьшить боль. Могут возникать неспецифические диспепсические симптомы: тошнота, рвота, нарушения частоты и характера стула. В большинстве случаев наблюдается ухудшение общего состояния: повышение температуры тела до субфебрильных цифр, снижение работоспособности, ухудшение аппетита вплоть до полного отказа от пищи.

Осложнения

Прорастание язвы сопровождается попаданием агрессивного или инфицированного содержимого в вовлеченные органы, что в 50% случаев приводит к их воспалению. При поражении желчного пузыря может возникать острый холецистит, который проявляется многократной рвотой с желчью, интенсивными болями в правом подреберье, желтушным окрашиванием кожи и склер. При пенетрации язвы в паренхиму поджелудочной железы снижается экзокринная функция органа, нарушается переваривание пищи. У пациентов возникает стеаторея, лиенторея, потеря массы тела.

В редких случаях пенетрация осложняется перивисцеритом. У иммунокомпрометированных больных заболевание может приводить к генерализации воспалительного процесса, попаданию в кровоток токсинов и патогенных микроорганизмов из пищеварительной системы, что сопровождается развитием сепсиса. При пенетрации, сочетающейся с прободением, из-за попадания кишечного или желудочного содержимого в свободную брюшную полость возникает разлитой или ограниченный перитонит. Преобладающими формами поражения печени являются инфильтративный гепатит и жировая дистрофия.

Диагностика

Постановка диагноза может быть затруднена, поскольку в период разгара перфорацию и другие осложнения сложно отличить от пенетрации язвы. Заподозрить заболевание можно при обнаружении локальной болезненности и инфильтрата в брюшной полости. Диагностический поиск направлен на комплексное лабораторно-инструментальное обследование пациента. Наибольшей информативностью обладают:

- Микроскопический анализ кала. Копрограмму используют для дифференциальной диагностики с другими патологиями пищеварительной системы. Для исключения кровотечения из язвы назначают реакцию Грегерсена на скрытую кровь. При подозрении на панкреатит дополнительно исследуют испражнения на уровень фекальной эластазы.

- Эндоскопические методы. ЭГДС — информативный метод, который используется для визуализации слизистой оболочки начальных отделов ЖКТ. В случае пенетрации выявляют глубокую нишу округлой формы с четкими контурами, ткань вокруг язвы без признаков инфильтрации. Дополнительно осуществляют эндоскопическую биопсию.

- Рентгенологическое исследование. Выполнение рентгеновских снимков после перорального введения контраста позволяет визуализировать основные признаки пенетрации. Характерно затекание контрастного вещества за пределы органа, появление на рентгенограммах трехслойной тени, деформация контуров желудка и 12-перстной кишки.

- Гистологический анализ. Цитоморфологическое исследование ткани, взятой из патологически измененной стенки желудка, проводится для исключения злокачественных новообразований. При язвенной болезни в биоптатах обнаруживают воспалительную инфильтрацию, при этом клетки нормального строения, без патологических митозов.

В общем анализе крови при пенетрации определяют лейкоцитоз, повышение значения СОЭ. В биохимическом анализе может выявляться гипопротеинемия, гипергаммаглобулинемия, увеличение концентрации острофазовых показателей. Для экспресс-оценки состояния пищеварительного тракта производят УЗИ — неинвазивный метод, который позволяет исключить или подтвердить вовлечение в процесс других органов.

Прорастание язвы, прежде всего, необходимо дифференцировать с острым панкреатитом. Основными диагностическими критериями пенетрации являются длительный язвенный анамнез у пациента, отсутствие ультразвуковых признаков деструкции поджелудочной железы. Также проводят дифференциальную диагностику с раком-язвой желудка – в этом случае правильный диагноз помогают поставить данные гистологического анализа биоптатов. Помимо врача-гастроэнтеролога для обследования больного с пенетрацией привлекают хирурга, онколога.

Лечение пенетрации язвы

Эффективных консервативных методов лечения пенетрирующих желудочных и дуоденальных язв не предложено. Назначение антисекреторных, обволакивающих и антибактериальных препаратов обеспечивает временный эффект, но не останавливает прогрессирование пенетрации. Оперативное лечение, как правило, проводится в плановом порядке. При сочетании пенетрации с другими осложнениями язвенной болезни (кровотечением, прободением) операция выполняется ургентно. Объем хирургического вмешательства зависит от расположения язвы, размеров и других особенностей язвенного дефекта:

- При пенетрации желудочной язвы: обычно производится дистальная резекция желудка с удалением 1/2 или 2/3 и антисептической обработкой или тампонированием поврежденного участка смежного органа сальником. На 1-2 стадиях прорастания при небольшом язвенном дефекте возможна клиновидная резекция.

- При пенетрирующей дуоденальной язве: при ограниченном повреждении рекомендована дуоденопластика и селективная проксимальная ваготомия. Пациентам с прорастанием больших пилородуоденальных язв обычно осуществляется антрумэктомия в сочетании с стволовой ваготомией. Возможно оставление дна язвы в вовлеченном органе.

В послеоперационном периоде больным назначается противовоспалительная терапия, ускоряющая рубцевание дефекта, возникшего в пострадавшем органе. При осложненной пенетрации язвы с наличием внутренних фистул для устранения свищевого хода выполняются сложные одномоментные операции на желудке, дуоденальной кишке, желчевыводящих путях, толстой кишке и других органах.

Прогноз и профилактика

Исход заболевания определяется стадией прорастания и своевременностью начатого лечения. Прогноз относительно благоприятный у пациентов с первой стадией пенетрации, при второй и третьей стадиях могут возникать серьезные осложнения. Для профилактики патологии необходимо осуществлять своевременную и комплексную терапию язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, проводить диспансерное наблюдение за пациентами, которые перенесли хирургическое лечение язв.

Источник

Малигнизация – это перерождение нормальных или поврежденных тканей организма в злокачественную опухоль. Следовательно, малигнизация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – это процесс зарождения на месте язвенного дефекта ракового образования.

Озлокачествление клеток происходит из-за нарушения нормальной их деятельности. По разным источникам малигнизации подвергаются от 2 до 15% язв желудка. В двенадцатиперстной кишке явление встречается крайне редко (0,1-0,3% случаев).

Злокачественное образование может зарождаться на дне язвы, в ее краях или из зарубцевавшегося язвенного дефекта. Есть мнение, что процент язв подвергшихся малигнизации завышен из-за схожести начального развития раковой опухоли и язвы, и на самом деле не превышает 2-3%.

Что такое малигнизация, каковы ее причины, признаки, симптомы и методы лечения – об этом данная статья.

Что такое малигнизация

Известно, что в организме постоянно появляются патологические клетки, в том числе, злокачественного характера. Но иммунная система всегда отражает подобные атаки. Поэтому эффективность защиты во многом зависит от состояния иммунитета и общего состояния здоровья человека.

Благодаря защитным механизмам аномальные клетки распознаются и уничтожаются. Но при ослаблении иммунитета вследствие вредных привычек, нездорового питания, внешних факторов, возраста риск возникновения заболевания увеличивается.

Малигнизация клеток – это начальный процесс возникновения в организме злокачественной опухоли, ее зарождение. Такому изменению подвергаются как здоровые, так и патологические (поврежденные) клетки организма. Малигнизацией называется также и переход доброкачественной опухоли в злокачественную.

При данном явлении происходит генетическая мутация клеток и бесконтрольное их разрастание. Сам пациент на начальной стадии не ощущает какого-либо дискомфорта, не подозревая о болезни. Также, затруднена в этот период и диагностика.

Чаще озлокачествляются ткани с различными видами эрозии:

- язвенные дефекты;

- воспаления тканей;

- доброкачественные опухоли.

Явление не исключено и в здоровых тканях. Патологические изменения бесконтрольны, необратимы. Могут захватывать все большие пространства с образованием новых очагов – метастазов.

Малигнизации способствуют многие факторы: генетическая предрасположенность, внешние и внутренние воздействия. Раннее обнаружение заболевания значительно повышает шанс на выздоровление, запоздалое – ведет к образованию злокачественной опухоли с метастазами со всеми вытекающими последствиями.

Н.В. Левашов о причинах зарождения рака

Причины малигнизации язв желудка

Воздействие пищеварительного сока на язву, периоды обострения и рецидивы болезни приводят к разрастанию соединительной ткани, склерозу сосудов и атрофии стенки желудка в месте локализации язвенного дефекта. Все это приводит к изменению свойств клеток и может стать причиной возникновения раковой опухоли в зоне язвенного поражения.

Чаще малигнизируются язвы пилорического отдела, передней и задней стенки, большой кривизны желудка. Способствует процессу наличие бактерии «Хеликобактер пилори». Малигнизация язвы желудка может начаться вне зависимости от характера и давности язвенного дефекта, но чаще случается у людей старшего возраста с хроническими язвами.

Малигнизация язвы двенадцатиперстной кишки, вследствие более щадящих условий для слизистой по сравнению с желудком, явление крайне редкое.

Полная картина механизма озлокачествления клеток до сих пор не ясна. Лекарства от рака, также, не существует. Возникновению болезни предшествуют неблагоприятные факторы, запускающие патологический процесс. Их разделяют на внутренние и внешние.

Внутренние факторы:

- ослабление иммунитета;

- гормональные нарушения;

- неправильный обмен веществ;

- генетическая предрасположенность;

- наличие доброкачественной опухоли;

- вирусные, грибковые заболевания;

- хронические воспаления тканей, рубцы, язвы;

- продолжительные стрессовые состояния.

Внешние факторы:

- неправильное питание;

- плохая экология;

- солнечная и другие виды радиации;

- превышение дозы облучения рентгеном;

- вредные химические воздействия.

Исследования указывают, что риск малигнизации тесно связан с характером питания:

- Отсутствие в рационе или недостаточное употребление естественной природной пищи человека – свежих фруктов, овощей, зелени.

- Преобладание жареной, соленой, копченой, содержащей химию и другой вредной пищи.

Таким образом, те или иные агрессивные факторы становятся причинами зарождения рака, как опасного осложнения язвенной болезни желудка, реже, двенадцатиперстной кишки.

Признаки и симптомы малигнизации

Признаки и симптомы, вызывающие подозрение на малигнизацию язвы следующие:

- Боли в желудке теряют периодичность и локальность, приобретают разлитой, постоянный, ноющий характер. Могут отдаваться в спине и усиливаться ночью.

- Снижение аппетита, потеря веса.

- Отвращение к мясным блюдам.

- Расстройства пищеварения (отрыжки, тяжесть, тошнота, рвота).

- Плохое самочувствие (эмоциональное истощение, быстрая утомляемость, дискомфорт).

Эти признаки могут означать уже развивающийся рак желудка, а значит это повод немедленно обратиться за помощью к медикам. Также, такие признаки, при подтверждении злокачественной опухоли, свидетельствуют, что фаза малигнизации была пропущена.

На ранней стадии больной не подозревает о малигнизации язвы желудка. Выявить болезнь на начальном этапе можно только в одном случае, если больной при язвенной болезни проходит периодическое медицинское обследование.

Если язва подверглась малигнизации, то медицинским исследованием обнаружатся такие признаки:

- Снижение кислотности желудка.

- Наличие в желудке молочной кислоты.

- Прогрессирующая анемия.

- Возможно скрытая кровь в кале, вследствие кровотечения в области язвенного дефекта.

- Сбой дифференцировки клеток.

- Увеличение язвы (более 25-30 мм) с приобретением неправильной формы с высокими, неровными, подрытыми краями.

- Границы язвы становятся размытыми, слизистая вокруг может иметь зернистый вид.

- Ригидность стенки желудка, отсутствие перистальтики вокруг пораженного участка.

Также об озлокачествлении может говорить отсутствие эффекта от противоязвенной терапии.

Признаки малигнизации язвы желудка определяются методами диагностики.

Видео о причинах, симптомах, лечении и своевременном обнаружении опухоли на ранней стадии («Жить Здорово»)

Диагностика малигнизации язв желудка

Для выявления малигнизации используют те же методы диагностики, что при исследовании любой патологии желудка:

- изучение анамнеза (истории болезни);

- анализ крови, мочи, кала;

- контрастное рентгенологическое исследование;

- компьютерная томография;

- УЗИ;

- гастроскопия с прицельной биопсией;

- лапароскопия.

Анализ крови служит косвенным показателем возникновения рака. Это отражается в изменении таких величин, как:

- понижение уровня гемоглобина;

- снижение количества эритроцитов;

- повышение уровня лейкоцитов;

- увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и других важных показателей.

Обнаружение крови при анализе кала – это повод для выяснения точных причин ее возникновения, в числе которых возможны кровопотери при малигнизации язвы желудка.

Обнаружение крови при анализе кала – это повод для выяснения точных причин ее возникновения, в числе которых возможны кровопотери при малигнизации язвы желудка.

Рентгеноскопия может отразить следующие признаки малигнизации:

- увеличение язвы в размере (более 20 мм);

- язва приобретает атипичный вид (неправильная форма);

- нехарактерное состояние слизистой желудка вокруг дефекта, исчезновение складок;

- отсутствие перильстатики пораженной области;

- обнаруживается симптом погруженной ниши и другие признаки.

Но здесь важно отметить, что ранние признаки заболевания рентгенологическим исследованием обнаружить практически невозможно. Перечисленные признаки возникают позже.

Поэтому наиболее достоверный способ диагностики малигнизации язвы желудка – это эндоскопическое исследование (ЭФГДС) с взятием и последующим гистологическим анализом проб тканей из язвенного дефекта. Фрагменты забираются из 5-7 разных мест язвы (дна, краев, области вокруг). Точность данного метода диагноза достигает 100%.

ЭФГДС, кроме ценной возможности взятия образцов ткани, также обнаруживает описанные признаки атипичности язвы и области вокруг:

- неровные, подрытые края язвы, возможен серый налет на дне дефекта;

- широкая инфильтрация язвы, возможна деформация стенки желудка в области дефекта;

- эрозии слизистой вокруг дефекта;

- кровоточивость и др.

УЗИ и КТ также помогают выявить атипичность развития язвенных дефектов.

При необходимости используется лапароскопический метод диагностики, позволяющий исследовать желудок со стороны брюшной полости.

Видео: гастроскопия с биопсией

Лечение при малигнизации язвы

Сам по себе факт обнаружения язвы желудочно-кишечного тракта требует активного принятия всех необходимых мер по лечению. Больного обследуют, проводят интенсивную терапию. Если медикаментозное лечение дает эффект (язва уменьшается, исчезают характерные симптомы), то лечение продолжают с периодическим контролем, в том числе, цитологическим (для проверки язвы на наличие малигнизации). Если же лечение не дает эффекта, то применяется оперативное вмешательство.

Часто цитируется такое высказывание крупного советского хирурга и ученого С.С. Юдина (1891—1954), который наиболее лаконично выразил обстоятельства, при которых показано хирургическое вмешательство:

«Чем больше язва, чем глубже ниша, чем старше больной, чем ниже кислотность, тем более опасность возникновения рака из язвы» (С.С. Юдин, 1965).

И, следовательно, тем скорее показана операция.

Таким образом, лечение при обнаружении малигнизации язвы желудка осуществляется хирургической операцией. Выбор хирургического вмешательства зависит от локализации язвы, ее характера, размера, степени и объема повреждения тканей вокруг дефекта:

- Дистальная резекция желудка – значительное удаление нижней части органа. Примером может служить удаление антрального отдела, при этом желудок сокращается в объеме на 1/3. Субтотальная резекция – почти полное удаление желудка (остается лишь незначительная его часть сверху).

- Проксимальная резекция – удаление верхней части, включая кардиальный отдел, с сохранением нижней части органа.

- Кольцевидная сегментарная резекция – удаление средней части желудка с сохранением верхней и нижней частей. Такая операция применяется крайне редко.

- Тотальная гастрэктомия – полное удаление желудка.

Как отмечалось выше, если возникновение раковой опухоли обнаруживаются на ранней стадии малигнизации с последующей операцией, то вероятность излечения значительно повышается. Однако единственный способ вовремя обнаружить озлокачествление – это периодическое эндоскопическое обследование язвенного дефекта с биопсией.

В то же время, если малигнизация не обнаружена, но при этом отсутствует эффект противоязвенной терапии и диаметр язвы превышает 20 мм, то в этом случае все равно показана операция. Не следует дожидаться прямых признаков малигнизации, так как ранее хирургическое вмешательство способно предупредить более серьезное, угрожающее жизни больного, развитие болезни в будущем.

Источник