Органная недостаточность при остром панкреатите

Библиографическое описание:

Нестеренко, С. П. Оценка полиорганной недостаточности при остром панкреатите / С. П. Нестеренко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 19 (78). — С. 112-115. — URL: https://moluch.ru/archive/78/13569/ (дата обращения: 26.10.2020).

Изучено функциональное состояние органов/систем при различных клинико-морфологических формах острого панкреатита. Установлены сроки и последовательность поражения органов и систем при данной патологии.

Ключевые слова: острый панкреатит, полиорганная недостаточность.

Синдром полиорганной недостаточности в настоящее время определяется как универсальное поражение двух и более органов и систем организма в результате тяжёлой неспецифической стресс-реакции на множественные этиологические факторы, когда нарушения физиологических функций отдельных органов и систем не могут спонтанно восстанавливаться путём ауторегуляции и требуют частичной или полной коррекции или протезирования утраченных функций [1].

Несмотря на определенные достижения последних лет в улучшении диагностики, прогнозирования и лечения, острый панкреатит остается одной из актуальных проблем неотложной хирургии и интенсивной терапии, что обусловлено неуклонным ростом заболеваемости, увеличением доли случаев некротического панкреатита и стабильно высокими показателями летальности [1,3,6,7].

Согласно сборной статистике, в зависимости от демографических и этнических особенностей, уровня экономического и социального развития региона число случаев острого панкреатита варьирует от 5 до 80 на 100 тыс. населения в год [2,3,4]. В структуре острой хирургической патологии органов брюшной полости общехирургических стационаров острый панкреатит вышел на первое место по частоте, опережая по темпам роста заболеваемости прочие нозологические формы [3,5,6,7], при этом удельный вес больных острым панкреатитом составляет 10–25 % [4,5,6,7], а по отдельным сведениям достигает 40 % [4]. В литературных источниках последних лет достаточно полно освещены этиологические моменты, приводящие к развитию острого панкреатита, однако патогенетические механизмы развития заболевания до конца не раскрыты. Одним из недостаточно изученных остается вопрос содружественного поражения различных органов. Поэтому разработка новых схем лечения этой грозной патологии не может не базироваться на знаниях этого аспекта болезни

Цель: установить последовательность поражения органов при различных формах острого панкреатита.

Задачи:

1. Оценить функциональное состояние органов и систем при различных формах острого панкреатита по В. В. Чаленко (1998);

2. Установить сроки поражения органов в зависимости от момента начала заболевания.

Материал и методы

В основу работы положен ретроспективный анализ историй болезни 77 пациентов с острым панкреатитом, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ г. Минска с 2007 по 2013 гг.

Результаты и обсуждения

При анализе историй болезни пациентов было установлено следующее: мужчины чаще заболевают панкреатитом (примерно 90 %, соответственно 10 % — женщины). Средний возраст 50 лет±5 лет. Алкоголь как этиологический фактор стоит на первом месте, патология билиарного тракта на втором (у женщин на первом месте заболевания билиарной системы). 50 % больных при отечном панкреатите поступают до 1 суток; 30 % больных при неинфицированном панкреатите поступают до 1 суток, 37 %-позже 3 суток; 100 % больных при инфицированном панкреатите поступают позже 3 суток (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика сравниваемых групп

Показатель | Отечный | Неинфицированный | Инфицированный |

Пол: 1. мужчины 2. женщины | 90 % 10 % | 91,5 % 8,5 % | 89 % 11 % |

Возраст | 57±5лет | 50±5лет | 46±5лет |

Этиология: 1. алиментарный 2. билиарный 3. прочие причины | 66 % 11 % 23 % | 71 % 24 % 5 % | 77 % — 23 % |

Сроки от начала заболевания: 1. до 12 ч 2. 13–24 ч 3. 25–72 ч 4. позже 72 ч | 55 % — 33 % 12 % | 33 % 15 % 15 % 37 % | — — — 100 % |

Для оценки функционального состояния органов и систем использовали классификацию по В. В. Чаленко (1998), согласно которой выделяют удовлетворительную функцию, компенсированную недостаточность, несостоятельность функции органа.

Функцию печени оценивали по показателям:

1. Билирубина;

2. АсАТ/АлАТ (коэффициент де Ритиса).

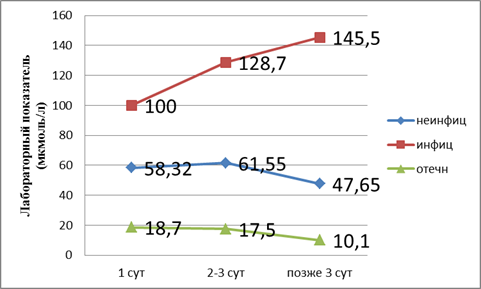

Поступление больных в разные сроки позволило нам выявить развитие органной недостаточности (рис. 1).

Рис. 1. Показатели билирубина в динамике

Из графика следует, что, согласно классификации по В. В. Чаленко, при отечном панкреатите развивается дисфункция печени, так как лабораторные показатели в пределах верхней границы нормы. При неинфицированном — компенсированная недостаточность. При инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность печени. Поражение печени при неинфицированном панкреатите происходит на третьи сутки. Далее при адекватном лечении процесс купируется. При инфицированном панкреатите мы наблюдаем рост показателей билирубина.

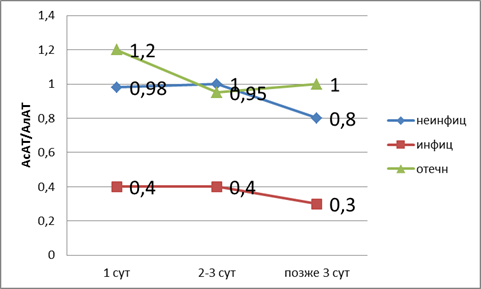

Если оценку произвести по коэффициенту де Ритиса (рис. 2), то можно сказать, что, как и при оценке показателя билирубина, при отечном панкреатите развивается дисфункция печени, так как лабораторные показатели в пределах верхней границы нормы. При неинфицированном — компенсированная недостаточность. При инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность печени.

Рис. 2. Показатели коэффициента де Ритиса

Функцию почек оценивали по показателям креатинина и мочевины в крови (таблица 2).

Таблица 2

Изменение показателей креатинина и мочевины

Срок от момента заболевания | Отечный | Неинфицированный | Инфицированный | |||

Креатинин (мкмоль/л) | Мочевина (ммоль/л) | Креатинин (мкмоль/л) | Мочевина (ммоль/л) | Креатинин (мкмоль/л) | Мочевина (ммоль/л) | |

1 сутки | 110 | 8,025 | 128,44 | 8,5 | 143,2 | 9,7 |

2–3 сутки | 100,54 | 7,55 | 145,6 | 9,8 | 162,5 | 10,26 |

Позже 3 сут | 80,75 | 6,3 | 100,3 | 7,2 | 204,86 | 11,3 |

При отечном панкреатите развивается дисфункция почек, так как лабораторные показатели в пределах верхней границы нормы. При неинфицированном-компенсированная недостаточность почек. При инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность. Поражение почек происходит при неинфицированном панкреатите на третьи сутки, но при адекватной терапии процесс купируется. При инфицированном панкреатите мы наблюдаем рост лабораторных показателей креатинина и мочевины.

Функцию легких оценивали по показателям pCO2, pO2 в венозной крови и рентгенологическому признаку. В результате исследования установлено, что при отечном панкреатите развивается дисфункция легких, так как лабораторные показатели в пределах верхней границы нормы. При неинфицированном развивается компенсированная недостаточность, а при инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность легких. Поражение легких происходит при неинфицированном панкреатите через 24 часа с момента заболевания, но при адекватной терапии процесс купируется. При инфицированном панкреатите мы наблюдаем рост лабораторных показателей. Рентгенологически при отечном панкреатите изменений со стороны легких не выявлено. При неинфицированном рентгенологически встречаются в 39 % реактивный плеврит, 4 % составили пневмонии. При инфицированном панкреатите в 68 % встречается реактивный плеврит, пневмонии составили 7 %.

Выводы:

1. При панкреатите возникает поражение органов-мишеней: легких, печени и почек с нарушением функции;

2. Поражение легких возникает одним из первых (через 24 часа от момента заболевания) и проявляется развитием РДСВ;

3. Вовлечение в патологический процесс печени и почек происходит позднее — через 72 часа от начала заболевания;

4. При отечном панкреатите, который носит абортивное течение, развивается дисфункция органа. При неинфицированном — компенсированная недостаточность, а при инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность функции органа.

Литература:

1. Голуб, И. Е. Полиорганная недостаточность: Учебное пособие / И. Е. Голуб, Л. В. Сорокина, Е. С. Нетесин. — Иркутск: ИГМУ. — 2011. — 25 с.

2. Рузавина, А. В. Системные факторы прогрессирования острого панкреатита: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.17 / А. П. Власов. — Ульяновск, 2012. — 17с.

3. Семенова, А. С. Оценка эндогенной интоксикации при остром панкреатите / А. С. Семенова // Поколение СГМУ 2003: новые рубежи: Сб. научно-практической конференции СГМУ. — Саратов, 2003. — С. 44.

4. Багненко, С. Ф. Хирургическая панкреатология / С. Ф. Багненко, А. А. Курыгин, Г. И. Синченко. — СПб.: Издательство «Речь», 2009. — 603 с.

5. Балныков, С. И. Прогнозирование исхода заболевания у больных некротическим панкреатитом / С. И. Балныков, Т. Ф. Петренко // Хирургия. — 2010. — № 3. — С. 57–59.

6. Гальперин, Э. И. Панкреонекроз: неиспользованные резервы лечения (дискуссионные вопросы к круглому столу) / Э. И. Гальперин, Т. Г. Дюжева // Анналы хирург. гепатологии. — 2007. — Т. 12, № 2. — С. 46–51.

7. Клиническая хирургия: национальное руководство: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — т. 2. — 832 с.

Основные термины (генерируются автоматически): инфицированный панкреатит, острый панкреатит, отечный панкреатит, компенсированная недостаточность, верхняя граница нормы, неинфицированный панкреатит, момент заболевания, показатель, сутки, функциональное состояние органов.

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Винник Ю.С.

1

Дунаевская С.С.

1

Антюфриева Д.А.

1

Деулина В.В.

1

1 ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России

Целью проведенного исследования было соотнести развитие ранней органной недостаточности с характером некротизирующего поражения поджелудочной железы и распространенностью перипанкреатического инфильтрата. Проанализированы данные лечения 1550 пациентов с острым панкреатитом. Оценка признаков поражения поджелудочной железы выполнялась посредством динамического ультразвукового исследования и КТ-ангиографии на третьей неделе заболевания. Заключение о наличии признаков органной недостаточности делали на основании международных рекомендации (боле 2 баллов по шкале SOFA). В 85,61% острый панкреатит не сопровождался развитием некротического поражения поджелудочной железы. В 88,99% случаев интерстициального отека поджелудочной железы перипанкреатического инфильтрата не было. Формирование перипанкреатического инфильтрата при отсутствии признаков некротизирующего поражения поджелудочной железы является прогностически неблагоприятным признаком. Мелкоочаговое поражение наблюдали у 7,48% пациентов, из них в 42,25% случаев выявили инфильтрацию до 3 областей забрюшинной клетчатки, в 27,59% – от 4 до 6. Крупноочаговый некроз у 5,74% из них, 40,44% случаев, сопровождался вовлечением в патологический процесс от 4 до 6 областей клетчатки. Субтотальное поражение в менее 1% случаев сопровождалось массивной инфильтрацией клетчатки, 7 и более анатомических областей в 46,15%. Наиболее часто в I фазе развивались осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы – 28,08% тяжелого острого панкреатита. Развитие полиорганной недостаточности сопровождает 48,82% пациентов с тяжелым течением заболевания. При интерстициальном отеке поджелудочной железы не выявлено развития органной недостаточности. Мелкоочаговое поражение сопровождалось осложнениями в 41,38% случаев, крупноочаговое – в 92,13%, а поражение поджелудочной железы свыше 50% объема всегда вызывало органную дисфункцию. Риск развития ранней органной недостаточности в I фазе тяжелого острого панкреатита возрастает при поражении большего объема поджелудочной железы с вовлечением в патологический процесс более 3 областей забрюшинной клетчатки.

острый панкреатит

органная недостаточность

1. Майоров В.М., Дундаров З.А., Подольский А.Л. Морфологические изменения внутренних органов при остром некротизирующем панкреатите по данным аутопсии // Новости хирургии. – 2010. – № 5 (18). – С. 28-36.

2. Винник Ю.С., Булыгин Г.В., Дунаевская С.С. Эффективность применения глутоксима в комплексном лечении больных острым панкреатитом // Сибирское медицинское обозрение. – 2002. – № 2 (22). – С. 29-32.

3. Хорошилов С.Е., Никулин А.В., Марухов А.В. Предупреждение развития синдрома полиорганной недостаточности в ферментативной фазе тяжелого острого панкреатита // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. – 2014. – № 1 (9). – С. 58-62.

4. Синдром системной воспалительной реакции и риск развития полиорганной недостаточности у пациентов с острым некротическим панкреатитом / Г.В. Родоман [и др.] // Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2012. – № 3. – С. 5-10.

5. Литвин А.А., Хоха В.М., Лурье В.Н. Современные тенденции в хирургическом лечении острого некротизирующего панкреатита, инфицированного панкреонекроза // Новости хирургии. – 2011. – № 5. – Т. 19. – С. 138-146.

6. Винник Ю.С., Дунаевская С.С., Антюфриева Д.А. Возможности современных методов визуализации острого тяжелого панкреатита // Новости хирургии. – 2014. – № 1. – Т. 22. – С. 58-62.

7. Serum C-reactive protein, procalcitonin, and lactate dehydrogenase for the diagnosis of pancreaticnecrosis / Komolafe O. [et al.] // Cochrane Database Syst Rev. – 2017. – № 4. – Р. 12645. DOI: 10.1002/14651858.

8. Pathogenic mechanisms of pancreatitis / Manohar M. [et al.] // World J Gastrointest Pharmacol Ther. – 2017. – № 8 (1). – Р. 10-25. DOI: 10.4292/wjgpt.v8.i1.10.

9. Конфигурация некроза поджелудочной железы и дифференцированное лечение острого панкреатита / Т.Г. Дюжева [и др.] // Анналы хирургической гепатологии. – 2013. – № 1 (18). – С. 92-102.

Развитие ранней органной недостаточности при некротизирующем панкреатите является актуальной проблемой не только ургентной хирургии, но и реаниматологии. Первая фаза тяжелого острого панкреатита (ТОП) характеризуется «медиаторным ураганом» и часто сопровождается тяжелыми общими осложнениями, требующими комплексного лечения, нередко в условиях отделения интенсивной терапии [1-3]. Тяжелый острый панкреатит сохраняет высокие показатели летальности, следует учитывать, что 40% летальных исходов обусловлено именно развитием ранней органной недостаточности [4-6].

Не вызывает сомнений, что клиническое течение острого панкреатита отражает патологический процесс, происходящий в поджелудочной железе и забрюшинном пространстве [7-9]. Поэтому определение площади и глубины поражения поджелудочной железы является первостепенным в диагностике острого некротизирующего панкреатита, как одной из наиболее тяжелых форм заболевания.

Целью являлось соотнести развитие ранней органной недостаточности с характером некротизирующего поражения поджелудочной железы и распространенностью перипанкреатического инфильтрата.

Материалы и методы

Представлены данные проспективного клинического наблюдения у 1550 пациентов с острым панкреатитом за 2010-2015 годы, проходивших лечение на клинических базах кафедры общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Диагноз острого панкреатита был выставлен на основании клинической картины и у всех пациентов подтвержден результатами лабораторных и инструментальных исследований, проводившихся в соответствии с существующими клиническими рекомендациями.

При определении формы и стадии патологического процесса использовали Международную классификацию острого панкреатита (Атланта, 1992), в её модификации (Кочин, 2012), утвержденную Международной ассоциацией панкреатологов и рабочей группой по классификации острого панкреатита Международной ассоциации панкреатологов /Американской панкреатологичесой ассоциации (2013) и Российским обществом хирургов (2014).

Критериями включения в исследования явились: пациенты обоего пола в возрасте от 18 лет, поступившие в стационар по скорой неотложной помощи с диагнозом острый панкреатит в I фазу заболевания. Критериями не включения пациентов в исследование являлись: наличие в анамнезе сахарного диабета и других эндокринных, аутоиммунных, инфекционных, онкологических заболеваний, наличие тяжелой сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, сердечная недостаточность 2А и выше, 2 и выше функциональный класс по NYHA, наличие в анамнезе аллергических реакций и непереносимости контрастных веществ, беременность. Критерием исключения из исследования являлся отказ пациента от участия в исследовании.

Оценку состояния поджелудочной железы и забрюшинного пространства проводили с помощью скринингового ультразвукового исследования, на аппарате Aloka SSD 3500 трансдюсером с частотой 3,5МГц. Исследование осуществляли при поступлении и в динамике на 7, 14, 21-е сутки.

Для детальной визуализации у пациентов с подозрением на острый некротизирующий панкреатит выполняли компьютерную ангиографию с болюсным контрастированием органов брюшной полости на мультиспиральном 4-срезовом компьютерном томографе Lightspeed (General Electric, США). Компьютерная ангиография проводилась всем пациентам, у которых был верифицирован диагноз тяжелого острого панкреатита, что составило 211 человек.

Заключение о распространённости патологического процесса и формировании перипанкреатического инфильтрата делали на третьей неделе заболевания (14-21-е сутки). Для описания распространенности перипанкреатического процесса использовали классификацию, предложенную Г.П. Титовой (1989).

При несоответствии результатов КТ-ангиографии данным ультразвукового исследования предпочтение отдавалось результатам компьютерной томографии с учетом клинической картины заболевания и изменений в лабораторных данных. В ранние сроки (72 часа от начала заболевания) при проведении КТ-ангиографии с болюсным контрастированием о формировании очагов некроза поджелудочной железы свидетельствует нарушение перфузии тканей. В случае КТ-диагностики с контрастным усилением в более поздние сроки в зонах состоявшегося некроза накопления контрастного вещества не происходит. Верификация осуществлялась по критериям шкалы Balthazar – Ranson.

Согласно современным представлениям о дисфункции системы органов свидетельствует превышение порога в 2 балла по шкале SOFA.

Общая летальность в рамках проводимого исследования составила 40 пациентов (2,58%). У 24 пациентов (60%) летальный исход обусловлен развитием гнойно-деструктивных осложнений. В 16 случаях (40%) летальные исходы пришлись на I фазу острого некротизирующего панкреатита и были вызваны развитием тяжелых системных осложнений, в структуре преобладал панкреатогенный шок в 10 случаях, и у 6 пациентов были вызваны развитием и прогрессированием ранней органной недостаточности.

Статистическую обработку полученных данных выполнили с помощью программы Statistica 6.1. Полученные результаты представлены в абсолютных и относительных значениях. Заключение о взаимосвязи отдельных признаков основано на однофакторном корреляционном анализе коэффициентов корреляции Спирмена, Гамма и Кен-дал-Тау.

Результаты и обсуждение

В подавляющем большинстве случаев у 85,61% (1327) пациентов острый панкреатит не сопровождался развитием некротического поражения поджелудочной железы, при визуализации картина в pancreas соответствовала интерстициальному отеку. В 88,99% (1181) случаев при развитии интерстициального отека поджелудочной железы перипанкреатического инфильтрата выявлено не было. В 11,01% наблюдений интерстициальный отёк поджелудочной железы сопровождался развитием инфильтрата в забрюшинном пространстве. Формирование перипанкреатического инфильтрата при отсутствии признаков некротизирующего поражения поджелудочной железы является прогностически неблагоприятным признаком. При оценке распространенности инфильтрата в 10,03% случаев в патологический процесс было вовлечено до 3 анатомических областей. Только в 0,69% случаев (9 наблюдений) инфильтрат распространялся от 4 до 6 анатомических областей и в единичных случаях (4 наблюдения) – в 7 и более.

Мелкоочаговое поражение ткани поджелудочной железы наблюдали у 7,48% (116) пациентов, из них в 42,25% (49) случаев выявили инфильтрацию до 3 областей забрюшинной клетчатки, в 27,59% (32) случаев – от 4 до 6. Крупноочаговый некроз был выявлен у 89 (5,74%) пациентов и в 40,44% наблюдений сопровождался вовлечением в патологический процесс от 4 до 6 областей клетчатки. Субтотальное поражение было диагностировано в 0,84% (13) наблюдений и сопровождалось в 46,15% случаев перипанкреатическим инфильтратом с вовлечением в процесс 7 и более анатомических областей. Крайне редким являлось тотальное поражение поджелудочной железы – 0,32% (5) наблюдений, вовлечение забрюшинной клетчатки в патологический процесс было выявлено в 100% (таблица 1).

Таблица 1

Зависимость объема поражения поджелудочной железы и формирование инфильтрата забрюшинного пространства

Поражение поджелудочной железы | Всего больных | Формирование инфильтрата в забрюшинной клетчатке | |||

Нет инфильтрата | До 3 областей | От 4 до 6 областей | 7 и более областей | ||

Интерстициальный отек поджелудочной железы | 1327 (85,61%) | 1181 (88,99%) | 133 (10,03%) | 9 (0,68%) | 4 (0,30%) |

Мелкоочаговый панкреонекроз (V < 30%) | 116 (7,48%) | 23 (19,82%) | 49 (42,25%) | 32 (27,59%) | 12 (10,34%) |

Крупноочаговый панкреонекроз (V от 30 до 50%) | 89 (5,74%) | 3 (3,37%) | 31 (34,83%) | 36 (40,44%) | 19 (21,35%) |

Субтотальный панкреонекроз (V от 50 до 75%) | 13(0,84%) | 3(23,08%) | 4(30,77%) | 6(46,15%) | |

Тотальный панкреонекроз (V > 75%) | 5 (0,32%) | 1(20,00%) | 4(80,00%) | ||

Итого: | 1550 (100%) | 1207 (77,87%) | 216 (13,94%) | 82 (5,29%) | 45 (2,90%) |

Примечание: V – объем поражения.

При определении объема поражения поджелудочной железы выявлена прямая высокая корреляция с объемом перипанкреатического инфильтрата (rS=0,78; p=0,001).

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы в I фазе тяжелого острого панкреатита были зарегистрированы в 28,08% (89) случаев. Острая почечная недостаточность диагностирована у 30,81% (65) пациентов. Развитие признаков острой почечной недостаточности является предиктором ранней органной недостаточности. У 28,91% (61) больных тяжелым острым панкреатитом развивались интоксикационные расстройства сознания. Дыхательная недостаточность сопровождала 20,85% (44) наблюдений. Прогрессирование острой дыхательной недостаточности, в том числе потребовавшей применения ИВЛ, наблюдали у пациентов пожилого и старческого возраста. Развитие печеночной недостаточности отметили у 18,01% пациентов (таблица 2).

Таблица 2

Структура развития осложнений I фазы тяжелого острого панкреатита

Осложнения I фазы ТОП | Больные с осложнениями | Общее кол-во больных | Больные с ТОП |

Острая сердечно-сосудистая недостаточность | 89 | 5,74% | 42,18% |

Острая почечная недостаточность | 65 | 4,19% | 30,81% |

Интоксикационные расстройства сознания | 61 | 3,94% | 28,91% |

Недостаточность ЖКТ | 63 | 4,06% | 29,86% |

Острая дыхательная недостаточность, в том числе с применением ИВЛ | 44 15 | 2,84% 0,97% | 20,85% 7,11% |

Острая печеночная недостаточность | 38 | 2,45% | 18,01% |

Итого (n) | 148 | 1550 | 211 |

Развитие ранней органной недостаточности сопровождало 48,82% (103) ТОП и значительно ухудшало прогноз и течение I фазы тяжелого острого панкреатита. Осложнения со стороны 2 систем организма были выявлены в 58,11% (86) наблюдений, более 2 систем в 11,49% (17) ТОП. Ранняя органная недостаточность в I фазе заболевания явилась причиной 18 летальных исходов, что составило 8,53% из числа больных с ТОП, 17,48% случаев ПОН и 45% от общей летальности в данном исследовании. Однако полученные результаты согласуются с литературными данными [3; 4].

При интерстициальном отеке поджелудочной железы не было выявлено случаев развития органной недостаточности. Мелкоочаговое поражение сопровождалось осложнениями в 41,38% наблюдений, крупноочаговое – в 92,13%, а поражение поджелудочной железы свыше 50% объема всегда вызывало развитие органной дисфункции (таблица 3).

Таблица 3

Зависимость между объемом поражения поджелудочной железы и развитием ранней органной недостаточности

Поражение поджелудочной железы | n | Развитие ранней органной недостаточности |

Интерстициальный отек поджелудочной железы | 1327 | |

Мелкоочаговый панкреонекроз (V < 30%) | 116 | 48(41,38%) |

Крупноочаговый панкреонекроз (V от 30 до 50%) | 89 | 82 (92,13%) |

Субтотальный панкреонекроз (V от 50 до 75%) | 13 | 13 (100%) |

Тотальный панкреонекроз (V > 75%) | 5 | 5 (100%) |

Была выявлена прямая высокая корреляция (rS=0,72, p=0,001) между объемом поражения поджелудочной железы и развитием ранней органной дисфункции в I фазе ТОП.

При отсутствии признаков перипанкреатического инфильтрата развитие ранней органной дисфункции наблюдали всего в 3 случаях (0,25%). При вовлечении в патологический процесс до 3 областей доля осложнений составила 14,35% (31). При развитии перипанкреатического инфильтрата ранняя органная недостаточность развивалась в подавляющем большинстве случаев, 89,02% (73) наблюдений. При поражении от 7 и более областей в 91,11% (41) случаев имело место развитие ранней органной недостаточности (таблица 4). Выявили прямую корреляцию средней силы между формированием перипанкреатического инфильтрата и развитием осложнений I фазы ТОП, rS=0,64 (p=0,001).

Таблица 4

Зависимость между объемом перипанкреатического инфильтрата и развитием ранней органной недостаточности

Объем перипанкреатического инфильтрата | n | Ранняя органная недостаточность |

Без перехода на клетчатку | 1207 | 3 (0,25%) |

Поражение до 3 областей | 216 | 31 (14,35%) |

Поражение от 4 до 6 областей | 82 | 73 (89,02%) |

Поражение 7 и более областей | 45 | 41 (91,11%) |

Распространенность некротизирующего поражения поджелудочной железы и формирование перипанкреатического инфильтрата оказывают значимое влияние на течение острого панкреатита. Существует прямая положительная корреляция между развитием некротизирующего панкреатита в поджелудочной железе и формированием перипанкреатического инфильтрата. В редких случаях поражение забрюшинной клетчатки не сопровождается визуализируемым поражением паренхимы поджелудочной железы. Существует взаимосвязь между объемом поражения поджелудочной железы и развитием ранней органной недостаточности. Аналогичная взаимосвязь существует между развитием ранней органной недостаточности и формированием перипанкреатического инфильтрата. Развитие ранней органной недостаточности в I фазе тяжелого острого панкреатита обусловлено аутоинтоксикацией вследствие выброса в кровь большого количества биологически активных веществ, провоспалительных медиаторов и недоокисленных метаболитов, образующихся в ходе разрушения тканей. Полученные данные представляют большой интерес, поскольку пациенты с острым некротизирующим панкреатитом зачастую нуждаются в проведении интенсивной терапии в условиях ОРИТ, а характер вовлеченности в патологический процесс ткани поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки оказывает значимое влияние на развитие тяжелых системных осложнений и ранней органной недостаточности, лечение которой является актуальной задачей не только хирургии, но и реаниматологии, что подтверждают литературные исследования [9].

Выводы. Риск развития ранней органной недостаточности в I фазе ТОП возрастает при поражении большего объема поджелудочной железы и вовлечением в патологический процесс более 3 областей забрюшинной клетчатки.

Библиографическая ссылка

Винник Ю.С., Дунаевская С.С., Антюфриева Д.А., Деулина В.В. РАЗВИТИЕ РАННЕЙ ОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 4.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27762 (дата обращения: 26.10.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник