Осмотр живота при панкреатите

Живот при остром панкреатите при осмотре может быть вздут по всей поверхности или, ограниченно, в верхней половине. Изолированное вздутие в верхней половине живота многие авторы объясняют парезом поперечно-ободочной кишки, желудка и двенадцатиперстной кишки, возникшим вследствие распространения воспалительного процесса на окружающие ткани и вовлечения в процесс брыжейки ободочной кишки.

Литературные данные о частоте метеоризма при остром панкреатите весьма разнообразны. С. В. Лобачев (1953) клинику паралитической непроходимости при данном заболевании наблюдал у 98% больных. А. А. Шелагуров (1970) установил наличие вздутия живота у 29,4% больных, чаще среди страдающих геморрагической формой панкреатита. В. М. Глускина (1972) вздутие живота отметила у 45% больных. V.E. Siler (1950) указанный симптом наблюдали почти у трети больных.

У обследуемых нами больных живот при осмотре был более чем у половины правильной формы, у остальных умеренно вздут, принимал активное участие в акте дыхания. Ограниченное вздутие в верхней половине живота было отмечено у 24,4% больных. При перкуссии живота у большинства больных (96,9%) определяли тимпанический звук, особенно в верхней половине и эпигастрии. Иногда может исчезнуть печеночная тупость (симптом Жобера), связанная со вздутием петель поперечно-ободочной кишки.

У ряда больных выявляется притупление перкуторного звука в латеральных каналах брюшной полости (симптом Квервена), что указывает на появление экссудата в животе. Указанный признак был определен нами у 8,5% больных. Наличие экссудата в брюшной полости некоторые специалисты связывают с повышением давления в воротной вене и нарушением лимфообращения, другие объясняют вытеканием поджелудочного сока при нарушении целостности капсулы и долей железы вследствие прогрессирования воспалительного процесса. В сомнительных случаях наличия экссудата в брюшной полости целесообразно применять шарящий катетер с последующим исследованием перитонеального экссудата или сделать пункцию заднего свода. По характеру и цвету экссудата брюшной полости, а также содержанию в нем ферментов можно определить или исключить наличие панкреатита.

При перкуссии живота следует определять болезненные зоны на передней брюшной стенке (симптом Раздольского), указывающие в некоторой степени на локализацию патологического процесса в брюшной полости. Вегдтапп и Ка1к болезненную зону при остром панкреатите определяли слева от пупка и далее к левому реберно-позвоночному углу. У наших больных положительный симптом Раздольского наблюдался в 44,5% случаев (Р>0,05).

При пальпации живот у больных острым панкреатитом обычно мягкий во всех его отделах, небольшая резистентность или умеренное напряжение мышц передней брюшной стенки может иметь место в эпигастральной области. Литературные сведения о состоянии мышц передней брюшной стенки при остром панкреатите весьма разноречивы. По данным И. Г. Руфанова (1925),3. И.Пономарева (1930), Г. Мондора (1940), В. М. Воскресенского (1949), контрактура мышц передней брюшной стенки при указанном заболевании отсутствует, или у трети больных определяется незначительная мышечная напряженность в эпигастральной области. И. С. Полещук (1965) выраженное напряжение мышц брюшной стенки отметил у 59,7% больных, Б. В. Петровский (1968) —у 41%, Б. А. Сотниченко (1971) —у 50,9%, Ф. С. Анкудинов (1972) —у 26,5% больных.

На фоне мягкой брюшной стенки может определяться мышечная резистентность в эпигастральной области, располагающаяся поперечно в проекции поджелудочной железы,— симптом Керте. По мнению автора, этот признак является патогномоничным для острого панкреатита. И. Г. Руфанов (1925), В. М. Воскресенский (1949) положительный симптом Керте отметили у 50% обследованных больных, А. X. Бабасинов (1935) —только у 10%, И. С. Полещук (1965)—у 77,2%, В. М. Лащевкер — у 22,7%, Ф. С.Анкудинов (1972),А.А.Шалимов (1976) — у 60—62% больных острым панкреатитом.

Отсутствие напряжения мышц передней брюшной стенки в начале заболевания при остром панкреатите объясняется ограничением патологического процесса в пределах сальниковой сумки и непопаданием раздражающего агента на париетальную брюшину. В дальнейшем при прогрессировании и распространении воспалительного очага вовлекается в процесс париетальная брюшина, наступает рефлекторная мышечная контрактура передней брюшной стенки, характерная для перитонита.

На нашем материале у большинства больных (84,1%) живот при поступлении был мягким, а при деструктивной форме заболевания — у 60% (Р<0,01); небольшая резистентность мышц брюшной стенки отмечалась в единичных случаях, умеренное напряжение — у 10,9% больных, без существенной разницы между формами заболевания (Р>0,05). В верхней половине живота напряжение мышц наблюдалось у 1,8% больных, в области эпигастрия —у 4,8% (Р>0,05), в правом подреберье —у 3,6%.

Большое диагностическое значение следует придавать определению болезненности в эпигастральной области или других признаков, встречающихся нередко в литературе в виде эпонимных симптомов (табл. 3).

Таблица 3. Диагностическая ценность отдельных симптомов при остром панкреатите

Как следует из данных таблицы, у большинства обследованных больных с острым панкреатитом при пальпации обнаруживается болезненность в подложечной области. Значительно реже определяется болезненность в ограниченной области, отражая при этом преимущественную локализацию воспалительного процесса в поджелудочной железе, так как регионарное ее поражение встречается сравнительно редко. Почти одинаково часто отмечалась болезненность под мечевидным отростком и в правом подреберье, что свидетельствовало о поражении головки железы. Однако следует отметить, что болезненность в правом подреберье может быть также при сопутствующем холецистите или холедохолитиазе. Чаще наблюдалась болезненность в левом подреберье, что, по-видимому, было вызвано преимущественным поражением тела поджелудочной железы.

Болезненность в правой подвздошной области связана с поступлением экссудата из сальниковой сумки по правому флангу в подвздошную область и вовлечением в процесс брюшины илеоцекального угла; встречается редко. Важное значение для распознавания заболевания имеют ряд симптомов, определяемых путем пальпации.

Симптом Керте — наличие поперечной резистентности в эпигастральной области в проекции поджелудочной железы. У обследуемых нами больных он был положительным в 8,5% случаев. Нередко при остром панкреатите наблюдается феномен мечевидного отростка, описанный И. М. Ляховицким,— появление болезненности при незначительном надавливании на правую половину мечевидного отростка или при отдавливании его вверх. Считается патогномоничным для холецистита, холелитиаза. Однако он может быть положительным и при остром панкреатите, особенно при последующем вовлечении в процесс желчевыводящих путей. В наших наблюдениях этот симптом был положительным в 26,8% случаев независимо от формы заболевания (Р>0,05).

В 1941 г. на Ленинградском пироговском хирургическом обществе В. М. Воскресенский предложил новый тогда симптом для диагностики острого панкреатита — исчезновение пульсации брюшного отдела аорты в надчревье. Автор рекомендовал при этом осуществлять пальпацию бережно и вместе с тем настойчиво оказывать давление на переднюю брюшную стенку во время выдоха, при наибольшем расслаблении брюшного пресса. При обследовании 16 больных острым панкреатитом он наблюдал указанный признак у 15. Механизм исчезновения пульсации состоял в прикрытии аорты увеличенной и уплотненной поджелудочной железой вследствие ее воспаления.

Однако впоследствии специалисты не были единодушны в оценке симптома Воскресенского. И. С. Полещук (1965), например, наблюдал его у 38,6% больных, Ф. С. Анкудинов (1972)—у 18,9%, А. А. Шалимов (1976), Я. Д. Абусара (1977)—у 60—70% больных. Многие считают, что особенно полагаться на данный симптом нельзя, поскольку исчезновение пульсации абдоминальной аорты в эпигастрии можно наблюдать и при других заболеваниях. Сам Воскресенский при определении признака у 120 больных с другими заболеваниями органов брюшной полости отсутствие пульсации аорты отметил у 5,4% больных. Кроме того, нередко при выраженном напряжении мышц передней брюшной стенки, вызванном перфорацией полого органа, или при чрезмерно развитой подкожно-жировой клетчатке брюшной стенки и при отсутствии острого панкреатита отмечается положительный симптом Воскресенского. К тому же он может быть положительным и у здоровых людей. Нами исчезновение пульсации брюшной аорты отмечено в 19,5% случаев.

Гораздо реже встречается симптом Дельбе — расширение пульсации аорты в эпигастральной области. В основе симптома находятся склеротические изменения в поджелудочной железе, вызванные острым или хроническим рецидивирующим панкреатитом, что приводит к уменьшению и уплотнению железы, и она служит как бы «пилотом», передающим пульсацию аорты на переднюю брюшную стенку. Нами симптом отмечен только у 5 больных с отечной формой острого панкреатита.

Симптом Щеткина—Блюмберга в начале заболевания, в связи с локализацией воспалительного процесса в забрюшинном пространстве, отсутствует или слабо выражен. При прогрессировании патологического процесса и скоплении выпота из сальниковой сумки в свободной брюшной полости и вовлечении в процесс брюшины симптом проявляется ярче; при отечной форме заболевания встречается реже. В литературе частота симптома Щеткина—Блюмберга колеблется от 10 до 68,9%. У обследуемых нами больных он наблюдался главным образом при деструктивной форме заболевания — у 70% больных, при отечной — у 9,7%.

Симптом Кюнео — прощупывание инфильтрата по ходу железы — в литературе описан редко. Мы наблюдали его в 10,3% случаев (Р>0,05).

Некоторые специалисты считают более постоянным признаком при остром панкреатите определение болезненности в области реберно-позвоночного угла слева — симптом Мейо—Робсона. По мнению В. М. Воскресенского (1949), симптом бывает положительным при поражении хвоста, тела или всей железы; он наблюдал его у трети больных. Нами этот симптом был установлен у 29% больных независимо от формы заболевания (Р> >0,05).

При пальпации живота следует обращать внимание на наличие болезненности в точке Дежардена, которая определяется при давлении над правой прямой мышцей живота, в 10 см выше пупка. Этой точке, по мнению Мейо—Робсона, соответствует устье вирсунгова протока. О положительности симптома Дежардена при остром панкреатите имеются единичные сообщения, в основном относящиеся к доантибиотиковому периоду (И. Г. Руфа-нов, 1925; М. Ю. Глезер, 1927; 3. И. Пономарев, 1930; и др.). Современные исследователи не уделяют внимания данному симптому, ввиду чего в литературе практически нет данных о частоте его встречаемости. Между тем в наших наблюдениях симптом Дежардена оказался положительным в 92,6% случаев и имел при этом первостепенное значение в установлении диагноза острого панкреатита. Это хорошо иллюстрирует следующее наблюдение.

Больная А., 56 лет, поступила в клинику через 49 часов после внезапного начала интенсивных колющих опоясывающих болей в эпигастральной области, иррадиирующих в область сердца. Боли в животе сопровождались тошнотой и многократной рвотой с примесью желчи.

Больная тучная. При поступлении температура тела 37,6°, пульс 94 уд./мин, ритмичный, артериальное давление 140/90 мм рт. ст. Губы цианотичные, сухие, часто облизывает. Язык влажный, покрыт белым налетом. Живот мягкий, принимает активное участие в акте дыхания. При перкуссии определяется болезненность в эпигастрии (симптом Раздольского). При пальпации болезненность в подложечной области и правом подреберье. Положительны симптомы Дежардена, Мартена, Преиони. Симптомов раздражения брюшины нет.

Анализ, крови: лейкоцитов 6700, эозинофилов 1%, палочкоядерных 1%, сегментоядерных 58%, лимфоцитов 35%, моноцитов 5%, СОЭ 6 мм/час. Анализ мочи: удельный вес 1021, следы белка, лейкоцитов 6—8 в поле зрения, эритроцитов неизмененных 4—6 в поле зрения, слизи немного; диастаза 1024 ед. по Вольгемуту. Протром-бин 100%, рекальцификация 1 мин 40 с; фибриноген 0,55 г%.

Диагноз: острый панкреатит. Проведено консервативное лечение. Больная выздоровела.

При тотальном поражении поджелудочной железы или локализации воспалительного процесса в ее теле или хвостовой части определяется болезненность в левом подреберье при поколачивании по реберной дуге слева. При деструктивном панкреатите признак бывает положительным в 95% случаев.

Симптом Мартена — болезненность ниже и левее точки желчного пузыря — мало известен в литературе. В наших наблюдениях он был положительным в 30,5% случаев с преобладанием при деструктивной форме заболевания.

Больной Г., 70 лет, поступил в клинику через 12 часов от начала заболевания с жалобами на постоянные сильные боли в эпигастральной области, возникшие внезапно и имеющие тенденцию к нарастанию. Боли иррадиировали в левую половину грудной клетки. Кроме того, больной отмечал многократную рвоту желчью, задержку стула, учащенное мочеиспускание.

При поступлении температура тела 36,8 °С, состояние средней тяжести, пульс 100 уд./мин, удовлетворительного наполнения и напряжения, аритмичный. Артериальное давление 140/80 мм рт. ст.

При перкуссии легких звук легочный с коробочным оттенком, аусультаnивно — везикулярное дыхание. Тоны сердца приглушены. Живот умеренно вздут, участвует в акте дыхания, при аускультации кишечные шумы отсутствуют. При пальпации живот мягкий, безболезнен в эпигастральной области и правом подреберье. Положительные симптомы Ляховицкого, Ортнера, Дежардена, Преиони, Яновера, Мартена, Щеткина—Блюмберга в правой половине живота.

Анализ крови: лейкоцитов 12500, эозинофилов 3% палочко-ядерных 5%, сегментоядерных 68%, лимфоцитов 12%, моноцитов 12%, СОЭ 56 мм/час. Анализ мочи: удельный вес 1017, белка 0,98%, лейкоцитов 10—18 в поле зрения, эритроцитов свежих 1—3 в поле зрения. Протромбин 97%; рекальцификация 2 мин; фибриноген 0,60 г%. Амилаза мочи 2048 ед.

Диагноз: острый панкреатит.

Консервативное лечение не дало улучшения. Через 5 часов после поступления — операция. Обнаружен геморрагический некроз поджелудочной железы, перитонит. Желчный пузырь напряжен, без признаков воспаления. Произведены дренирование брюшной полости, холецистостомия, введены под капсулу поджелудочной железы 0,25% раствор новокаина, антибиотики, трасилол. В корень брыжейки поперечно-ободочной кишки вставлена поливиниловая трубка для введения 3 раза в день растворов новокаина, антибиотиков, ингибиторов. Больной выздоровел.

При остром панкреатите описаны и другие болевые точки: Преиони — болезненность в точке, расположенной на два поперечных пальца выше пупка и на один палец левее средней линии; Яновера — болезненность при пальпации в 2 см левее пупка и Орловского — болезненность слева от пупка. Наибольшее значение среди них для диагностики острого панкреатита мы придаем симптому Преиони (68,29%). Симптомы Яновера и Орловского встречаются гораздо реже, к тому же дифференцировать их практически трудно, так как оба признака определяются слева от пупка. Нужно рассматривать их как один признак.

Френикус-феномен (симптом Мюсси—Георгиевского) — болезненность при надавливании пальцем над ключицей между ножками грудино-ключично-сосковой мышцы. Для большей достоверности признака следует определять френикус-феномен двумя пальцами (II и III) правой кисти путем одновременного надавливания на правую и левую ножку кивателыюй мышцы. Положительным был френикус-феномен у трети наших больных острым панкреатитом, в основном слева и значительно реже — справа, независимо от формы заболевания (Р>0,05).

Таким образом, на современном этапе для установления диагноза острого панкреатита важное значение следует придавать определению болезненности в эпигастральной области и правом подреберье, а также проявлению симптомов Дежардена, Преиони, Мартена, Яновера и френикус-феномена слева. Важно также определение болезненности в левом подреберье при поколачивании краем ладони по левой реберной дуге в момент выдоха, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс тела и хвоста поджелудочной железы. Последний был положительным в наших наблюдениях при отечной форме в 81,9% и деструктивной в 95% случаев, без статистически достоверной разницы между формами заболевания (Р>0,05).

Диагностика острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости. А.К. Арсений., 1982.

Еще статьи на эту тему:

– Объективные данные при осмотре больных острым панкреатитом

– Клиника и диагностика острого панкреатита

– Частота заболевания острым панкреатитом

– Патоморфологические изменения в поджелудочной железе при остром панкреатите

Источник

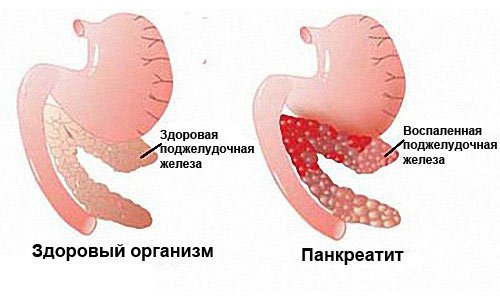

Панкреатит – это воспаление тканей поджелудочной железы (ПЖ) с нарушением оттока ее секретов. Заболевание вызвано плохой проходимостью выводящих протоков на фоне повышенной активности ферментных систем. При этом выделяемые соки не успевают выходить в просвет двенадцатиперстной кишки, а накапливаются и начинают переваривать собственные ткани железы.

За последние 10 лет «популярность» заболевания выросла в 3 раза и стала характерным явлением не только для взрослых, но и для подрастающего поколения. Наиболее частые причины – нарушение рациона питания и отсутствие правильной культуры потребления алкогольных напитков.

Причины заболевания

Основные причины развития панкреатита:

- Длительное и неумеренное потребление алкоголя. Этиловый спирт повышает насыщенность панкреатических соков и провоцирует спазм сфинктера, который регулирует их поступление в двенадцатиперстную кишку. Статистика: 40% пациентов с панкреатитом больны алкоголизмом; 70% – периодически злоупотребляют алкоголем.

- Желчнокаменная болезнь – желчный конкремент способен вызывать закупорку выносящих протоков и стать причиной воспаления железистой ткани. Статистика: 30% пациентов имеют в анамнезе камни в желчном пузыре.

- Нарушение липидного обмена, связанное с перееданием и ожирением, приводит к повышенной выработке ферментов, что провоцирует риск воспаления. Статистика: 20% случаев сопровождается избыточным весом и заболеваниями липидного обмена.

- Вирусные инфекции, в том числе гепатиты, туберкулез, ветряная оспа, паротит, корь, брюшной тиф и др.

- Нарушение кальциевого обмена – гиперкальциемия. Приводит к склеротизации (затвердению) тканей железы с нарушением секреторной функции и спазмом протоков.

- Аутоиммунные заболевания – некоторые виды аллергии могут провоцировать аутоиммунную агрессию антител к собственным клеткам ПЖ.

- Паразитарные инвазии – скопление крупных паразитов, например аскарид, способно перекрыть выносящие протоки органа.

- Повреждения протоков при травмах и во время операций.

- Отравление или интоксикация организма — приводит к перегрузке ферментных систем с избыточной выработкой пищеварительных соков.

- Эндокринные заболевания — прямо или косвенно влияют на работу всех желез внутренней и внешней секреции. Особенно пагубно воздействуют на ПЖ нарушения работы щитовидной железы и сахарный диабет.

- Патологии структур пищеварительной системы – энтероколит, колит, дуоденит, дивертикулит, язвенная болезнь, синдром Рейе (жировое перерождение печени).

- Длительный прием некоторых лекарств – стероидных препаратов, определенных видов мочегонных средств, антибиотиков, сульфаниламидов.

- Сосудистые патологии (артериальная гипертензия, атеросклероз) с нарушением кровообращения в области поджелудочной железы, а также осложнения в период беременности у женщин.

- Гемолитические заболевания – в том числе гемолитико-уремический синдром.

- Наследственные патологии (чаще всего муковисцидоз). Связанное с ним загустение внутренних секретов, в том числе панкреатических соков, приводит к нарушению их оттока.

Вызывающие панкреатит причины могут проявляться самостоятельно или и в комплексе. Это определяет не только этиологию заболевания, но и степень ее проявления, тяжесть протекания и терапевтический прогноз.

Повторные приступы острого панкреатита провоцируют переход заболевания в хроническую форму. Из-за частого воспаления орган покрывается рубцовой тканью (фиброзное перерождение) и теряет способность вырабатывать нужное количество ферментов. Если повреждению подвергаются участки, вырабатывающие инсулин (островки Лангерганса), развивается инсулинозависимая форма сахарного диабета.

Как проявляется панкреатит: симптомы и признаки

Основной список симптомов при острой форме:

- выраженная боль в подреберье – с учетом причины заболевания и сопровождающих патологий может быть опоясывающей, право- или левосторонней;

- реакции со стороны пищеварительного тракта – икота, отрыжка с неприятным запахом, тошнота и многократные приступы рвоты, запоры или диарея;

- общее ухудшение состояния – обезвоживание организма, ощущение сухости во рту, слабость, повышение или понижение артериального давления, одышка, усиленное потоотделение, высокая температура;

- внешние проявления – тусклая, землистого цвета кожа, синюшные или коричневатые пятна в области поясницы и надпупочной зоне, возможна механическая желтуха.

Внимание! Острая форма требует срочной госпитализации с последующим лечением в стационаре.

При хронической форме признаки панкреатита выражены слабее:

- боль проявляется только после приема жареной и жирной пищи или алкоголя; в остальное время в области подреберья могут наблюдаться легкие неприятные ощущения;

- реакции со стороны пищеварительной системы проявляются только при диспептической форме в виде метеоризма, поноса или запора;

- внешние кожные проявления в виде легкой желтушности; при длительном отсутствии лечения наблюдается потеря веса, анемия, сахарный диабет 2-го типа.

В латентной стадии заболевание протекает бессимптомно; при фиброзной форме рубцовая ткань может разрастаться с образованием псевдоопухолевый структур.

Важно! Панкреатит поджелудочной железы редко проявляется как самостоятельное заболевание. Обычно патологический процесс объединяет несколько органов пищеварения, вовлекая в него гепатобилиарную систему (печень, желчный пузырь и протоки), двенадцатиперстную кишку, желудок. Данный факт требует проводить диагностику всей пищеварительной системы человека.

Как проходит обследование

Диагностика и лечение панкреатита находятся в компетенции гастроэнтеролога. Для вынесения диагноза врач собирает анамнез, проводит осмотр и назначает диагностические процедуры.

Осмотр врача

Процедура включает оценку состояния кожных покровов, глазных склер, языка, работы слюнных желез. Затем пациента помещают на кушетку и проводят пальпацию и простукивание для выявления объективных симптомов панкреатита:

- симптом Мюсси-Георгиевского, или френикус-симптом – болезненные ощущения при надавливании кончиками пальцев в области над левой ключицей – там, где между ножками кивательных мышц проходит диафрагмальный нерв;

- чувствительность в зоне Шоффара – в области проекции головки поджелудочной железы, на 5-6 см выше и правее пупка;

- симптом Губергрица-Скульского – болезненность проявляется в зоне проекции тела поджелудочной железы, чуть левее зоны Шоффара;

- болезненность в зоне Мейо-Робсона – левый реберно-позвоночный угол – область расположения хвоста поджелудочной железы;

- симптом Дежардена – чувствительность в точке, расположенной на 5-6 см над пупком по линии, соединяющей пупок и подмышечную впадину; как и зона Шоффара, точка является проекцией головки поджелудочной железы;

- гипотрофический признак Гротта – недостаток подкожно-жировой клетчатки в области проекции железы;

- геморрагический симптом Тужилина, или симптом «красных капелек», проявляется в виде мелких бордовых высыпаний или коричневой пигментации над областью железы;

- симптом Кача – болезненность при пальпации на выходе отростков нервов на уровне грудных позвонков: 8-9-го – слева, 9-11 – справа.

- симптом Воскресенского – при увеличении поджелудочной железы с отеком клетчатки пульс брюшной аорты не прощупывается.

Вместе с опросом пальпация позволяет определить наличие диспептических явлений со стороны пищеварительного тракта: метеоризма, отрыжки, тошноты, диареи, запора.

Внимание! Признаком хронического панкреатита может быть выраженная потеря веса. Она развивается вследствие нарушения процесса переваривания пищи на фоне снижения секреторной функции железы и дефицита ферментов. Сопровождается повышенной сухостью кожи, анемией, головокружением.

Диагностические процедуры

Лабораторные методы диагностики:

- общий анализ крови выявляет признаки воспаления – высокий уровень лейкоцитов, пониженный СОЭ;

- биохимический анализ крови определяет уровень панкреатических ферментов – амилазы, щелочной фосфатазы, а также пигмента билирубина;

- анализ мочи показывает остаточное содержание ферментов амилазы и диастазы;

- беззондовые методы диагностики оценивают активность пищеварительного процесса введением субстратов для ферментов поджелудочной железы с последующим отслеживанием их усвоения;

- анализ кала на паразитов проводят по необходимости.

Инструментальный набор методик:

- УЗИ – определяет форму и размеры органа, наличие уплотнений и фиброзных участков;

- гастроскопия — оценивает степень воспаления стенок желудка и двенадцатиперстной кишки;

- рентгенография и ее разновидность – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография – помогают обнаружить в протоках скопления сгустков или камней, вызывающих закупорку;

- зондовые методы определения внешнесекреторной функции железы – секретин-панкреозиминовый тест, тест Лунда;

- КТ или МРТ позволяет оценить степень некроза тканей у тяжелых пациентов;

- лапароскопия используется в сложных случаях для визуальной оценки и биопсии тканей.

Как лечить панкреатит поджелудочной железы

Три правила при лечении данной патологии – покой, холод и голод:

- покой замедляет кровообращение и снижает приток крови к больному органу;

- холодные компрессы на область подреберья понижают температуру воспаления и выраженность болевого синдрома;

- голодание в течение 1-6 дней приостанавливает выработку ферментов, вызывающих воспаление.

Дополнительно назначают консервативное лечение с использованием медикаментов, физиотерапии и фитотерапии.

Медикаментозное лечение:

- спазмолитики и НПВС для устранения спазмов ЖКТ и воспаленной поджелудочной железы;

- антибиотики – при активном инфекционном процессе;

- антисекреторные препараты – для подавления внешней (ферментной) и внутренней (гормональной) секреции;

- панкреатические ферменты – для поддержания здорового пищеварения в период лечения, а также при значительном перерождении тканей железы;

- инсулиновые препараты – при повреждении зон выработки гормона.

Физиотерапию подключают к лечению после снятия острой фазы воспаления. Наиболее действенные методики:

- электрофорез с обезболивающими и противовоспалительными препаратами повышает интенсивность их действия, лучше снимает боль и воспаление;

- ультразвук используют как обезболивающее при опоясывающем болевом синдроме;

- диадинамические токи – воздействие низкочастотными импульсами улучшает кровоснабжение, усиливает тканевой обмен, обезболивает;

- лазерное и УФ-облучение крови снимают воспаление, улучшают микроциркуляцию жидких сред и регенерацию тканей;

- переменное магнитное поле успешно помогает ликвидировать отек и воспаление.

Фитотерапию используют в качестве сопроводительного лечения – для усиления действия медикаментозных препаратов и устранения возможных «побочек». В этих целях используют растения с противовоспалительным, детоксикационным, спазмолитическим, успокаивающим действием. К ним относят ромашку, календулу, зверобой, полынь, одуванчик, лопух, золотой ус, пустырник, бессмертник, барбарис, тмин и ряд других трав, которые используют как поодиночке, так и в составе комплексных сборов.

В тяжелых случаях, когда консервативные методы лечения не помогают, прибегают к хирургическому удалению органа или его части с последующим назначением заместительной ферментной терапии на постоянной основе. Показания: полный распад органа, наличие кист, некрозов, опухолей, абсцессов, свищей, стойкой закупорки протоков камнями.

После снятия острого воспаления назначают специальное диетическое питание. При хроническом панкреатите или в случае хирургического лечения железы оно должно быть пожизненным.

Диета №5 при панкреатите

При панкреатите железа не в состоянии справиться с большим набором разнообразной пищи, поэтому наилучший выход – это дробное раздельное питание. Полностью исключают продукты, стимулирующие повышенную секрецию: жирное, соленое, жареное, копченое, специи, шоколад, кофе, крепкий чай, мясные, рыбные, грибные бульоны, грубую клетчатку в виде свежих фруктов и овощей, а также любые алкогольные напитки.

Строгая диета №5п (по Певзнеру) актуальна в первые дни после обострений. Особенности:

- дробное питание мелкими порциями 8 раз в сутки; размер разовой порции – не более 300 г.;

- структура пищи – термически обработанные, измельченные в кашицу продукты: пюре, кисели, пудинги, слизистые каши на воде, размягченные в чае сухарики;

- состав пищи – отваренные в воде или на пару овощи (морковь, картофель, кабачки, тыква), нежирные мясо и рыба, нежирная молочная продукция, куриный белок, овощные бульоны, макароны, крупы, полусладкие ягоды и фрукты; акцент следует сделать на белковую пищу с пониженным содержанием жиров и углеводов;

- потребление соли – не более 10 г в сутки; вместо сахара желательно использовать сахарозаменитель;

- еда должна быть теплой – температура 20-52 градуса; горячее и холодное есть нельзя!

При достижении ремиссии требования диеты немного смягчаются:

- количество приемов пищи сокращают до 5 раз в день с увеличением порций;

- допускается употребление неизмельченных продуктов, тушеных и запеченных блюд, молочных каш;

- можно увеличить количество углеводов.

Внимание! Большое значение имеет отказ от курения, особенно если заболевание спровоцировано плохим состоянием сосудов.

Единичный случай острого панкреатита при своевременном и качественном лечении может пройти без последствий для организма. При переходе заболевания в хроническую форму полное восстановление ПЖ невозможно. Однако при соблюдении строгой диеты и рекомендаций по медикаментозному лечению можно добиться стойкой ремиссии со значительным улучшением качества жизни.

Источник