Острый панкреатит и панкреонекроз клинические рекомендации

В данной статье предоставлены клинические рекомендации по ведению острого панкреатита у взрослых пациентов.

1. Краткая информация

1.1 Определение

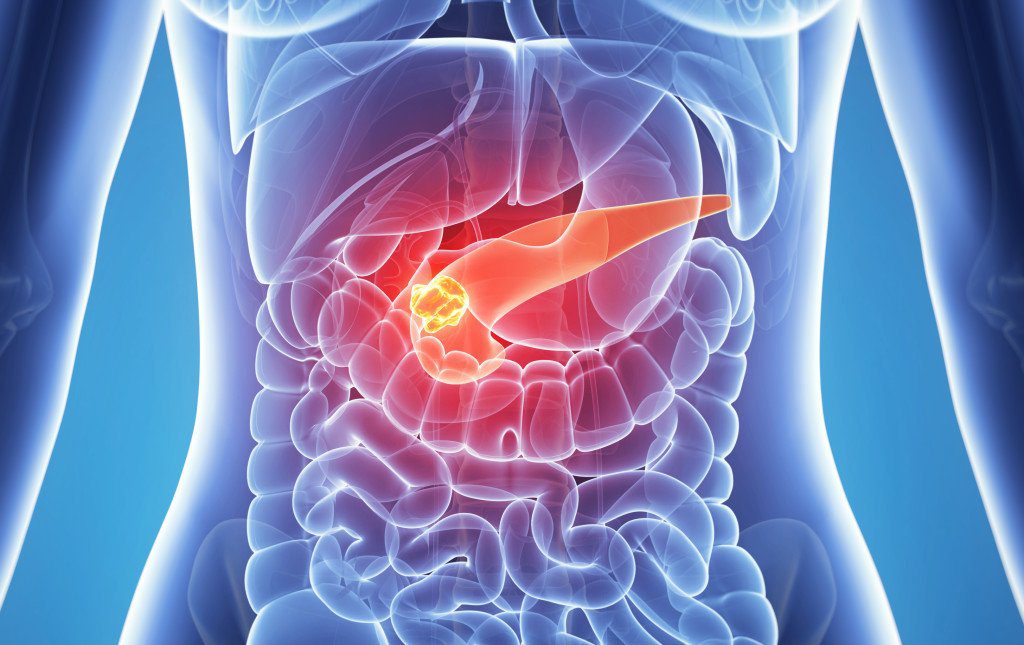

Острый панкреатит (ОП) – первоначально асептическое воспаление поджелудочной железы, при котором возможно поражение окружающих тканей и отдаленных органов.

1.2 Этиология и патогенез

Этиологические формы панкреатита:

- Острый алкогольно-алиментарный – 55%

- Острый билиарный – 35%

- Острый травматический 2 – 4 %

- Другие этиологические формы – 6 – 8%

Факторы агрессии

Первичные:

- трипсин, химотрипсин вызывают протеолиз белков;

- фосфолипаза А2 разрушает мембраны клеток;

- липаза приводит к липолитическому некрозу в железе, клетчатке и брыжейке кишки;

- эластаза разрушает стенку сосудов и соединительнотканные структуры, что приводит к некрозу.

Вторичные:

- активация калликреин–кининовой системы ферментами нарушает микроциркуляцию.

Третичные:

- макрофаги, мононуклеары, нейтрофилы продуцируют цитокины, угнетающие иммунитет.

Четвертичные:

- цитокины, ферменты, метаболиты увеличивают проницаемость стенки кишки, способствующую поступлению токсинов в кровоток и лимфу русло и поражающих органы-мишени.

Факторы агрессии и органные дисфункции создают синдром «взаимного отягощения».

Фазы острого панкреатита:

- Отечный (интерстициальный) панкреатит 80-85% – легкая степень с редким развитием локальных осложнений или системных расстройств, не имеет фаз.

- Некротический панкреатит (панкреонекроз) у 15-20%, средняя или тяжёлая степень, фазовое течение с 2 пиками летальности – ранней (по 1 недели фазы IА и IВ) и поздней (недели и месяцы).

I А фаза – до 3 суток формирование очагов некроза в паренхиме и развитие эндотоксикоза с полиорганной недостаточностью.

I В фаза – реакция организма на очаги некроза резорбтивной лихорадкой и формированием перипанкреатического инфильтрата.

II фаза – секвестрация асептическая и септическая.

1.3 Эпидемиология

- Распространенность 32-389 на 1 млн. населения.

- Смертность 6-12 на 1 млн. населения.

- Общая летальность 2.5%-3.5%; послеоперационная 20%-25%

- С 2009 года в структуре «острого живота» ОП сместился с 1 места на 2 с долей 25%-35%, уступив острому аппендициту.

1.4. Кодирование по МКБ-10

Острый панкреатит (K85):

- К85.0 – Идиопатический острый панкреатит;

- К85.1 – Билиарный острый панкреатит: желчнокаменный панкреатит;

- К85.2 – Алкогольный острый панкреатит;

- К85.3 – Медикаментозный острый панкреатит;

- К85.8 – Другие виды острого панкреатита;

- К85.9 – Острый панкреатит неуточнённый.

1.5 Классификация

ОП лёгкой степени – панкреонекроз не образуется (отёчный панкреатит) и органная недостаточность не развивается.

ОП средней степени – с одним из местных проявлений (инфильтрат, псевдокиста, абсцесс), или/и развитие транзиторной – не более 48 часов органной недостаточности.

ОП тяжёлой степени – с либо не отграниченным инфицированным панкреонекрозом (гнойно-некротический парапанкреатит) или/и развитие персистирующей органной недостаточности.

2. Диагностика

Клинические проявления зависят от морфологической формы, фазы заболевания, тяжести синдрома системного воспалительного ответа и органной недостаточности.

Каждой фазе заболевания соответствует клинико-морфологическая форма, поэтому диагностика проводится в зависимости от фазы заболевания.

Шкала критериев первичной экспресс-оценки тяжести ОП (СПб НИИ СП, 2006г):

- перитонеальный синдром;

- олигурия (менее 250 мл за 12 часов);

- кожные симптомы (гиперемия лица, «мраморность», цианоз);

- САД менее 100 мм.рт.ст;

- энцефалопатия;

- Hb более 160 г/л;

- лейкоцитов более 14 х109/л;

- глюкоза крови более 10 ммоль/л;

- мочевина более 12 ммоль/л;

- метаболические нарушения по ЭКГ;

- вишнёвый или коричнево-чёрный ферментативный экссудат при лапароскопии/ лапароцентезе;

- при лапароскопии распространённый ферментативный парапанкреатит, выходящий за границы сальниковой сумки и распространяющийся по фланкам;

- распространённые стеатонекрозы при лапароскопии;

- отсутствие эффекта от базисной терапии.

- Оценка шкалы:

5 признаков – с 95% вероятностью тяжёлая форма ОП.

2-4 признака – ОП средней степени, госпитализация в ОРИТ.

0 – 1 признак – лёгкая форма ОП, госпитализация в хирургическое отделение.

Для оценки органных и полиорганных дисфункций используют шкалу SOFA.

При невозможности определения тяжести ОП по шкалам – клинико-лабораторные критерии ОП:

- признаки синдрома системного воспалительного ответа (ССВО);

- гипокальциемия <1,2 ммоль/л,

- гемоконцентрация: Нb> 160г/л или Ht > 40 Ед., глюкоза > 10 ммоль/л;

- СРБ >120мг/л;

- шок

- почечная недостаточность (олиго-анурия, креатинин >177 мкмоль/л);

- печеночная недостаточность (гиперферментемия);

- церебральная недостаточность (делирий, сопор, кома);

- желудочно-кишечное кровотечение (более 500мл/сутки);

- коагулопатия

Срочное ЭПСТ с литоэкстракцией при вклинении камня большого дуоденального сосочка (БДС):

- интенсивный болевой синдром, не купируемый наркотическими анальгетиками;

- быстро прогрессирующая желтуха;

- отсутствие желчи в ДПК при ФГДС;

- признаки билиарной гипертензии на УЗИ.

Показания к КТ/МСКТ (МРТ):

- неясность диагноза и дифференциальная диагностика;

- необходимость подтверждения тяжести по клиническим прогностическим признакам;

- отсутствие эффекта от консервативного лечения.

Сроки выполнения МСКТА (МРТ):

- для диагностики панкреонекроза на 4 – 14 сутки заболевания;

- при прогрессировании заболевания;

- при отсутствии эффекта от лечения;

- для уточнения локализации очагов нагноения перед дренирующими вмешательствами.

КТ–индекс тяжести панкреатита по Бальтазару не обязательное исследование, но используется для прогноза тяжести заболевания.

Протокол диагностики и мониторинга перипанкреатического инфильтрата в IВ фазе.

Перипанкреатический инфильтрат (ПИ) и резорбтивная лихорадка – признаки тяжёлого или среднетяжёлого панкреатита.

Определяют:

- показатели синдрома системного воспалительного ответа: лейкоцитоз со сдвигом влево, лимфопения, увеличенное СОЭ, повышение фибриногена, СРБ и др.;

- УЗ-признаки ПИ (сохраняющееся увеличение железы, нечёткость контуров и появление жидкости в клетчатке).

Для мониторинга ПИ рекомендуется:

- динамическое исследование клинико-лабораторных показателей;

- не менее 2-х УЗИ на 2-й неделе заболевания;

- в конце 2-й недели КТ зоны поджелудочной железы.

Возможные исходы к концу IВ фазы:

- рассасывание сроком до 4 недель;

- асептическая секвестрация панкреонекроза с формированием псевдокисты: стабилизация размеров ПИ при нормализации самочувствия и стихании ССВР на фоне гиперамилаземии;

- септическая секвестрация (гнойные осложнения).

Протокол диагностики и мониторинга псевдокисты поджелудочной железы во II фазе заболевания в фазе асептической секвестрации.

Постнекротическая псевдокиста формируется от 4 недель до 6 месяцев.

Критерии верификации кисты:

- стихание ССВР на фоне гиперамилаземии;

- на УЗИ/КТ к 5-й неделе в парапанкреальной клетчатке увеличение скопления жидкости с образованием стенок.

При отсутствии осложнений возможно амбулаторное лечение с УЗИ-мониторингом кисты каждые 2-4 недели.

Протокол диагностики гнойных осложнений во II фазе заболевания в фазе септической секвестрации.

Инфицирование очага деструкции происходит в конце 2-й – начале 3-й недели.

При позднем поступлении, неадекватном лечении или слишком ранней операции, инфицирование может миновать период асептической деструкции (“перекрест фаз”).

Инфицированный панкреонекроз:

- отграниченный – панкреатический абсцесс (ПА);

- не отграниченный – гнойно-некротический парапанкреатит (ГНПП).

Верификация гнойных осложнений:

- прогрессия клинико-лабораторных показателей острого воспаления на 3-й неделе;

- на МСКТА, МРТ, УЗИ нарастание девитализированных тканей и/или пузырьки газа;

- положительная бактериоскопия и бакпосев аспирированного при тонкоигольной пункции.

Осмотр хирурга на первом часу госпитализации.

2.1 Жалобы и анамнез.

Подозрение на острый панкреатит:

- выраженная боль в эпигастрии с иррадиацией в спину или опоясывающего характера;

- многократная рвота;

- напряжение мышц в верхней половине живота.

Часто симптомам предшествует обильный прием пищи или алкоголя, желчнокаменная болезнь.

Типичный болевой синдром обязателен, он интенсивный, стойкий, не купируется спазмолитиками и анальгетиками.

Начало ОП – время появления абдоминального болевого синдрома.

При выраженном болевом синдроме допустима инъекция спазмолитических и НПВС.

2.2 Физикальное обследование.

Оценка общего состояния пациента.

Для острого панкреатита характерны:

- олигурия (менее 250 мл за последние 12 часов);

- кожные симптомы (гиперемия лица, «мраморность», цианоз);

- САД менее 100 мм.рт.ст;

- энцефалопатия;

Пальпация живота с оценкой перитониальных симптомов:

- живот обычно мягкий во всех отделах;

- небольшая резистентность или умеренное напряжение мышц передней брюшной стенки в эпигастральной области;

- положительный симптом Керте;

- симптом Щеткина—Блюмберга вначале отсутствует или слабо выражен.

2.3 Лабораторная диагностика.

- Общий анализ крови (развернутый);

- Биохимический анализ крови (развернутый);

- Бактериологическое исследование экссудата брюшной полости с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам.

2.4 Инструментальная диагностика.

Всем пациентам выполняют УЗИ органов брюшной полости.

Дополнительная визуализация в соответствии с протоколами диагностики ОП.

3. Лечение.

Каждой фазе заболевания соответствует определённая клинико-морфологическая форма ОП, наиболее целесообразно рассматривать тактику лечения ОП в соответствующих фазах заболевания.

3.1 Консервативное лечение.

Лечение острого панкреатита в IА фазе заболевания

Рекомендуется интенсивная консервативная терапия.

Лапаротомия показана лишь при развитии осложнений хирургического профиля, неустранимых минимально инвазивными технологиями.

I. Лечение ОП лёгкой степени.

Госпитализация в хирургическое отделение.

Базисный лечебный комплекс:

- голод;

- зондирование и аспирация желудочного содержимого;

- местная гипотермия (холод на живот);

- анальгетики;

- спазмолитики;

- инфузионная терапия до 40 мл/1 кг веса с 24-48-часовым форсированным диурезом.

Базисную терапию усиливают ингибиторами панкреатической секреции.

При отсутствии эффекта от проводимой терапии в течение 6 часов и, хотя бы ещё одном признаке шкалы экспресс оценки, констатируют среднетяжёлый (тяжелый) панкреатит.

При среднетяжелом (тяжелом) панкреатите лечение проводится в отделение реанимации и интенсивной терапии по протоколам III, IV.

II. Интенсивная терапия острого панкреатита средней степени.

Госпитализация в ОРИТ, при отсутствии органной недостаточности и прогрессирования в течение суток возможен перевод в хирургическое отделение.

Основной вид лечения – консервативная терапия.

Базисный лечебный комплекс дополняется специализированным лечебным комплексом.

Специализированное лечение:

- ингибиторы секреции поджелудочной железы, оптимально первые трое суток;

- активная реологическая терапия;

- инфузионная терапия не менее 40 мл/1 кг массы тела с форсированием диуреза при органной дисфункции (при отсутствии противопоказаний);

- антиоксидантная и антигипоксантная терапия;

- эвакуация токсических экссудатов по показаниям;

- при ферментативном перитоните – санационная лапароскопия, допускается чрескожное дренирование под УЗ-наведением или лапароцентез.

Не рекомендуются антибиотики с профилактической целью.

III. Интенсивная терапия острого панкреатита тяжёлой степени.

Госпитализация в ОРИТ.

Основной вид лечения – интенсивная терапия.

Базисный лечебный комплекс дополняется специализированным лечебным комплексом.

Рекомендуются:

- экстакорпоральные методы детоксикации: плазмаферез; гемофильтрация;

- назогастральное зондирование для декомпрессии;

- при возможности, назогастроинтестинальное зондирование – для ранней энтеральной поддержки;

- коррекция гиповолемических нарушений;

- эпидуральная блокада;

- дезагрегантная антитромботическая терапия.

Не рекомендуются антибиотики с профилактической целью в первые трое суток заболевания.

Лечение IВ фазы, т.е. перипанкреатического инфильтрата.

У большинства пациентов лечение консервативное.

Лапаротомия на 2-й неделе ОП только при неустранимых минимально инвазивными технологиями осложнениями хирургического профиля: деструктивный холецистит, желудочно-кишечное кровотечение, острая кишечная непроходимость и др.

Состав лечебного комплекса:

- продолжение базисной инфузионно-трансфузионной терапии;

- лечебное питание стол № 5 (среднетяжёлый ОП);

- нутриционная поддержка: пероральная, энтеральная или парентеральная (тяжёлый ОП);

- системная антибиотикопрофилактика (цефалоспорины III-IV поколений или фторхинолоны II-III поколений в сочетании с метронидазолом, препараты резерва – карбапенемы);

- иммунотерапия (коррекция клеточного и гуморального иммунитета).

Поздняя (II) фаза (секвестрации)

Лечение ОП в фазе асептической секвестрации, т.е. лечения псевдокисты поджелудочной железы.

Не рекомендуется оперировать псевдокисты небольшого размера – менее 5см, динамическое наблюдение хирурга.

Псевдокисты большого размера – более 5см оперируют в плановом порядке при отсутствии осложнений.

Операция выбора незрелой псевдокисты (менее 6 мес.) – наружное дренирование.

Зрелая псевдокиста (более 6 мес.) подлежит оперативному лечению в плановом порядке.

Осложнения псевдокисты поджелудочной железы:

- инфицирование;

- кровотечение в полость кисты;

- перфорация с прорывом в брюшную полость с развитием перитонита;

- сдавление соседних органов с развитием механической желтухи, стеноза желудка, кишечной непроходимости и др.

3.2 Хирургическое лечение

Ранняя (I) фаза

Лечение острого панкреатита в IА фазе заболевания.

Показание к лапароскопии:

- перитонеальный синдром;

- необходимость дифференциальной диагностики;

- удаление перитонеального экссудата и дренирование брюшной полости.

Лапароскопические признаки ОП:

- отёк корня брыжейки поперечной ободочной кишки;

- выпот с высокой активностью амилазы – в 2-3 раза больше амилазы крови;

- стеатонекрозы.

Лапароскопические признаки тяжёлого ОП:

- геморрагический характер ферментативного выпота;

- распространённые очаги стеатонекрозов;

- обширное геморрагическое пропитывание забрюшинной клетчатки за пределами железы;

Верификация серозного («стекловидного») отёка в первые часы заболевания не исключает тяжёлый ОП.

Поздняя (II) фаза (секвестрации)

Лечение ОП в фазе септической секвестрации, т.е. лечение гнойных осложнений.

Рекомендуется хирургическое вмешательств для санации поражённой забрюшинной клетчатки.

Основной метод санации гнойно-некротических очагов – некрсеквестрэктомия одномоментная или многоэтапная, минимально инвазивная или традиционная.

Предпочтительны минимально инвазивные вмешательства:

- дренирование под УЗ-наведением;

- ретроперитонеоскопия;

- минилапаротомия с набором «Мини-ассистент» и др.

При неэффективности минимально инвазивного дренирования операция выбора – санационная лапаротомия с некрсеквестрэктомией.

Дренирование предпочтительно осуществлять внебрюшинными доступами.

Оптимальный срок первой санационной лапаротомии с некрсеквестрэктомией – 4-5 недели заболевания.

При развитии осложнений, не купируемых минимально инвазивным вмешательством, выполняют открытую операцию, в том числе из мини-доступа.

После операции у большинства формируется наружный панкреатический свищ, который лечится консервативно и самостоятельно закрывается за 2-4 месяца.

При панкреатическом свище, не закрывающемся более 6 месяцев, рекомендуется плановое оперативное лечение.

В послеоперационном периоде показана комплексная терапия:

- парентеральная или зондовая энтеральная нутриционная поддержка при невозможности перорального питания;

- системная антибиотикотерапия с профилактикой дисбактериоза и других осложнений.

- выбор антибактериального препарата зависит от чувствительности;

- иммунокоррекция, варианты которой зависят от клинико-лабораторных показателей.

4. Реабилитация

- стол № 5п (панкреатический);

- ферменты внутрь;

- прокинетики.

Физиотерапия для уменьшения болевого синдрома, воспаления, отека железы, вторичных дискинезий:

- электрофорез с новокаином;

- амплипульс;

- диадинамические токи;

- ультразвуковая терапия;

- ДМВ-терапия.

ЛФК в щадящем режиме в фазе затихания обострения.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение

- На амбулаторном этапе Д II и Д III группы.

- Плановые осмотры терапевта и гастроэнтеролога 1-4 раз в год в зависимости от частоты обострений.

- По показаниям – консультация хирурга.

- При повышении сахара крови – консультация эндокринолога.

- Клинический анализ крови и мочи, амилаза крови и диастаза мочи, сахар в крови и мочи.

- УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,

- Холецистография по показаниям.

- Профилактические курсы медикаментозного лечения 2-4 раза в год, по показаниям – физиотерапия, ЛФК.

- Коррекция диеты, рациональное трудоустройство, отбор на санаторно-курортное лечение.

- При наличии признаков инвалидности – МСЭК.

- Показания к санаторно-курортному лечению – рецидивирующий хронический панкреатит с редкими рецидивами без склонности к частым обострениям.

- Лечение на бальнеологических курортах: Железноводск, Ессентуки, Моршин, Трускавец, Ижевские минеральные воды и др.

- Климатолечение: воздушные ванны, купание в открытых водоемах (стойкая ремиссия).

- Лечебное питание – стол № 5.

- Негазированные слабо- и средне минерализированные минеральные воды, с гидрокарбонатом и сульфатным ионом, щелочные воды.

Процедуры:

- ванны углекисло-сероводородные;

- углекисло-радоновые сульфидные;

- жемчужные (через день);

- теплолечение;

- грязевые и озокеритовые аппликации;

- электрофорез грязи;

- синусоидально-моделированные токи;

- СМВ-терапия;

- ДМВ-терапия;

- диадинамические токи.

Лечебная физкультура по щадяще-тонизирующему режиму с утренней гигиенической гимнастикой, малоподвижных игр, дозированной ходьбы.

Количество людей, прочитавших эту статью:

2 777

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Ошуркова Е.Ф.

1

Рудова Е.С.

1

Суслов Н.С.

1

1 ФГБОУ ВО “ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера”

Острый панкреатит имеет различные степени тяжести – от клинически самоограничивающегося до быстрого смертельного течения. Как самостоятельное заболевание, он является полиэтиологическим, но монопатогенетическим. Панкреонекроз – самое тяжелое состояние, развивающееся как следствие острого панкреатита. Для него характерен неблагоприятный прогноз: смертность составляет приблизительно от 15 и до 30-39% в случае инфицирования некроза, который является основной причиной смерти. Некротическая форма острого панкреатита характеризуется тяжелым и продолжительным течением. Распространенные некрозы поджелудочной железы могут быть геморрагическими, жировыми или смешанными. Клинические наблюдения и секционные находки показывают, что в первые часы и дни (3-5 дней) заболевания граница между некротизированными и жизнеспособными тканями в поджелудочной железе является нечеткой, а связь между ними достаточно прочной. Хирургическое вмешательство обычно требуется при инфицированном панкреонекрозе, реже при стерильном. Его цель заключается в удалении некротических очагов не только из поджелудочной железы, но и из забрюшинной клетчатки. Наиболее распространенным подходом при инфицированном панкреонекрозе является открытая хирургическая некрэктомия, но она отягощена высокими показателями заболеваемости (34-45%) и смертности (11-39%). Попытка удалить омертвевшие участки поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки сопровождаются кровотечением, поэтому более безопасно осуществлять некрэктомию не ранее, чем через 10 дней, так как в это время граница между мертвыми и живыми тканями становится четкой. Сосуды некротизированных тканей оказываются тромбированными и некрэктомию можно выполнить почти бескровно. Объем определяется степенью патологических изменений и тяжестью состояния больного. За последние два десятилетия лет лечение панкреонекроза значительно эволюционировало от открытой хирургии к малоинвазивным методам. Следует отметить, что раннее интенсивное консервативное лечение, иногда в сочетании с вышеописанными оперативными вмешательствами является эффективным методом для ведения больных с острым панкреатитом.

острый панкреатит

панкреонекроз

некрэктомия

консервативное лечение

1. A.C. de Beaux, K.R. Palmer, D.C. Carter Factors influencing morbidity and mortality in acute pancreatitis; an analysis of 279 cases // Gut . 1995 Jul. №37. pp. 121-126.

2. Banks, P. A., Bollen, T. L., Dervenis, C., Gooszen, H. G., Johnson, C. D., Sarr, M. G.,Vege, S. S. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus // Gut. 2012. №62. С. 102-111. doi:10.1136/gutjnl-2012-302779

3. Bugiantella, W., Rondelli, F., Boni, M., Stella, P., Polistena, A., Sanguinetti, A., & Avenia, N Necrotizing pancreatitis: A review of the interventions // International Journal of Surgery. 2016. №28. pp. 163-171. doi:10.1016/j.ijsu.2015.12.038

4. M.S. Petrov, S. Shanbhag, M. Chakraborty, A.R. Phillips, J.A. Windsor Organ failure and infection of pancreatic necrosis as determinants of mortality in patients with acute pancreatitis // Gastroenterology. 2010 Sep. №139 (3). pp. 813-820. https://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2010.06.010.

5. Ismail O. Z., & Bhayana V. Organ failure and infection of pancreatic necrosis as determinants of mortality in patients with acute pancreatitis // Clinical Biochemistry. 2017. №50 (18). pp. 1275-1280. doi:10.1016/j.clinbiochem.2017.07.003

6. Ситкин С.И., Силаев В.Н., Бозова Е.Ю., Токарева С.И. Современные подходы к лечению острого панкреатита (обзор международных рекомендаций) // Тверской медицинский журнал. 2015. №2. С. 14-24.

7. Э.Э. Топузов, В.К. Балашов, Б.Г. Цатинян, Э.А. Аршба, А.В. Петряшев, М.А. Бобраков Хирургическое лечение острого панкреатита: возможности чрескожного дренирования // Хирургия. 2017. №8

8. Панкреонекроз, как осложнение острого панкреатита // URL: https://scienceproblems.ru/images/PDF/2016/12/pankreonekroz-kak-oslozhnenie.pdf (дата обращения: 20.04,2019).

9. Клинический случай асептического панкреонекроза, развившийся в результате рецидива панкреатита // URL: https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/12/klinicheskij-sluchaj-asepticheskogo-pankreonekroza.pdf (дата обращения: 20.04,2019).

10. Клинические рекомендации по хирургическому лечению больных хроническим панкреатитом от 2014 года // URL: https://vk.com/doc137823552_500886669?hash=3ccfbd9696328b67a1&dl=82f9f13195a6ebe7e0 (дата обращения: 20.04,2019).

Актуальность: Острый панкреатит (ОП) среди острых хирургических заболеваний является причиной 5-10% госпитализаций в хирургические стационары [7]. Общая смертность от ОП в мире составляет от 5-10% [6]. Примерно у 80% пациентов острый панкреатит является лёгким и самоограничивающимся, но у 20% он может иметь тяжелое течение с некрозом паренхимы поджелудочной железы и / или перипанкреатической ткани, ведущее к тяжелой заболеваемости и смертности до 27% [1,3]. Основной причиной смерти является инфицирование некротизированной ткани, которое связано с неблагоприятным прогнозом: смертность составляет приблизительно 15% у пациентов с панкреонекрозом и до 30-39% с инфицированием панкреонекроза (оно возникает примерно у трети пациентов) [4]. На сегодняшний день так и не удалось снизить летальность от гнойно ‑ септических осложнений, уменьшить длительность стационарного лечения, что непосредственно связано с особенностями течения заболевания [7]. Лечение больных с панкреонекрозом – одна из актуальных проблем в хирургии. Раннее распознавание острого панкреатита и выбор адекватного метода лечения являются основными задачами успешного лечения. Это обусловлено частой встречаемостью данного заболевания, а также высокой летальностью от осложнений.

Панкреонекроз – деструктивное заболевание поджелудочной железы, являющееся осложнением острого панкреатита и приводящее к развитию полиорганной недостаточности.

Этиология. Острый панкреатит – это воспаление поджелудочной железы; иногда оно связано с системным воспалительным ответом, который может нарушать функцию всех органов или систем. Воспаление может стихать самопроизвольно или прогрессировать до некроза поджелудочной железы и / или окружающей жировой ткани.

К развитию острого панкреатита может привести любая причина, вызывающая гиперсекрецию панкреатического сока и затруднение его оттока с развитием гипертензии в панкреатических протоках; заброс в протоки цитотоксических и активирующих панкреатические ферменты веществ, прямое повреждение секретирующих панкреатоцитов. Этиологическую характеристику острого панкреатита определяют условия его развития. Основными условиями действия пусковых факторов являются [2]:

‑ заболевания внепеченочных желчевыводящих путей с нарушением желчетока;

‑ заболевания ДПК и большого дуоденального сосочка (БДС);

‑ избыточная пищевая нагрузка и медикаментозная стимуляция панкреатической гиперсекреции;

‑ прием алкоголя и его суррогатов резко усиливает секреторную активность поджелудочной железы, а длительное употребление крепких алкогольных напитков приводит к дуодениту с отеком БДС, создавая затруднение оттоку панкреатического секрета и желчи;

‑ острые и хронические нарушения кровообращения с расстройствами микроциркуляции в поджелудочной железе приводят к развитию ишемического острого панкреатита.

Патогенез. Первым по значимости фактором является собственное переваривание вследствие сочетанного влияния всех ферментов поджелудочной железы, причем в остром периоде каждый из них выступает самостоятельно [10]. В здоровом организме пищеварительные ферменты начинают свою работу после того, как вступят в контакт с желчью, которая поступает в полость кишечника из печени. В том случае, если они активизируются слишком рано, не в кишечнике, а в протоках поджелудочной железы, они начинают разрушать ее.

Существуют механизмы защиты, которые предотвращают при нормальных условиях самопереваривание поджелудочной железы:

‑ ферменты секретируются преимущественно в неактивном состоянии (трипсиноген, химотрипсин и др.);

‑ эпителий протока защищен выстилающим его поверхность мукополисахаридом (слой слизи);

‑ в крови находятся ингибиторы, которые инактивируют ферменты, если им удается оказаться вне системы протока;

‑ обмен веществ, присущий ацинарной клетке, предотвращает проникновение выделенных ферментов назад в клетку.

Если у человека имеется стеноз большого дуоденального сосочка, то в протоках поджелудочной железы повышается давление, что приводит к их растяжению, а это, в свою очередь, является причиной снижения количества слизи, защищающей поверхность протоков от ферментов. Также в данной ситуации имеет место поступление желчи в протоки поджелудочной железы в больших количествах. Перерастяжение сначала возникает на ограниченном участке крупных протоков, по мере повышения давления, процесс распространяется до самых мелких протоков. Поэтому повреждения железы возникают, прежде всего, в пределах регионарной протоковой системы, когда происходит разрыв мелких протоков с выходом протеолитических ферментов в интерстиций. Ингибиторы крови инактивируют ферменты и, вместе с тем, в крови повышается количество амилазы. Однако, повышение амилазы еще не означает наличие острого панкреатита, т.к. это возникает чаще, чем определяется клиническое тому соответствие.

Вторым по значимости фактором повреждения панкреатоцитов является расстройство кровообращения в поджелудочной железе. Недостаточное кровообращение железы снижает обмен веществ до критической границы, что может привести к отдельным местным некрозам [9]. Причинами могут быть:

‑ шок;

‑ ДВС-синдром;

‑ гипоксия;

‑ микротромбозы и др.

На возникшие некротические ткани воздействуют протеолитические ферменты. Продукты разложения всасываются в лимфатические сосуды и через них попадают в кровь. Они представляют большую опасность для паренхиматозных органов, в частности, для почек. В случае излечения, на периферии железы поврежденные ткани замещаются соединительной, а внутри железы, при определенных обстоятельствах, формируются ложные кисты [5].

В последние годы наблюдается увеличения частоты затяжного острого панкреатита, это объясняется двумя факторами:

- Ранним поступлением больных в стационар, улучшением диагностики и, как следствие, ранним проведением интенсивной противошоковой терапии;

- Частным поражением периферии поджелудочной железы, когда некроз располагается по наружной поверхности, в то время как центральная часть железистой ткани, расположенная вокруг главного панкреатического протока, остается неповрежденной.

Диагностика острого панкреатита обычно основывается на наличии боли в животе и увеличении уровня сывороточной амилазы и / или липазы.

Методы лучевой диагностики панкреонекроза.

- Ультразвуковое исследование

Данный метод является наиболее доступным, в связи с отсутствием инвазивности, простотой выполнения, высокой специфичностью и чувствительностью в определении основных проявлений панкреонекроза. - Компьютерная томография

КТ с болюсным контрастным усилением является приоритетным методом диагностики при определении тактики хирургического лечения.

КТ позволяет оценить размеры любого отдела железы в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, а также плотность ткани в единицах Хаунсфилда. Кальцинаты и конкременты в ПП хорошо видны на фоне паренхимы ПЖ без контрастного усиления.

Противопоказанием к назначению данного исследования является непереносимость пациентом йодсодержащих контрастных препаратов, почечная недостаточность.

Ограничивающим фактором является значительная лучевая нагрузка на пациента. - Магнитно-резонансная томография

Выполнение МРТ целесообразно у пациентов с непереносимостью йодсодержащих контрастных препаратов, метод является наиболее информативным в дифференциальной диагностике причин билиарной и панкреатической гипертензии. - Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография

Эндоскопическую ретроградную панкреатохолангиографию (ЭРПХГ) в настоящее время применяют редко. Несмотря на высокую диагностическую информативность ЭРХПГ не исключает возможности развития серьезных осложнений (острого панкреатита, холангита, сепсиса, ретродуоденальной перфорации). Недостатком является также невозможность оценить изменения непосредственно паренхимы железы. ЭРПХГ позволяет детально оценить состояние протока ПЖ и его ветвей.

Некрэктомия и резекция поджелудочной железы.

Наиболее безопасно осуществлять некрэктомию не ранее, чем через 10 дней от начала заболевания, так как в первые 3-5 дней при некрэктомии высок риск развития значительных кровотечений и повреждения прилежащих жизнеспособных тканей. Через 10 дней и более от начала заболевания граница между мертвыми и живыми тканями становится четкой, сосуды некротизированных тканей оказываются тромбированными и некрэктомию можно выполнить почти бескровно. В сроки 6-14 дней от начала заболевания некрэктомию относят к операциям, выполняемым в фазе расплавления и секвестрации, то есть ко второй группе операций при остром панкреатите. Третья группа – это поздние отсроченные операции, с 3 недели заболевания и далее, т.е. в фазе септического воспаления. Операции могут быть одно -, двух- и многоэтапные.

По методу дренирования сальниковой сумки и забрюшинного пространства, операции подразделяют на:

– «закрытые» – активное дренирование забрюшинной клетчатки и брюшной полости перфорированным силиконовыми дренажными трубками, в условиях анатомической целостности полости сальниковой сумки и брюшной полости;

– «полуоткрытые» – введение трубчатых и резиново-марлевых дренажей, пропитанных антисептиком или мазями на водорастворимой основе (левосин/левомеколь) с последующей их сменой «по программе» через 48-72 часа или по «требованию». Брюшная полость ушивается послойно, а дренажи выводят через широкую контрапертуру в пояснично-боковых отделах живота;

– «открытые» – имеют 2 основных варианта, определяемых и характером поражения забрюшинного пространства и брюшной полости и включает комбинированную (динамическую) оментопанкреатобурсостомию или лапаростомию.

Показания к хирургическому лечению при панкреонекрозе

- Абсолютные:

‑ инфицированный панкреонекроз;

‑ панкреатогенный абсцесс;

‑ деструктивный холецистит;

‑ септическая флегмона забрюшинной клетчатки;

‑ гнойный перитонит. - Относительные:

‑ стерильный некроз более 50% ткани поджелудочной железы (по данным КТ);

‑ абактериальный некроз забрюшинной клетчатки (по данным УЗИ и КТ);

‑ холедохолитиаз, механическая желтуха (ЭРПХГ, эндоскопическая папиллотомия, эндоскопическая литоэкстракция);

‑ прогрессирующее ухудшение состояния в виде полиорганной недостаточности.

Предоперационная подготовка. Подготовка больных к операции должна включать коррекцию алиментарных и водно-электролитных нарушений. У больных, страдающих сахарным диабетом, необходимо проводить терапию с участием эндокринолога. При наличии дуоденальной дистрофии с нарушением дуоденальной проходимости требуется интенсивная терапия с элементами гипералиментации [8].

Возможные ошибки и осложнения.

1. Осложнения во время операции:

a. несоблюдение основных принципов ревизии брюшной полости, что не позволяет выявить или исключить разнообразные формы «острого живота»;

b. недостаточно широкий разрез желудочно-ободочной связки;

c. за некротизированную или секвестрированную ткань поджелудочной железы принимаются очаги некроза окружающей орган клетчатки, что дает хирургу основание сделать заключение о более распространенной деструкции железы, чем это есть на самом деле;

d. рассечение капсулы поджелудочной железы при отечном панкреатите. Это вмешательство неизбежно сопровождается повреждением сосудов и паренхимы органа, в то же время, оно не снижает напряжения в ткани железы и не улучшает кровоснабжения.

2. Осложнения в послеоперационном периоде:

‑ внутрибрюшные кровотечения: кровотечения после резекционных операций на ПЖ следует классифицировать согласно рекомендациям международной группы исследователей в области хирургии ПЖ (ISGPS) , при этом учитываются следующие факторы:

a. время начала кровотечения – 24 часа после завершения операции, разграничивают ранние и поздние кровотечения;

b. тяжесть кровотечения – показатель гемоглобина и необходимость переливания компонентов крови;

c. источник и локализация кровотечения – внутрипросветное (в просвет желудочно-кишечного тракта), либо внутрибрюшное кровотечение (уровень доказательности А).

3. разлитой перитонит;

4. распространение панкреонекроза;

5. нагноение в операционной ране и эвентрация;

6. образование кист, наружных свищей поджелудочной железы, свищей желудка и кишечника;

7. ра