Панкреатит дифференциальная диагностика терапия

Хронический панкреатит – это прогрессирующее воспалительно-деструктивное поражение поджелудочной железы, приводящее к нарушению ее внешне- и внутрисекреторной функции. При обострении хронического панкреатита возникает боль в верхних отделах живота и левом подреберье, диспепсические явления (тошнота, рвота, изжога, вздутие живота), желтушность кожных покровов и склер. Для подтверждения хронического панкреатита проводится исследование ферментов пищеварительной железы, УЗИ, РХПГ, биопсия поджелудочной железы. Основные принципы терапии включают соблюдение диеты, прием медикаментов (спазмолитиков, гипосекреторных, ферментных и др. препаратов), при неэффективности – оперативное лечение.

Общие сведения

Хронический панкреатит – это воспалительное заболевание поджелудочной железы длительного рецидивирующего течения, характеризующееся постепенным патологическим изменением ее клеточной структуры и развитием функциональной недостаточности. В клинической гастроэнтерологии на долю хронического панкреатита приходится 5-10 % всех заболеваний органов пищеварения. В развитых странах в последнее время хронический панкреатит «молодеет», если ранее он был характерен для лиц 45-55 лет, то теперь пик заболеваемости у женщин приходится на 35-летний возраст.

Мужчины страдают хроническим панкреатитом несколько чаще, чем женщины, за последнее время доля панкреатита на фоне злоупотребления алкоголем возросла с 40 до 75 процентов среди факторов развития этого заболевания. Также отмечен рост возникновения злокачественных новообразований в поджелудочной железе на фоне хронического панкреатита. Все чаще отмечают прямую связь хронических панкреатитов с повышением заболеваемости сахарным диабетом.

Хронический панкреатит

Причины

Так же как и в случае острого панкреатита, основными причинами развития хронического воспаления поджелудочной железы являются злоупотребление алкоголем и желчекаменная болезнь. Алкоголь является непосредственно токсическим для паренхимы железы фактором. При желчекаменной болезни воспаление становится результатом перехода инфекции из желчных протоков в железу по сосудам лимфатической системы, развитием гипертензии желчевыводящих путей, либо непосредственным забросом желчи в поджелудочную железу.

Другие факторы, способствующие развитию хронического панкреатита:

- стойкое повышение содержания ионов кальция в крови;

- муковисцидоз;

- гипертриглицеринэмия;

- применение лекарственных средств (кортикостероиды, эстрогены, тиазидные диуретики, азатиоприн);

- продолжительный стаз секрета поджелудочной железы (непроходимость сфинктера Одди вследствие рубцовых изменений дуоденального сосочка);

- аутоиммунный панкреатит;

- генетически обусловленный панкреатит;

- идиопатический панкреатит (неясной этиологии).

Классификация

Хронический панкреатит классифицируют:

- по происхождению: первичный (алкогольный, токсический и др.) и вторичный (билиарный и др.);

- по клиническим проявлениям: болевой (рецидивирующий и постоянный), псевдотуморозный (холестатический, с портальной гипертензией, с частичной дуоденальной непроходимостью), латентный (клиника невыраженная) и сочетанный (выражено несколько клинических симптомов);

- по морфологической картине (кальцифицирующий, обструктивный, воспалительный (инфильтративно-фиброзный), индуративный (фиброзно-склеротический);

- по функциональной картине (гиперферментный, гипоферментный), по характеру функциональных нарушений могут выделять гиперсекреторный, гипосекреторный, обтурационный, дуктулярный (секреторную недостаточность также делят по степени выраженности на легкую, среднюю и тяжелую), гиперинсулинизм, гипоинсулинизм (панкреатический сахарный диабет);

Хронический панкреатит различают по тяжести течения и структурных нарушений (тяжелый, средней степени тяжести и легкий). В течение заболевания выделяют стадии обострения, ремиссии и нестойкой ремиссии.

Симптомы хронического панкреатита

Зачастую первоначальные патологические изменения в тканях железы при развитии хронического панкреатите протекают без симптомов. Либо симптоматика слабовыражена и неспецифична. Когда возникает первое выраженное обострение, патологические нарушения уже довольно значительны.

Основной жалобой при обострении хронического панкреатита чаще всего является боль в верней части жив левом подреберье, которая может приобретать опоясывающий характер. Боль либо выраженная постоянная, либо носит приступообразный характер. Боль может иррадиировать в область проекции сердца. Болевой синдром может сопровождаться диспепсией (тошнота, рвота, изжога, вздутие живота, метеоризм). Рвота при обострении хронического панкреатита может быть частой, изнуряющей, не приносящей облегчения. Стул может иметь неустойчивый характер, поносы чередоваться с запорами. Снижение аппетита и расстройство пищеварения способствуют снижению массы тела.

С развитием заболевания частота обострений, как правило, увеличивается. Хроническое воспаление поджелудочной железы может приводить к повреждению, как самой железы, так и смежных тканей. Однако могут пройти годы, прежде чем появятся клинические проявления заболевания (симптомы).

При внешнем осмотре у больных хроническим панкреатитом часто отмечают желтушность склер и кожных покровов. Оттенок желтухи коричневатый (обтурационная желтуха). Побледнение кожных покровов в сочетании с сухостью кожи. На груди и животе могут отмечаться красные пятнышки («красные капли»), не пропадающие после надавливания.

Живот при пальпации умеренно вздут в эпигастрии, в области проекции поджелудочной железы может отмечаться атрофия подкожной жировой клетчатки. При пальпации живота – болезненность в верхней половине, вокруг пупка, в левом подреберье, в реберно-позвоночном углу. Иногда хронический панкреатит сопровождается умеренной гепато- и спленомегалией.

Осложнения

Ранними осложнениями являются: обтурационная желтуха вследствие нарушения оттока желчи, портальная гипертензия, внутренние кровотечения вследствие изъязвления или прободения полых органов ЖКТ, инфекции и инфекционные осложнения (абсцесс, парапанкреатит, флегмона забрюшиннной клетчатки, воспаление желчных путей).

Осложнения системного характера: мультиорганные патологии, функциональная недостаточность органов и систем (почечная, легочная, печеночная), энцефалопатии, ДВС-синдром. С развитием заболевания могут возникать кровотечения пищевода, снижение массы тела, сахарный диабет, злокачественные новообразования поджелудочной железы.

Диагностика

Для уточнения диагноза врач-гастроэнтеролог назначает лабораторные исследования крови, кала, методы функциональной диагностики:

- Лабораторные тесты. Общий анализ крови в период обострения, как правило, показывает картину неспецифического воспаления. Для дифференциальной диагностики берут пробы на активность ферментов поджелудочной железы в крови (амилаза, липаза). Радиоиммунный анализ обнаруживает повышение активности эластазы и трипсина. Копрограмма выявляет избыток жиров, что позволяет предположить ферментную недостаточность поджелудочной железы.

- Инструментальные методики. Исследовать размер и структуру паренхимы поджелудочной железы (и окружающих тканей) можно с помощью УЗИ органов брюшной полости, КТ или МРТ поджелудочной железы. Сочетание ультразвукового метода с эндоскопией – эндоскопическая ультрасонография (ЭУС) позволяет детально исследовать ткань железы и стенки ЖКТ изнутри. При панкреатите используют эндоскопическую ретроградную панкреатохолангиографию – рентгеноконтрастное вещество вводят эндоскопически в дуоденальный сосочек.

- Функциональные пробы. При необходимости уточнить способность железы к выработке тех или иных ферментов назначают функциональные тесты со специфическими стимуляторами секреции тех или иных ферментов.

КТ органов брюшной полости. Множественные кальцинаты в области хвоста и тела поджелудочной железы (последствия множественных острых эпизодов панкреатита)

Лечение хронического панкреатита

Лечение осуществляется консервативно или хирургическим путем в зависимости от тяжести течения заболевания, а также от присутствия или развития осложнений.

Консервативная терапия

- Диетотерапия. Больным хроническим панкреатитом в период тяжелого обострения рекомендовано воздержаться от энтерального питания, при стухании назначают диету № 5Б. При хроническом панкреатите употребление алкоголя категорически запрещено, из рациона убирают острую, жирную, кислую пищу, соленья. При панкреатите, осложненном сахарным диабетом, – контроль сахаросодержащих продуктов.

- Обострение хронического панкреатита лечат так же, как и острый панкреатит (симптоматическая терапия, обезболивание, дезинтоксикация, снятие воспаления, восстановление пищеварительной функции).

- Для панкреатитов алкогольного генеза отказ от употребления спиртосодержащих продуктов является ключевым фактором лечения, в легких случаях приводящим к облегчению симптоматики.

Хирургическое лечение

Показаниями к хирургическому лечению хронического панкреатита могут стать гнойные осложнения (абсцесс и флегмона), обтурация желчных и панкреатических протоков, стеноз сфинктера Одди, выраженные тяжелые изменения в тканях железы (склероз, обызвествления), кисты и псевдокисты поджелудочной железы, тяжелое течение, неподдающееся консервативной терапии.

- сфинктеротомия при закупорке сфинктера Одди;

- иссечение камней в протоках поджелудочной железы при конкрементной обтурации;

- вскрытие и санация гнойных очагов (абсцессов, флегмон, кист);

- панкрэктомия (полная или частичная);

- вазэктомия, спланхэктомия (операции иссечения нервов, регулирующих секрецию железы), частичное иссечение желудка (резекция);

- удаление желчного пузыря при осложнениях со стороны большого желчного протока и желчного пузыря;

- техники создания окружных желчных оттоков для снятия нагрузки с основных панкреатических протоков (вирсунгодуоденостомия и др.).

Прогноз

При следовании рекомендациям по профилактике обострений хронический панкреатит протекает легко и имеет благоприятный прогноз выживаемости. При нарушении диеты, приеме алкоголя, табакокурении и неадекватном лечении прогрессируют дистрофические процессы в ткани железы и развиваются тяжелые осложнения, многие из которых требуют хирургического вмешательства и могут привести к летальному исходу.

Профилактика

Меры первичной профилактики:

- ограничение употребление алкоголя, рациональное питание, сбалансированная диета без приступов переедания, ограничение в жирной пище, углеводистых продуктах;

- отказ от курения;

- употребление достаточного количества воды (не менее полутора литров в сутки);

- достаточное количество витаминов и микроэлементов в рационе;

- своевременное обращение к врачу по поводу нарушений работы ЖКТ, адекватное и полное лечение болезней органов пищеварения.

Для профилактики обострений хронического панкреатита необходимо соблюдать все рекомендации врача по режиму питания и образа жизни, регулярно (не реже 2-х раз в год) проходить обследование. Важную роль в продлении ремиссии и улучшении качества жизни больных хроническим панкреатитом играет санаторно-курортное лечение.

Источник

Диагностика острого панкреатита. Дифференциальная диагностика острого панкреатита

Правильно собранный анамнез и оценка состояния больного с учетом симптомов, характерных для острого панкреатита, позволяют осуществить диагностику у большинства больных.

В последние годы в Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и Клинической больнице им. С. П. Боткина правильный диагноз острого панкреатита установлен у 96—98% больных. Среди причин неудовлетворительной диагностики острого панкреатита следует отметить многообразие клинических проявлений и атипичных форм заболевания, а также недостаточное знание врачами общей сети точной симптоматики болезни.

Перечисленные выше клинические симптомы могут и должны быть дополнены данными, полученными с помощью специальных диагностических методик, важнейшей из которых является установление повышенной активности диастазы в моче и крови. Содержание диастазы (амилазы) в моче повышается раньше и выше, чем в крови. В связи со сложностью методики реже определяется содержание в сыворотке крови трипсина и его ингибитора, а также липазы. Рентгеноконтрастные исследования внепеченочных желчных путей при тяжелом состоянии больного не производятся.

Обзорная рентгеноскопия и рентгенография брюшной полости позволяют установить лишь вздутие поперечной ободочной кишки (симптом Гобье) и сегментарный метеоризм. Чрезвычайно редко на фоне раздутой поперечной ободочной кишки можно заметить цепочку мелких рентгеноконтрастных теней, которые дают конкременты в протоке поджелудочной железы.

Острый панкреатит необходимо дифференцировать со многими заболеваниями брюшной полости, в первую очередь с прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Для прободной язвы характерны желудочный анамнез, внезапное начало, «кинжальная боль», неподвижное положение больного на спине, втянутый доскообразный живот, относительная брадикардия и исчезновение печеночной тупости. Рвота возникает редко. Прободение язвы чаше наблюдается у мужчин (10:1) астенического или нормостснического сложения. Средний возраст больных 30—40 лет.

Острый панкреатит встречается преимущественно у женщин (5:1) пожилого возраста (55—65 лет), страдающих нарушениями жирового обмена и заболеваниями желчных путей. Беспокойное поведение больных, повторная рвота, не приносящая облегчения, тахикардия, вздутие живота при относительно мягкой брюшной стенке, отсутствие пернтонеальных явлений, повышение диастазы мочи свидетельствуют о наличии острого панкреатита.

Острый аппендицит, как и острый панкреатит, часто начинается с болей в подложечной области. Однако в верхней половине живота боли локализуются лишь в первые часы заболевания, затем они оказываются более выраженными в правой подвздошной области. Здесь же отмечается выраженная болезненность и появляется защитное напряжение, которое при остром панкреатите отсутствует. Для острого аппендицита характерны также повышение температуры и лейкоцитоз при отсутствии диастазурии. Острая кишечная непроходимость также может быть ошибочно принята за острый панкреатит.

Однако при панкреатите боли носят постоянный характер и с самого начала наблюдаются явления паралитической непроходимости. Живот равномерно вздут, симптомы Валя и Склярова не наблюдаются. При рентгеноскопии отмечается скопление газов в толстом кишечнике, горизонтальные уровни жидкости — чаши Клойбера — отсутствуют.

Тромбоз брыжеечных сосудов имеет очень сходную с острым панкреатитом клинику, так как сопровождается явлениями динамической непроходимости (постоянные резкие боли, вздутие живота, отсутствие перистальтики). Однако при тромбозе боли не иррадиируют в поясницу, рвота присоединяется гораздо позже и состояние больных обычно более тяжелое. Иногда появляется жидкий стул с примесью крови, нет диастаз-урин.

Дифференциальная диагностика с перечисленными заболеваниями имеет большое практическое значение с точки зрения хирургической тактики: при всех этих заболеваниях необходима экстренная операция, а при панкреатите—выжидание. Динамическое наблюдение за больными в первые 1—2 ч и проведение консервативной терапии (поясничная новокаиновая блокада, антиспастические средства) несколько облегчают дифференциальную диагностику. Боли при панкреатите купируются, состояние больных улучшается, а при других заболеваниях клиническая картина изменяется незначительно.

Наблюдаются также случаи острого панкреатита, симулирующего почечную колику, пищевое отравление, грыжу белой линии живота, стенокардию и инфаркт миокарда.

– Вернуться в оглавление раздела “Неотложная хирургия.”

Оглавление темы “Болезни желчных путей и поджелудочной железы”:

1. Осложнения калькулезного холецистита. Рубцовые стриктуры фатерова сосочка

2. Холангит. Холецистогепатит и холецистопанкреатит

3. Лечение калькулезного холецистита. Хронический бескаменный холецистит

4. Постхолецистэктомический синдром. Повторные операции на желчных путях

5. Доброкачественные опухоли желчного пузыря. Рак желчного пузыря

6. Рак желчных протоков. Диагностика и лечение рака желчных протоков

7. Рак фатерова сосочка. Анатомия и физиология поджелудочной железы

8. Исследования поджелудочной железы. Повреждения поджелудочной железы

9. Острый панкреатит. Причины и признаки острого панкреатита

10. Диагностика острого панкреатита. Дифференциальная диагностика острого панкреатита

Источник

Комментарии

Опубликовано в журнале:

Русский медицинский журнал. Том 13, № 27, 2005

Ю.В. Лузганов, Н.Е. Островская, В. А. Ягубова, К.С. Шкиря

Главный клинический госпиталь МВД РФ, Москва

В настоящее время в структуре экстренной хирургической патологии отмечается тенденция к росту количества острых панкреатитов, в том числе деструктивных и осложненных форм. Острый панкреатит является наиболее тяжелой и материально затратной патологией экстренной хирургии. Воспалительный и некротический процессы варьируют от интерстициального панкреатита до развития осложненных форм стерильного и инфицированного панкреонекроза.

Инфицированный панкреонекроз является наиболее грозным осложнением данной патологии, летальность при которой достигает 40% [Б.Р. Гельфанд, Ф.И. Филимонов, 2002 г.]. Деструктивные формы панкреатита развиваются у 30% больных с воспалением поджелудочной железы [В.К. Гостищев, В.А. Глушко, 2003 г.]. Панкреонекроз при присоединении инфекции является субстратом для развития гнойных осложнений, таких как панкреатогенный абсцесс, флегмона забрюшинного пространства, гнойный перитонит. Несмотря на распространенность заболевания, в тактике лечения до настоящего времени остается много спорных вопросов: отсутствует единая концепция к показаниям и объему оперативного лечения, нет общепринятых схем консервативной терапии.

Материалы и методы

За период с января 2002 г. по декабрь 2004 г. в Главном клиническом госпитале МВД РФ проходило лечение 89 пациентов с различными формами панкреатитов. Средний возраст составил 34 года, большая часть пациентов – мужчины – (84%), женщин – 16%.

При поступлении в стационар всем пациентам выполнялись следующие исследования:

- α-панкреатография с внутривенным контрастированием с использованием КТ – в 1-е и 5-е сутки. Оценивались размеры поджелудочной железы, степень изменения перфузии и глубина поражения ткани, состояние парапанкреатической клетчатки, наличие жидкости в плевральных полостях, наличие и топика жидкостных коллекторов в свободной брюшной полости.

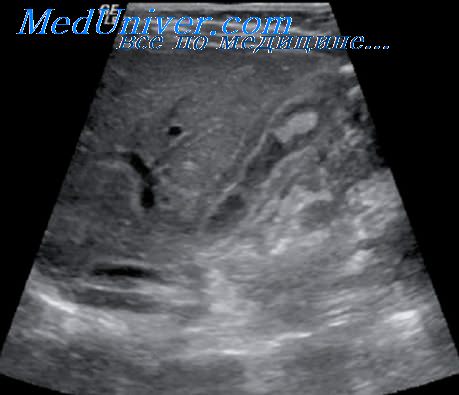

Вероятность инфицирования оценивали по снижению эхогенности сигнала и плотности жидкости в жидкостных образованиях. - Динамическое УЗИ брюшной полости (также с первых суток) выполнялось для оценки состояния органов брюшной полости и своевременного выявления билиарной гипертензии, установления размеров поджелудочной железы и ее структурных изменений.

Лабораторная диагностика не имеет строгой специфичности для верификации стадии заболевания. Как указывает M. Sashi: «Если в будущем кто-то предложит систему, способную по одному или нескольким лабораторным показателям различать отечную и некротическую формы острого панкреатита, это будет означать решение проблемы классификации». Тем не менее в первые 48 ч от начала заболевания, проводится строгий лабораторный мониторинг специфичных для данной патологии показателей: амилаза крови; диастаза мочи; лейкоциты, формула; билирубин и его фракции; трансаминазы; гемоглобин, гематокрит; глюкоза крови, общий белок, фракции; электролиты. Единственным объективным критерием уровня поражения поджелудочной железы являлись данные компьютерной томографии.

Предложено много классификаций острого панкреатита, отражающих анамнестические данные, морфологические изменения поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки, уровень метаболизма, степень компенсации сердечно-сосудистой и респираторной систем организма.

В основу классификации больных с острым панкреатитом мы положили морфологические изменения поджелудочной железы и наличие осложнений. По данному принципу пациенты были разделены на три группы:

- Интерстициальный панкреатит – 41%.

- Деструктивный – 38%:

– асептический неосложненный панкреонекроз – 23%;

– асептический осложненный панкреонекроз (панкреатогенный перитонит, реактивный плеврит, парапанкреатит) – 15%. - Инфицированный панкреонекроз – 21%.

Данная классификация была положена в основу принципов терапии и определила различную тактику лечения пациентов вышеперечисленных групп.

Интерстициальный панкреатит

Клиническая картина характеризовалась острым началом, длительностью от начала заболевания 24-48 ч, триадой Мондора (болевой синдром, рвота, метеоризм), нарушениями гемодинамики: артериальной гипертензией, тахикардией. Лабораторно отмечалась гемоконцентрация, лейкоцитоз без сдвига лейкоцитарной формулы влево, повышение амилазы крови и диастазы мочи, электролитных нарушений отмечено не было, уровни билирубина, креатинина, азота мочевины были в пределах нормы, уровень трансаминаз повышен в 2-3 раза.

По данным КТ в первые сутки: отмечены отек и увеличение размеров поджелудочной железы (15-30%) без признаков деструкции ткани железы и парапанкреатической клетчатки, отсутствие жидкостных коллекторов в свободной брюшной полости и жидкости в плевральных полостях. По данным УЗИ были увеличены размеры головки, тела и хвоста поджелудочной железы, отмечался отек парапанкреатической клетчатки, признаки билиарной гипертензии отсутствовали.

Деструктивный панкреатит

Асептический мелкоочаговый неосложненный: Отличался появлением очагов деструкции ткани поджелудочной железы.

Клинически отмечалось острое начало, длительность заболевания более 48 ч, триада Мондора, артериальная гипертензия, тахикардия, гипертермия преимущественно гектического характера. Лабораторные показатели характеризовались наличием гемоконцентрации, лейкоцитозом с умеренным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышением амилаземии, диастазурии, при этом уровень билирубина, азотистых шлаков, электролитов оставался в пределах нормы.

По данным КТ в первые сутки также отмечалось увеличение размеров поджелудочной железы, отек и инфильтрация парапанкреатической клетчатки, существенных скоплений жидкости в забрюшинной клетчатке, брюшной полости не выявлялось, жидкости в плевральных полостях не отмечено. По данным УЗИ наблюдалась картина острого деструктивного панкреатита с очагами деструкции преимущественно в области головки и (или) тела поджелудочной железы. Признаков билиарной гипертензии нет.

Асептический мелкоочаговый осложненный панкреонекроз: сопровождался присоединением реактивных изменений в брюшной и плевральной полостях, парапанкреатической клетчатке. (панкреатогенный перитонит, реактивный плеврит, парапанкреатит). Клиническая картина характеризовалась длительностью от начала заболевания более 48-72ч, наличием триады Мондора, изменениями гемодинамики: артериальной гипотензией, тахикардией. Лабораторно отмечалась анемия, лейкоцитоз с умеренным палочкоядерным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, амилаземия, диастазурия, азотистые шлаки и электролиты оставались в пределах нормы, уровень билирубина был повышен за счет прямой фракции.

Также были отмечены: гипопротеинемия и повышение уровня трансаминаз (АСТ, АЛТ).

По данным КТ наблюдалась картина очагового инфильтративно-некротического панкреатита без признаков секвестрации фрагментов железы, одностороннее уплотнение фасции Герота в зависимости от локализации очагов поражения, расширение Вирсунгова протока. Определялись жидкостные коллекторы в парапанкреатической клетчатке, брюшной полости (преимущественно в сальниковой сумке), реактивный правосторонний плеврит. Масштаб деструктивных изменений 30-50%.

По данным УЗИ прослеживалась картина острого деструктивного панкреатита с диффузными изменениями поджелудочной железы, с наличием локальных деструктивных очагов, признаков билиарной гипертензии.

Инфицированный крупноочаговый панкреонекроз

Определялся наличием гнойного воспаления ткани железы и внепанкреатических жидкостных коллекторов.

Для данной формы заболевания были характерны: длительность от начала заболевания более 72 ч, наличие триады Мондора, гипертермия гектического характера, изменения гемодинамических показателей: (артериальная гипотензия, тахикардия). Лабораторно отмечались: анемия, лейкоцитоз с выраженным палочко-ядерным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, амилаземия, диастазурия снижены, гиперкалиемия, повышение уровня билирубина за счет прямой и непрямой фракций, повышение уровня азотистых шлаков (креатинина, азота мочевины), повышение уровня трансаминаз (АСТ, АЛТ).

По данным КТ отмечались: неоднородность структуры поджелудочной железы с повышенной эхогенностью, отек, инфильтрация самой железы и парапанкреатической клетчатки, наличие некротических очагов в ткани железы (масштаб некротических изменений более 50%). Определялась жидкость в сальниковой сумке, жидкостные коллекторы в свободной брюшной полости повышенной плотности, наличие жидкости в плевральных полостях. При УЗИ визуализировались неоднородность структуры поджелудочной железы, жидкостные образования в проекции головки, тела и хвоста поджелудочной железы сниженной эхогенности, наличие билиарной гипертензии, жидкость в свободной брюшной полости, плевральных полостях.

Лечение

Базовая терапия при всех формах панкреатитов включала в себя: полное парентеральное питание с применением высококонцентрированных растворов глюкозы (20-40%), растворов аминокислот и жировых эмульсий, дипептивена. Интенсивная внутривенная инфузионная терапия и внутриартериальная в селективно установленные катетеры в чревный ствол. Активно применялись экстракорпоральные методы детоксикации: плазмаферез со 100%-ным плазмазамещением. На ранних этапах лечения, при высокой секреторной активности поджелудочной железы, с целью фармакологической блокады ее экзокринной функции использовались синтетические аналоги соматотропного гормона: октреотид, сандостатин в дозировках от 0,6 до 1,2 г. в сутки. Комбинированная антисекреторная терапия включала инфузию 80 мг в сутки омепразола (Лосек ВВ), что положительно сказывалось на сокращении желудочной секреции, одновременно защищая пациента от развития стресс-повреждений желудка.

В крайне тяжелых случаях при развитии РДСВ больные переводились на искусственную вентиляцию легких.

При осложненных формах панкреонекроза необходимо своевременное проведение оперативного лечения с максимально возможным использованием лапароскопической технологии.

При наличии гнойных осложнений до получения результатов микробиологического исследования антибактериальная терапия проводилась по принципам деэскалационной терапии карбапенемами, с последующим переходом к антибиотикам более узкого спектра действия в зависимости от результатов чувствительности микрофлоры. Обязательным являлось использование противогрибковых препаратов (флуконазол 400 мг в сутки).

Одним из важнейших составляющих комплексной терапии пациентов с острым панкреатитом является адекватное купирование болевого синдрома, так как некупируемый болевой синдром запускает каскад патофизиологических реакций, ускоряющих в итоге развитие полиорганной недостаточности. Учитывая, с одной стороны, неэффективность метамизол-содержащих анальгетиков, а с другой – усугубление пареза кишечника под действием наркотических анальгетиков, методом выбора стала продленная эпидуральная аналгезия.

Мы использовали следующую методику: после ка-тертеризации эпидурального пространства болюсно вводился 1% ропивакаин 6-8 мл, затем подключался ропивакаин 0,2%, 100 мл со скоростью 6-12 мл в час при помощи инфузомата. Постоянная эпидуральная аналгезия проводилась от 3 до 7 суток и имела следующие преимущества:

- достаточный уровень аналгезии с хорошей управляемостью в зависимости от скорости введения;

- отсутствие гемодинамических расстройств, ортостатических реакций, резорбтивного эффекта;

- хороший мышечный тонус в сочетании с достаточным уровнем аналгезии позволял проводить раннюю активизацию больных.

При интерстициальном панкреатите мы ограничивались проведением инфузионной терапии, без парентерального питания. Объем инфузии: 45-50 мл/кг/сут. Кристаллоидных растворов 52%, коллоидных – 44%, белковых препаратов (альбумин 20%) – 4%. С целью подавления секреторной функции поджелудочной железы использовались октреотид или сандостатин: в течение первых двух дней в дозировке 0,6 мг/сут. подкожно. При снижении уровня амилазы крови, диастазы мочи, уменьшении лейкоцитоза в последующие трое суток дозировка октреотида уменьшалась до 0,3 мг/сут. Во избежание «синдрома отмены» до 9 суток от начала, заболевания препарат вводился 0,2 мг/сут.

Длительная эпидуральная аналгезия проводилась ропивакаином 0,2% со скоростью 6-12 мл/ч до 7 суток.

При асептических мелкоочаговых неосложненных формах деструктивного панкреатита: с первых суток проводилось парентеральное питание с использованием концентрированных растворов глюкозы, растворов аминокислот и жировых эмульсий (Липовеноз, Интралипид 10%, 20%). Объем инфузионной терапии – 50 мл/кг/сут. Кристаллоидных р-ров 48%, коллоидных – 48%, белковых р-ров 4-6%. Октреотид применяли по 0,6 мг в течение 3-5 суток. Затем при нормализации показателей амилазы крови, диастазы мочи дозировка снижалась до 0,3 мг/сут. в течение 7-10 суток. При имеющейся энзимной токсемии в условиях повышенной сосудистой проницаемости, использовался ингибитор протеаз (апротинин 400-800 тыс. в сутки) в течение 5-7 дней.

Всем больным проводилась эпидуральная аналгезия ропивакаином 0,2% в течение 7 суток в вышеуказанных дозировках. В течение первых 2-3 суток на фоне выраженного пареза кишечника дважды в сутки через назогастральный зонд эвакуировалось желудочное содержимое в объеме от 600 мл до1800 мл.

В этой связи мы считаем нецелесообразным в ранние сроки постановку назоеюнального зонда для проведения энтерального питания, так как наличие инородного тела в желудке провоцирует желудочную секрецию.

При осложненных формах мелкоочагового панкреонекроза: выполнялась лапароскопическая дренирующая операция – холецистостомия с целью декомпрессии желчевыводящих путей, наложение оментобурсостомы, дренирование брюшной полости. В первые сутки селективно катетеризировалась аорта (чревный ствол) для проведения инфузионной и антибактериальной терапии. Плазмаферез со 100%-ным плазмазамещением проводился в 1-3 сутки. С первых суток применялось парентеральное питание. Объем инфузионной терапии 50-55 мл/кг/сут. Октреотид вводился в максимальных дозировках 1,2 мг /су-т. внутривенно в течение 3-5 суток. Комбинированная антибактериальная терапия включала в себя цефалоспорины 3 поколения в максимальных (до 8 г в сутки) дозировках в комбинации с аминогликозидами и метронидазолом. Вспомогательным методом терапии острого панкреатита (интерстициальной и деструктивных асептических форм) являлась гипербарическая оксигенация, проводимая со 2-х суток пребывания больного в отделении реанимации ежедневно в течение 5-7 дней.

При инфицированном панкреонекрозе: Выполнялись лапаротомия, холецистостомия, оментобурсостомия, некрсеквестрэктомия, дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства. Программные санационные операции с некрсеквестрэктомией. Селективная катетеризация чревного ствола. Плазмаферез с 100% плазмазамещением в 1-3-5-е сутки. Обязательная продленная эпидуральная аналгезия 0,2% ропивакаином. Объем инфузионной терапии варьировал от 50 до 60 мл/кг/сут. Октреотид (сандостатин) – в максимальных дозировках 1,2 г внутриаортально в течение 5-7 суток со снижением дозировки до 0,6-0,3 г/сут. в течение 10-12 дней. Критериями отмены препарата являлись нормализация ферментемии, диастазурии, клинической картины заболевания и динамические изменения состояния поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки по данным компьютерной томографии. До получения результатов микробиологического исследования стартовая эмпирическая антибактериальная терапия проводилась карбапенемами (меропенем) 3 г/сут., в комбинации с ванкомицином 2 г/сут. Переход к антибиотикам узкого спектра действия проводился в зависимости от результатов чувствительности микрофлоры.

Выводы

- Наиболее достоверным методом определения степени тяжести острого панкреатита является КТ.

- Предложенная классификация позволяет стандартизировать лечение различных форм острого панкреатита.

- Стандартизированный подход к терапии позволяет своевременно оценить степень повреждения ПЖ и корректировать развивающиеся осложнения.

Системный подход к лечению острых панкреатитов позволил в 2002-2004 гг. избежать летальных исходов в группах неинфицированного панкреонекроза, а при формировании флегмоны забрюшинной клетчатки летальность не превысила 10%.

Литература

- Гостищев В.К., Глушко В А.. «Панкреонекроз и его осложнений, основные принципы хирургической тактики». Хирургия 3, 2003.

- Филимонов М.И., Гельфанд Б.Р., Бурневич С.З., Орлов Б.Б., Цыденжапов Е.Ц. Острый панкреатит. Москва 2002 г.

- Филимонов М.И., Гельфанд Б.Р., Бурневич С.З., Орлов Б.Б., Саганов В.П. «Опыт применения Октреотида при деструктивном панкреатите». Опыт клинического применения Октреотида. Москва. 2002 г.

- Sashi M., Ercke A. Klassifikationen der Acuten Pankreatitis aus Chirurgieher Sicht, Art Chir. 1993Г-28, 3, 95.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник