Панкреатит и полиорганная недостаточность

Библиографическое описание:

Нестеренко, С. П. Оценка полиорганной недостаточности при остром панкреатите / С. П. Нестеренко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 19 (78). — С. 112-115. — URL: https://moluch.ru/archive/78/13569/ (дата обращения: 04.11.2020).

Изучено функциональное состояние органов/систем при различных клинико-морфологических формах острого панкреатита. Установлены сроки и последовательность поражения органов и систем при данной патологии.

Ключевые слова: острый панкреатит, полиорганная недостаточность.

Синдром полиорганной недостаточности в настоящее время определяется как универсальное поражение двух и более органов и систем организма в результате тяжёлой неспецифической стресс-реакции на множественные этиологические факторы, когда нарушения физиологических функций отдельных органов и систем не могут спонтанно восстанавливаться путём ауторегуляции и требуют частичной или полной коррекции или протезирования утраченных функций [1].

Несмотря на определенные достижения последних лет в улучшении диагностики, прогнозирования и лечения, острый панкреатит остается одной из актуальных проблем неотложной хирургии и интенсивной терапии, что обусловлено неуклонным ростом заболеваемости, увеличением доли случаев некротического панкреатита и стабильно высокими показателями летальности [1,3,6,7].

Согласно сборной статистике, в зависимости от демографических и этнических особенностей, уровня экономического и социального развития региона число случаев острого панкреатита варьирует от 5 до 80 на 100 тыс. населения в год [2,3,4]. В структуре острой хирургической патологии органов брюшной полости общехирургических стационаров острый панкреатит вышел на первое место по частоте, опережая по темпам роста заболеваемости прочие нозологические формы [3,5,6,7], при этом удельный вес больных острым панкреатитом составляет 10–25 % [4,5,6,7], а по отдельным сведениям достигает 40 % [4]. В литературных источниках последних лет достаточно полно освещены этиологические моменты, приводящие к развитию острого панкреатита, однако патогенетические механизмы развития заболевания до конца не раскрыты. Одним из недостаточно изученных остается вопрос содружественного поражения различных органов. Поэтому разработка новых схем лечения этой грозной патологии не может не базироваться на знаниях этого аспекта болезни

Цель: установить последовательность поражения органов при различных формах острого панкреатита.

Задачи:

1. Оценить функциональное состояние органов и систем при различных формах острого панкреатита по В. В. Чаленко (1998);

2. Установить сроки поражения органов в зависимости от момента начала заболевания.

Материал и методы

В основу работы положен ретроспективный анализ историй болезни 77 пациентов с острым панкреатитом, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ г. Минска с 2007 по 2013 гг.

Результаты и обсуждения

При анализе историй болезни пациентов было установлено следующее: мужчины чаще заболевают панкреатитом (примерно 90 %, соответственно 10 % — женщины). Средний возраст 50 лет±5 лет. Алкоголь как этиологический фактор стоит на первом месте, патология билиарного тракта на втором (у женщин на первом месте заболевания билиарной системы). 50 % больных при отечном панкреатите поступают до 1 суток; 30 % больных при неинфицированном панкреатите поступают до 1 суток, 37 %-позже 3 суток; 100 % больных при инфицированном панкреатите поступают позже 3 суток (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика сравниваемых групп

Показатель | Отечный | Неинфицированный | Инфицированный |

Пол: 1. мужчины 2. женщины | 90 % 10 % | 91,5 % 8,5 % | 89 % 11 % |

Возраст | 57±5лет | 50±5лет | 46±5лет |

Этиология: 1. алиментарный 2. билиарный 3. прочие причины | 66 % 11 % 23 % | 71 % 24 % 5 % | 77 % — 23 % |

Сроки от начала заболевания: 1. до 12 ч 2. 13–24 ч 3. 25–72 ч 4. позже 72 ч | 55 % — 33 % 12 % | 33 % 15 % 15 % 37 % | — — — 100 % |

Для оценки функционального состояния органов и систем использовали классификацию по В. В. Чаленко (1998), согласно которой выделяют удовлетворительную функцию, компенсированную недостаточность, несостоятельность функции органа.

Функцию печени оценивали по показателям:

1. Билирубина;

2. АсАТ/АлАТ (коэффициент де Ритиса).

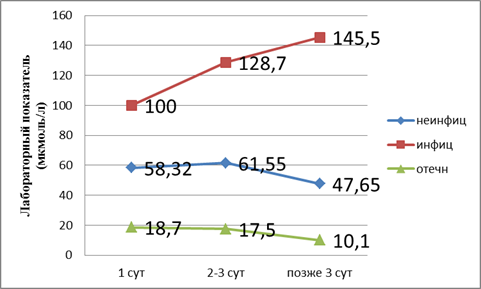

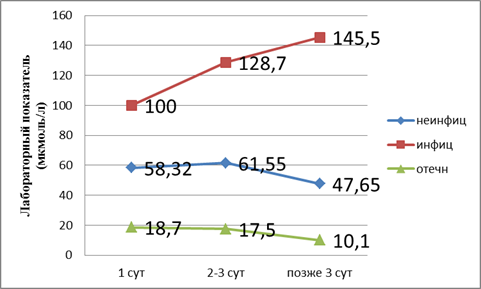

Поступление больных в разные сроки позволило нам выявить развитие органной недостаточности (рис. 1).

Рис. 1. Показатели билирубина в динамике

Из графика следует, что, согласно классификации по В. В. Чаленко, при отечном панкреатите развивается дисфункция печени, так как лабораторные показатели в пределах верхней границы нормы. При неинфицированном — компенсированная недостаточность. При инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность печени. Поражение печени при неинфицированном панкреатите происходит на третьи сутки. Далее при адекватном лечении процесс купируется. При инфицированном панкреатите мы наблюдаем рост показателей билирубина.

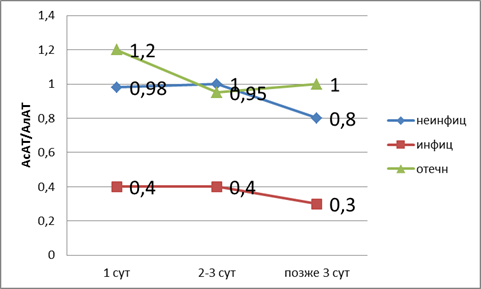

Если оценку произвести по коэффициенту де Ритиса (рис. 2), то можно сказать, что, как и при оценке показателя билирубина, при отечном панкреатите развивается дисфункция печени, так как лабораторные показатели в пределах верхней границы нормы. При неинфицированном — компенсированная недостаточность. При инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность печени.

Рис. 2. Показатели коэффициента де Ритиса

Функцию почек оценивали по показателям креатинина и мочевины в крови (таблица 2).

Таблица 2

Изменение показателей креатинина и мочевины

Срок от момента заболевания | Отечный | Неинфицированный | Инфицированный | |||

Креатинин (мкмоль/л) | Мочевина (ммоль/л) | Креатинин (мкмоль/л) | Мочевина (ммоль/л) | Креатинин (мкмоль/л) | Мочевина (ммоль/л) | |

1 сутки | 110 | 8,025 | 128,44 | 8,5 | 143,2 | 9,7 |

2–3 сутки | 100,54 | 7,55 | 145,6 | 9,8 | 162,5 | 10,26 |

Позже 3 сут | 80,75 | 6,3 | 100,3 | 7,2 | 204,86 | 11,3 |

При отечном панкреатите развивается дисфункция почек, так как лабораторные показатели в пределах верхней границы нормы. При неинфицированном-компенсированная недостаточность почек. При инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность. Поражение почек происходит при неинфицированном панкреатите на третьи сутки, но при адекватной терапии процесс купируется. При инфицированном панкреатите мы наблюдаем рост лабораторных показателей креатинина и мочевины.

Функцию легких оценивали по показателям pCO2, pO2 в венозной крови и рентгенологическому признаку. В результате исследования установлено, что при отечном панкреатите развивается дисфункция легких, так как лабораторные показатели в пределах верхней границы нормы. При неинфицированном развивается компенсированная недостаточность, а при инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность легких. Поражение легких происходит при неинфицированном панкреатите через 24 часа с момента заболевания, но при адекватной терапии процесс купируется. При инфицированном панкреатите мы наблюдаем рост лабораторных показателей. Рентгенологически при отечном панкреатите изменений со стороны легких не выявлено. При неинфицированном рентгенологически встречаются в 39 % реактивный плеврит, 4 % составили пневмонии. При инфицированном панкреатите в 68 % встречается реактивный плеврит, пневмонии составили 7 %.

Выводы:

1. При панкреатите возникает поражение органов-мишеней: легких, печени и почек с нарушением функции;

2. Поражение легких возникает одним из первых (через 24 часа от момента заболевания) и проявляется развитием РДСВ;

3. Вовлечение в патологический процесс печени и почек происходит позднее — через 72 часа от начала заболевания;

4. При отечном панкреатите, который носит абортивное течение, развивается дисфункция органа. При неинфицированном — компенсированная недостаточность, а при инфицированном панкреатите развивается декомпенсированная недостаточность функции органа.

Литература:

1. Голуб, И. Е. Полиорганная недостаточность: Учебное пособие / И. Е. Голуб, Л. В. Сорокина, Е. С. Нетесин. — Иркутск: ИГМУ. — 2011. — 25 с.

2. Рузавина, А. В. Системные факторы прогрессирования острого панкреатита: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.17 / А. П. Власов. — Ульяновск, 2012. — 17с.

3. Семенова, А. С. Оценка эндогенной интоксикации при остром панкреатите / А. С. Семенова // Поколение СГМУ 2003: новые рубежи: Сб. научно-практической конференции СГМУ. — Саратов, 2003. — С. 44.

4. Багненко, С. Ф. Хирургическая панкреатология / С. Ф. Багненко, А. А. Курыгин, Г. И. Синченко. — СПб.: Издательство «Речь», 2009. — 603 с.

5. Балныков, С. И. Прогнозирование исхода заболевания у больных некротическим панкреатитом / С. И. Балныков, Т. Ф. Петренко // Хирургия. — 2010. — № 3. — С. 57–59.

6. Гальперин, Э. И. Панкреонекроз: неиспользованные резервы лечения (дискуссионные вопросы к круглому столу) / Э. И. Гальперин, Т. Г. Дюжева // Анналы хирург. гепатологии. — 2007. — Т. 12, № 2. — С. 46–51.

7. Клиническая хирургия: национальное руководство: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — т. 2. — 832 с.

Основные термины (генерируются автоматически): инфицированный панкреатит, острый панкреатит, отечный панкреатит, компенсированная недостаточность, верхняя граница нормы, неинфицированный панкреатит, момент заболевания, показатель, сутки, функциональное состояние органов.

Источник

Синдром полиорганной недостаточности развивается в результате одновременного или последовательного нарушения функций нескольких органов. В большинстве случаев полиорганная недостаточность является терминальной стадией тяжелых заболеваний, в том числе и последних стадий рака. Термин был введен относительно недавно — в 1973 году и на протяжении более 45 лет продолжает оставаться одной из самых частых причин смерти среди пациентов, которые находятся в реанимационных отделениях.

Особенности полиорганной недостаточности

Патологические изменения в органе или системе органов не развиваются одномоментно. Этот процесс протекает в три основные стадии:

- Компенсация. Длится от трех до пяти дней. В ответ на повреждение, организм старается компенсировать утраченную функцию. На начальных этапах ему удается сделать это относительно просто, поэтому полного отказа в работе органа не возникает. Если на этом этапе провести лечение, то можно будет избежать серьезных последствий, которые характерны для других стадий.

- Субкомпенсация. В этот период организм не может в полной мере восполнить утраченную функцию, поэтому пациент нуждается в медикаментозном лечении. Для того чтобы скорректировать имеющиеся нарушения, достаточно небольших доз лекарственных препаратов.

- Декомпенсациия. Эта стадия характеризуется выраженными изменениями в органах и полной утратой работоспособности. Состояние пациента становится крайне тяжелым. Он нуждается в больших дозировках лекарственных препаратов и проведении дополнительных мероприятий, которые призваны поддерживать жизнеобеспечение (ИВЛ, гемодиализ).

Степень тяжести полиорганной недостаточности определяется исходя из объема поражения. Декомпенсация двух систем соответствует тяжелой, а трех — крайне тяжелой степени.

Как проявляется синдром полиорганной недостаточности

Точный набор симптомов зависит от поражения тех или иных органов. Как правило, самыми отчетливыми являются признаки нарушения функций дыхательной системы. Об этом могут свидетельствовать следующие клинические проявления:

- Одышка.

- Активация вспомогательных мышц в процессе дыхания.

- Цианоз кожных покровов.

- Выраженная потливость.

- Нарушение сознания и заторможенность на поздних стадиях.

При поражении сердечно-сосудистой системы отмечаются боли за грудиной, различные нарушения гемодинамики, отеки мягких тканей и внутренних органов. На начальном этапе присутствует выраженная тахикардия, вплоть до 180 ударов в минуту. Она развивается с целью компенсации нарушений и со временем сменяется брадикардией, при которой частота сердечных сокращений может опускать до 40 ударов в минуту и даже ниже. На поздних стадиях пациент слабо отвечает на препараты, которые помогают нормализовать деятельность сердечно-сосудистой системы. Это одна из причин, по которой лечение полиорганной дисфункции становится сложным.

Нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта при полиорганной недостаточности проявляется симптомами механического сдавления кишечника. К этим симптомам относятся:

- Нарушение процесса дефекации.

- Задержка газов.

- Вздутие и асимметрия живота.

- Рвота.

- Потеря аппетита.

В некоторых случаях развивается желудочно-кишечное кровотечение, которое усугубляет течение основного заболевания и нередко становится причиной смерти пациента.

Достаточно часто в клинической картине присутствуют признаки, которые характерны для почечной недостаточности. Прежде всего, это выраженное снижение объема мочи с последующим развитием анурии, что является показанием для проведения гемодиализа. Кроме того, у пациентов выявляется снижение уровня калия в крови, почечные отеки, нарушение водно-электролитного баланса и др.

Почему развивается полиорганная недостаточность

Среди причин, которые приводят к развитию синдрома полиорганной недостаточности, отмечаются тяжелые заболевания и состояния, которые оказывают существенное влияние на функции организма. К ним относятся тяжелые травмы, сепсис, инфекционно-токсический шок и др.

У онкологических пациентов синдром полиорганной недостаточности развивается после радикального удаления опухоли. Отличительной особенностью оперативных вмешательств в онкологии является необходимость удаления части одного или нескольких органов, которые поражены опухолевым процессом. При этом часто такие операции сопровождаются массивной кровопотерей, что увеличивает вероятность развития синдрома.

Полиорганная недостаточность развивается постепенно. В ее течении выделяют три основных этапа:

- Выработка различных активных молекул, которые приводят к развитию системного воспалительного ответа. Такими молекулами могут быть интерлейкины, фактор активации тромбоцитов, фактор некроза опухоли, гормоны, ферменты, свободные радикалы и др. В результате нарушается проницаемость и тонус сосудов, изменяются механизмы иммунной защиты и важнейшие биохимические процессы. Все эти изменения соответствуют индукционной фазе полиорганной недостаточности.

- Во время каскадной фазы отмечается развитие системных повреждений, которые проявляются характерными симптомами — тромбоцитопенией, лейкоцитозом, нарушением микроциркуляции, гипоксией и т.д.

- Фаза вторичной аутоагрессии характеризуется выраженной дисфункцией органов и нарушением гомеостаза.

Для полиорганной недостаточности характерно несколько повреждающих механизмов, среди которых ведущее значение имеет ишемия, активное тромбообразование и нарушение мозгового кровообращения.

Методы диагностики заболевания

Симптомы полиорганной недостаточности могут быть похожими на другие заболевания, поэтому для подтверждения диагноза врач назначает комплексное обследование, в которое входят следующие методы диагностики:

- Осмотр пациента, анализ жалоб, сбор анамнеза. Уже на этом этапе специалист может заметить характерные признаки, которые свидетельствуют о поражении одного или нескольких органов. Это могут быть нарушения дыхательной и сердечной деятельности, метаболические изменения, отклонения в гемодинамике.

- Инструментальное обследование. Его объем зависит от проявлений полиорганной недостаточности. В распоряжении врача имеются все неинвазивные методы, например, УЗИ, рентген, КТ, МРТ и др. Кроме того, важно регулярно отслеживать основные показатели жизнедеятельности организма — артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и др.

- Лабораторные методы диагностики. Обычно назначаются базовые анализы, которые позволяют оценить и в дальнейшем контролировать основные показатели гемодинамики, уровень электролитов и ферментов в крови и др.

С учетом того факта, что пациенты в большинстве случаев находятся в условиях палаты реанимации и интенсивной терапии, полиорганную недостаточность удается выявить на ранних стадиях, когда полного отказа органа или системы не произошло.

Методы лечения

Основная цель лечения пациента заключается в восстановлении утраченных функций, устранении негативных последствий полиорганной недостаточности и предупреждении осложнений. Для этого назначаются медикаментозные препараты из группы антибиотиков, НПВС, гормонов, антикоагулянтов и др. При необходимости выполняется переливание крови или ее компонентов, проводится профилактика ДВС-синдрома, внутренних кровотечений, коллапса. На всем протяжении лечения, пациент должен соблюдать строгий постельный режим.

При тяжелом течении применяются хирургические методы лечения. К ним относятся экстракорпоральная детоксикация, устранение кишечной непроходимости, удаление нежизнеспособных органов, которые начали некротизироваться.

Чем опасна полиорганная недостаточность

Основная опасность полиорганной недостаточности заключается в высоком риске летального исхода. В зависимости от объема поражения, смертность может составлять от 30% до 100%. Даже если основные проявления синдрома удается своевременно устранить, вероятность развития отсроченных заболеваний остается очень высокой. Среди наиболее частых осложнений отмечаются:

- Хроническая почечная недостаточность.

- Ишемическая болезнь сердца.

- Различные заболевания легких.

- Блокады проводящих путей сердца.

- Неврологические нарушения.

- Энцефалопатия и др.

Несмотря на развитие методов хирургического лечения и систем мониторинга основных показателей работы организма во время операции, а также подходов к послеоперационному ведению пациентов, частота развития полиорганной недостаточности продолжает оставаться высокой. Ввиду актуальности данной проблемы специалисты ищут новые пути ее решения, начиная от своевременной диагностики и заканчивая эффективным лечением.

Источник