Последняя стадия панкреатита симптомы

Что известно о фазах воспаления при панкреатите? Считаются ли врачи со стадией заболевания при назначении лечения? Можно ли заранее предсказать исход? Эти вопросы волнуют многих пациентов. Представленная информация поможет разобраться в причинах и симптоматике заболевания.

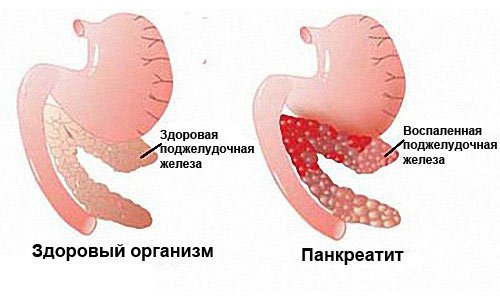

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы, протекающее в острой или хронической форме. Повреждение клеток органа приводит к разрушению оболочки, выходу в ткани ферментов, некрозу. Выявить панкреатит в ранней стадии и своевременно начать терапию — путь сохранения функционирования органа и предотвращения тяжелых осложнений.

Заболевание называют «аутоагрессией», железа страдает от собственного секрета. В дальнейшем к процессу воспаления присоединяется гнойная инфекция.

Что такое панкреатит?

Воспаление поджелудочной железы при панкреатите имеет асептический характер, другими словами — не связано с внедрением инфекции. Наиболее часто встречающиеся варианты внесены в Международную статистическую классификацию.

Код по МКБ учитывает разные формы и причины патологии:

- К 85 — включает острые процессы с некрозом, абсцедированием, рецидивы, подострое течение болезни, гнойный и геморрагический вид поражения.

- К 86.0 — подчеркивает алкогольное происхождения панкреатита.

- К 86.1 — хроническое воспаление без дополнительных уточнений.

История изучения механизма болезни (в медицине называется патогенезом) первоначально связывала его с поступлением пищи, содержащей значительное количество животных жиров, алкоголя. Следствием сочетания этих факторов воздействия являются:

- резкое усиление секретирующей функции панкреатических желез;

- отек внутренней оболочки двенадцатиперстной кишки в устье главного протока поджелудочной железы, из-за которого затрудняется вывод секрета;

- повышение давления и застой в мелких протоках органа.

В 1901 году появилась теория «общего канала» Опие. Она объяснила поражение поджелудочной железы возможностью заброса желчи в панкреатические протоки. Анатомически они выходят вместе через фатеров сосок в двенадцатиперстную кишку. Связь с билиарной (желчевыделительной) системой подтверждается почти у 80% пациентов.

В дальнейшем к причинам присоединены:

- аномалии развития железы (сужение протоков);

- сдавление соседними органами;

- нарушение местной иннервации.

Большинство гастроэнтерологов основой поражения поджелудочной железы при панкреатите считают негативное воздействие собственных ферментов, их выход в кровоток и отравление всего организма.

При длительном течении болезни придается значение истощению резервных возможностей поджелудочной железы, сгущению панкреатического сока из-за выпадения белкового осадка.

Виды панкреатита

Врачи различают острую и хроническую форму панкреатита. Единой классификации заболевания не существует. Наиболее популярно выделение следующих видов острого воспалительного процесса в поджелудочной железе.

Отечный или интерстициальный — легкая форма, характеризуется отеком, увеличением долек органа при сохранении структуры. Возможны единичные мелкие очаги некроза и появление жидкости в брюшной полости.

Деструктивный или некротический — тяжелая форма воспаления с развитием некроза, начиная с поверхностных слоев органа. Бывает двух типов.

На фоне стерильного воспаления. Различают:

- по характеру — жировой, геморрагический и смешанный;

- в зависимости от распространенности — мелко-, крупноочаговый, субтотальный;

- по расположению — в головке, хвостовой части, с диффузным распространением на всю железу.

Инфицированный – присоединение инфекции, поступившей гематогенно или через желчные протоки.

Среди случаев хронического панкреатита различают:

- первичный — воспалительные и дистрофические явления изначально появились в поджелудочной железе;

- вторичный — панкреатит стал последствием других заболеваний (желчекаменной болезни, гастродуоденита, сахарного диабета).

Клинические формы патологии

Острый панкреатит имеет 5 клинических форм. Они выделяются по характерным симптомам, длительности течения, результатам обследования, требуют неодинаковой лечебной тактики.

Интерстициальный панкреатит

Отличается быстрым и относительно легким течением. Отечность железы исчезает за 4–7 дней. Спустя 2 недели, полностью восстанавливаются разрушенные структуры органа.

В клиническом течении не бывает шокового состояния, болевой синдром выражен умеренно, рвота быстро купируется. Температура у пациентов нормальная. Нет изменений со стороны других органов (очень редко возникает плеврит, ателектазы в легочной ткани).

Лабораторные показатели: лейкоцитоз в крови умеренный, СОЭ в первый день нормальна, ферменты в сыворотке крови незначительно повышены (спустя 3 дня, нормализуются). Не выявляется нарушений метаболизма, водно-электролитного баланса. Диагноз подтверждается УЗИ и компьютерной томографией.

Некротический панкреатит

Ранним проявлением является выраженный болевой синдром. У пациента состояние расценивается как тяжелое. Беспокоит многократная рвота, резкая слабость. Температура в пределах 37–38°C. Обращает внимание бледность, синюшность губ, желтушность кожи и склер. Возможен панкреатогенный токсический шок, нарастание сердечной, печеночно-почечной недостаточности. В редких случаях — психоз.

Пальпация живота в верхних отделах болезненна, отечность на пояснице и животе. Мышцы брюшной стенки напряжены.

Тяжелая клиническая картина длится до месяца, а изменения в поджелудочной железе сохраняются дольше шести недель.

В лабораторных показателях резко увеличен лейкоцитоз, лимфопения. О поражении почек говорит белок и эритроциты в моче. СОЭ повышается с третьего дня одновременно с С-реактивным белком, уровнем трипсина, липазы, билирубина.

Изменяются показатели метаболизма: падает количество белка в крови (альбумина), растут ферментные тесты (трансаминазы, щелочная фосфатаза, альдолаза, лактатдегидрогеназа).

На ЭКГ — признаки миокардиодистрофии, в легких выпотной плеврит, ателектазы, пневмония, отек. Возникает поражение соседних органов (реактивный гастродуоденит, язвы, эрозии). Возможен перикардит, внутреннее кровотечение.

Панкреанекроз подтверждается данными лапароскопии, визуально при операции и осмотре брюшной полости.

Геморрагический панкреонекроз

Диагноз ставится на основании выявления при лапароскопическом исследовании поджелудочной железы, пропитанной кровью. У пациента симптоматика тяжелого ферментного перитонита. Выпот в брюшной полости коричневого цвета.

При жировом некрозе железа уплотнена, некротические изменения обнаруживают на всех органах, содержащих жировую клетчатку.

Инфильтративно-некротический панкреатит

Разновидность острого воспаления диагностируется, если на фоне некротических изменений отсутствуют признаки инфицирования и нагноения.

Клинические проявления начинаются с 5–7 дня. Пациентов больше беспокоят не боли, а мучительная тошнота, резкая слабость, потеря аппетита. В зоне эпигастрия иногда удается пропальпировать болезненный инфильтрат.

Температура невысокая, умеренно выражен лейкоцитоз, нейтрофилез, рост СОЭ. Значительно повышен уровень фибриногена. В диагностике помогает рентгеноконтрастное исследование желудка, двенадцатиперстной кишки, фиброгастроскопия, УЗИ.

Гнойно-некротический панкреатит

Развивается в связи с расплавлением и секвестрацией некротизированной ткани поджелудочной железы и присоединением гнойной инфекции. Основной симптом — тяжесть состояния пациента: ознобы с высокой лихорадкой, резкая слабость, анемия, тошнота и рвота, невозможность самостоятельно двигаться из-за слабости.

Состояние может появиться через неделю от начала заболевания или спустя месяц на фоне лечения. Лабораторно выявляют выраженные признаки воспаления, белковую недостаточность, анемию с падением уровня гемоглобина, эритроцитов, сывороточного железа, снижение калия и кальция.

Местно — вздутие живота, отечность на пояснице, болезненная пальпация в зоне эпигастрия. Перистальтика кишечника вялая. При фиброгастроскопии обнаруживают эрозии, кровоизлияния, язвы, отек слизистой на задней поверхности желудка. При колоноскопии можно увидеть гнойно-некротические очаги в толстом кишечнике.

При хроническом панкреатите чередуются:

- обострения — активируются воспалительные процессы, резко нарушаются функции поджелудочной железы;

- ремиссии — с помощью лечения удается снять острые явления, симптоматика дает о себе знать только при нарушении диеты, после физического напряжения.

По клиническим особенностям и преобладающим симптомам у пациентов-хроников различают:

- латентную форму (бессимптомную);

- болевую — боли ночные, утренние, приступообразные, опоясывающего типа, локализованы в верхней части живота;

- псевдоопухолевую — выявляются признаки нарушения работы желудка и двенадцатиперстной кишки, застоя желчи;

- диспептическую — тошнота и упорная рвота, понос, повышение газообразования, в тяжелых случаях парез кишечника;

- полисимптомную (включая рецидивирующий панкреатит) — смешанная.

Степени тяжести панкреатита

Течение хронического панкреатита имеет степени тяжести, их также представляют, как последовательные стадии воспаления:

- легкую степень (I стадия) — редкие обострения, отсутствие выраженного болевого синдрома;

- средней тяжести (II стадия) — обострения повторяются по 3–4 раза в год, больной худеет, с калом выделяется непереваренная жировая масса, возможно выявление сахарного диабета;

- тяжелую (III стадия, кахексии или терминальная) — длительные и частые обострения, потеря веса, сужение двенадцатиперстной кишки из-за сдавливания головкой поджелудочной железы, сахарный диабет.

Основные лабораторные показатели тяжести повреждения функции поджелудочной железы — уровень специфических ферментов. Наблюдается значительный рост амилазы (участвует в расщеплении углеводов), липазы (перерабатывает жиры), трипсина и эластазы (действуют на связи аминокислот в белковых соединениях).

Важен анализ на наличие ингибиторов трипсина, он указывает на прогноз болезни: чем меньше показатель, тем хуже исход.

Оценка проводится на основании клинической симптоматики, нарушения функции железы, вовлечения в патологический процесс других органов и систем.

Исходом хронического панкреатита могут быть:

- недостаточность внешнесекреторной и эндокринной деятельности железы, тяжелый инсулиноустойчивый сахарный диабет, необратимые нарушения метаболизма;

- раковое перерождение развивается у 4% больных.

Современные стандарты по ведению пациента с подозрением на острый панкреатит требуют провести оценку его состояния в течение двух суток после госпитализации. На основании заключения выбирается объективная тактика и предполагается исход заболевания.

На первом этапе проводится клиническая диагностика, определяется форма болезни. Ученые установили, что прогноз, основанный только на клинических данных, имеет вероятность 50%.

Второй этап заключается в объективных лабораторных показателях состояния больного, работы внутренних органов. При этом точность прогнозирования осложнений и исхода повышается до 70–80%.

Последний этап заключается в заполнении шкалы из 9 признаков, включая возраст и имеющиеся изменения. Подсчет баллов считается максимально объективной оценкой.

Согласно различным модификациям:

- менее 3 баллов — означает легкое течение, прогноз летальности в таких случаях менее 5%;

- оценка от 3 до 5 баллов — соответствует состоянию средней тяжести, летальный исход предполагается в 15–20%;

- 6–11 баллов — это крайне тяжелое течение, летальность достигает 50%.

Особенности течения заболевания

Поджелудочная железа с 45 лет начинает изменяться. В 55 лет уже имеются нарушения, которые отражаются на течении панкреатита. У пожилых пациентов заболевание развивается на фоне атрофии работающих клеток паренхимы, вызванной атеросклерозом сосудов и нарушением питания железистой ткани.

В паренхиме образуются кисты. Секреторная функция снижается. Болезнь чаще всего становится вторичным поражением в результате камней в желчном пузыре, длительного употребления лекарств, несоблюдения диеты, алкоголизма.

Острый панкреатит у пожилых возникает в форме геморрагического некроза. Рвота и интоксикация выражены сильнее, чем у молодых пациентов. Обычно появляется желтуха, снижение артериального давления, аритмии, температура понижается, беспокоит одышка.

Обострение хронического процесса провоцируют заболевания кишечника, желчного пузыря, атрофия желудка.

Стадии панкреатита

При остром воспалении железы местный процесс имеет фазовое развитие. Начальная патология представлена серозной фазой. Прогрессирование переходит в геморрагический отек, затем в паренхиматозный и жировой некроз. Крайняя степень поражения представлена расплавлением и секвестрацией омертвевших зон паренхимы поджелудочной железы и участков в забрюшинной клетчатке.

Фазы воспаления образуют стадии патологического деструктивного процесса.

Ферментативная

Протекает первые 5 дней. В железе образуется некроз (отмирание клеток), зоны поражения различной распространенности. Выход ферментов в общий кровоток проявляется признаками интоксикации. У части пациентов на этом этапе уже имеется недостаточность внутренних органов (полиорганная), токсический шок.

Обычно панкреанекроз формируется за 36–72 часа. В 95% случаев течение панкреатита нетяжелое. Участки некроза либо не образуются, либо ограничены очагом до 10 мм в диаметре. Преобладает отечность паренхимы.

У 5% пациентов формируется крупноочаговый распространенный панкреанекроз. Соответственно, проявляется тяжелым токсикозом, поражением внутренних органов. Летальный исход достигает 50–60%.

Реактивная

Стадия характеризует реакцию организма на образовавшиеся некротические очаги в поджелудочной железе. Соответствует второй неделе острого течения болезни или обострения хронического. Результатом служит формирование инфильтрата вокруг железы в окружающих тканях (перипанкреатический).

Стадия секвестрации

Расплавление и секвестрация начинаются с третьей недели и способно продолжаться 5–6 месяцев. В поджелудочной железе образуются кистозные полости, свищевые ходы.

Течение процесса происходит по двум вариантам:

- асептический — панкреонекроз стерилен, инфекция отсутствует;

- септический — присоединение инфекции способствует гнойным осложнениям от абсцедирования до сепсиса.

Стадия исхода болезни

Период исходов длится полгода и более. Возможно постепенное обратное развитие нарушений, если лечение начато своевременно. При отсутствии медицинской помощи формируются опасные осложнения:

- околопанкреатический инфильтрат;

- абсцедирование;

- ферментативный перитонит (стерильный или бактериальный);

- флегмона в забрюшинной клетчатке;

- кровотечение из поврежденной стенки сосудов;

- механическая желтуха;

- формирование в поджелудочной железе псевдокисты (стерильной или инфицированной);

- образование внутренних и наружных свищевых ходов.

Методы лечения патологии в зависимости от стадии (кратко)

Наиболее благоприятен прогноз, если пациент получает лечение в начальной (ферментативной) стадии панкреатита в условиях стационара.

Требуется комплексное воздействие на поджелудочную железу:

- на область эпигастрия кладется грелка со льдом;

- на 2–3 дня с целью максимальной разгрузки запрещается питание, производится отсасывание тонким зондом содержимого двенадцатиперстной кишки и желудка, в дальнейшем диета назначается в соответствии со столом № 5п;

- для снятия интоксикации внутривенно вводятся растворы Гемодеза, Полиглюкина, с целью предотвращения ацидоза — бикарбонат натрия;

- чтобы заблокировать выработку собственных ферментов, показаны сильные препараты типа Креона (Панкреатин назначают в стадию выздоровления, при ремиссии хронического процесса, поскольку его состав недостаточен для острой фазы воспаления);

- для снятия отека железы рекомендуются мочегонные средства;

- боли купируются спазмолитиками, наркотическими аналгетиками, паранефральной блокадой.

Лечить реактивную стадию необходимо:

- продолжением подавления синтеза ферментов;

- для борьбы с токсикозом применяется гемо- и лимфосорбция, дренирование и промывание брюшной полости с помощью лапароскопа;

- антибиотиками для предотвращения присоединения и распространения инфекции;

- препаратами, улучшающими проходимость крови по капиллярному руслу, нормализующими свертываемость;

- компенсацией потери электролитов и негативного действия на миокард, расстройств гемодинамики.

В патогенетическую терапию входят средства:

- снимающие кислородное голодание органа;

- нормализующие работу кишечника;

- улучшающие проходимость панкреатического и желчного протоков.

При отсутствии результатов консервативной терапии, подозрении на секвестрацию и осложнения выбирается хирургический способ лечения. Производятся 2 типа операций:

- органосохраняющие — заключаются во вскрытии капсулы с целью снятия отека, тампонаде сальниковой сумки для дренирования и вывода содержимого;

- резекционные — необходимы для удаления участков некроза (если на УЗИ выявлено более 50% некротизации органа), секвестров.

Инфицирование панкреонекроза с последующими осложнениями требует удаления части железы или одновременно двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы.

При вторичном панкреатите, вызванном желчекаменной болезнью, когда состояние пациента стабилизируется, производится удаление желчного пузыря.

При хроническом панкреатите назначают:

- строгую диету;

- ферментативные препараты для поддержки пищеварения;

- при болях — спазмолитики;

- курсы противовоспалительной терапии во время обострений;

- витамины и иммуномодуляторы для поддержки тканей железы, метаболизма.

Учет стадии панкреатита позволяет назначить пациенту оптимальное лечение, вовремя перейти к хирургической тактике, снизить риск смертельного исхода.

Источник

Панкреатит – это воспаление тканей поджелудочной железы (ПЖ) с нарушением оттока ее секретов. Заболевание вызвано плохой проходимостью выводящих протоков на фоне повышенной активности ферментных систем. При этом выделяемые соки не успевают выходить в просвет двенадцатиперстной кишки, а накапливаются и начинают переваривать собственные ткани железы.

За последние 10 лет «популярность» заболевания выросла в 3 раза и стала характерным явлением не только для взрослых, но и для подрастающего поколения. Наиболее частые причины – нарушение рациона питания и отсутствие правильной культуры потребления алкогольных напитков.

Причины заболевания

Основные причины развития панкреатита:

- Длительное и неумеренное потребление алкоголя. Этиловый спирт повышает насыщенность панкреатических соков и провоцирует спазм сфинктера, который регулирует их поступление в двенадцатиперстную кишку. Статистика: 40% пациентов с панкреатитом больны алкоголизмом; 70% – периодически злоупотребляют алкоголем.

- Желчнокаменная болезнь – желчный конкремент способен вызывать закупорку выносящих протоков и стать причиной воспаления железистой ткани. Статистика: 30% пациентов имеют в анамнезе камни в желчном пузыре.

- Нарушение липидного обмена, связанное с перееданием и ожирением, приводит к повышенной выработке ферментов, что провоцирует риск воспаления. Статистика: 20% случаев сопровождается избыточным весом и заболеваниями липидного обмена.

- Вирусные инфекции, в том числе гепатиты, туберкулез, ветряная оспа, паротит, корь, брюшной тиф и др.

- Нарушение кальциевого обмена – гиперкальциемия. Приводит к склеротизации (затвердению) тканей железы с нарушением секреторной функции и спазмом протоков.

- Аутоиммунные заболевания – некоторые виды аллергии могут провоцировать аутоиммунную агрессию антител к собственным клеткам ПЖ.

- Паразитарные инвазии – скопление крупных паразитов, например аскарид, способно перекрыть выносящие протоки органа.

- Повреждения протоков при травмах и во время операций.

- Отравление или интоксикация организма — приводит к перегрузке ферментных систем с избыточной выработкой пищеварительных соков.

- Эндокринные заболевания — прямо или косвенно влияют на работу всех желез внутренней и внешней секреции. Особенно пагубно воздействуют на ПЖ нарушения работы щитовидной железы и сахарный диабет.

- Патологии структур пищеварительной системы – энтероколит, колит, дуоденит, дивертикулит, язвенная болезнь, синдром Рейе (жировое перерождение печени).

- Длительный прием некоторых лекарств – стероидных препаратов, определенных видов мочегонных средств, антибиотиков, сульфаниламидов.

- Сосудистые патологии (артериальная гипертензия, атеросклероз) с нарушением кровообращения в области поджелудочной железы, а также осложнения в период беременности у женщин.

- Гемолитические заболевания – в том числе гемолитико-уремический синдром.

- Наследственные патологии (чаще всего муковисцидоз). Связанное с ним загустение внутренних секретов, в том числе панкреатических соков, приводит к нарушению их оттока.

Вызывающие панкреатит причины могут проявляться самостоятельно или и в комплексе. Это определяет не только этиологию заболевания, но и степень ее проявления, тяжесть протекания и терапевтический прогноз.

Повторные приступы острого панкреатита провоцируют переход заболевания в хроническую форму. Из-за частого воспаления орган покрывается рубцовой тканью (фиброзное перерождение) и теряет способность вырабатывать нужное количество ферментов. Если повреждению подвергаются участки, вырабатывающие инсулин (островки Лангерганса), развивается инсулинозависимая форма сахарного диабета.

Как проявляется панкреатит: симптомы и признаки

Основной список симптомов при острой форме:

- выраженная боль в подреберье – с учетом причины заболевания и сопровождающих патологий может быть опоясывающей, право- или левосторонней;

- реакции со стороны пищеварительного тракта – икота, отрыжка с неприятным запахом, тошнота и многократные приступы рвоты, запоры или диарея;

- общее ухудшение состояния – обезвоживание организма, ощущение сухости во рту, слабость, повышение или понижение артериального давления, одышка, усиленное потоотделение, высокая температура;

- внешние проявления – тусклая, землистого цвета кожа, синюшные или коричневатые пятна в области поясницы и надпупочной зоне, возможна механическая желтуха.

Внимание! Острая форма требует срочной госпитализации с последующим лечением в стационаре.

При хронической форме признаки панкреатита выражены слабее:

- боль проявляется только после приема жареной и жирной пищи или алкоголя; в остальное время в области подреберья могут наблюдаться легкие неприятные ощущения;

- реакции со стороны пищеварительной системы проявляются только при диспептической форме в виде метеоризма, поноса или запора;

- внешние кожные проявления в виде легкой желтушности; при длительном отсутствии лечения наблюдается потеря веса, анемия, сахарный диабет 2-го типа.

В латентной стадии заболевание протекает бессимптомно; при фиброзной форме рубцовая ткань может разрастаться с образованием псевдоопухолевый структур.

Важно! Панкреатит поджелудочной железы редко проявляется как самостоятельное заболевание. Обычно патологический процесс объединяет несколько органов пищеварения, вовлекая в него гепатобилиарную систему (печень, желчный пузырь и протоки), двенадцатиперстную кишку, желудок. Данный факт требует проводить диагностику всей пищеварительной системы человека.

Как проходит обследование

Диагностика и лечение панкреатита находятся в компетенции гастроэнтеролога. Для вынесения диагноза врач собирает анамнез, проводит осмотр и назначает диагностические процедуры.

Осмотр врача

Процедура включает оценку состояния кожных покровов, глазных склер, языка, работы слюнных желез. Затем пациента помещают на кушетку и проводят пальпацию и простукивание для выявления объективных симптомов панкреатита:

- симптом Мюсси-Георгиевского, или френикус-симптом – болезненные ощущения при надавливании кончиками пальцев в области над левой ключицей – там, где между ножками кивательных мышц проходит диафрагмальный нерв;

- чувствительность в зоне Шоффара – в области проекции головки поджелудочной железы, на 5-6 см выше и правее пупка;

- симптом Губергрица-Скульского – болезненность проявляется в зоне проекции тела поджелудочной железы, чуть левее зоны Шоффара;

- болезненность в зоне Мейо-Робсона – левый реберно-позвоночный угол – область расположения хвоста поджелудочной железы;

- симптом Дежардена – чувствительность в точке, расположенной на 5-6 см над пупком по линии, соединяющей пупок и подмышечную впадину; как и зона Шоффара, точка является проекцией головки поджелудочной железы;

- гипотрофический признак Гротта – недостаток подкожно-жировой клетчатки в области проекции железы;

- геморрагический симптом Тужилина, или симптом «красных капелек», проявляется в виде мелких бордовых высыпаний или коричневой пигментации над областью железы;

- симптом Кача – болезненность при пальпации на выходе отростков нервов на уровне грудных позвонков: 8-9-го – слева, 9-11 – справа.

- симптом Воскресенского – при увеличении поджелудочной железы с отеком клетчатки пульс брюшной аорты не прощупывается.

Вместе с опросом пальпация позволяет определить наличие диспептических явлений со стороны пищеварительного тракта: метеоризма, отрыжки, тошноты, диареи, запора.

Внимание! Признаком хронического панкреатита может быть выраженная потеря веса. Она развивается вследствие нарушения процесса переваривания пищи на фоне снижения секреторной функции железы и дефицита ферментов. Сопровождается повышенной сухостью кожи, анемией, головокружением.

Диагностические процедуры

Лабораторные методы диагностики:

- общий анализ крови выявляет признаки воспаления – высокий уровень лейкоцитов, пониженный СОЭ;

- биохимический анализ крови определяет уровень панкреатических ферментов – амилазы, щелочной фосфатазы, а также пигмента билирубина;

- анализ мочи показывает остаточное содержание ферментов амилазы и диастазы;

- беззондовые методы диагностики оценивают активность пищеварительного процесса введением субстратов для ферментов поджелудочной железы с последующим отслеживанием их усвоения;

- анализ кала на паразитов проводят по необходимости.

Инструментальный набор методик:

- УЗИ – определяет форму и размеры органа, наличие уплотнений и фиброзных участков;

- гастроскопия — оценивает степень воспаления стенок желудка и двенадцатиперстной кишки;

- рентгенография и ее разновидность – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография – помогают обнаружить в протоках скопления сгустков или камней, вызывающих закупорку;

- зондовые методы определения внешнесекреторной функции железы – секретин-панкреозиминовый тест, тест Лунда;

- КТ или МРТ позволяет оценить степень некроза тканей у тяжелых пациентов;

- лапароскопия используется в сложных случаях для визуальной оценки и биопсии тканей.

Как лечить панкреатит поджелудочной железы

Три правила при лечении данной патологии – покой, холод и голод:

- покой замедляет кровообращение и снижает приток крови к больному органу;

- холодные компрессы на область подреберья понижают температуру воспаления и выраженность болевого синдрома;

- голодание в течение 1-6 дней приостанавливает выработку ферментов, вызывающих воспаление.

Дополнительно назначают консервативное лечение с использованием медикаментов, физиотерапии и фитотерапии.

Медикаментозное лечение:

- спазмолитики и НПВС для устранения спазмов ЖКТ и воспаленной поджелудочной железы;

- антибиотики – при активном инфекционном процессе;

- антисекреторные препараты – для подавления внешней (ферментной) и внутренней (гормональной) секреции;

- панкреатические ферменты – для поддержания здорового пищеварения в период лечения, а также при значительном перерождении тканей железы;

- инсулиновые препараты – при повреждении зон выработки гормона.

Физиотерапию подключают к лечению после снятия острой фазы воспаления. Наиболее действенные методики:

- электрофорез с обезболивающими и противовоспалительными препаратами повышает интенсивность их действия, лучше снимает боль и воспаление;

- ультразвук используют как обезболивающее при опоясывающем болевом синдроме;

- диадинамические токи – воздействие низкочастотными импульсами улучшает кровоснабжение, усиливает тканевой обмен, обезболивает;

- лазерное и УФ-облучение крови снимают воспаление, улучшают микроциркуляцию жидких сред и регенерацию тканей;

- переменное магнитное поле успешно помогает ликвидировать отек и воспаление.

Фитотерапию используют в качестве сопроводительного лечения – для усиления действия медикаментозных препаратов и устранения возможных «побочек». В этих целях используют растения с противовоспалительным, детоксикационным, спазмолитическим, успокаивающим действием. К ним относят ромашку, календулу, зверобой, полынь, одуванчик, лопух, золотой ус, пустырник, бессмертник, барбарис, тмин и ряд других трав, которые используют как поодиночке, так и в составе комплексных сборов.

В тяжелых случаях, когда консервативные методы лечения не помогают, прибегают к хирургическому удалению органа или его части с последующим назначением заместительной ферментной терапии на постоянной основе. Показания: полный распад органа, наличие кист, некрозов, опухолей, абсцессов, свищей, стойкой закупорки протоков камнями.

После снятия острого воспаления назначают специальное диетическое питание. При хроническом панкреатите или в случае хирургического лечения железы оно должно быть пожизненным.

Диета №5 при панкреатите

При панкреатите железа не в состоянии справиться с большим набором разнообразной пищи, поэтому наилучший выход – это дробное раздельное питание. Полностью исключают продукты, стимулирующие повышенную секрецию: жирное, соленое, жареное, копченое, специи, шоколад, кофе, крепкий чай, мясные, рыбные, грибные бульоны, грубую клетчатку в виде свежих фруктов и овощей, а также любые алкогольные напитки.

Строгая диета №5п (по Певзнеру) актуальна в первые дни после обострений. Особенности:

- дробное питание мелкими порциями 8 раз в сутки; размер разовой порции – не более 300 г.;

- структура пищи – термически обработанные, измельченные в кашицу продукты: пюре, кисели, пудинги, слизистые каши на воде, размягченные в чае сухарики;

- состав пищи – отваренные в воде или на пару овощи (морковь, картофель, кабачки, тыква), нежирные мясо и рыба, нежирная молочная продукция, куриный белок, овощные бульоны, макароны, крупы, полусладкие ягоды и фрукты; акцент следует сделать на белковую пищу с пониженным содержанием жиров и углеводов;

- потребление соли – не более 10 г в сутки; вместо сахара желательно использовать сахарозаменитель;

- еда должна быть теплой – температура 20-52 градуса; горячее и холодное есть нельзя!

При достижении ремиссии требования диеты немного смягчаются:

- количество приемов пищи сокращают до 5 раз в день с увеличением порций;

- допускается употребление неизмельченных продуктов, тушеных и запеченных блюд, молочных каш;

- можно увеличить количество углеводов.

Внимание! Большое значение имеет отказ от курения, особенно если заболевание спровоцировано плохим состоянием сосудов.

Единичный случай острого панкреатита при своевременном и качественном лечении может пройти без последствий для организма. При переходе заболевания в хроническую форму полное восстановление ПЖ невозможно. Однако при соблюдении строгой диеты и рекомендаций по медикаментозному лечению можно добиться стойкой ремиссии со значительным улучшением качества жизни.

Источник