При остром панкреатите происходит внутриклеточная активация

Лабораторная работа. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МОЧИ

Под амилазной активностью мочи понимают количество субстрата (крахмала), расщепляемого I мл мочи за определенный промежуток времени (например, 15 мин.) при 450. Подразумевается, что в моче в качестве патологического компонента содержится фермент амилаза, попадающий в кровь при заболеваниях поджелудочной железы.

Принцип метода: Определение основано на нахождении максимального разведения мочи, при котором амилаза мочи еще расщепляет крахмал, т.е. в пробирке нет синего оттенка при добавление йода (образовавшиеся декстрины дадут красно – бурый цвет, желтый цвет, свидетельствующий об отсутствии крахмала). Учитывая разведение, следует рассчитывать количество крахмала, которое гидролизует 1 мл неразведенной мочи.

Ход определения: Берут 10 пронумерованных пробирок, наливают в каждую по 1 мл физиологического (0,85%) раствора хлористого натрия. Затем в 1-ую пробирку приливают 1 мл исследуемой мочи, перемешивают и промывают пипетку 5-6 кратным набором раствора из пробирки, далее 1 мл смеси переносят во 2 пробирку, перемешивают и вновь промывают пипетку и т.д. Таким образом получают разведение мочи в 2, 4, 8, 16 (и далее в геометрической прогрессии) раз.

В каждую пробирку наливают по 1 мл физиологического раствора (активатор амилазы мочи, очень слабый по своей активности) и по 2 мл 0,1% крахмала, тщательно перемешивают и все пробирки ставят на 15 минут в термостат при температуре 450. После инкубации пробирки охлаждают, добавляют по 2 капли раствора йода. Для расчета берут пробирку с наибольшим разведением мочи, где нет синего оттенка, т.е. пробирку, где произошло расщепление крахмала.

Расчет разберем на конкретном примере:

1. допустим, что

расщепление крахмала произошло в 4 пробирке, где моча разведена в 16 раз, т.е

2 мл 1/16 мл мочи расщепляет ——-2 мл 0,1% раствора крахмала

1 мл мочи ————————- —-Х мл 0,1% раствора крахмала,

отсюда:

Х = 2 х 16 =32 мл

Результат записывается так: d 450/15 = 32ед., где d – диастаза мочи (амилаза). В норме она равна 16 – 64 ед. Количество амилазы в моче повышается при панкреатите, заболевании желчных путей и т.д. При почечной недостаточности амилаза в моче отсутствует.

Результат:

Вывод:

Задачи для решения студентами:

1. При остром панкреатите происходит внутриклеточная активация трипсиногена и химотрипсиногена, в результате чего происходит разрушение тканей поджелудочной железы. Такие лечебные препараты как трасилол, контрикал, гордокс являются структурными аналогами субстратов этих ферментов. На чем основано лечебное действие этих препаратов?

Примерный ответ: так как указанные препараты являются структурными аналогами субстратов, то их применяют в качестве конкурентных ингибиторов

2.Больной с переломом костей голени поступил в травматологическое отделение больницы. Определение активности какого фермента следует провести?

Примерный ответ: при переломе кости (деструкция ткани) происходит поступление в кровь внутриклеточных ферментов, в частности щелочной фосфатазы, которая является маркером при переломах костей.

3.На клинической консультации обсуждаются анализы мочи больного панкреатитом и больного с опухолью почек. У первого больного в моче обнаружена амилаза, а у второго – трансаминаза. Почему нарастание амилазы мочи может указывать на внепочечный характер заболевания (панкреатит), а подъем на поражение почек (рак)?

Примерный ответ: появление в крови внутриклеточного фермента панкреатической железы – амилазы свидетельствует о панкреатите, тогда как трансаминазы являются маркерами на поражение различных внутренних органов (печени, сердца, почек)

4.Гомогенат печени кролика содержит фермент сукцинатдегидрогеназу (СДГ); его инкубировали с субстратом (янтарной кислотой) в присутствии малоновой кислоты. Изменится ли активность СДГ? Каким образом:

а) при увеличении концентрации малоновой кислоты;

б) при увеличении концентрации янтарной кислоты?

Примерный ответ: а) малоновая кислота является структурным аналогом сукцината, будет ингибировать реакцию СДГ по механизму конкурентного ингибирования

Б) увеличение концентрации янтарной кислоты вытеснит из активного центра фермента ингибитор и активность СДГ повысится ( при ответе предлагается студенту написать реакцию, катализируемую СДГ, а также структуру малоната).

5. Каков механизм действия сульфаниламидных препаратов, ингибирующих рост патогенных бактерий, нуждающихся в парааминобензойной кислоте?

Примерный ответ: механизм конкурентного ингибирования (при ответе предлагается студенту написать структуру ПАБК и сульфаниламида)

Дайте ответы на следующие вопросы:

1. Назовите ферменты, которые используются в клинике в лечебных целях. Укажите, при каких патологических состояниях используются такие ферменты как пепсин, гиалуронидаза, нуклеазы. Каковы причины применения ферментов с лечебной целью?

Примерный ответ: пепсин применяют при недостаточной секреции этого фермента слизистой желудка, гиалуронидазу – при заболеваниях, сопровождающих рост соединительной ткани – для рассасывания послеоперационных рубцов, рубцов после термических ожогов, артритах, гематомах, так как гиалуронидаза способствует разрушению соединительной ткани; нуклеазы применяют для лечения хронических гнойных и воспалительных процессов, они снижают вязкость гнойного содержимого, обладаеют противовоспалительным действием, при конъюнктивитах и др.

2. Приведите примеры, демонстрирующие диагностическое значение определения активности ферментов (трансаминаз, альфа – амилаза, кислой и щелочной фосфатаз, изоферментов ЛДГ) в крови.

Примерный ответ: трансаминазы определяют при инфрктах (АСТ) и гепатитах (АЛТ), амилазу – при панкреатитах, кислую фосфатазу при простатитах, щелочную при повреждениях костной ткани, так как они являются органоспецифичными.

Источник

Термин «острый панкреатит», по мнению некоторых авторов (С.В.Лобачев, Г.М. Маждраков и др.), является в некотором смысле условным понятием, так как не все морфологические изменения, возникающие в поджелудочной железе при остром панкреатите, соответствуют общепринятым проявлениям воспалительного процесса. При остром панкреатите в поджелудочной железе обнаруживают не только признаки острого воспаления, но и наличие кровоизлияний и некротических процессов, обусловленных самоперевариванием ткани железы панкреатическими ферментами.Этиология острого панкреатита. Основными факторами, вызывающими развитие острого панкреатита, являются:

- билиарно- и дигестивно-панкреатичсский рефлюкс;

- непроходимость и гипертония панкреатических протоков;

- нарушение кровоснабжения поджелудочной железы;

- аллергические и инфекционные процессы.

Теория рефлюкса желчи в панкреатический проток (E.Opie, 1901). Заброс желчи в систему панкреатических протоков повышает внутрипротоковое давление, в результате чего происходит разрушение железистых клеток. Z.Dragstedt доказал, что клетки поврежденной паренхимы железы под воздействием желчи выделяют цитокиназу, которая оказывает разрушающее действие на ткань поджелудочной железы.

Теория гипертонии панкреатического протока (A.Rich, G.Duff, 1936).

Авторы доказали, что повышение давления в протоковой системе поджелудочной железы приводит к разрыву ее ацинусов и мелких протоков, а также к повреждению клеток. В результате этого освобождается цитокиназа, возникает самоактивация ферментов и самопереваривание ткани железы.

Нарушение кровоснабжения поджелудочной железы (И.Г. Руфанов, 1925; В.М. Воскресенский, 1951). Нарушение артериального кровоснабжения поджелудочной железы может способствовать возникновению острого панкреатита. Подтверждением этому является тот факт, что отек и некроз поджелудочной железы нередко встречаются у пожилых и тучных больных, страдающих распространенным атеросклерозом.

Аллергическая теория. Роль аллергии в возникновении острого отека и геморрагического некроза поджелудочной железы подчеркивают многие авторы (R.Gregroire, R.Couvelaire, 1937; П.Д.Соловов, 1940; О.С.Кочнев, 1958). О возможной аллергической природе острого панкреатита свидетельствуют бурное течение его симптомов, быстрое развитие отека и некроза ткани железы с последующим развитием явлений шока, а также нередко возникающая эозинофилия.

Морфологически аллергический характер патологических изменений при остром панкреатите подтверждается геморрагическим характером воспаления и наличием фибринных тромбов в сосудах поджелудочной железы.

Роль инфекции в возникновении острого панкреатита подтверждается тем, что острый геморрагический панкреатит может возникнуть при остром воспалительном процессе в желчном пузыре без нарушения пассажа желчи по желчным протокам, при остром паротите, тифозных и других инфекционных заболеваниях. Инфекция в поджелудочную железу проникает но кровеносным и лимфатическим сосудам.

Таким образом, суть острого панкреатита заключается в том, что происходит внутриклеточная активация вырабатываемых поджелудочной железой ферментов с последующим ферментативным аутолизом ацинозных клеток, с образованием очагов некроза и асептического (бактериального) воспаления вокруг. Инфекционное воспаление железы, как правило, является осложнением панкреонекроза. Оно развивается в поздних стадиях заболевания вследствие микробного инфицирования некроза.

Активации ферментов в самой поджелудочной железе способствуют:

- повреждение ацинозных клеток;

- гиперсекреция панкреатического сока;

- затруднение оттока панкреатического сока с развитием острой гипертензии в протоках поджелудочной железы.

К повреждению ацинозных клеток может привести:

- травма живота и поджелудочной железы;

- оперативное вмешательство на поджелудочной железе:

- расстройство кровообращения в ткани железы (тромбоз, эмболия, перевязка сосуда и пр.);

- экзогенная интоксикация;

- аллергическая реакция;

- алиментарные нарушения.

К гиперсекреции поджелудочной железы приводят:

- злоупотребление алкоголем;

- обильная, особенно жирная пища.

Затруднению оттока панкреатического сока способствуют патологические процессы, локализующиеся в зоне выводного протока поджелудочной железы: закупорка ампулы большого дуоденального сосочка камнем, стеноз большого дуоденального сосочка, отек слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки в зоне большого дуоденального сосочка.

Патогенез острого панкреатита. Начальным механизмом патогенеза острого панкреатита является процесс активации протеолитических ферментов в результате взаимодействия их с цитокиназой. В патогенезе острого панкреатита выделяют две стадии.

I.Трипсиновая стадия.

- Цитокиназа активирует трипсиноген, превращая его в трипсин.

- Трипсин переводит в активное состояние и трипсиноген, и хемотрипсиноген за счет цитокиназы переваренных тканей.

- Трипсин и трипсиноген поражают межуточную ткань и сосуды поджелудочной железы, вызывая отек, стаз и геморрагию. В этих условиях продолжается гибель клеток ткани железы и соответственно новое поступление цитокиназы.

II.Липазная стадия.

- Соли жирных кислот переводят в активное состояние липазу, что дает начало развитию жирового некроза.

- Наличие отека, геморрагии и жирового некроза приводит к разрушению ткани поджелудочной железы, распространению отека на окружающие ткани, к транссудации жидкости в брюшную и плевральную полости, а иногда и в полость перикарда, в забрюшинное пространство.

- В патологический процесс вовлекаются органы брюшной полости (перитонит), забрюшинного пространства (паранефрит) и грудной клетки (плеврит и перикардит). Развивается так называемый плюривисцеральный синдром.

- В очагах жирового некроза происходит связывание кальция солями жирных кислот и к 2-3-м суткам может развиться гипокальциемия, которая может привести к возникновению тетании.

- Развивающийся перитонит с парезом кишечника приводит к нарушению водно-электролитного и белкового обменов.

На фоне линазной стадии панкреатита создаются условия для развития гнойного панкреатита. Таким образом, при остром панкреатите в поджелудочной железе наблюдаются следующие «местные» натоморфологические изменения:

- Отек поджелудочной железы и окружающих ее тканей.

- Некроз жировой ткани.

- Образование геморрагических очагов.

- Некроз паренхимы поджелудочной железы.

- Гнойное воспаление.

Патоморфологические изменения, развивающиеся в поджелудочной железе при остром панкреатите, легли в основу классификации острого панкреатита. В 1978 г. V Всероссийский съезд хирургов предложил следующую классификацию острого панкреатита:

- Отечный панкреатит.

- Жировой панкреонекроз.

- Геморрагический панкреонекроз.

- Гнойный панкреатит.

Однако в клиническую практику в последние годы внедряется классификация острого панкреатита, принятая в Атланте в 1992 г. Согласно этой классификации острый панкреатит подразделяют на следующие формы: отечноинтерстициальную. некротическую, псевдокисту поджелудочной железы, абсцесс поджелудочной железы.

Для оценки общего состояния больного предлагается классификация острого панкреатита, в основе которой лежат форма патологического процесса и период развития заболевания:

- Клинико-анатомические формы:

- Отечный панкреатит.

- Жировой панкреонекроз.

- Геморрагический панкреонекроз.

- Смешанный панкреонекроз.

- Периоды болезни:

- Период гемодинамических нарушений и панкреатогенного шока.

- Период функциональной недостаточности паренхиматозных органов.

- Период дегенеративных гнойных осложнений.

- Осложнения:

- Токсемические: плевральный выпот («панкреатическое легкое»), токсическая дистрофия печени, почек. Эрозивногеморрагический гастрит. Делириозный синдром. Кома.

- Некротические и постнекротические: парапанкреатический инфильтрат, абсцесс поджелудочной железы, флегмонозный или апостематозный панкреатит, флегмона забрюшинного клетчаточного пространства, ложная киста поджелудочной железы.

- Висцеральные: наружные и внутренние свищи (панкреатические, желчные, желудочные, кишечные, панкреатобронхиальные, плевральные).

- Аррозивные кровотечения.

- Окклюзионные поражения сосудов: тромбозы.

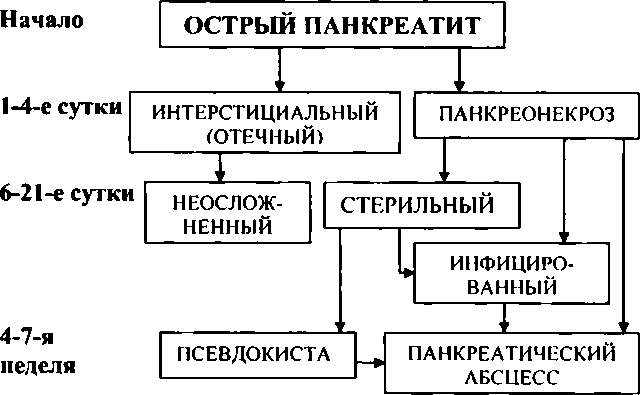

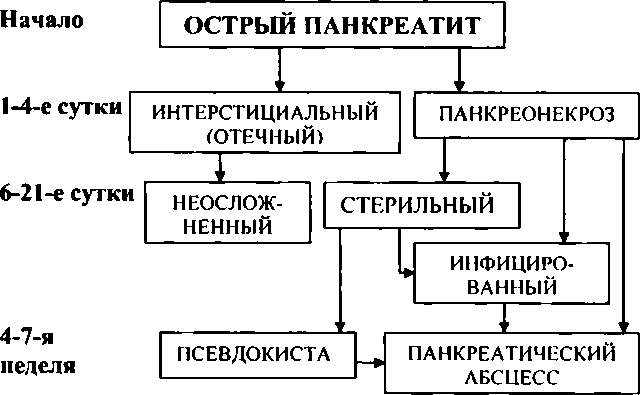

При остром деструктивном панкреатите очень важна своевременная оценка вариантов патоморфологической трансформации зон некроза в поджелудочной железе и забрюшинном пространстве, которая, как показала клиническая практика, тесно связана со сроками развития болезни (схема 8).

Клиническая картина острого панкреатита зависит от формы патологического процесса и стадии заболевания. Жалобы больных острым панкреатитом сводятся к описанию болевого симптома, клиники динамической непроходимости кишечника, дыхательной и сердечной недостаточности. В поздних стадиях заболевания они характеризуются нарушением функции основных систем внутренних органов (плюривисцеральный синдром).

Боль при остром панкреатите по своей интенсивности бывает умеренной при отечной форме панкреатита и очень сильной при панкреонекрозе. Она чаще всего возникает по еле погрешностей в диете. В большинстве случаев боль появляется внезапно, локализуется в эпигастральной области и по проекции расположения поджелудочной железы.

Схема 8

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Страниц: 1 2 3

Источник

Современные представления о патогенезе этого заболевания позволяют рассматривать острый панкреатит как токсическую энзимопатию. Пусковым механизмом развития острого панкреатита служит высвобождение из ацинарных клеток поджелудочной железы активированных панкреатических ферментов, обычно присутствующих в виде неактивных проферментов.

По мнению ряда авторов, изначальным катобиохимическим фактором, обуславливающим аутодигестивные процессы в поджелудочной железе, являются липолитические ферменты – фосфолипаза А и липаза, которые выделяются железой в активном состоянии. Липаза поджелудочной железы не повреждает здоровую клетку. Повреждающим фактором является фосфолипаза А, разрушающая клеточные мембраны и способствующая проникновению в клетку липазы. Усилению липолитического эффекта способствует освобождение тканевой липазы.

Так возникают очаги жирового панкреонекробиоза, вокруг которых формируется демаркационный вал. Если патобиохимический процесс ограничивается этим, то формируется жировой панкреонекроз. Если в результате накопления в поврежденных липазой панкреатоцитах свободных жирных кислот рН сдвигается до 3,5-4,5, то внутриклеточный трипсиноген трансформируется в трипсин.

Трипсин активирует лизосомные ферменты, а также другие протеиназы, вызывающие протеолитический некробиоз панкреатоцитов. Эластаза лизирует стенки сосудов, междольковые соединительно-тканные перемычки, что способствует быстрому распространению ферментного аутолиза в поджелудочной железе и за ее пределами. То есть, по мнению ряда авторов, геморрогический панкреонекроз обязательно трансформируется из жирового.

Такой вариант развития некробиотических изменений, вероятно, возможен. Однако, исходя из многочисленных исследований, возможно и самостоятельное, без стадии жирового, развитие геморрогического панкреонекроза.

Природа протеиназы, участвующей в первичном (триггерном) активировании трипсиногена, точно не установлена. Часто высказывается предположение, что в активации трипсиногена принимают участие клеточные катепсины.

Гипотеза о включении лизосомных ферментов в патогенез острого панкреатита подтверждается увеличением их активности в разных моделях острого панкреатита. Протеиназы гранулоцитов способны усилить воспалительную реакцию организма за счет деструкции кровеносных сосудов и изменения сосудистой проницаемости. Из накапливающихся в очаге воспаления ферментов наиболее выраженным деструктивным действием обладает эластаза гранулоцитов.

Высвобождение активатора плазминогена приводит к инициации различных протеолитических систем, так как в крови циркулирует большое количество профермента, а плазмин обладает широкой субстратной специфичностью.

Таким образом, главным механизмом развития острого панкреатита служит преждевременная активация панкреатических ферментов. Под действием трипсина активизируются все зимогены ферментов поджелудочной железы (эластазы, карбоксипептидазы, химотрипсина, фосфолипазы, колипазы), калликреин-кининовая система, система фибринолиза и свертывания крови, что приводит к местным и общим патобиохимическим расстройствам. Кроме местных нарушений, связанных с патологическим процессом в самой железе, наблюдается общий интоксикационный процесс, приводящий к поражению почек, легких, печени, сердца.

Источник

назад

- 1. М.И.Лыткин

- 2. В.И.Филин

- 3. Р.Х.Кутушев

- 4. В.П.Зиневич

- 5. А.П.Колесов

- 1. занимает 1 место в структуре этих заболеваний

- 2. занимает 2 место в структуре этих заболеваний

- 3. занимает 3 место в структуре этих заболеваний

- 4. имеет отчетливую тенденцию к снижению

- 5. играет незначительную роль в структуре этих заболеваний

- 1. употребление алкоголя и другие погрешности в диете

- 2. употребление алкоголя и патология желчного пузыря и желчных

протоков - 3. заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки

- 4. сосудистые заболевания

- 5. повышенная аллергизация организма

- 1. заброс желчи в главный панкреатический проток

- 2. внутриклеточная активация протеолитических ферментов

поджелудочной железы - 3. гиперсекреция панкреатического сока и нарушение его

эвакуации из главного панкреатического протока,

приводящее к повышению внутри

протокового давления - 4. выброс большого количества активных протеолитических

ферментов поджелудочной железы в просвет желудочно-

кишечного тракта - 5. резкое ухудшение артериального кровоснабжения поджелудочной железы

- 1. боли в эпигастрии, поносы

- 2. боли в эпигастрии, пояснице, дизурия

- 3. характерных жалоб нет

- 4. боли в эпигастрии, неукротимая рвота, задержка стула и газов

- 5. боли в эпигастрии, тошнота, рвота, изжога

- 1. Hет

- 2. Да, только для некротических форм

- 3. Да, для всех форм

- 4. Да, при появлении гнойных осложнений

- 5. Hет точной зависимости

- 1. Амилаземия

- 2. Амилазурия

- 3. Липаземия

- 4. Билирубиемия

- 5. Гипергликемия

- 1. Употребление жирной, жареной, копченой пищи

- 2. Хронические заболевания толстой и тонкой кишок

- 3. Хронический алкоголизм и желчнокаменная болезнь

- 4. Поражение сосудов поджелудочной железы

- 5. Вторичный иммунодефицит

- 1. Клинический анализ крови

- 2. Обзорная рентгенография живота

- 3. Фиброгастродуоденоскопия

- 4. Динамическая лапароскопия

- 5. Динамическая сонография

- 1. Желчнокаменная болезнь

- 2. Дивертикул двенадцатиперстной кишки

- 3. Эрозивный эзофагит

- 4. Хроническая гастродуоденальная язва

- 5. Цирроз печени

- 1. Разлитой ферментативный перитонит

- 2. Отек легких и головного мозга

- 3. Абсцессы поджелудочной железы, брюшной полости

- 4. Сепсис

- 5. Кровоизлияния в стенки органов желудочно-кишечного тракта

- 1. Гнойный плеврит

- 2. Абсцессы брюшной полости

- 3. Гнойный пилефлебит, паранефрит

- 4. Свищи поджелудочной железы

- 5. Серозно-геморрагический парапанкреатит

- 1. Возраст

- 2. Hаличие сопутствующих заболеваний

- 3. Hаличие сахарного диабета

- 4. Степень эндогенной интоксикации

- 5. Hаличие желтухи

- 1. Разлитой ферментативный перитонит

- 2. Желтуха с высокими показателями билирубина крови

- 3. Гнойные кисты поджелудочной железы

- 4. Тяжелая интоксикация, не исчезающая под влиянием

проводимого консервативного лечения - 5. Расплавление и секвестрация некротических очагов

поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки

- 1. Удаление перитонеального экссудата, некросеквестрэктомия

- 2. Удаление перитонеального экссудата, холецистостомия при

холестазе - 3. Удаление перитонеального экссудата,

дренирование гнойников парапанкреатической клетчатки - 4. Удаление перитонеального экссудата,

резекция поджелудочной железы с гнойными очагами

- 1. не позднее суток от начала заболевания

- 2. не позднее 3-4 суток от начала заболевания

- 3. не ранее 7 суток от начала заболевания

- 4. не ранее 10 суток от начала заболевания

- 5. не ранее 2 недель от начала заболевания

- 1. массивная инфузионно-детоксикационная терапия

- 2. экстракорпоральная детоксикация

- 3. гемотрансфузия одногруппной крови

- 4. переливание сенсибилизированной плазмы

- 5. антиферментная терапия

- 1. лечить только консервативно

- 2. срочно оперировать

- 3. оперировать в первые 3 суток от начала заболевания

- 4. оперировать в первую неделю от начала заболевания

- 5. оперировать в периоде стихания или полной ликвидации

острых процессов в поджелудочной железе

- 1. консервативное лечение

- 2. срочное оперативное лечение

- 3. отсроченное оперативное лечение

- 1. тампонированием сальниковой сумки

- 2. дренированием сальниковой сумки

- 3. дренированием общего желчного протока

- 4. дренированием брюшной полости

- 5. холедоходуоденостомией

- 1. Дренирование сальниковой сумки

- 2. Дренирование брюшной полости

- 3. Холецистостомия

- 4. Тампонирование сальниковой сумки

- 5. Дренирование парапанкреатической клетчатки

- 1. увеличить объем инфузионно-детоксикационной терапии

- 2. подключит к лечебной программе антибиотики широкого спектра

- 3. срочно оперировать больного

- 4. оперировать больного только при появлении признаков

разлитого перитонита - 5. продолжать в прежнем объеме программу лечения

- 1. Грюнвальда

- 2. Кюллена

- 3. Мондора

- 4. Турнера

- 5. Холстеда

- 1. В первые сутки от начала заболевания

- 2. Hе ранее 6-12 часов от начала заболевания

- 3. Hе ранее 24-48 часов от наала заболевания

- 4. Hе ранее 2 суток от начала заболевания

- 5. Гораздо позже 2 суток от начала заболевания

- 1. В первые 6 суток от начала заболевания

- 2. Hе позднее 6-12 часов от начала заболевания

- 3. Hе позднее 12-24 часов от начала заболевания

- 4. Hе ранее 24-48 часов от начала заболевания

- 5. Развивается гораздо позже 2 суток от начала заболдевания

- 1. Когда желчный пузырь окутан сальником и к нему рыхло припаяны

другие органы брюшной полости - 2. Когда стенки желчного пузыря рыхло сращены с окружающими

органами, а последние легко отделяются от стенки пузыря - 3. Когда стенки желчного пузыря плотно сращены с окружающими

тканями и разделить их возможно только острым путем - 4. Во всех вышеперечисленных случаях холецистэктомия, как

правило, не вызывает

технических трудностей

- 1. отека малого сальника и печеночно-двенадцатиперстной

связки - 2. выбухания стенки желудка кпереди

- 3. уменьшения в размерах желчного пузыря

- 4. умеренной гиперемии висцеральной брюшины верхних отделов

брюшной полости - 5. обнаружения небольшого количества серозного выпота в правом

подпеченочном пространстве

- 1. установить патобиохимический вид панкреонекроза

- 2. диагностировать панкреатогенный перитонит

- 3. уточнить форму острого панкреатита

- 4. выявить наличие воспалительного процесса в воротах селезенки и

непосредственно в ее ткани - 5. определить характер изменения желчного пузыря

- 1. верно все перечисленное

- 2. верно а), б)

- 3. верно г)

- 4. верно все, кроме г)

- 5. верно все, кроме а)

- 1. верно все перечисленное

- 2. верно а), б), в)

- 3. верно г), д), е)

- 4. верно а), г), е)

- 5. верно все, кроме е)

- 1. нарастания интоксикации

- 2. осложнения гнойным перитонитом

- 3. безуспешности консервативной терапии в течении 12-28 часов

- 4. сочетания с деструктивной формой холецистита

- 5. резкого вздутия живота

- 1. абсцесса поджелудочной железы

- 2. флегмоны забрюшинной клетчатки

- 3. ферментативного перитонита

- 4. острой сердечной недостаточности

- 5. обтурационнной кишечной непроходимости

- 1. отсасывание содержимого желудка

- 2. введение глюконата кальция

- 3. холецистостомия

- 4. спазмолитики

- 5. препараты опия

- 1. ограничения патологического процесса в брюшной полости

- 2. прекращения поступления ферментов и продуктов распада в

забрюшинное пространство - 3. прекращения поступления ферментов и продуктов распада в

брыжейку толстой и тонкой кишки - 4. улучшения кровоснабжения железы

- 5. уменьшения активности протеолитических ферментов

- 1. образования ложной кисты

- 2. развития хронического панкреатита

- 3. появления сахарного диабета

- 4. развития кистозного фиброза железы

- 5. возникновения инсуломы

- 1. стихания болей

- 2. исчезновения симптомов панкреатогенной токсемии

- 3. повышения активности калликреин-кининовой системы крови

- 4. снижения лейкоцитоза

- 5. уменьшения степени лимфоцитопении

- 1. беременность

- 2. хронический холецистит

- 3. алкоголизм

- 4. травма живота

- 5. применение кортикостероидов

- 1. абсцесса поджелудочной железы или сальниковой сумки

- 2. абсцессов забрюшинных клетчаточных пространств и брюшной

полости - 3. флегмоны забрюшинной клетчатки, большого сальника и

средостения - 4. перитонита

- 5. септического эндокардита

- 1. купирования болевого синдрома

- 2. снятия спазмы сфинктера Одди

- 3. ускорения секвестрации ткани поджелудочной железы

- 4. уменьшения секреторной активности и отека поджелудочной

железы - 5. инактивизации протеаз в крови и детоксикацию

- 1. операционная травма

- 2. холелитиаз

- 3. пенетрирующая пептическая язва

- 4. алкоголь

- 5. все перечисленные факторы

- 1. травма живота

- 2. применение кортикостероидов

- 3. алкоголизм

- 4. хронический холецистит

- 5. цирроз печени

- 1. попадания в кровь и лимфу токсогенных полипептидов

- 2. попадания в кровь и лимфу токсогенных липидов

- 3. попадания в кровь и лимфу панкреатических ферментов и биогенных

аминов - 4. активирования калликреин-кининовой системы и системы

ферментативного фибринолиза крови - 5. наличия высокого лейкоцитоза и лимфоцитопении

Источник