При панкреатите в желудке есть желчь

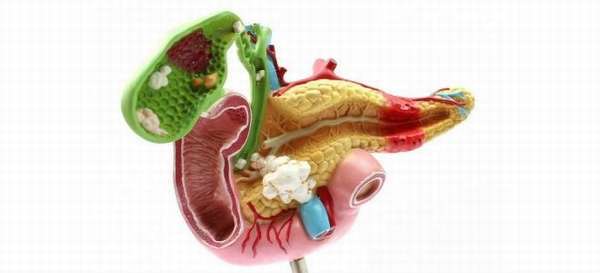

Поджелудочная и желчный пузырь — органы, тесно взаимосвязанные анатомически и функционально. Они расположены в непосредственной близости друг от друга и имеют общий проток, открывающийся через сфинктер Одди в просвет двенадцатиперстной кишки (ДПК). Без их синхронной работы процесс пищеварения нарушается. Это приводит к сбоям в переваривании пищи и воспалительным процессам в обоих органах. Влияние желчного пузыря при образовании в нем конкрементов или развитии воспалительного процесса на поджелудочную велико: нарушается отток желчи, может прекратиться отхождение панкреатического сока. Возможно попадание желчи в проток железы с выраженным воспалением в ней.

Где находится поджелудочная железа и желчный пузырь?

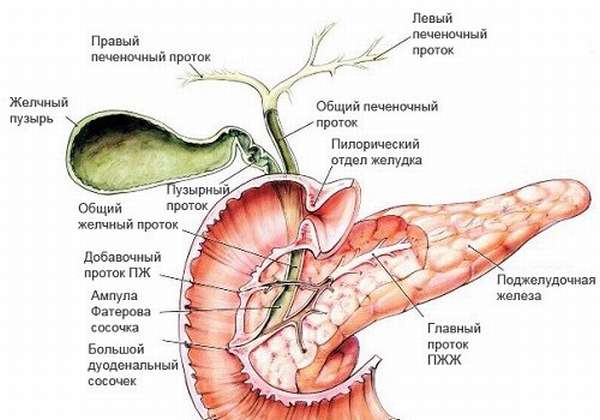

Поджелудочная железа (ПЖ) находится забрюшинно, поэтому пропальпировать при осмотре ее не удается. В проекции на переднюю стенку живота она отображается над пупком на 5−10 см, тело смещено влево от срединной линии, хвост уходит в левое подреберье. Железа располагается почти горизонтально, головка внизу охватывается петлей двенадцатиперстной кишки в виде подковы, сверху непосредственно граничит с желудком (отделена от него брюшиной), хвост направлен влево, изогнут вверх и соприкасается с селезенкой и углом поперечно-ободочной кишки.

Справа граничит с печенью, снизу — с тонкой и частью поперечно-ободочной толстой кишки, сзади — с левым надпочечником и частью левой почки. ПЖ тесно прилежит к задней брюшной стенке на уровне последних грудных и первых поясничных позвонков.

Только в положении на спине поджелудочная железа оказывается под желудком.

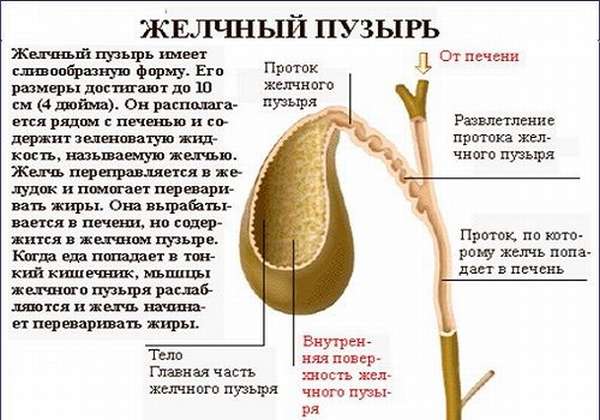

Желчный пузырь (ЖП) располагается в правом подреберье брюшной полости под печенью, в специальном углублении. Он связан с печенью тонкой соединительной тканью. Находится чуть правее ДПК. Имеет форму груши: его широкая часть (дно) выходит из-под печени, а узкая (шейка) плавно переходит в пузырный проток длиной 3−4 см, соединяющийся с печеночным, образуя холедох. Далее соединяется с вирсунговым протоком ПЖ, а в некоторых случаях самостоятельно открывается в просвет ДПК. ЖП имеет также выход в ободочную кишку.

Функции поджелудочной железы и желчного пузыря в организме

Функции, которые выполняют ПЖ и ЖП, направлены на максимальное переваривание поступающей пищи. Роль этих органов в процессе пищеварения различна, но их общая деятельность предполагает расщепление компонентов пищи и обеспечение организма необходимыми веществами и энергией.

Поджелудочная железа в силу своего строения предназначена для синтеза панкреатического сока, в состав которого входит 20 ферментов, объединенных в 3 группы:

- липаза — расщепляет жиры,

- протеаза — белки,

- амилаза — углеводы.

Эти энзимы продуцируются в неактивном виде. Их структура изменяется под воздействием энзима двенадцатиперстной кишки — энтерокиназы. Она выделяется при попадании пищевого комка из желудка и становится активной, в свою очередь, в присутствии желчи, превращая трипсиноген (протеаза) в трипсин. При его участии активируются и другие ферменты ПЖ, которые поступают в просвет кишки при попадании туда пищи.

Желчь является катализатором для ферментов ПЖ и ДПК. Качественный состав и количество выделяемых энзимов зависят от употребляемой пищи.

В сутки ПЖ вырабатывает 1,5−2 л поджелудочного сока. По мелким протокам ацинусов (островков, состоящих из железистых клеток, имеющих свои протоки и сосуды) секрет поступает в более крупные выводные каналы, по которым вливается в главный — вирсунгов — проток. Через него вливается в тонкую кишку небольшими порциями. Необходимое количество панкреатического секрета регулируется сфинктером Одди.

Основные функции ЖП:

- накопление желчи, вырабатываемой печенью,

- осуществление и контроль ее поступления в ДПК.

Желчь вырабатывается печенью постоянно. А также непрерывно она поступает в печеночный проток и ЖП. В пузыре может скапливаться до 50 мл желчи (это его объем), которая при необходимости, благодаря сокращению мышечных стенок, поступает через выводящий и общий желчный канал в ДПК. Функциональной особенностью желчного пузыря является способность концентрировать желчь таким образом, чтобы в его пространстве в 50 мл ее накапливалось в высококонцентрированном виде соответствующей объему в 1 л и более.

Желчь и желчные пигменты участвуют в расщеплении и усвоении липидов. Выход содержимого ЖП связан с процессом пищеварения и контролируется вегетативной нервной системой: орган получает сигнал о поступлении в ДПК пищевого комка (химуса) и сокращается, выбрасывая секрет в проток. Это происходит в ответ на жирную пищу. В противном случае при непрерывном поступлении в кишечник (при отсутствии пищи и кишечного содержимого), слизистая органа повреждалась бы под агрессивным воздействием кислот.

ЖП не является незаменимым органом: после его резекции функции накопления желчи выполняет ДПК.

Как связан желчный пузырь с поджелудочной железой?

Желчный пузырь связан с ПЖ анатомически и функционально.

Анатомически протоки ПЖ (вирсунгов и добавочный — санториниев, который располагается в головке ПЖ и может соединяться с главным либо быть самостоятельным) и холедох (проток желчного пузыря) впадают в просвет ДПК. Существует несколько вариантов их конечного расположения:

- 1 тип — 55%: вирсунгов и общий желчный объединяются в общую ампулу,

- 2 тип — 33%: протоки сливаются в один вблизи ДПК без образования ампулы,

- 3 тип — 4%: каналы не объединяются,

- 4 тип — 8%: сливаются на большом расстоянии от фатерова соска.

Особенно связь между органами выражена при первом типе строения протоков, когда они соединяются в один общий с образованием ампулы, куда поступают и поджелудочный сок, и желчь одновременно. Такое строение чаще приводит к патологии, поскольку общий проток может обтурироваться камнем, опухолью, перекрываться полипом, прекращая выход содержимого в кишечник.

Существует и тесная функциональная связь этих органов. Переваривание пищи происходит при непосредственном участии поджелудочного сока, содержащего ферменты. Именно они расщепляют углеводы, жиры и белки на более простые составляющие, которые всасываются в кровь и участвуют в дальнейших процессах жизнедеятельности человека. Стимулируют выделение панкреатического секрета желчные кислоты, входящие в состав желчи. В свою очередь, выход желчи в просвет кишечника регулируется гуморальным и нервным путем.

Энзимы поступают в канал ДПК в неактивном виде. Для их полноценной деятельности необходима энтерокиназа — фермент, вырабатываемый клетками стенки тонкой кишки. Активной она становится под воздействием желчных кислот, выбрасываемых ЖП в ответ на сигналы вегетативной нервной системы при поступлении химуса (пищевого комка) в просвет ДПК. Процесс переваривания пищи не может происходить без секрета ПЖ или желчи. Любое нарушение в их синтезе или поступлении в ДПК приводит к заболеваниям органов пищеварения и тяжелым осложнениям. Патология в одном из этих органов может влиять на развитие изменений в другом.

Заболевания желчного пузыря

К болезням ЖП относятся следующие патологии:

- воспалительный процесс – холецистит,

- образование конкрементов в просвете пузыря — желчнокаменная болезнь,

- нарушение моторики протоков — дискинезия,

- полипы,

- злокачественные новообразования,

- паразитарные болезни (лямблиоз, описторхоз, фасцилез).

Любой патологический процесс в ЖП сопровождается воспалением — холециститом.

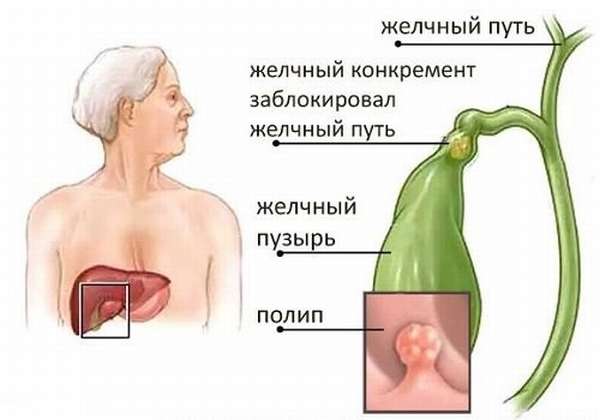

Конкременты, которые образуются в просвете ЖП, состоят из холестерина и солей кальция, связанных между собой билирубином. Камень, полип или опухоль могут заблокировать пузырный проток, что приведет не только к развитию желчной колики, но и может вызвать острый панкреатит.

Патологии поджелудочной железы

Поджелудочная железа чаще всего подвержена воспалительным процессам, которые, в свою очередь, при гибели клеток органа могут вызвать нарушение выработки гормонов (в том числе — инсулина) и развитие сахарного диабета.

Помимо этого, диагностируются:

- кисты,

- полипы,

- абсцессы,

- злокачественные новообразования или поражение метастазами из соседних органов.

У каждого заболевания существуют определенные причины и провоцирующие факторы риска. Во многих случаях к патологии ПЖ приводят изменения в желчном пузыре. Иногда выраженное воспаление с тотальной гибелью клеток паренхимы ПЖ (панкреонекроз) вызывает отек железы, который может сдавливать общий с ЖП проток. К воспалению в стенках желчного пузыря в связи со сдавлением или деформацией общего протока, застоем желчи или нарушением кровообращения в тканях ПЖ могут привести:

- опухоль,

- киста,

- кальцификат.

Как диагностировать и различить патологии?

Патологии ПЖ и желчного пузыря по своим клиническим симптомам имеют много общего. При панкреатите, как и при воспалении в ЖП, может болеть в правом подреберье. Боли становятся интенсивными после нарушения диеты и употребления жирной, острой, жареной пищи, алкоголя, даже в небольших количествах.

Физические нагрузки и стрессы тоже могут вызвать дискомфорт и боли в подреберьях с иррадиацией в руку, плечо, поясницу, при панкреатите они становятся опоясывающими.

Появляются диспепсические проявления:

- тошнота,

- рвота,

- изжога,

- отрыжки,

- метеоризм.

Возникает симптоматика астенического синдрома:

- резкая слабость,

- утомляемость,

- плохой сон,

- отсутствие аппетита.

Дифференцировать обострение хронического воспалительного процесса в железе и ЖП иногда сложно из-за схожести клинической картины, которую можно при определенном анамнезе связывать с каждым из органов пищеварения. Особенностями при панкреатите являются:

- панкреатический понос — жирный сероватого цвета частый стул со зловонным запахом и остатками непереваренной пищи (одно из первых проявлений болезни),

- многократная рвота, не приносящая облегчения,

- боли различной локализации.

Патология ЖП, помимо перечисленных признаков, проявляется билиарной гипертензией, вызванной застоем желчи. Проявляется:

- желтушностью кожных покровов и слизистых,

- зудом кожи,

- увеличением селезенки, а в дальнейшем синдромом гиперспленизма (анемия, лейкопения, тромбоцитопения),

- асцитом в тяжелых случаях без лечения.

Клинических проявлений для уточнения пораженного органа недостаточно. Пациента нужно обследовать детально, проверить функции желчного пузыря и ПЖ. Для исключения объемных процессов требуется проверка состояния органа с помощью функциональных исследований:

- УЗИ,

- МРТ,

- КТ,

- спленопортография – рентгенография сосудов портальной системы с контрастом,

- допплерография сосудов печени.

Эти методы позволяют определить состояние паренхимы и границ ПЖ, стенок, наличие конкрементов, полипов, других образований в ЖП.

Лабораторные исследования включают целый ряд показателей, которые необходимо проверять для уточнения диагноза:

- общеклинический анализ крови,

- кровь на сахар,

- диастаза мочи и крови,

- билирубин (общий, прямой, непрямой),

- общий белок и его фракции,

- холестерин, щелочная фосфатаза,

- коагулограмма.

Врач индивидуально назначает конкретные обследования с учетом жалоб, анамнеза, объективного статуса и тяжести состояния, в котором обратился пациент. На основании полученных данных назначаются лекарственные средства или решается вопрос о других методах лечения.

Какое влияние оказывают органы друг на друга?

Поскольку органы пищеварительной системы тесно связаны между собой, патология любого из них не может протекать изолированно. Особенно это касается желчнокаменной болезни — холелитиаза, которая по своей распространенности в последние годы не уступает болезням сердца. При обтурации общего протока камнем происходит скопление большого количества панкреатического секрета и желчи не только в общих протоках, но и в мелких каналах ПЖ. Давление в них резко повышается, поскольку печень и ПЖ продолжают функционировать и производить поджелудочный сок и желчь. Мелкие и хрупкие протоки ПЖ разрываются, их содержимое поступает в паренхиму органа. Одновременно повреждаются клетки ткани и близлежащие сосуды. При травме (разрыве протоков) ферменты активируются, в паренхиме начинается процесс самопереваривания железы — развивается панкреатит, который может осложниться массивным панкреонекрозом. Одновременно воспаляются стенки ЖП, приводя к холециститу, застою желчи, гиперспленизму, асциту.

Поэтому при первых симптомах, даже невыраженных и, как кажется, незначительных нельзя заниматься самолечением и применять народные методы. Необходимо немедленно обращаться к специалисту.

Как будут работать органы в случае резекции одного из них?

Желчный пузырь – вспомогательный орган, поэтому при патологических образованиях или выраженном воспалительном процессе (флегмонозном или гангренозном холецистите), который сопровождается панкреатитом, показана холецистэктомия. В противном случае это вызовет развитие панкреонекроза – жизнеугрожающего состояния с неблагоприятным прогнозом. Чем раньше проведена операция, тем меньше риск развития панкреатита. Функции ЖП принимает двенадцатиперстная кишка: вырабатываемая печенью желчь, поступает в ее просвет. Это происходит постоянно, по мере выработки желчи, а не в момент приема пищи. Поэтому поражается слизистая ДПК, происходит расстройство микрофлоры в толстом кишечнике, что приводит к нарушениям стула (запору или поносу), может развиться панкреатит.

При удалении ПЖ или ее пораженной части назначается заместительная терапия: пациент принимает сахароснижающие препараты при имеющемся сахарном диабете или ферменты. Дозировка определяется эндокринологом или гастроэнтерологом индивидуально в каждом случае. Прием этих лекарств необходим на протяжении длительного времени (месяцы, годы, иногда — всю жизнь). Помимо медикаментозной терапии, человек должен соблюдать жесткую диету: стол № 9 — при сахарном диабете, стол № 5 — при панкреатите.

Во избежание тяжелых последствий и пожизненного приема препаратов со строгой диетой нужно беречь здоровье, отказаться от вредных привычек и вовремя обращаться к врачу.

Список литературы

- Максименков А.Н. Хирургическая анатомия живота. Л. Медицина 1972 г.

- Физиология человека: учебное пособие под редакцией В.М. Смирнова. М. Медицина 2001 г.

- Кузина С.И. Нормальная физиология: конспект лекций под редакцией С.С. Фирсова. М. Эксмо 2006 г.

- Лойт А.А., Звонарев Е.Г. Поджелудочная железа: связь анатомии, физиологии и патологии. Клиническая анатомия. №3 2013 г.

- Полтырев С.С., Курцин И.Т. Физиология пищеварения. М. Высшая школа. 1980 г.

Источник

Желчь в желудке появляется вследствие дуоденогастрального рефлюкса. Такое состояние редко диагностируется, как самостоятельное заболевание. Гораздо чаще является признаком патологий желудочно-кишечного тракта. При наличии желчи в желудке больной предъявляет жалобы на боли в животе, диспепсические расстройства. Чтобы избавиться от этих неприятных симптомов потребуется точно установить причину и придерживаться правильного лечения.

Основные причины

По мнению специалистов, заброс желчи из двенадцатиперстной кишки (ДПК) в желудок периодически происходит у каждого десятого здорового человека. Случается это ночью и не считается патологическим состоянием, если кислотность желудочного сока в пределах нормы.

В этом случае патологию может спровоцировать:

- прием еды в большом количестве;

- преобладание в рационе острых, жирных, жареных блюд;

- интенсивная физическая нагрузка;

- резкие движения;

- поздний ужин;

- употребление несвежей пищи;

- прием напитков во время еды в больших объемах;

- состояние похмелья после распития алкоголя;

- плод давит на внутренние органы женщины во время беременности;

- бесконтрольное применение спазмолитиков;

- стрессовое состояние.

Если появляется желчь в желудке причины могут быть не только физиологическими. Вероятно, что такое состояние – один из симптомов при следующих заболеваниях:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- желчнокаменная болезнь;

- патологии, сопровождающиеся холестазом (застоем желчи);

- дуоденостаз – непроходимость ДПК;

- гастрит;

- острый холецистит;

- злокачественные новообразования;

- спастическое состояние желчного пузыря;

- дискинезия желчевыводящих путей печени;

- дуоденит, сопровождаемый отеком слизистой оболочки ДПК;

- травмы в эпигастральной области;

- недостаточная выработка защитной слизи;

- нарушение моторики начального отдела тонкого кишечника.

[sc name=”rtb_content_up”]

У оперированных пациентов дуоденогастральный рефлюкс желчью часто наблюдается после удаления желчного пузыря, ушивания язвы двенадцатиперстной кишки. Кроме того, если много желчи в желудке, причиной заброса может стать:

- врожденный дефект сфинктера желчных путей;

- дистрофия гладкой мускулатуры;

- оперативные вмешательства, в ходе которых была нарушена целостность привратника (сфинктера).

Согласно наблюдениям, желчь забрасывается в желудок при заболеваниях ЖКТ, но у каждого третьего пациента это явление существует, как отдельная патология. В этом случае мужчины и женщины страдают с одинаковой частотой.

Как происходит заброс желчи

Для правильного течения пищеварительного процесса необходим специальный секрет, который вырабатывается клетками печени и называется желчью. Эта биологическая жидкость имеет резкий неприятный запах, горький вкус, имеет свойство накапливаться в желчном пузыре.

Когда начальный отдел кишечника наполняется пищей, которая проходит первичную обработку в желудке, начинается активная пищеварительная фаза. В этот момент необходимое количество желчи из печени поступает в ДПК для расщепления липидов, активации сокращении гладкой мускулатуры тонкого кишечника, ликвидации действия пепсина, стимуляции выработки слизи и гормонов.

В норме, жирная еда попадает в желудок, начинается первичная ее обработка, формируется пищевой комок, который поступает в ДПК. В этот момент желчный пузырь сокращается, а желчь по протокам выбрасывается в просвет кишечника.

При этом желчь должна останавливаться в просвете кишечника, а не попадать в желудок, пищевод. Предотвращаться обратный заброс желчи может с помощью клапанного устройства. Но в связи с некоторыми нарушениями, переизбыток мутной, пенистой желчи поступает в желудок, а иногда в просвет пищевода, достигая ротовой полости.

Первопричина заброса – это нарушение функции сфинктера, который находится на границе желудка и кишечника. Дополнительными провоцирующими факторами заброса могут быть:

- недостаточная сократительная способность;

- повышенное давление в начальных отделах тонкого кишечника;

- раздражение слизистой агрессивным дуоденальным содержимым.

Частые забросы желчного секрета приводят к развитию токсико-химического гастрита. Дело в том, что желчь и ферменты поджелудочной железы разрушают защитный слой слизистой оболочки.

Вследствие заброса и химических реакций среда в желудке становится кислой. Это приводит к усилению раздражения, чувствительности клеток к желудочному соку и желчи. Кроме того, если происходит заброс желчного содержимого обратно в желудок, увеличивается давление внутри его полости.

При недостаточной сократительной способности стенок ЖКТ, происходит переполнение желудка и 12-перстной кишки. Застой пищевых масс является причиной непроходимости, а также обратному выбросу излишков в желудок.

Типичные симптомы

Обычно процесс заброса желчи не сопровождается специфической симптоматикой. У пациента развивается клиническая картина, характерная для большинства патологий пищеварительной системы:

- разлитые боли в верхней части живота, сопровождаемые спазмами;

- усиливается газообразование в кишечнике (метеоризм);

- жжение за диафрагмальной областью (изжога);

- срыгивания кислым содержимым желудка;

- отрыжка воздухом с неприятным запахом;

- тошнота;

- рвота с примесью желчи;

- плотный налет на языке желтого цвета.

Заброс желчи в желудок клиническая картина обязательно дополняется ощущением горечи во рту. Именно желание избавиться от этих неприятных проявлений заставляет человека обратиться за медицинской помощью.

Возможные осложнения

Если выброс желчи в желудок и пищевод носит регулярный характер, развивается такое заболевание, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Ее основная причина – физико-химическое повреждение слизистой вследствие агрессивного воздействия панкреатического сока и желчных кислот. Патологические изменения приводят к появлению следующих признаков:

- срыгивания, рвотный рефлекс;

- утренний кашель, он нередко сопровождающийся бронхоспазмом;

- боль за грудиной;

- отрыжка, икота;

- горечь во рту;

- ощущение «кома» за грудиной;

- храп ночью.

Особенно часто рефлюкс желчью может возникать у ребенка после рождения. У грудничка заболевание вызывает яркую симптоматику:

- многократная рвота «фонтаном»;

- иногда с желчью или примесью крови;

- потеря массы тела;

- повышенное слюнотечение;

- рецидивирующий кашель.

Когда много желчи в желудке застаивается в течение длительного времени, на поврежденной слизистой могут образоваться эрозии, развиться язвенная болезнь. Дополнительным провокатором болезни может стать инфицирование хеликобактер пилори на фоне сниженного иммунитета.

Если заброс желчи в желудок происходит регулярно, самое распространенное последствие – билиарный рефлюкс-гастрит, который проявляется:

- болезненность в животе;

- чувство тяжести в области печени;

- расстройство стула (чередование запора и поноса).

При поздней диагностике и отсутствии адекватного лечения, кислоты и ферменты желчи приводят к специфическим изменениям в слизистой ЖКТ. В результате возможна малигнизация клеток, что грозит развитием аденокарциномы (одной из самых злокачественных опухолей).

Психосоматика патологии

Согласно психосоматическому учению считается, что психологическая проблема пациента, у которого наблюдается регулярный заброс желчи, заключается в длительном страхе. Именно постоянная боязнь и отсутствие возможности поделиться с кем-то своими проблемами, провоцирует патологические процессы в пищеварительном тракте.

При этом человек живет в постоянном напряжении и ужасе, не имея эмоционального выплеска. Такое мнение высказывает известный психолог Луиза Хей.

Приверженцы традиционной медицины считают психосоматику скорее эзотерикой, чем наукой. Но никто не может отрицать общепринятый факт, что «все болезни от нервов».

Диагностика и дифференциация с другими заболеваниями

Уточнением диагноза и выявлением причины заброса занимается гастроэнтеролог. Во время осмотра сделать у врача нет возможности, из-за того, что рефлюкс не вызывает специфических признаков. Если есть желчь в желудке, причина и лечение взаимосвязаны. Точность диагноза влияет на выбор эффективной терапии и скорость выздоровления.

Поэтому главная задача диагностики решается назначением аппаратных исследований и консультацией врача-эндоскописта, который поможет дифференцировать патологию с гастритом, язвой.

Методики для точного обследования:

- ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) – это эндоскопический способ изучения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, он используется для обнаружения отечности, гиперемии (покраснения), атрофических и видоизмененных ее участков, эрозий.

- Внутрижелудочная pH-метрия, проводимая круглосуточно – этот способ позволяет зафиксировать изменение кислотности, в том числе независимо от приема еды.

- УЗИ внутренних органов брюшной полости – с помощью ультразвуковых волн можно исключить наличие новообразований в печени, желчных протоках.

- Контрастная рентгенография с барием – для оценки состояния органов пищеварения, сфинктера.

- Электрогастрография – чтобы изучить способность гладкой мускулатуры желудка к сокращению.

- Антродуоденальная манометрия – исследование моторики пищеварительного тракта с одновременным измерением давления в желудке и двенадцаперстной кишке.

На основании результатов комплексного обследования выявляется причина заброса желчи. Доктор назначает терапевтические процедуры, препараты, дает рекомендации по питанию, физическим нагрузкам.

Методы терапии

При забросе желчного содержимого в желудок лечение носит комплексный характер и чаще всего проводится в амбулаторных условиях. Госпитализация в стационар может потребоваться для диагностических мероприятий или в тяжелых случаях.

Как вывести желчь из желудка конкретного человека, знает только лечащий врач, который осведомлен о причинах рефлюкса и механизме данного процесса. При выборе терапевтических методик должна учитываться необходимость нормализации функции привратника, деятельности 12-перстной кишки, нейтрализации кислой среды в желудке, состава желчи.

Основные способы лечения:

- устранение симптомов – обеспечивает избавление от болевого синдрома, снижение кислотности желудочного секрета;

- медикаменты – нормализует моторику ЖКТ, уменьшает секрецию панкреатических ферментов, разжижает, ощелачивает желчь, восстанавливает тонус желчных путей;

- изменение образа жизни, диетотерапия.

Чтобы предупредить заброс желчи, на ранних этапах патологического состояния достаточно прибегнуть к смене своего жизненного ритма.

Важно нормализовать вес, в результате на мышечное кольцо пищевода перестанет оказываться давление и постепенно работа сфинктера будет восстановлена полностью. Если это не помогает, назначаются медикаментозные препараты.

В случае, если консервативные терапевтические мероприятия, назначенный врачом, не приносят положительных результатов, или помогают на короткий промежуток времени, появляются показания к проведению операции.

Хирургическое лечение

Укрепить сфинктер, повысить его тонус и обеспечить однонаправленное движение пищи и желчи, поможет радикальный способ – фундопликация. Операция проводится молодым пациентам, а также при тяжелом течении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, невозможности избавиться от недуга с помощью консервативного лечения.

После предварительной подготовки и повторного диагностического обследования врачом, хирургическое лечение будет проводиться двумя способами:

- Открытый метод – фундопликация по Ниссену с доступом к пораженному участку через разрез на передней брюшной стенке.

- Лапароскопия – малотравматичная манипуляция, выполняемая с помощью эндоскопа с введением его через два микропрокола.

При отсутствии противопоказаний лапароскопическая фундопликация является предпочтительной. Применение малоинвазивной методики не требует длительного реабилитационного периода. Больной быстро восстанавливается и возвращается к привычной жизни.

Лекарственные средства

Медикаментозным методом хорошо лечатся физиологические нарушения, если заброс желчи в желудок из желчного пузыря происходит редко и кратковременно. Также симптоматическое лечение применяется в отношении хронических воспалительных процессов.

Перечень препаратов:

- Ингибиторы протонной помпы – для нормализации среды в желудке за счет снижения секреции соляной кислоты: Омепразол, Пантопразол.

- Прокинетики – регулируют моторную функцию пищеварительной системы, хорошая сократительная способность обеспечивает нормальную циркуляцию желчи: Мотилиум, Мотилак.

- Антациды – нейтрализуют кислую среду в полости желудка: Алмагель, Фосфалюгель.

- Гепатопротекторы – это лекарства для разжижения, улучшения состава желчи: Урсофальк, Урсосан.

- Спазмолитические препараты – чтобы купировать болевой синдром: Но-Шпа (аналог – Дротаверин).

- Желчегонные средства – усиливают образование желчи, выводят ее в 12-перстную кишку: Хофитол, Холосас.

В качестве дополнительных средств для лечения доктор назначает адсорбенты, которые участвуют в эвакуации желчи – таблетки активированного угля, Смекту.

Народные методы

Как вспомогательный способ устранения неприятных проявлений от забрасывания желчи в желудок, можно использовать средства, приготовленные по рецептам лекарей. Применяя некоторые лекарственные травы и другие природные компоненты, не стоит забывать, что они будут использоваться, как дополнение к лекарствам при соблюдении специальной диеты и только с разрешения лечащего врача.

Эффективные рецепты для лечения методами народных целителей:

- Отвар семян льна уменьшит проявление неприятных симптомов диспепсического расстройства. Для приготовления понадобится 1 столовая ложка сырья и 200 л воды, нагретой до температуры 60 градусов. Семена залить жидкостью и варить в течение 15 минут. Отвар оставить настаиваться на два часа. Принимать по 15 мл утром и вечером.

- Травяной настой избавит от болезненных ощущений при попадании желчи в желудок. Подорожник, бессмертник, чабрец и зверобой смешиваются в сухом виде в одинаковых пропорциях. Две столовые ложки сбора высыпать в термос и залить 1 л кипятка. Настоять 30 минут и принимать по 1 ложке натощак.

- При рефлюксе, а также гастритах, дисбактериозах, также хорошо помогает травяной чай с медом с использованием следующих ингредиентов: тысячелистника, зверобоя и ромашки. Небольшую горсть сухой смеси заварить кипящей водой (250 мл) и добавить 1 чайную ложку меда. Напиток можно пить утром и вечером.

Кроме лекарственных трав недорогим и действенным способом быстро устранить кислотность в желудке и избавиться от изжоги, является даже пищевая сода. Ее можно принимать всем по половине чайной ложки, запивая достаточным количеством жидкости.

Особенности питания и образа жизни

В схеме лечения рефлюкса строгой диете, здоровому образу придается особое значение. Причем, если традиционное лечение назначается курсами, то советам по правильному питанию следует придерживаться постоянно. Пациент должен понять, что курение и алкоголь губительно влияет на работу поджелудочной железы и всего пищеварительного тракта. Поэтому, от вредных привычек стоит отказаться навсегда.

Не менее опасно ожирение, поэтому всем больным необходимо проявлять физическую активность и придерживаться следующих правил приема пищи:

- исключить жирную, острую, копченую, соленую пищу;

- предпочтительнее употреблять вареные, тушеные блюда, а также приготовленные «на пару»;

- наладить питьевой режим – выпивать не менее двух литров воды в день;

- продукты должны быть разнообразными, готовиться в измельченном виде;

- питание – дробное, регулярное: разделить на 5-6 раз в день с промежутком 2,5-3 часа;

- в течение часа после еды не выполнять наклоны и другие физические упражнения.

Перечень продуктов для ежедневного рациона:

| Разрешенные | Запрещенные |

| Гречневая, овсяная крупа, хлопья | Жирное мясо |

| Сливочное и растительное масло | Кофе, шоколад |

| Картофель, кабачки, цветная капуста, морковь | Маргарин, сало, сливки |

| Некислые яблоки, бананы, клубника, черная смородина, черника | Редька, белокочанная капуста, баклажаны, щавель, огурцы, горох, фасоль, грибы, томаты |

| Яйца, сухое печенье | Виноград, гранат, кислые яблоки, финики |

| Некрепкий чай с небольшим количеством сахара, минеральная вода | Торты, пирожное, варенье |

| Мясо и рыба нежирных сортов | Крепкий сладкий чай, газированные напитки |

| Кисломолочные продукты | Сок из апельсинов, яблок, персиков, грейпфрута |

Профилактика

При соблюдении врачебных рекомендаций, прогноз при дуоденогастральном рефлюксе благоприятный. Но при этом следует помнить, что предотвратить заболевание легче, чем лечить осложнения. В качестве профилактических мер необходимо придерживаться следующих принципов:

- правильно питаться;

- избегать голодания;

- соблюдение режима труда и отдыха;

- полноценный сон;

- умеренные физические нагрузки;

- своевременное лечение хронических заболеваний.

Не забывайте о врачебных консультациях при появлении первых симптомов для диагностики с профилактической целью.

Видео

В заключение предлагаем посмотреть видео о выбросе желчи в желудок – симптомы и лечение:

Источник