Свищи при хроническом панкреатите осложнения

Свищи поджелудочной железы. Хирургическое лечение наружных свищей поджелудочной железы.Свищи поджелудочной железы развиваются при нарушении целостности панкреатического протока. Преобладающее большинство панкреатических свищей являются наружными, или поджелудочно-кожными. Внутренние свищи с желудком, двенадцатиперстной или поперечной ободочной кишкой встречаются редко. Наружные свищи поджелудочной железы обычно вызваны тремя причинами: Травматические повреждения поджелудочной железы разнообразны: гематома, разрыв, полный поперечный разрыв железы или разрушение части органа. Панкреатические свищи могут развиваться в результате хирургического вмешательства, острого панкреатита или псевдокисты, возникшей в результате травмы. Свищи травматического происхождения, через которые выделяется чистый панкреатический сок без активных ферментов, часто закрываются на фоне медикаментозной терапии.

Хирургическое вмешательство на поджелудочной железе может осложняться развитием панкреатического свища. Свищи, развившиеся после дистальной резекции поджелудочной железы, обычно закрываются спонтанно. Свищи, развившиеся вследствие панкреатодуоденальной резекции (операция Whipple) или панкреатоеюностомии (модификация Puestow— Gillesby), обычно вызывают более выраженные и продолжительные изменения, потомучто панкреатическая секреция активируется кишечным содержимым и желчью. Многие из этих свищей закрываются под действием медикаментозного лечения, но некоторые могут потребовать повторной операции. Свищи поджелудочной железы могут быть вызваны биопсией железы или энуклеацией инсуломы. Обычно они закрываются спонтанно. Некоторые свищи могут быть вызваны не хирургическими вмешательствами на поджелудочной железе, а операциями на соседних органах, как это наблюдается при резекции желудка по поводу пенетрирующих язв луковицы или постбульбарного отдела двенадцатиперстной кишки. Свищи могут также появляться в результате грубых хирургических манипуляций, приводящих к нарушению целостности фатерова сосочка. Важным источником происхождения панкреатических свищей является острая патология поджелудочной железы и ее осложнения, абсцессы, псевдокисты и т.д. Свищи поджелудочной железы образуются, когда панкреатический секрет вьщеляется на кожу более даух дней. Некоторые авторы признают существование свища поджелудочной железы, если количество панкреатического секрета превышает 100 мл в день. Диагностика свищей поджелудочной железы относительно легка благодаря характеристикам вытекающей жидкости и содержанию амилазы, которая в несколько раз выше, чем в крови. Панкреатическая жидкость имеет рН 8—8.6. Jordan классифицирует свищи поджелудочной железы по отношению к количеству теряемого секрета следующим образом: Ежедневная потеря жидкости через некоторые свищи может достигать 1800 мл. Если жидкость является чистым панкреатическим соком, она обычно содержит от 20000 до 50000 ЕД амилазы по Somogyi. Если панкреатический секрет смешан с кишечным отделяемым, желчью или лимфой, он может содержать только 1000—5000 ЕД Somogyi. У обычных людей может выделяться от 600 до 1500 мл панкреатического секрета в день. Панкреатическая секреция продолжается даже при отсутствпп пищи в желудке, под действием блуждающего нерва и секретина, который вьщеляется при попадании желудочного сока в двенадцатиперстную кишку. Во время приема пищи количество секретина и объем панкреатической секреции также увеличиваются. Панкреатический сок не должен накапливаться в брюшной полости, даже если он чистый, поскольку это может привести к сепсису, перевариванию тканей, кровотечению и т. д. Когда это происходит, особенно в первые дни формирования свища, необходимо прочитать аспирапионную трубку, которая может быть закупорена сгусткамп или тромбами. Если свищ полный, он будет дренировать весь панкреатический секрет наружу. Причиной образования полного свища является обструкция головной части панкреатического протока стриктурой или конкрементом. Полный свищ имеет очень мало шансов к закрытию под действием медикаментозного лечения. Неполные свищи имеют большую вероятность закрытия. Это утверждение, однако, не абсолютное, наблюдались свищи с большой потерей секрета, которая через несколько дней уменьшалась. С другой стороны, свищи со средней потерей секрета могут иметь небольшую тенденцию к закрытию под действием медикаментозного лечения. – Также рекомендуем “Контроль свища поджелудочной железы. Лечение свищей поджелудочной железы.” Оглавление темы “Операции при опухолях и свищах поджелудочной железы.”: |

Источник

Осложнения при панкреатите

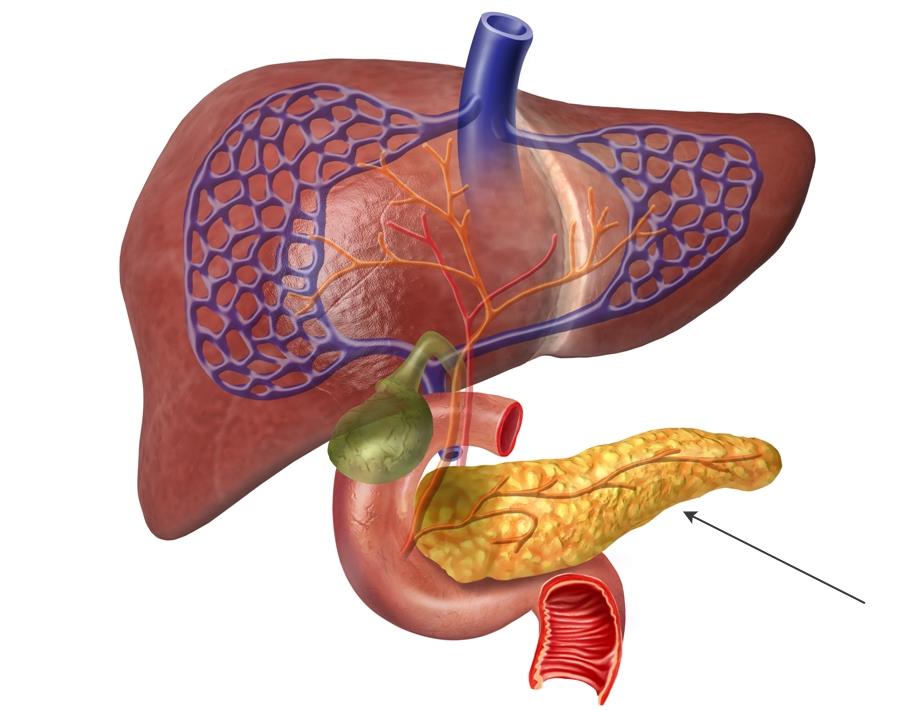

Осложнения при панкреатитеЗаболевания органов брюшной полости часто вызывают те или иные осложнения. Не исключение и панкреатит. Осложнения хронического панкреатита чаще всего проявляются как кисты поджелудочной железы, панкреатические свищи или панкреатический асцит и кровотечения.

Важно! При осложнениях снижается эффективность медикаментозного лечения, нередко возникает необходимость оперативного вмешательства.

Панкреатит хронический сопровождается частыми болями, которые возникают в результате перегрузки органа тяжелой пищей или алкоголем. Осложнения хронического панкреатита могут быть 3 типов – острые приступы, местные осложнения и системные заболевания. Приступы сопровождается спазмами, рвотой и тошнотой, головными болями, расстройством пищеварения. К категории местных осложнений можно отнести тромбозы, кисты, желтуху, кровотечения. В случае отсутствия должного лечения хронический панкреатит может вызвать осложнения, влияющие на весь организм. В частности, может развиться сахарный диабет, инфаркт селезенки, билиарная гипертензия, кахексия и ателектаз.

Одно из осложнений — сахарный диабет

Одно из осложнений — сахарный диабет

Какие осложнения возникают чаще всего?

Часто у больных панкреатитом в хронической форме возникают такие осложнения, как желтуха механической природы, кишечная непроходимость дуоденального типа, кровотечения, панкреатогенный асцит и перитонит. Желтуха и кишечная непроходимость возникают по причине сдавливания увеличенной головкой поджелудочной железы двенадцатиперстной кишки и терминального отдела холедоха. Методы устранения механической желтухи у больных оперативные — проводится холедоходуоденостомия. Дуоденальная кишечная непроходимость требует коррекции нарушений, связанных с электролитным и белковым обменом.

Панкреатогенный асцит встречается несколько реже, чем перитонит, и причиной его может быть образование инфильтратов при остром периоде панкреатита. Если же причиной ранее возникшего острого панкреатита был цирроз печени, то асцит возникает достаточно быстро. Такого рода осложнение часто появляется из-за образования в полости органа кист.

Нередко осложнения хронического панкреатита могут протекать в форме кровотечения, которое вызывается вторичной портальной гипертензией. Для устранения такого симптома применяется внутривенное введение свежезамороженный плазмы, эритроцитарной массы или таких лекарственных препаратов, как раствор питуитрина и аскорбиновой кислоты. При отсутствии желаемого эффекта после применения подобной терапии проводится эндоскопическая операция по склерозированию варикозных вен пищевода.

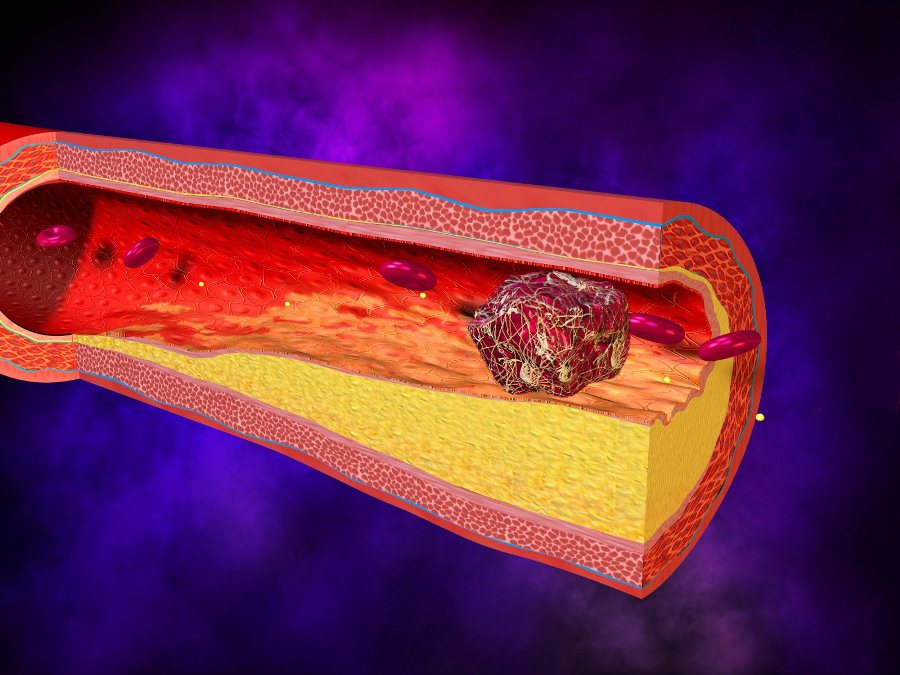

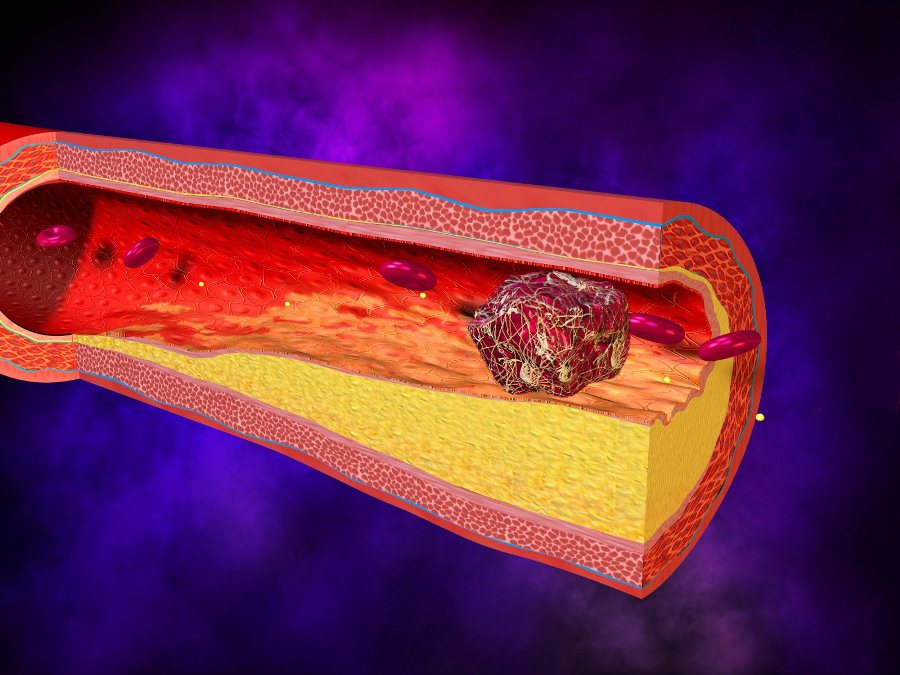

Тромбофлебит — осложнение хронического панкреатита, возникающее при раке поджелудочной железы на 4 стадии. Это состояние характеризуется сгущением крови и образованием тромбов в венах. Причиной этого является нарушения свертываемости крови. Рак поджелудочной железы как осложнение хронического панкреатита характеризуется повреждением тканей органа и развитием опухоли злокачественного характера.

При раке поджелудочной железы возникает тромбофлебит

При раке поджелудочной железы возникает тромбофлебит

Киста поджелудочной железы

Кисты поджелудочной железы, образованные в результате осложнений хронического панкреатита, могут быть истинными и ложными. Кроме того, они бывают одиночными и множественными, однокамерными и многокамерными. Также возникшие кисты могут иметь сообщение с панкреатическими протоками. Кисты образуются в результате некроза тканей поджелудочной железы.

Кисты поджелудочной железы сопровождаются такими симптомами, как боли неопределенного характера в области эпигастрия, припухлости в верхней части живота. В качестве диагностических мер применяется метод ультразвукового исследования органов брюшной полости, рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, ангиография и компьютерная томография.

Киста поджелудочной железы

Киста поджелудочной железы

Хирургическое лечение кист поджелудочной железы осуществляется следующими способами:

- Наружное дренирование. Оно осуществляется через кожу, под контролем ультразвукового аппарата. Такой способ применяется, если образовавшиеся кисты не имеют связи с панкреатическим протоком.

- Внутреннее дренирование. Для проведения данной процедуры формируется цистонгастроанастомоз — канал между кистой и желудком. Процедура проводится с помощью эндоскопа, ультразвука и рентгена. Эта методика применяется, если киста в поджелудочной железе имеет сообщение с панкреатическим протоком.

- Цистэктомия. Это операция полного удаления кисты. Данный метод применяется в тех случаях, когда возникшее образование имеет небольшой размер и хорошо сформировавшуюся капсулу.

- Пункция. Применяется при лечении мелких или единичных кист, которые не имеют сообщения с панкреатическими протоками.

- Резекция поджелудочной железы. Это хирургическая процедура показана при наличии множественных кист.

Важно! Выбор метода хирургического лечения определяется в зависимости от того, на каком этапе развития была обнаружена киста.

На начальных этапах развития проводится дренирование, чаще всего наружное, а на поздних — цистэктомия. Иногда может потребоваться срочная операция при нагноении кисты, развитии разлитого гнойного перитонита или плеврита, кровотечении в полость кисты, прорывах кисты в органы брюшной полости.

При обнаружении кисты необходима операция

При обнаружении кисты необходима операция

Свищи при панкреатите

Осложнения хронического панкреатита в форме свищей могут возникнуть после проведения операции по дренированию кист, а также после операции на поджелудочную железу. Такого рода свищи подразделяются на посттравматические, послеоперационные и постнекротические. Обычно такие свищи имеют связь с протоками поджелудочной железы. Они могут располагаться в головке органа, его теле или хвосте. Панкреатические свищи классифицируются следующим образом:

- полые;

- неполные;

- наружные;

- внутренние.

Большинство свищей поддается консервативному медикаментозному лечению. Необходимость в оперативном вмешательстве возникает в следующих случаях:

- Значительная потеря секрета железы из полных и неполных наружных свищей.

- Секрет железы отделяется в небольшом количестве, но у больного поднимается температура, и свищи длительное время не заживают.

- Отмечается аррозивное кровотечение из свищей.

Для хирургического лечения панкреатических свищей применяются такие методы, как фистулаогастроастомоз, фистулоэнтероанастомоз, наружное дренирование, продольная панкреатостомия, резекция хвоста поджелудочной железы.

Источник

Медицинская библиотека / Раздел “Книги и руководства” / Хронический панкреатит / Осложнения

Постоянная ссылка:

BB код для форумов:

HTML код:

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Cлов в этом тексте – 1879; прочтений – 22805

Размер шрифта:

12px |

16px |

20px

Частые осложнения:

- холестаз (желтушный и безжелтушный варианты);

- реактивный гепатит;

- инфекционные и воспалительные осложнения (панкреатогенные абсцессы,

гнойный холангит, оментит, лигаментит, эпиплоит, парапанкреатиты

(острые, хронические), септические состояния, реактивный выпотной плеврит,

пневмония); - кисты и псевдокисты;

- рак поджелудочной железы.

Редкие осложнения:

- эрозивный эзофагит;

- гастродуоденальные изъязвления;

- синдром Мэллори-Вейса;

- кровотечения из указанных источников;

- острая постгеморрагическая и железодефицитная анемии;

- гиповолемический шок;

- панкреатогенный СД, гипогликемические кризы;

- абдоминальный ишемический синдром;

- подпеченочная форма портальной гипертензии;

- тромбоз портальной и селезеночных вен;

- асцит;

- хроническая дуоденальная непроходимость;

- острый респираторный дистресс-синдром;

- паранефрит;

- острая почечная недостаточность;

- синдром ДВС.

Холестаз и токсический гепатит. Механическая желтуха возникает

при:

– увеличении головки ПЖ в размерах или наличие крупных ретенционных

кист, расположенных в области головки, со сдавлением интрапанкреатического

отдела общего жёлчного протока, вплоть до тубулярного стеноза;

– массивный перихоледохеальный лимфаденит и динамическая

непроходимость общего жёлчного протока, когда воспаление нарушает моторную

функцию холедоха и вызывает холестаз;

Частота встречаемости стеноза интрапанкреатической части общего

жёлчного протока – 10-46%.

В отличие от билиарнозависимого ХП, причиной которого является

холедохолитиаз, у больных с псевдокистозным панкреатитом, осложнённым желтухой,

конкрементов в супрастенотическом отделе холедоха нет.

Желтуха имеет слабую интенсивность, нарастает постепенно, может

проявляться только субиктеричностью склер и признаками холестаза в биохимическом

анализе крови (повышение уровней прямого и общего билирубина, ЩФ, ГГТП, ХС), и

быстро редуцируется на фоне стандартного лечения ХП.

На фоне хронической билиарной обструкции может развиться реактивный

гепатит, при длительном субкомпенсированном стенозе холедоха – вторичный

билиарный цирроз печени.

Инфекционные и воспалительные осложнения. При холангите,

кроме симптомов механической желтухи, прогрессирует интоксикация (нарастают

лихорадка, холестаз, энцефалопатия, болезненность в правом подреберье при

пальпации, лейкоцитоз). В основе оментита, лигаментита,

эпиплоита лежит ферментативное поражение содержащих жировую клетчатку

образований – большого сальника, связок брюшины и жировых привесков толстой

кишки, приводящее затем к вторичному перифокальному воспалению.

Панкреатогенные абсцессы могут локализоваться в самой ПЖ, в

парапанкреатической клетчатке, в прилежащих к ПЖ клетчаточных пространствах

паранефрия и средостении. Клиническая картина абсцесса ПЖ включает в себя общие

симптомы, характерные для тяжелого гнойно-воспалительного процесса (резкая

слабость больного, гектическая лихорадка, ознобы, гиперлейкоцитоз и др.), и

симптомы давления гнойника как объемного образования на прилежащие органы. При

абсцессе головки ПЖ нередко выявляются признаки сдавления ДПК и холедоха с

нарушением эвакуации содержимого. У пациентов с билиарным панкреатитом и

холедохолитиазом возможно развитие холангиогенных абсцессов печени. Они

протекают с ознобами, высокой лихорадкой, желтухой, гиперлейкоцитозом с

гематологическими признаками микробной интоксикации. Физикально можно определить

увеличение печени, резко положительный симптом Ортнера, высокое стояние купола

диафрагмы справа и ограничение подвижности нижнего края правого легкого. При

рентгенологическом исследовании органов грудной клетки выявляют дисковидные

ателектазы преимущественно в нижней доле правого легкого или правосторонний

плеврит. По данным УЗИ и КТ выявляют локализацию и размеры абсцесса печени, при

ЭРХПГ – причину холангита (камень холедоха, стеноз БДС и др.). Хронический

парапанкреатит не имеет отчётливой клинической картины. Выявление

хронического парапанкреатита облегчается при наличии у больных наружных гнойных

свищей. Склерозирующие парапанкреатиты могут способствовать сдавлению прилежащих

кровеносных сосудов и служить фактором развития абдоминального ишемического

синдрома и регионарной портальной гипертензии. Более подробно клиника и

диагностика указанных осложнений ХП изложена в монографиях и пособиях по

хирургии.

Кисты и псевдокисты. Кисты образуются вследствие обструкции

протоков и имеют эпителиальную выстилку. Псевдокисты формируются в результате

некроза паренхимы ПЖ и не имеют эпителиальной выстилки. Это происходит в тех

случаях, когда повышенное внутрипротоковое давление приводит не к расширению, а

к повреждению протоков с истечением секрета ПЖ за пределы протоковой системы; в

результате снижается внутрипротоковое давление и ограничивается зона

распространения панкреонекроза.

Киста при ХП, как правило, протекает безболезненно. У таких больных

постепенно развиваются неприятные ощущения, тяжесть, дискомфорт в эпигастрии,

подреберьях при отсутствии в анамнезе травмы или ОП. Однако возможно, что у

больных с острыми и хроническими кистами периодически на фоне тупых болей в

животе могут развиваться приступы резких болей (сходные с «панкреатической

коликой»), связанные, скорее всего, с выраженной гипертензией в системе протоков

ПЖ. Приступы болей могут протекать по типу желчной колики при сдавлении холедоха

кистой и выраженном подъеме давления в желчевыводящих путях. Кроме того, сильные

боли могут возникать при развитии осложнений кисты ПЖ (разрыв, нагноение,

кровоизлияние в полость кисты и т. д.).

Если киста оказывает давление на солнечное сплетение, то боли

становятся постоянными, жгучими, с максимальной точкой болезненности под

мечевидным отростком, иррадиируют в спину, в грудную клетку. Поэтому больные в

таких случаях принимают вынужденное коленно-локтевое положение и избегают любого

давления на эпигастральную область, так как боль усиливается даже от тесной

одежды. Такие боли купируются, как правило, только наркотическими анальгетиками.

Из диспепсических явлений характерны тошнота, рвота (ею часто

заканчивается приступ болей), вздутие живота, чередование запоров и поносов

(неустойчивый стул).

Прогрессирующая потеря массы тела, общая слабость обычно связаны с

мальабсорбцией при снижении экзокринной функции ПЖ, реже причиной похудания

может быть ситофобия, вторичный сахарный диабет, малигнизация кисты. Иногда

присутствует субфебрилитет.

Развитие синдрома сдавления соседних органов чаще происходит при

панкреатических кистах, чем при других заболеваниях ПЖ. С этим синдромом связаны

жалобы на желтушность кожи, зуд (сдавление холедоха), отеки на ногах (сдавление

воротной вены), одышку (высокое стояние диафрагмы, прорыв кисты в плевральную

полость), задержку мочи (сдавление мочеточников). В жалобах больных отражаются

также явления частичной и, реже, полной кишечной непроходимости из-за сдавления

кистой просвета кишечника.

Осмотр живота при больших кистах ПЖ изредка выявляет асимметрию,

выпячивание в зоне расположения кисты. Лабораторные исследования не играют

большой роли в диагностике кист ПЖ. При исследовании возможно появление

умеренного лейкоцитоза, повышение СОЭ, при нарушении оттока желчи возрастают

уровни билирубина, щелочной фосфатазы. При формировании острой кисты на фоне

обострения ХП после купирования болевого синдрома более 2 нед. определяются

гиперферментемия, гиперамилазурия. В дальнейшем концентрация ферментов в крови и

моче зависит от течения панкреатита. Эндокринная функция ПЖ при кистах снижается

редко. Вторичный сахарный диабет развивается у 5-7% больных. Кисты могут

осложняться кровоизлияниями, деструкцией, инфицированием, желтухой, стенозом ДПК

и образованием свищей.

На клинические проявления псевдокист ПЖ оказывают влияние их

размер, локализация, расположение по отношению к другим органам брюшной полости,

само обострение ХП. В 10-20% случаев кисты небольшого размера (менее 5 см в

диаметре), не оказывающие давления на соседние органы и нервные сплетения ПЖ,

протекают бессимптомно. В остальных случаях имеет место болевой синдром. При

наличии острой псевдокисты в период ее формирования боли носят интенсивный

характер, т.е. являются «хвостом» обострения ХП. В дальнейшем интенсивность боли

уменьшается, боли становятся тупыми. Поэтому некоторые больные отмечают лишь

чувство дискомфорта в эпигастрии или подреберьях.

Синдром портальной гипертензии. На фоне длительного течения

рецидивирующего ХП прогрессирующий фиброз ПЖ, постнекротические рубцовые

изменения и крупные кисты могут приводить к нарушению кровотока в селезеночной

вене. Развиваются региональная ПГ (дилатация и тромбоз селезеночной вены,

спленомегалия, варикозное расширение вен желудка) при нормальной морфологической

картине и функции печени. Изменения в селезенке могут быть минимальными,

улавливаемыми лишь при гистологическом исследовании, или могут возникать

гематомы, некроз, абсцессы и разрывы селезенки. Другим осложнением регионарной

ПГ может явиться массивный асцит, который развивается вследствие сужения или

тромбоза воротной вены.

Панкреатический асцит может возникать остро или

постепенно у больных с панкреатическими кистами, дренирующимися в свободную

брюшную полость. Другой, более редкой, причиной его развития может быть

сдавление и тромбоз в системе воротной вены (см. выше). Диагностика асцита не

вызывает затруднений. Асцит определяется физикально, подтверждается

дополнительными методами исследования (УЗИ, рентгенологические методики). Асцит

часто сочетается с плевральным и даже перикардиальным выпотами, особенно у

больных с комбинированным генезом асцита (портальная гипертензия, квашиоркор,

гипертензия грудного лимфатического протока).

Окончательно диагноз верифицируется при лапароцентезе. Объем

жидкости в брюшной полости нередко значителен и может достигать 10-15 л.

Получаемая при лапароцентезе жидкость имеет светло-желтый цвет с содержанием

белка не более 30 г/л и преобладанием лимфоцитов при цитологическом

исследовании. Реже асцит имеет хилёзный характер. В асцитической жидкости

повышена концентрация панкреатических ферментов.

Панкреатогенный плеврит чаще возникает при наличии

осложнившей панкреатит кисты ПЖ, тесно примыкающей к диафрагме, особенно при ее

нагноении или при образовании панкреатического свища, открывающегося в

плевральную полость. Перфорация нагноившейся кисты в плевральную полость

приводит к развитию гнойного плеврита. Панкреатогенную природу выпота

документируют определением активности в нем панкреатических ферментов.

Наиболее частыми причинами кровотечений у больных

панкреатитами являются:

– разрыв кисты ПЖ с кровотечением в протоковую систему, брюшную или

плевральную полость,

-острые эрозивно-язвенные поражения верхнего отдела

желудочно-кишечного тракта,

– синдром Маллори-Вейсса,

– варикозно-расширенные вены пищевода и желудка.

Негепатогенное варикозное расширение вен пищевода и желудка

возникает при сдавлении воротной вены и ее ветвей увеличенной головкой ПЖ или

панкреатической кистой либо вследствие их тромбоза (см. выше). Наиболее опасно

профузное кровотечение из варикозно-измененных вен. При нём возникают кровавая

рвота или рвота по типу «кофейной гущи», мелена, острая постгеморрагическая

анемия, гиповолемия вплоть до геморрагического шока. При синдроме Маллори-Вейсса

возникают разрывы слизистой оболочки и подслизистого слоя стенки желудка в

области пищеводно-желудочного перехода, главным образом со стороны малой

кривизны. В патогенезе синдрома Маллори-Вейсса имеют значение:

-дискорреляции замыкательной функции кардиального и привратникового

жомов, на фоне которой провоцирующим фактором оказывается внезапное повышение

внутрижелудочного давления при рвотном акте,

– пролапс слизистой оболочки желудка в просвет пищевода,

– наличие небольшой скользящей грыжи пищеводного отверстия

диафрагмы.

Диагностика синдрома Маллори-Вейсса основана на данных экстренной

ЭГДС, позволяющей установить причину кровотечения, определить глубину разрыва,

осуществить попытку местного гемостаза.

Факторами риска развития острых эрозий и язв у больных ХП являются:

– пожилой возраст больных;

– печеночно-клеточная недостаточность с ПСЭ;

– гепаторенальный синдром;

– гиповолемия и связанная с ней гемодинамическая нестабильность;

– дыхательная недостаточность с тяжелой гипоксемией;

-панкреатитогенный перитонит, гнойно-септические процессы в ПЖ и

парапанкреатической клетчатке; травматичное вмешательство по поводу

некротического панкреатита или другого заболевания ПЖ.

Наиболее часто острые эрозии и язвы локализуются в области дна и

тела желудка, реже в ДПК, причем они чаще бывают множественными.

В патогенезе острых язв и возникновения кровотечений являются:

нарушение микроциркуляции в различных зонах пищеварительного тракта, избыточная

стимуляция желудочной секреции на фоне снижении ощелачивающей способности

панкреатического секрета, дуоденогастральный рефлюкс. Сочетанное действие

ишемии, жёлчных кислот и лизолецитина, гиперсекреции соляной кислоты и возросшей

активности пепсина, закономерно сдвигает имевшееся ранее равновесие слизистой

оболочки в сторону факторов агрессии. Местные нарушения гемостаза часто

сочетаются с дефицитом факторов свертывания крови из-за нарушения синтетической

функции печени у больных алкогольными ХП и ХП, осложненными подпеченочной

портальной гипертензией, гепатопривным синдромом, печеночной недостаточностью.

У большинства больных ХП острые эрозивно-язвенные поражения

протекают бессимптомно, не всегда они манифестируют клинической картиной

массивного кровотечения, рвотой «кофейной гущей» и геморрагического шока. Они

чаще проявляются меленой, появляющейся нередко только через сутки после

кровотечения. Ведущее место в диагностике принадлежит эндоскопическому

исследованию.

Редким осложнением ХП являются свищи ПЖ. Они всегда имеют

отношение к протоковой системе ПЖ, могут локализоваться в головке, теле или в

хвосте ПЖ. Их классификация:

– полные (терминальные) и неполные (боковые);

– наружные, которые открываются на кожу или могут иметь

сформированный ход в рану брюшной стенки или прилежащую гнойную полость;

-внутренние, которые открываются в полость кисты ПЖ, соседние

органы или даже полости (плевральную и т. д.).

По этиологии выделяют посттравматические, постнекротические и

послеоперационные свищи. Для диагностики наружного панкреатического свища

необходимо провести определение панкреатических ферментов в свищевом отделяемом

ифистулографию.

При длительном существовании панкреатических свищей могут

возникнуть:

– синдром мальабсорбции и трофологическая недостаточность,

– поражения кожи вокруг свищевого хода (язвенный дерматит, экзема),

– арозивное кровотечение,

– гнойные осложнения (нагноение свища, абсцессы сальниковой сумки,

флегмоны забрюшинного пространства).

Рак ПЖ. Высокий риск развития рака ПЖ отмечается у больных

наследственным и тропическим панкреатитом. Так, при наследственно обусловленной

форме заболевания у 40% пациентов развивается рак ПЖ к 70 годам. У больных с

тропическим панкреатитом рак ПЖ возникает в 100 раз чаще относительно лиц без ХП.

Редким осложнением ХП является дуоденальный стеноз.

Онвызвансдавлением ДПК увеличенной головкой ПЖ при

псевдотуморозном ХП, крупных кистах головки ПЖ, при переходе воспаления с

ретродуоденальной части ПЖ на стенку кишки. Клинические проявления дуоденальной

непроходимости: частая, истощающая рвота, рвота пищей, съеденной накануне,

«тухлая» отрыжка, быстрое развитие синдрома мальабсорбции, включая выраженный

дефицит микронутриентов, обезвоживание и водно-электролитные расстройства.

Диагноз стеноза, его степень и уровень устанавливают при помощи

контрастного рентгенологического исследования желудка и взаимодополняющей его

ЭГДС.

[ Оглавление книги | Главная страница раздела ]

Источник