Клиника при перфоративной язве желудка

Перфорация, или прободение, язвы желудка и 12-перстной кишки – это прорыв язвы в свободную брюшную полость с поступлением в нее желудочно-дуоденального содержимого. В 75% случаев перфоративная язва располагается в двенадцатиперстной кишке, чаще наблюдается у мужчин в возрасте 20 – 40 лет с кратким язвенным анамнезом (до 3 лет). Иногда перфорация язвы может произойти у людей, которые никогда ранее жалоб на боли в эпигастрии не предъявляли и о наличии у них язвы не знали. В молодом возрасте преобладает перфорация язв двенадцатиперстной кишки, а в среднем и пожилом – язв желудочной локализации. Перфорация язв чаще отмечается осенью и весной.

Классификация. По локализации: а) язвы желудка: малой кривизны (кардиальные, антральные, препилорические, пилорические), передней стенки (антральные, препилорические, пилорические), задней стенки (антральные, препилорические, пилорические); б) язвы двенадцатиперстной кишки: передней стенки, задней стенки. По течению: а) прободение в свободную брюшную полость, б) прободение прикрытое, в) прободение атипичное. Выделяют 3 фазы клинического течения перфоративной язвы: 1) фазу шока, 2) фазу “мнимого благополучия”, и 3) фазу распространенного перитонита.

Этиология и патогенез. Основным фактором, ведущим к развитию прободения, является обострение язвенной болезни, когда усиливаются процессы воспаления и деструкции в язве, она углубляется вплоть до образования отверстия в стенке органа. Через это отверстие в брюшную полость попадает содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки – желудочный сок, воздух (газовый пузырь желудка), съеденная пища. Соляная кислота желудочного сока, внезапно попавшая в брюшную полость, вызывает химический ожог брюшины верхнего этажа брюшной полости (химический перитонит). В ответ брюшина начинает продуцировать жидкость – экссудат, который, разбавляя кислоту, уменьшает ее концентрацию и силу ее раздражающего действия. В то же время в кровь выбрасывается большое количество биологически активных веществ, определяющих первую клиническую фазу заболевания – фазу шока. Вторая фаза – «мнимого благополучия» – бывает обусловлена тем, что в брюшную полость перестает поступать желудочное содержимое (чаще всего за счет закупоривания перфоративного отверстия комочком пищи). Разбавленная экссудатом кислота меньше раздражает брюшину, а болевые рецепторы обожженной брюшины становятся менее чувствительными. В дальнейшем патогенные микроорганизмы, попавшие из желудка в брюшную полость и инфицировавшие брюшину, начинают размножаться, выделять токсины и обусловливать развитие третьей фазы заболевания – распространенного перитонита.

Жалобы. Основная жалоба при перфорации язвы – боль в верхней половине живота. У большинства больных прободение язв желудка и двенадцатиперстной кишки начинается внезапно, сопровождается резкими болями в животе. Боли бывают настолько сильными, что больные сравнивают их с “ударом кинжала”. Они носят постоянный характер, локализуются вначале в эпигастральной области или в правом подреберье, а затем сравнительно быстро распространяются по всему животу, чаще по правому боковому каналу. У 30-40% больных боли иррадиируют в плечо, лопатку или надключичную область: справа – при перфорации пилородуоденальных язв, слева – язв желудка. При перфорации язвы наблюдаются и общие симптомы: сухость во рту, жажда, тошнота. У 30-40% больных бывает рвота рефлекторного характера, учащающаяся при прогрессировании перитонита.

Анамнез. У 80-90% больных до прободения язвы имеется типичный язвенный анамнез или неопределенные желудочные жалобы, на фоне которых и наступает прободение. У 10-15% больных встречаются “безанамнезные”, или “немые” перфоративные язвы, когда прободение является как бы первым симптомом язвенной болезни. У 50-60% больных отмечаются продромальные симптомы прободения или обострение язвенной болезни (усиление болей, общая слабость, субфебрильная температура, тошнота, рвота).

Обследование больного. Состояние больных тяжелое. Отмечаются бледность, похолодание конечностей, холодный пот на лице. Дыхание частое, поверхностное, больной не может сделать глубокий вдох. Пульс в первые часы после прободения замедленный или нормальной частоты, а с развитием перитонита учащается. Температура тела вначале нормальная или субфебрильная, а в поздние сроки повышается до 38 гр. и больше. Отмечается также задержка стула и газов. Характерен вид больных: они принимают вынужденное положение на спине или на боку с приведенными к животу коленями, избегают его изменения. Выражение лица испуганное, страдальческое.

Характерные симптомы прободения выявляются при объективном исследовании. Живот часто ладьевидно втянутый или плоский, не участвует в акте дыхания. Напряжение мышц передней брюшной стенки – очень характерный и постоянный симптом прободной язвы. При этом у большинства больных отмечается доскообразное напряжение мышц живота. Оно может охватывать весь живот или верхний его отдел. Однако у пожилых больных иногда напряжение мышц может быть не резко выраженным. При пальпации кроме напряжения мышц отмечаются резкая болезненность, больше в верхнем отделе живота, симптом Щеткина – Блюмберга. Перкуторно часто выявляется очень важный признак – «исчезновение печеночной тупости» или уменьшение размеров ее в результате попадания свободного газа из просвета желудка через перфоративное отверстие в брюшную полость. Кроме того, в эпигастральной области может выявляться высокий тимпанический звук (симптом Спижарного), притупление в боковых отделах живота – за счет скопления там жидкого содержимого желудка, излившегося через перфоративное отверстие, и экссудата, продуцируемого брюшиной в ответ на резкое ее раздражение кислым желудочным соком. Аускультативно может выявляться отсутствие перистальтики кишечника, прослушивание сердечных тонов до уровня пупка (симптом Гюстена). При пальцевом ректальном исследовании может быть выявлена резкая болезненность в Дугласовом пространстве (симптом Куленкампфа).

Фаза шока (до 6 часов) характеризуется кинжальной, мучительной болью в животе. Состояние больных тяжелое, они возбуждены, бледны, покрыты холодным потом, проявляют страх и страдание. Дыхание частое, поверхностное. Боли локализуются в эпигастральной области или правом подреберье, могут иррадиировать в правое плечо и ключицу. Характерно “доскообразное” напряжение мышц передней брюшной стенки в эпигастрии. Перкуторно часто определяется симптом “исчезновения печеночной тупости”. Фаза “мнимого благополучия” (6 – 12 часов). В этой фазе состояние больного улучшается. Уменьшаются боли в животе и напряжение мышц передней брюшной стенки. Выравниваются дыхание. Симптом Щеткина – Блюмберга положителен в эпигастрии, правой половине живота. В этой фазе чаще всего происходят диагностические ошибки. Фаза распространенного перитонита (более 12 часов). Состояние больных вновь значительно ухудшается. Развивается бактериальный гнойный перитонит. В результате интоксикации общее состояние ухудшается, повышается температура тела до 38°.и больше, учащается пульс, снижается АД, появляется вздутие живота. Черты лица заостряются, язык сухой. Клиническая картина перфоративной язвы в этот период не отличается от таковой при распространенном перитоните другой этиологии.

Диагностика. Общий анализ крови. Наблюдается лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

Обзорная рентгенография живота. Обнаруживается свободный газ в брюшной полости (пневмоперитонеум). На снимках в вертикальном положении больного он выявляется в виде серповидного просветления под правым, реже под левым или обоими куполами диафрагмы. Наиболее характерно серповидное просветление между печенью и правым куполом диафрагмы, то есть, справа. Пневмоперитонеум при перфорации язвы обнаруживается у 60-80% больных и является прямым симптомом прободения, но отсутствие его не исключает прободной язвы.

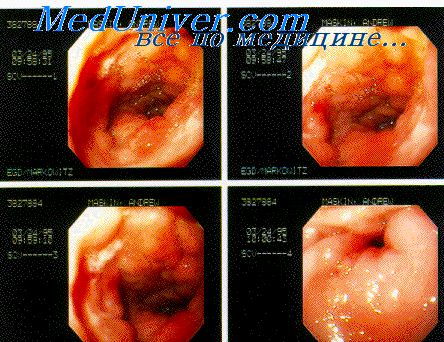

Пневмогастрография. При отсутствии пневмоперитонеума на обзорной рентгенограмме живота по зонду в желудок после его опорожнения вводят 500 – 700 мл воздуха, который частично проходит через перфоративное отверстие в свободную брюшную полость и обнаруживается под диафрагмой. Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС). В ходе нее можно обнаружить перфорировавшую язву, а после процедуры – обнаружить свободный газ в брюшной полости.

Диагностическая лапароскопия. Можно выявить наличие экссудата в брюшной полости, признаки воспаления брюшины и само перфоративное отверстие желудка или двенадцатиперстной кишки. Лапароцентез. При абдоминальной пункции, выполняемой ниже пупка, стилет троакара направляется в правое подреберье. После этого вводится 30 – сантиметровая хлорвиниловая трубка, из которой аспирируется экссудат. При сомнении в характере экссудата может быть применена диагностическая проба Неймарка. Для выполнения этой пробы к 2-3 мл экссудата, обнаруженного в брюшной полости, добавляют 4-5 капель 10 % йодной настойки. Если в жидкости имеется примесь желудочного содержимого, то под воздействием йодной настойки она приобретает темное грязновато – синее окрашивание (из-за остатков крахмала). Диагностика «прикрытой» перфорации нередко представляет значительные трудности. Свободный газ в брюшной полости у таких больных выявляется реже, чем при открытом прободении. В диагностике этой формы перфорации важны язвенный анамнез в прошлом, острое начало заболевания, две фазы в клиническом течении – выраженного синдрома перфорации и угасания клинических симптомов.

Лечение. Больные с перфоративной язвой желудка или двенадцатиперстной кишки подлежат немедленной госпитализации в хирургическое отделение и экстренной операции. Возможные варианты операций: Ушивание язвы однорядным швом в поперечном направлении с аппликацией большим сальником. Ушивание язвы по Опелю – Поликарпову (с тампонадой перфоративного отверстия прядью большого сальника). При этом в перфоративное отверстие вводят прядь большого сальника, и затем узловыми швами в поперечном направлении плотно сближают края перфоративного отверстия и введенной в нее и прошитой прядью большого сальника. Резекция желудка выполняется редко, по строгим показаниям и с учетом противопоказаний. Операции при перфоративных язвах обязательно сопровождаются тщательной санацией брюшной полости, удалением экссудата и излившегося желудочного содержимого из брюшной полости, осушиванием и дренированием ее. Ушивание язвы при ее перфорации можно выполнить как открытым способом, так и с помощью лапароскопической техники.

Источник

Прободная язва. Клиника и диагностика прободной язвыЧастота перфоративных язв желудка и двенадцатиперстной кишки, по разным статистическим данным, колеблется от 3 до 20%. Среди больных отчетливо отмечается значительное преобладание мужчин (в 10 раз больше, чем женщин). Наиболее часто это осложнение наблюдается в возрасте 30—50 лет. Клиника прободных язв в большинстве случаев довольно характерна н при тщательном расспросе позволяет точно установить диагноз. Первое, на что обычно жалуются больные, — это интенсивные боли, нередко невыносимые, появившиеся внезапно, «как удар кинжала» («кинжальные» боли). Даже больные, длительно страдающие язвой, отмечают, что столь сильных болей раньше никогда не было. Приступ особенно пугает больных, которые ранее болей не испытывали, т. е. тех. у которых были так называемые немые язвы. Последние наблюдаются примерно в 10—20% случаев, чаше у молодых людей. У 10—15% больных отмечается постепенное развитие болевого синдрома. Это связано с тем. что на фоне очередного, чаше жестокого обострения язвенной болезни еще большее усиление болей не воспринимается больным как катастрофа. Замечено, что чем быстрее желудочное содержимое изливается в свободную брюшную полость, тем интенсивнее болевой синдром. Боли могут в какой-то период стать менее сильными, что связано с закупоркой отверстия сальником или другим органом (прикрытая перфорация) или кусочком пищи. Если в брюшную полость изливается большое количество жидкости, то она устремляется по правому латеральному каналу в правую подвздошную область, где скапливается (вместе с экссудатом) и вызывает довольно выраженные боли. Это явление нередко служит причиной ошибочной диагностики острого аппендицита. Такая ошибка тем более возможна, что и клиническая картина острого аппендицита часто развивается по такой же схеме: боли в эпигастрии, которые затем перемешаются в правую подвздошную область (симптом Волковича — Кохера).

Больные, стараясь облегчить страдания, принимают вынужденное положение (сидя с притянутыми к животу коленями, лежа на спине или правом боку с согнутыми в коленях ногами). Вторым весьма важным признаком является напряженный, втянутый доскообразный живот, не участвующий в дыхании. Наиболее выраженным напряжение бывает в правом верхнем квадранте живота. Прощупывание его резко болезненно. Определяется положительный перитонеальный симптом Блюмберга — Щетки на. Это резкое напряжение мышц весьма характерно для прободной язвы и вместе с характерным болевым синдромом должно направить мысль врача на этот диагноз. Характерный признак перфорации — наличие свободного газа в брюшной полости, который обычно скапливается над печенью. Наличие газа определяется перкуссией, при которой выявляется отсутствие печеночной тупости, или путем рентгенологического исследования. Больные обычно жалуются на сухость во рту, жажду, а также задержку газов и стула. В первые часы после перфорации пульс бывает замедленным, в дальнейшем же, но мере развития перитонита, учащается. Иногда возникает рвота. Определенную помощь в диагностике перфорацнн может оказать экстренная лапароскопия. В значительной степени помогают установлению диагноза указания в анамнезе на язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно если перфорации предшествует обострение с предвестниками перфорации — резким обострением болей, выраженными диспепсическими расстройствами, которые появляются за несколько часов или дней до перфорации. В. В. Успенский и Г. Ф. Пстрашеискаи назвали это состояние преперфоратнвным. Иногда клиника отчетливой перфорации затем стихает; это прикрытая перфорация, описанная Шнитцлсром (1912), которая встречается у 2—5% больных. Происходит это в том случае, если перфоративное отверстие, как правило небольшое, прикрывается лежащими рядом органами: печенью, поджелудочной железой, сальником. Если слипание органов бывает достаточно падежным, то больной может поправиться иногда и без оперативного вмешательства. Однако следует помнить о возможности двухмоментной перфорации — отхождения прикрывшего отверстие в желудке органа вследствие резких движений или иных причин. Если по каким-либо причинам больному с перфоративной язвой операция вовремя не сделана, то в дальнейшем развивается клиника разлитого перитонита. В запушенных случаях, когда состояние больного крайне тяжелое, нередко установить причину перитонита весьма сложно. – Также рекомендуем “Пилородуоденальный стеноз. Малигнизация язвы” Оглавление темы “Язвенная болезнь желудка. Опухоли желудка”: |

Источник

Типичная перфорация язвы (в свободную брюшную полость).

В клинической картине выделяют три периода: болевого шока, мнимого (ложного) благополучия и перитонита.

Период болевого шока имеет следующую клиническую симптоматику.

Внезапно появляется чрезвычайно сильная, «кинжальная» боль в животе. Эта боль возникает в момент прободения язвы и поступления содержимого желудка или 12-перстной кишки в брюшную полость. В первые часы боль локализуется в верхних отделах живота, но затем распространяется по правому чаще) или левому фланку живота. В дальнейшем боль становится разлитой по всему животу. При поколачивании по животу, поворотах в постели, покашливании боль резко усиливается.

Больной занимает вынужденное положение – на спине или на боку с приведенными к животу ногами.

Пальпация живота выявляет:

– «доскообразное» напряжение передней брюшной стенки, живот несколько втянут, не участвует в акте дыхания, характерен симптом Щеткина-Блюмберга.

При перкуссии верхних отделов живота выявляется симптом Жобера – тимпанит над областью печени. Это обусловлено скоплением газа под правым куполом диафрагмы, что подтверждается при рентгеноскопии и рентгенографии брюшной полости.

Может определяться френикус-симптом – выраженная боль при надавливании между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы (обычно справа) вследствие раздражения диафрагмального нерва.

Лицо больного бледное с пепельно-цианотичным оттенком, испарина на лбу; руки и ноги холодные.

Пульс редкий, брадикардия, которая является рефлекторной, дыхание поверхностное, прерывистое, учащенное.

Период мнимого благополучия развивается через несколько часов от момента перфорации. Для него характерна следующая симптоматика:

– боли в животе уменьшаются (вследствие паралича нервных окончаний) и могут даже исчезать, что воспринимается больным как значительное улучшение состояния;

– появляется состояние эйфории различной степени выраженности;

– сохраняются объективные признаки неблагополучия в брюшной полости;

– язык и губы сухие;

– брадикардия сменяется тахикардией, при пальпации пульса определяется плохое его наполнение, нередко аритмии;

– артериальное давление снижается, тоны сердца глухие.

Период мнимого благополучия продолжается 8-12 ч и сменяется клиникой перитонита.

Перитонит – третья стадия типичной перфорации язв желудка и 12-перстной кишки в свободную брюшную полость. Перитонит протекает тяжело и характеризуется следующей симптоматикой:

– появляется тошнота, резко выраженная сухость во рту, икота, жажда, возможна рвота;

– больной заторможен, в терминальной стадии перитонита возможна утрата сознания;

– кожа влажная, липкая, землистого цвета; температура тела высокая;

– черты лица заостряются, глаза запавшие («Лицо Гиппократа»);

– язык очень сухой, шершавый (как «щетка»), губы сухие, потрескавшиеся;

– живот по-прежнему остается резко напряженным при пальпации; в отлогих местах живота определяется притупление перкуторного звука; развивается парез кишечника, что проявляется вздутием живота и резким ослаблением, а затем и исчезновением перистальтических шумов при аускультации живота; болевые ощущения при далеко зашедшем перитоните могут значительно ослабевать;

– пульс частый, слабого наполнения, может быть нитевидным, аритмичным, артериальное давление значительно снижено, в терминальной стадии возможно развитие коллапса;

– дыхание поверхностное, частое;

– диурез значительно уменьшается, вплоть до анурии.

Лабораторные и инструментальные данные.

1. Общий анализ крови: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение количества палочкоядерных лейкоцитов, токсическая зернистость нейтрофилов (особенно при развитии перитонита), увеличение СОЭ.

2. Общий анализ мочи: возможна незначительная протеинурия.

3. Биохимический анализ крови: повышение содержания в крови билирубина и АлАТ, возможно увеличение уровня гамма- и бета- глобулинов.

4. При развитии перитонита и олигоанурии возможно повышение содержания в крови мочевины.

5. ЭКГ – диффузные (дистрофические) изменения в миокарде в виде снижения амплитуды зубца Т в грудных и стандартных отведениях, возможно смещение интервала SТ книзу от изолинии, экстрасистолия.

6. Обзорная рентгеноскопия или рентгенография брюшной полости выявляет наличие газа в виде серпа справа под диафрагмой.

7. УЗИ органов брюшной полости выявляет воспалительный инфильтрат в брюшной полости при прикрытой перфорации или в забрюшинной области при перфорации в эту зону.

Источник