Острый панкреатит и гиперлипидемия

Исследователи давно обратили внимание на взаимосвязь между панкреатитом и нарушением обмена липидов. Имеются в виду две формы нарушений:

- 1) нарушение обмена липидов семейного характера;

- 2) временное расстройство обмена липидов, возникающее вслед за приступом панкреатита и нормализующееся при клиническом улучшении.

Нарушения обмена липидов при панкреатите охарактеризовать непросто. У некоторых больных с семейной формой нарушений обмена липидов атаки острого панкреатита возникают редко.

В соответствии с классификацией Frederickson идентифицированы три типа гиперлипидемии — I, IV и V. При I типе в сыворотке крови выявляется избыток триглицеридов в форме хиломикронов. В норме уровень сывороточных хиломикронов повышается после еды, но возвращается к исходному через 12—14 ч после последнего приема пищи. Присутствие хиломикронов приводит к появлению диффузного облака в сыворотке. При замораживании такой плазмы хиломикроны образуют желеобразный верхний слой, ниже которого располагается прозрачный слой. V тип характеризуется увеличением уровня и хиломикронов, и эндогенных триглицеридов. Эндогенные триглицериды переносятся в сыворотку в виде липопротеинов очень низкой плотности. При замораживании такая сыворотка разделяется на верхний желеобразный слой, образованный хиломикронами, и нижний мутный слой, состоящий из липопротеинов очень низкой плотности. В очень редких случаях панкреатит может быть связан с наличием IV типа гиперлипопротеинемии, который характеризуется увеличением уровня эндогенных триглицеридов.

При семейной форме гиперлипидемии панкреатит обычно диагностируется уже в детстве или юности. Кроме этих, легко диагностируемых случаев гиперлипидемии, наблюдаемой у близких родственников, встречается много случаев панкреатита, когда нарушения обмена липидов появляются во время заболевания без семейного нарушения обмена липидов. Первоначально гипотеза состояла в том, что панкреатит сам по себе может вызвать транзиторное нарушение обмена липидов, как у человека, так и у экспериментальных животных. Убедительности этой концепции противоречил тот факт, что указанные нарушения обнаруживались только при алкогольном панкреатите. У больных панкреатитом, связанным с заболеваниями желчевыводящих путей, гипер-паратиреоидизмом, а также у больных травматическим панкреатитом, обмен липидов не нарушался. Существует несколько предположений, объясняющих развитие гиперлипидемии, связанной с алкогольным панкреатитом.

Какова бы ни была конкретная причина, решающее значение имеет тот факт, что у большинства больных уровень триглицеридов сыворотки не возвращается к исходному в период исчезновения клинических симптомов болезни. Представленная концепция о липидных нарушениях, связанных с алкогольным панкреатитом, по-видимому, доказывает генетический механизм этих нарушений, поскольку даже в период отсутствия симптомов панкреатита сохраняется повышенный уровень триглицеридов в сыворотке. Умеренное употребление алкоголя может вызвать значительное повышение уровня триглицеридов в сыворотке при условии нарушения обмена липидов, предшествующего заболеванию.

У большинства больных алкогольным панкреатитом обмен липидов не нарушен. Среди тех, у кого подтверждено повышение уровня триглицеридов во время панкреатита, заболевание, вероятно, было вызвано многолетним злоупотреблением алкоголя, а липидные нарушения являлись следствием приема алкоголя. Однако очень высокое содержание триглицеридов, обусловленное употреблением алкоголя, может усиливать воспаление в поджелудочной железе и само по себе вызывать панкреатит. Это наблюдение важно, поскольку при условии значительного повышения уровня триглицеридов даже спорадическое употребление алкоголя может сопровождаться развитием панкреатита.

Частота нарушений обмена липидов при алкогольном панкреатите, по различным данным, варьирует от 12 % до 38 %. В других исследованиях у 22 % больных острым панкреатитом (некоторые из них употребляли небольшое количество алкоголя) обнаружен V тип гиперлипидемии.

Кроме больных с подтвержденной семейной гиперлипидемией и генетической предрасположенностью, выявившихся вследствие злоупотребления алкоголем, имеется другая группа больных, у которых обнаружены липидные нарушения обмена липидов, связанные с панкреатитом. Это больные, получавшие эстрогенные препараты. У большинства из них (если не у всех) наблюдаются нарушения обмена липидов, сохраняющиеся даже после прекращения лечения. При этом уровень триглицеридов сыворотки может быть в небольшой или умеренной степени повышенным и обнаруживается IV или V тип гиперлипидемии. Терапия эстрогенами способна вызвать увеличение уровня триглицеридов от умеренного до значительного — выше 34,2 ммоль/л (3000 мг/100 мл). Механизм этого явления, по-видимому, заключается в увеличении биосинтеза липопротеинов очень низкой плотности в печени. Представление о том, что IV тип гиперлипидемии способствует развитию острого панкреатита, по-видимому, связано с обнаружением высокого-уровня триглицеридов, который может быть обусловлен приемом эстрогенов, по сравнению с более низким его уровнем у больных с IV типом гиперлипидемии. Интересная особенность панкреатита, связанного с нарушениями обмена липидов, заключается в том, что он часто протекает с нормальным уровнем амилазы сыворотки, несмотря на яркую клиническую картину (когда показано хирургическое вмешательство), что подробно освещено в главе 6 (исследование амилазы сыворотки).

Остается неясным, каким образом повышенный уровень триглицеридов вызывает панкреатит у больных с семейной формой гиперлипидемии и гиперлипидемией, обусловленной употреблением алкоголя или приемом эстрогенных препаратов. На основании экспериментальных исследований предполагается, что липаза поджелудочной железы может превращать триглицериды в токсические свободные жирные кислоты, повреждающие железу.

Известно, что гиперлипидемией может быть обусловлен не только острый панкреатит, но и недостаточность поджелудочной железы. Так, у одного больного с I типом гиперлипидемии развилась тяжелая внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы без клинической картины панкреатита. У другого больного хроническим панкреатитом, связанным с гиперлипидемией, потребовалась операция для избавления от боли.

Питер А. Бенкс Панкреатит, 1982г.

Источник

Современные представления о патогенезе этого заболевания позволяют рассматривать острый панкреатит как токсическую энзимопатию. Пусковым механизмом развития острого панкреатита служит высвобождение из ацинарных клеток поджелудочной железы активированных панкреатических ферментов, обычно присутствующих в виде неактивных проферментов.

По мнению ряда авторов, изначальным катобиохимическим фактором, обуславливающим аутодигестивные процессы в поджелудочной железе, являются липолитические ферменты – фосфолипаза А и липаза, которые выделяются железой в активном состоянии. Липаза поджелудочной железы не повреждает здоровую клетку. Повреждающим фактором является фосфолипаза А, разрушающая клеточные мембраны и способствующая проникновению в клетку липазы. Усилению липолитического эффекта способствует освобождение тканевой липазы.

Так возникают очаги жирового панкреонекробиоза, вокруг которых формируется демаркационный вал. Если патобиохимический процесс ограничивается этим, то формируется жировой панкреонекроз. Если в результате накопления в поврежденных липазой панкреатоцитах свободных жирных кислот рН сдвигается до 3,5-4,5, то внутриклеточный трипсиноген трансформируется в трипсин.

Трипсин активирует лизосомные ферменты, а также другие протеиназы, вызывающие протеолитический некробиоз панкреатоцитов. Эластаза лизирует стенки сосудов, междольковые соединительно-тканные перемычки, что способствует быстрому распространению ферментного аутолиза в поджелудочной железе и за ее пределами. То есть, по мнению ряда авторов, геморрогический панкреонекроз обязательно трансформируется из жирового.

Такой вариант развития некробиотических изменений, вероятно, возможен. Однако, исходя из многочисленных исследований, возможно и самостоятельное, без стадии жирового, развитие геморрогического панкреонекроза.

Природа протеиназы, участвующей в первичном (триггерном) активировании трипсиногена, точно не установлена. Часто высказывается предположение, что в активации трипсиногена принимают участие клеточные катепсины.

Гипотеза о включении лизосомных ферментов в патогенез острого панкреатита подтверждается увеличением их активности в разных моделях острого панкреатита. Протеиназы гранулоцитов способны усилить воспалительную реакцию организма за счет деструкции кровеносных сосудов и изменения сосудистой проницаемости. Из накапливающихся в очаге воспаления ферментов наиболее выраженным деструктивным действием обладает эластаза гранулоцитов.

Высвобождение активатора плазминогена приводит к инициации различных протеолитических систем, так как в крови циркулирует большое количество профермента, а плазмин обладает широкой субстратной специфичностью.

Таким образом, главным механизмом развития острого панкреатита служит преждевременная активация панкреатических ферментов. Под действием трипсина активизируются все зимогены ферментов поджелудочной железы (эластазы, карбоксипептидазы, химотрипсина, фосфолипазы, колипазы), калликреин-кининовая система, система фибринолиза и свертывания крови, что приводит к местным и общим патобиохимическим расстройствам. Кроме местных нарушений, связанных с патологическим процессом в самой железе, наблюдается общий интоксикационный процесс, приводящий к поражению почек, легких, печени, сердца.

Источник

В последнее время заболеваемость панкреатитом сильно выросла. Это связано с распространением фастфуда и злоупотреблением алкоголя низкого качества. Пик заболеваемости приходится на активный трудоспособный возраст от 30 до 60 лет.

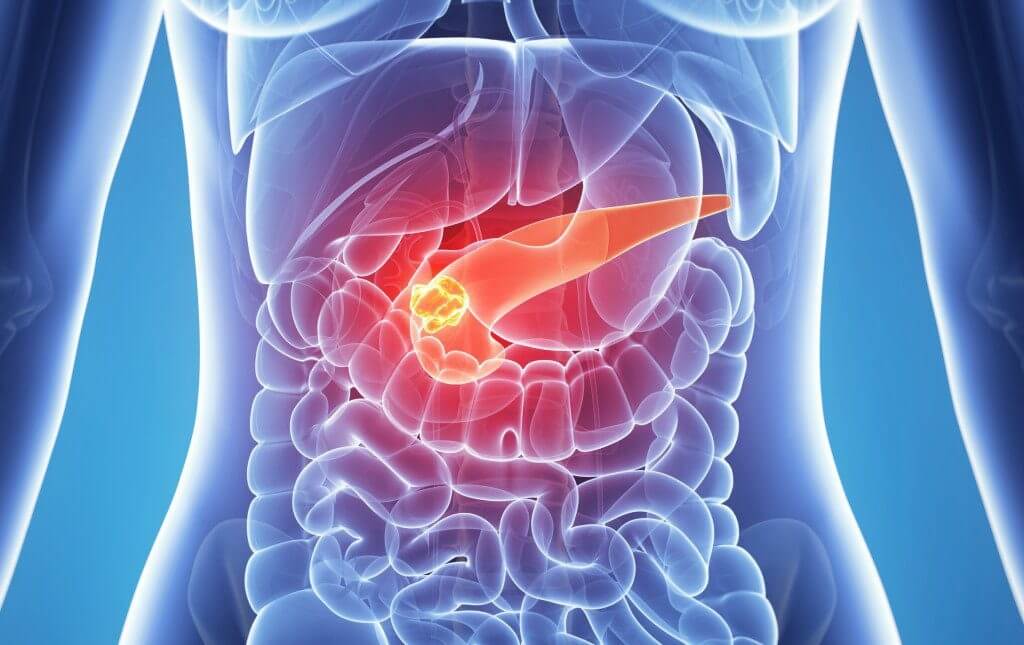

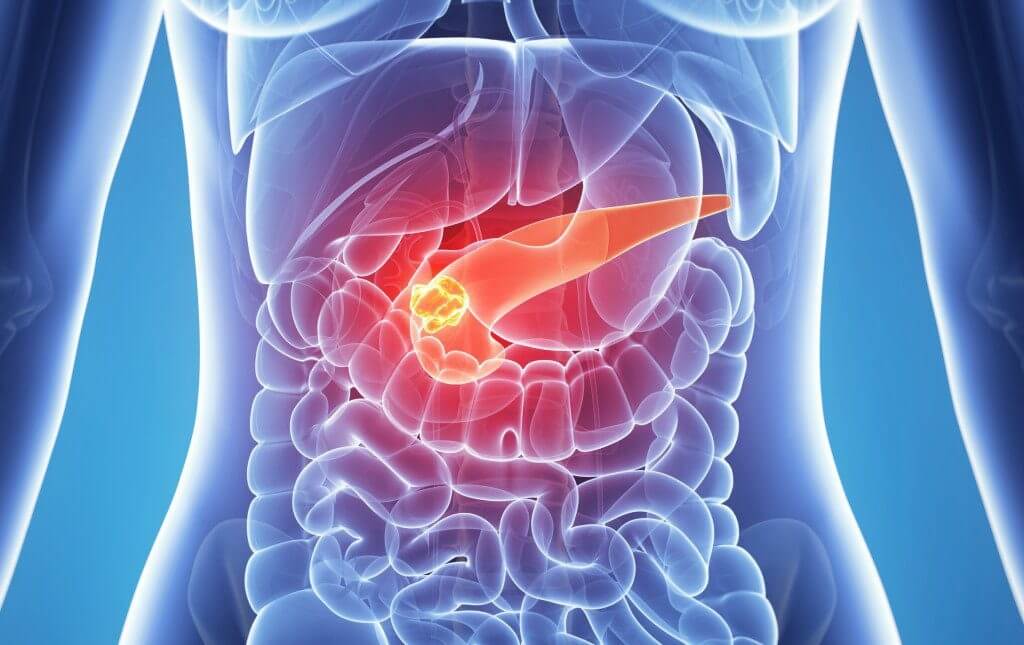

Острый панкреатит — это воспалительный процесс, который изначально возникает в поджелудочной железе, а впоследствии распространяется на окружающие ткани и органы. Диагностировать раннее начало сложно, поэтому, несмотря на современную медицину, летальность при таком диагнозе остается высокой.

Чтобы избежать тяжелых последствий, рассмотрим детально что такое острый панкреатит, его симптомы и лечение, а также расскажем какие профилактические меры помогут не допустить его развития.

Почему возникает заболевание

В основе патологии лежит преждевременная выработка поджелудочной железой ферментов, которые в норме находятся в неактивном состоянии. Это трипсин, фосфолипаза и липаза. Они негативно влияют на состояние сосудов, приводят к повреждению клеток и окислительному процессу в организме. Железа под воздействием этих ферментов начинает перерабатывать саму себя. Возникает внутренний воспалительный очаг, который разрастается, и приводит к общей интоксикации организма.

Что же является спусковым моментом? Почему вдруг «спящие» вещества начинают вырабатываться и разрушать поджелудочную железу? Главная причина — негативное воздействие токсичных веществ, например, алкоголя.

К другим причинам относят:

- Функциональные и воспалительные болезни желчного пузыря и желчных протоков.

- Травмы железы, а также ее повреждения в процессе операций.

- Сосудистые патологии.

- Патологии эндокринной системы.

- Инфекционные заболевания, которые влияют на поджелудочную железу и ее деятельность.

Также к нарушениям выработки ферментов приводит систематическое переедание, частое употребление жирной пищи. Ожирение и алкоголь держат пальму первенства среди всех возможных причин развития болезни.

Признаки острого панкреатита

Основной симптом, который при этом диагнозе присутствует всегда, — выраженный и стойкий болевой синдром, который с большим трудом купируется анальгетиками. Часто болевому приступу предшествует прием обильной пищи или большого количества алкоголя.

Также наблюдаются следующие проявления:

- сильная тошнота и рвота, которая не приносит облегчения;

- вздутие живота;

- обезвоживание;

- кожные пятна вокруг пупка, которые могут иметь синюшный или желтоватый оттенок.

- повышение температуры тела;

- озноб.

Люди во время приступа беспокойны, имеют частое дыхание и учащенный пульс. Может наблюдаться снижение артериального давления. При гнойных формах болезни возникает сильная интоксикация, которая сопровождается высокой температурой, ознобом, испариной.

При таких симптомах требуется немедленная госпитализация и медицинская помощь. Самостоятельно облегчить самочувствие больному не удастся. Если упустить время, то возможен летальный исход.

Степени тяжести и формы острого панкреатита

В зависимости от степени тяжести патологии выделяют 3 степени:

- Легкая — недостаточность органа минимальна. Возможна небольшая отечность. Достаточно медикаментозной терапии и соблюдение диеты.

- Средняя — возникают местные осложнения некротического характера. Возникает функциональная недостаточность поджелудочной железы, которая приводит к нарушению работы других органов и систем.

- Тяжелая — воспалительный процесс задевает соседние ткани и органы. Возможное присоединение инфекции и развитие гнойного инфицированного некроза. Необходима срочная операция.

Также выделяют 3 основные формы патологии. Это отечный, стерильный и инфицированный панкреонекроз. Отечная форма наиболее распространенная и соответствует легкой степени развития болезни. Редко приводит к тяжелым последствиям.

Стерильный и инфицированный виды характеризуются очень тяжелым течением. Они сопровождаются отмиранием ткани органа, что является необратимым изменением. В кровь проникают токсины, хотя бактерии и вирусы отсутствуют. Без срочной медицинской помощи человек с такой формой умирает достаточно быстро.

Диагностические методы

Успешность лечения панкреатита часто зависит от точной и ранней диагностики. Первичную диагностику обязательно проводят в течение первых 2 суток с момента поступления человека в хирургическое отделение с подозрением на панкреатит.

«Золотым» стандартом при выявлении заболевания является наличие у больного триады симптомов:

- Сильная боль в области ЖКТ, которая отдает в спину.

- Частая рвота.

- Вздутие живота или напряжение мышц в этой области.

Сбор жалоб и пальпация помогает специалисту поставить При помощи сбора анамнеза и пальпации врач ставит предварительный диагноз. Для полноты диагностической картины назначаются следующие методы исследования:

- лабораторные анализы (кровь, моча, гемостазиограмма);

- УЗИ поджелудочной железы;

- рентген брюшины и грудной клетки;

- ФГДС.

Иногда требуется взять на гистологическое исследование образец ткани патологического участка. В этом случае врач может рекомендовать проведение диагностической лапароскопии.

Острый панкреатит поджелудочной железы: методы лечения

Метод лечения подбирается только лечащим врачом после всех диагностических мероприятий. Важно установить точную форму и степень развития заболевания. Также на выбор терапии влияет наличие или отсутствие осложнений.

Терапевтические меры

При легкой степени патологии, когда железа способна нормально функционировать, а некротические явления отсутствуют, используются следующие методы лечения:

- Голод — обычно рекомендуется лечебное голодание в течение 2-3 дней. Иногда используется введение необходимых питательных веществ внутривенно.

- Прикладывание холода на живот для уменьшения болей.

- Прием анальгетиков и спазмолитиков.

- Для предотвращения обезвоживания проводится инфузионная терапия. Это поможет восстановить водно-электролитный баланс и стимулирует мочеиспускание.

В редких случаях назначается антибактериальная терапия. Антибиотики применяют, если есть риск развития гнойного процесса или присоединения инфекции.

Легкую форму заболевания удается купировать за 2-3 суток, после чего человек выписывается из стационара. Однако для предупреждения рецидива нужно соблюдать требования врача по питанию.

Хирургические способы

Умеренная и тяжелая степень панкреатита приводит к патологическим изменениям в самой железе, поэтому эффективным будет только проведение операции.

Сейчас все чаще используется лапароскопическое вмешательство, которое характеризуется малой травматизацией кожи и брюшной стенки, быстрым восстановлением и минимальной вероятностью осложнений. Проводится под общей анестезией. Цель хирургического вмешательства состоит в прочищении гнойных участков и удалении «мертвых» тканей железы.

В тяжелых, запущенных случаях возникает необходимость в проведении повторных операций.

Прогноз и возможные осложнения болезни

Прогноз часто зависит от того, насколько запущена болезнь и в какой форме протекает. Самым благоприятным вариантом является отечная форма или легкая степень острого панкреатита. На этом этапе применение консервативных методов лечения дает хорошие результаты.

Если развился панкреонекроз, то вероятность летального исхода составляет более 20%. При присоединении инфекции и возникновении гнойных осложнений этот процент увеличивается вдвое.

Рассмотрим к каким тяжелым осложнениям может привести болезнь:

- сепсис;

- образование абсцессов или свищей в брюшине;

- внутреннее кровотечение;

- некроз железы (омертвение ее клеток и тканей);

- опухоли;

- почечная недостаточность;

- желчекаменная болезнь;

- сильная интоксикация, которая приводит к гиповолемическому шоку и отеку мозга.

Учитывая достижения современной медицины и передовое оборудование, смертность от панкреатита становится все меньше. Однако острый панкреатит — это опасная и тяжелая болезнь, к которой нельзя относится легкомысленно.

Профилактические мероприятия

Для того, чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы, нужно соблюдать умеренность в еде и не употреблять некачественные алкогольные напитки.

Если болезнь уже диагностирована, то следует пройти курс лечения до конца, соблюдая все врачебные рекомендации. Не допустить рецидива помогут следующие советы:

- Уменьшить количество жирной пищи в рационе. Лучше вообще исключить. Готовить еду на пару, варить или в духовке с минимум масла.

- Повышать иммунитет.

- Не запускать заболевания внутренних органов, которые располагаются рядом с поджелудочной железой.

- Полностью исключить алкоголь. Даже небольшое количество способно снова привести в стационар с приступом болезни. Этанол заставляет железу работать в усиленном режиме, а учитывая ее болезненное состояние это может привести к неблагоприятному исходу.

Хороший результат в период реабилитации дает санаторно-курортное лечение, которое включает прием минеральных вод. Естественно, назначить его может только врач. Также не следует самостоятельно назначать и принимать ферментные препараты или БАДы.

Источник