Внутрибрюшное давление при панкреатите

Показатель внутрибрюшного давления (ВБД) является важным фактором оценки тяжести состояния больных при различных ургентных хирургических заболеваниях, в том числе при остром панкреатите (ОП), его измерению и коррекции уделяют большое внимание [3, 4, 12, 22, 31, 35]. У взрослого человека ВБД, равное 5-7 мм рт.ст., считают нормальным. Более высокие значения ВБД расценивают как внутрибрюшную гипертензию (ВБГ). Выделяют [25] 4 степени повышения ВБГ (табл. 1).

Повышению ВБД у больных ОП способствуют следующие факторы: парез кишечника, компрессия двенадцатиперстной кишки, гастростаз, наличие свободной жидкости в брюшной полости и забрюшинном пространстве, ригидность передней брюшной стенки вследствие ее отека и неадекватной аналгезии. Повышенное ВБД приводит к ряду серьезных нарушений функции различных органов. Сдавление нижней полой вены с последующим уменьшением притока венозной крови к сердцу, снижение сердечного выброса при одновременном повышении периферического сосудистого сопротивления обусловливают нарушение микроциркуляции и перфузию тканей [7-9, 14, 20, 24].

Брюшное перфузионное давление (БПД) определяется разницей между средним артериальным давлением (АД) и ВБД. Считают, что для нормального функционирования органов брюшной полости и забрюшинного пространства БПД должно быть выше 60 мм рт.ст. [10, 11, 26].

ВБГ приводит к высокому стоянию купола диафрагмы, уменьшению легочного объема и альвеолярной вентиляции. При этом происходит сдавление лимфатических сосудов и скопление интерстициальной жидкости в легких. Повышение давления вдоха является причиной развития интерстициального отека легких, появления ателектазов и, как следствие, гипоксии и гиперкапнии [18, 29], легочной недостаточности. Искусственная вентиляция легких в таких условиях может приводить к баротравме и развитию респираторного дистресс-синдрома.

Влияние ВБГ на мочевыделительную систему связано с компрессией почечных вен и паренхимы почек, снижением кровотока в почке, гломерулярного фильтрационного давления (определяется разницей между средним АД и ВБД) и фильтрационного градиента (ФГ, определяется разницей между средним АД и удвоенным ВБД). При прогрессирующем повышении ВБД наступает анурия.

Повышение ВБД при наличии органной недостаточности определяет наличие абдоминального компартмент-синдрома (АКС). World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (2012 г.) дает следующее определение АКС – это стойкое повышение ВБД более 27 см вод. ст., которое ассоциируется с новой дисфункцией/недостаточностью органов. Другими словами, АКС – это сочетание повышения ВБД>20 мм рт.ст. (27 см вод. ст.) и наличие недостаточности хотя бы одного органа.

Было показано, что ВБГ у больных тяжелым ОП формируется с первых дней заболевания, при благоприятном прогнозе сохраняется в течение 3-5 дней, а затем снижается. У всех умерших больных тяжелым ОП давление в брюшной полости остается высоким на протяжении всей первой недели. Повышение ВБД может наблюдаться также при прогрессировании локальных осложнений: острых жидкостных скоплений, распространенного парапанкреатита [15]. Повышение ВБД является одним из механизмов развития недостаточности органов, которая приводит к летальному исходу [37]. Имеется определенная последовательность вовлечения функциональных систем: острая дыхательная недостаточность (ОДН), острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН), печеночно-почечная недостаточность, энтеральная недостаточность, энцефалопатия [5].

Успех лечения больных тяжелым ОП во многом зависит от ранней диагностики и купирования ВБГ, чему способствует мониторирование этого показателя с первых часов заболевания [17, 30, 36]. Раннее мониторирование и лечение ВБГ позволили добиться снижения летальности при тяжелом ОП с 20 до 10% [34].

Для этого авторы [27, 28, 32, 34] проводят адекватное обезболивание с целью уменьшения напряжения передней брюшной стенки, дренирование всех жидкостных скоплений в забрюшинной клетчатке и брюшной полости, декомпрессию желудочно-кишечного тракта, ограничивают водную нагрузку (не более 5 л в сутки), вводят коллоидные и гипертонические растворы, своевременно применяют гемодиализ и ультрафильтрацию. Для поддержания перфузионного давления используют вазоактивные препараты. При рефрактерной ВБГ с развитием АКС прибегают к хирургическим методам: подкожной фасциотомии, лапаростомии с применением сетчатых аллотрансплантатов, сендвич-пакетов и вакуум-ассистированного закрытия ран [13, 17, 22, 23, 36].

Во многих работах показано, что через несколько часов после декомпрессивной лапаротомии у больных с АКС наступает улучшение функций органов [6, 16, 33]. Это указывает на непосредственную роль ВБГ в развитии дисфункций органов. При ретроспективном анализе результатов лечения было показано, что в группе из 23 больных ОП, осложненным АКС, перенесших декомпрессивную лапаротомию (n=18), выживаемость составила 83%, тогда как без нее – только 20% [36].

Нашей целью было изучение роли парапанкреатита в прогрессировании ВБГ у больных тяжелым ОП с различными проявлениями недостаточности органов.

Проведен анализ результатов лечения 63 больных тяжелым ОП, поступивших в клинику в течение 1-4 сут (в среднем через 26,4±3 ч) от начала заболевания. Все больные находились в отделении интенсивной терапии. Мужчин было 48 (76%), женщин – 15 (24%). Возраст больных варьировал от 19 лет до 81 года (44,4±2 года). Причиной ОП у 87% больных явился прием алкоголя, у 13% – желчнокаменная болезнь. У 60 больных при поступлении диагностирован ферментативный перитонит, по поводу которого 55 (87,3%) больным была произведена санационная лапароскопия, 5 – лапаротомия (3 – в связи с сопутствующим деструктивным холециститом, 2 – из-за невозможности исключения другого острого хирургического заболевания).

Все больные были разделены на 4 группы: у 24 больных (1-я группа) признаков недостаточности органов не было, у 15 (2-я группа) отмечена ОДН, у 11 (3-я группа) – ОДН и ОССН, у 13 больных (4-я группа) выявлено сочетание ОДН, ОССН и острой почечной недостаточности (ОПН).

Измерение ВБД осуществляли по методу I. Kron и соавт. [21], показания (в см вод. ст.) снимали на 1, 3, 5, 7-е сутки от начала заболевания. Рассчитывали уровни БПД, ФГ (показания в мм рт.ст.). Показатели сравнивали у больных разных групп между собой и с данными интегральной оценочной шкалы APACHE II, отражающей тяжесть состояния больных.

КТ с болюсным контрастированием проводили 21 больному. Поражение забрюшинной клетчатки оценивали по классификации K. Ishikawa и соавт. [19]. Классификация основана на КТ-признаках распространенности инфильтративно-жидкостных изменений. Авторы выделяют 5 степеней поражения: 1-я степень – изменения в переднем параренальном пространстве или в корне брыжейки поперечной ободочной кишки; 2-я степень – изменения клетчатки в области латерального канала или по заднему листку параренальной фасции, 3-я степень – изменения в ретроколической клетчатке, отграниченные фасцией Тольди, 4-я степень – распространение воспалительного процесса на предбрюшинную клетчатку и (или) на собственную околопочечную клетчатку, 5-я степень – переход на собственно забрюшинную клетчатку (textus cellulosus retroperitonealis). При 4-й и 5-й степенях возможно поражение паравезикальной и пресакральной клетчатки. При наличии 1-2-й степени поражения парапанкреатит считали локальным, при 3-5-й степени – распространенным.

У других 42 больных о распространенном панкреатите судили по данным УЗИ, видеолапароскопии, а также по информации, полученной во время операции, и данным патологоанатомического вскрытия.

Для проведения множественных сравнений с контрольной группой использовали метод Данетта, для сравнения двух групп между собой – критерий Стьюдента, для сравнения качественных признаков – критерий &khgr;2 и точный критерий Фишера, для изучения корреляции применяли критерий Пирсона.

Показатели ВБД, АРАСНЕ II, БПД и ФГ

Значения ВБД у больных изучаемых групп представлены на рис. 1. Рисунок 1. Показатели ВБД у больных ОП. Здесь и на рис. 2, 4 и 5: НО – недостаточность органов, остальные обозначения в тексте. У больных 1-3-й группы в 1-е сутки уровни ВБД достоверно не различались и соответствовали ВБГ 1-й степени, тогда как у больных 4-й группы ВБД было достоверно выше и соответствовало ВБГ 2-й степени. У больных 1-й группы нормализация ВБД происходила уже к 3-м суткам, у больных 2-й группы – после 3-х суток (к 7-му дню ВБД было нормальным). У больных 3-й группы уровень ВБД к 3-5-м суткам достоверно повышался (2-я степень ВБГ), при отсутствии достоверных различий с 1-й и 2-й группами прослеживалась явная тенденция к увеличению ВБД на 7-е сутки. У больных 4-й группы на 3-и и 5-е сутки сохранялась ВБГ 2-й степени, на 7-е сутки отмечался достоверный подъем показателя до 3-й степени.

Рисунок 1. Показатели ВБД у больных ОП. Здесь и на рис. 2, 4 и 5: НО – недостаточность органов, остальные обозначения в тексте. У больных 1-3-й группы в 1-е сутки уровни ВБД достоверно не различались и соответствовали ВБГ 1-й степени, тогда как у больных 4-й группы ВБД было достоверно выше и соответствовало ВБГ 2-й степени. У больных 1-й группы нормализация ВБД происходила уже к 3-м суткам, у больных 2-й группы – после 3-х суток (к 7-му дню ВБД было нормальным). У больных 3-й группы уровень ВБД к 3-5-м суткам достоверно повышался (2-я степень ВБГ), при отсутствии достоверных различий с 1-й и 2-й группами прослеживалась явная тенденция к увеличению ВБД на 7-е сутки. У больных 4-й группы на 3-и и 5-е сутки сохранялась ВБГ 2-й степени, на 7-е сутки отмечался достоверный подъем показателя до 3-й степени.

На рис. 2 представлены показатели шкалы APACHE II у больных разных групп. Рисунок 2. Показатели шкалы APACHE II у больных ОП. Уже в 1-е сутки у больных 2-4-й группы с проявлениями недостаточности органов, в отличие от больных 1-й группы, отмечены значения, соответствующие тяжелому течению заболевания. Наиболее высокие уровни были в 4-й группе. В динамике у больных 1-й и 2-й групп регистрировалось уменьшение индекса APACHE II, тогда как в 3-й и 4-й группах (несмотря на проводимое лечение) – его увеличение к 5-м и 7-м суткам. Отмечены достоверные различия показателей во все сроки наблюдения между данными, полученными в 1, 3, 4-й группе. Отмечена достоверная (р<0,01) средняя прямая корреляционная связь (r=0,57) между показателями ВБД и шкалы APACHE II (рис. 3).

Рисунок 2. Показатели шкалы APACHE II у больных ОП. Уже в 1-е сутки у больных 2-4-й группы с проявлениями недостаточности органов, в отличие от больных 1-й группы, отмечены значения, соответствующие тяжелому течению заболевания. Наиболее высокие уровни были в 4-й группе. В динамике у больных 1-й и 2-й групп регистрировалось уменьшение индекса APACHE II, тогда как в 3-й и 4-й группах (несмотря на проводимое лечение) – его увеличение к 5-м и 7-м суткам. Отмечены достоверные различия показателей во все сроки наблюдения между данными, полученными в 1, 3, 4-й группе. Отмечена достоверная (р<0,01) средняя прямая корреляционная связь (r=0,57) между показателями ВБД и шкалы APACHE II (рис. 3). Рисунок 3. Корреляция между показателями ВБД и шкалы APACHE II у больных ОП.

Рисунок 3. Корреляция между показателями ВБД и шкалы APACHE II у больных ОП.

Таким образом, ВБГ отражает тяжесть состояния больных в такой же степени, как и индекс шкалы APACHE II. На рис. 4 и 5 представлена динамика БПД и ФГ у больных разных групп (у больных 3-й и 4-й групп с целью поддержания адекватной гемодинамики применяли вазоактивные препараты). Рисунок 4. Показатели БПД у больных ОП.

Рисунок 4. Показатели БПД у больных ОП. Рисунок 5. Показатели ФГ у больных ОП. Отмечено достоверное снижение ФГ и тенденция к снижению БПД у больных 4-й группы, что подтверждает тезис о влиянии пониженного БПД и ФГ на развитие почечной недостаточности.

Рисунок 5. Показатели ФГ у больных ОП. Отмечено достоверное снижение ФГ и тенденция к снижению БПД у больных 4-й группы, что подтверждает тезис о влиянии пониженного БПД и ФГ на развитие почечной недостаточности.

ВБД при различном поражении забрюшинной клетчатки

У больных с распространенным парапанкреатитом (n=39) показатели ВБД (рис. 6) и шкалы АРАСНЕ II (рис. 7), измеренные в динамике с 1-х по 7-е сутки, были достоверно выше, чем у больных с локальными формами парапанкреатита (n=24; p<0,01). Рисунок 6. Показатели ВБД у больных ОП с локальными и распространенными формами парапанкреатита (ЛП и РП соответственно).

Рисунок 6. Показатели ВБД у больных ОП с локальными и распространенными формами парапанкреатита (ЛП и РП соответственно). Рисунок 7. Показатели APACHE II у больных ОП с локальными и распространенными формами парапанкреатита (ЛП и РП соответственно). Следует отметить, что при локальном парапанкреатите, начиная с 3-х суток этот показатель достоверно снижался, тогда как при распространенном поражении забрюшинной клетчатки гипертензия сохранялась. Распространенное поражение забрюшинной клетчатки в большей степени, чем наличие выпота в брюшной полости, определяло стойкое повышение ВБД. Об этом свидетельствуют данные, представленные в табл. 2.

Рисунок 7. Показатели APACHE II у больных ОП с локальными и распространенными формами парапанкреатита (ЛП и РП соответственно). Следует отметить, что при локальном парапанкреатите, начиная с 3-х суток этот показатель достоверно снижался, тогда как при распространенном поражении забрюшинной клетчатки гипертензия сохранялась. Распространенное поражение забрюшинной клетчатки в большей степени, чем наличие выпота в брюшной полости, определяло стойкое повышение ВБД. Об этом свидетельствуют данные, представленные в табл. 2. Проанализированы результаты обследования 48 больных с наличием ВБГ 1-4-й степени. Санацию и дренирование брюшной полости при ферментативном перитоните производили в 1-3-и сутки с момента заболевания. Не отмечено достоверных различий объема выпота в брюшной полости при разной степени ВБГ, выявлена тенденция к увеличению объема жидкости у больных с локальным парапанкреатитом. Число больных с распространенным парапанкреатитом прогрессивно увеличивалось при повышении степени ВБГ, при этом возрастало число больных с недостаточностью нескольких органов.

Проанализированы результаты обследования 48 больных с наличием ВБГ 1-4-й степени. Санацию и дренирование брюшной полости при ферментативном перитоните производили в 1-3-и сутки с момента заболевания. Не отмечено достоверных различий объема выпота в брюшной полости при разной степени ВБГ, выявлена тенденция к увеличению объема жидкости у больных с локальным парапанкреатитом. Число больных с распространенным парапанкреатитом прогрессивно увеличивалось при повышении степени ВБГ, при этом возрастало число больных с недостаточностью нескольких органов.

Таким образом, именно распространенное поражение забрюшинной клетчатки играет большую роль в поддержании ВБГ после санации и дренирования жидкостных скоплений в брюшной полости.

Отдельно были рассмотрены больные, у которых проведена КТ с болюсным введением контрастного препарата. У них выраженность парапанкреатита изучена по 5-степенной классификации [19]. При наличии поражения забрюшинной клетчатки 1-2-й степени в 1, 3, 5 и 7-е сутки ВБГ составила 13±0,3, 17±2, 16±4 и 12±2 см вод. ст. соответственно, при 3-й степени – 19±3, 17±2, 15±2 и 13±2 см вод. cт., при 4-5-й степени – 22±3, 20±2, 23±4 и 21±5 см вод. ст., различия в 1-е и 7-е сутки достоверны (p<0,05). При распространенном парапанкреатите (4-5-й степени) не отмечено снижения ВБД в течение 7 дней.

В сроки 14 дней от начала заболевания из 48 больных с 1-4-й степенью ВБГ умерли 18 (37,5%): с ВБГ 1-й степени – 1 (6,6%), с ВБГ 2-й степени -6 (37,5%), с ВБГ 3-й степени – 7 (58,3%), с ВБГ 4-й степени – 4 (80%). У всех был распространенный парапанкреатит. В последующем гнойные осложнения возникли у 12 (40%) из 30 оставшихся в живых. Поздняя летальность составила 33,3% (умерли 10 больных, у 9 из них был распространенный парапанкреатит).

Таким образом, данные настоящего исследования еще раз подтвердили, что определяющим фактором неблагоприятного исхода у больных тяжелым острым панкреатитом является наличие ранней недостаточности органов.

Показатель внутрибрюшного давления наряду с индексом шкалы АРАСНЕ II позволяет на раннем этапе заболевания предположить неблагоприятный исход. Транзиторная внутрибрюшная гипертензия в течение 3 сут от начала заболевания с последующим снижением внутрибрюшного давления на 5-е сутки, характерная для больных с локальным поражением забрюшинной клетчатки, является важным фактором выживаемости. Определяющим признаком стойкой внутрибрюшной гипертензии (повышение внутрибрюшного давления в течение 5-7 дней), сопровождающейся недостаточностью органов, является распространенный парапанкреатит. Важно выделить эту группу больных, для чего к 3-5-м суткам от начала заболевания необходимо иметь информацию о наличии распространенного перитонита (данные КТ с контрастированием).

Полученные данные позволяют констатировать, что стойкая внутрибрюшная гипертензия у больных с распространенным парапанкреатитом и полиорганной недостаточностью является показанием к проведению ранних декомпрессионных вмешательств на брюшной стенке, а при наличии предикторов повреждения панкреатического протока и развития внутреннего панкреатического свища – мероприятий, направленных на перевод внутреннего свища в наружный, о чем сообщалось нами ранее [1, 2].

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Смолькина А.В.

1

Евсеев Р.М.

1

Гончарова А.А.

1

Зайцев А.В.

1

Мидленко И.И.

1

Барбашин С.И.

1

Зайцева О.Б.

1

Гноевых В.В.

1

Бесов В.А.

1

1 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Цель исследования: улучшить результаты прогнозирования риска развития острого панкреатита у пациентов с тяжелой сочетанной травмой путем измерения абдоминального перфузионного давления с внедрением нового способа определения повышения внутрибрюшного давления при ультразвуковой диагностике (Патент на изобретение № 2703816 от 21.10.2019). Работа выполнена на кафедре общей и оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова Ульяновского государственного университета с 2015 по 2018 год. Обследовано 134 пациента с тяжелой сочетанной травмой в возрасте от 18 до 68 лет. Разработан и внедрён способ оценки риска развития острого панкреатита у пациентов с повышенным внутрибрюшным давлением и сниженным абдоминальным перфузионным давлением, заключающийся в количественном определении при доплеровском ультразвуковом исследовании показателей объемного кровотока верхней брыжеечной артерии и верхней брыжеечной вены. При нормальном уровне внутрибрюшного давления либо незначительном снижении абдоминального перфузионного давления у пациентов с тяжелой сочетанной травмой острый панкреатит развивался всего в 17% случаях. При снижении абдоминального перфузионного в 68% случаях на 3-5-е сутки развивался острый панкреатит у исследованного контингента пациентов. Понижение абдоминального перфузионного давления, обратно пропорционального внутрибрюшному давлению, является абсолютным ранним предиктором развития острого панкреатита у пациентов с тяжелой сочетанной травмой. При регистрации снижения абдоминального перфузионного давления у пациентов с тяжелой сочетанной травмой необходимо сразу назначать лечение острого панкреатита в качестве профилактики его развития деструктивной формы.

абдоминальное перфузионное давление

внутрибрюшное давление

острый панкреатит

сочетанная травма

ультразвуковая диагностика

1. Rosenthal M.D., Moore F.A. Persistent Inflammation, Immunosuppression, and Catabolism: Evolution of Multiple Organ Dysfunction. Surg. Infect (Larchmt). 2016. № 17(2). Р. 167-172. DOI:10.1089/sur.2015.184.

2. Никольский В.И. Травмы поджелудочной железы // Факультетская хирургия. Том II. Пенза: ПГУ, 2019. С. 345-357.

3. Алиев С.А., Алиев Э.С. Интраабдоминальная гипертензия и абдоминальный компартмен-синдром: критерии дефиниции терминологии и классификации, патофизиологические и хирургические аспекты проблемы // Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2018. № 2. С. 3-10.

4. Стойко Ю.М., Зубрицкий В.Ф., Забелин М.В., Левчук А.Л., Покровский К.А., Шевчук Р.И. Диагностика и лечение синдрома внутрибрюшной гипертензии при закрытой травме живота // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2011. № 6 (1). С. 45-47.

5. Tyagi A., Singh S., Kumar M., Sethi A.K. Intra-abdominal pressure and intra-abdominal hypertension in critically ill obstetric patients: a prospective cohort study. Int. J. Obstet. Anesth. 2017. № 32. Р. 33-40. DOI: 10.1016/j.ijoa.2017.05.005.

6. Niederauer S., de Gennaro J., Nygaard I., Petelenz T., Hitchcock R. Development of a novel intra-abdominal pressure transducer for large scale clinical studies //Biomed Microdevices. 2017. V. 19(4). Р. 80. DOI:10.1007/s10544-017-0211-2.

7. Jang M., Son W.G., Jo S.M., Kim H., Shin C.W., Lee I. Effect of intra-abdominal hypertension on plasma exogenous creatinine clearance in conscious and anesthetized dogs. J. Vet. Emerg. Crit. Care (San Antonio). 2019. № 19. Р. 45-47. DOI:10.1111/vec.12853.

8. Turiyski V.I., Vassilev P.G., Ardasheva R.G., Dobrev H.P., Kristev A.D. Study on in Vivo Pial Vessels Alterations and Activity of Isolated Vascular Smooth Muscles in Abdominal Hypertension Rats. Folia Med. (Plovdiv). 2019. V. 61(1). Р. 120-126. DOI:10.2478/folmed-2018-0042.

9. Бельский И.И. Роль внутрибрюшного давления в диагностике и лечении острого панкреатита: автореф. дис. … канд. мед. наук. Санкт-Петербург, 2016. 21 с.

В связи с увеличением количества сочетанных травм и сохранением высокой летальности при данной патологии, на сегодняшний день всесторонне изучаются основные причины осложнений в посттравматическом периоде. И объективной оценке тяжести травмы способствует современная концепция развития травматической болезни с формированием полиорганной дисфункции [1]. Одним из осложнений является острый панкреатит, причем развившийся как при самой травме поджелудочной железы, так и без механического воздействия на неё. Забрюшинное расположение поджелудочной железы обуславливает её надёжную защиту спереди мышцами брюшного пресса и органами живота, сзади – позвоночником, мышцами спины и поясницы, однако травматический панкреатит встречается в 5-8% случаев при травме живота [2]. Среди патогенетических механизмов образования острого панкреатита в посттравматическом периоде, как в критическом состоянии, в результате развития микроциркуляторной недостаточности и ишемии при нарушении кровоснабжения поджелудочной железы одним из главных факторов является увеличение внутрибрюшного давления, а, следовательно, снижение абдоминального перфузионного давления, что отмечено у 36-47% пациентов отделений интенсивной терапии [3]. В литературе представлены данные, что при закрытой травме живота, без повреждения поджелудочной железы, повышение внутрибрюшного давления отмечается в 58,33% случаях. В случаях когда операция завершалась ушиванием брюшной полости наглухо, повышение внутрибрюшного давления выше 15 мм рт. ст. отмечалось у 65,12% пострадавших, снижение абдоминального перфузионного давления ниже 60 мм рт. ст. выявлено в 25,58% случаев [4].

Таким образом, снижение абдоминального перфузионного давления является ранним предиктором развития острого панкреатита у пациентов с тяжелой сочетанной травмой. Поскольку абдоминальное перфузионное давление определяется как разница между средним артериальным и внутрибрюшным давлением при норме более 60 мм рт. ст., у пациентов с тяжелой сочетанной травмой необходимо регулярно определять состояние внутрибрюшного давления. Измерение внутрибрюшного давления в мочевом пузыре считалось золотым стандартом. Тем не менее существуют различия в методике, но были выявлены некоторые общие моменты: полное положение лежа на спине, при отсутствии брюшной контрактуры, в конце выдоха и выраженное в мм рт. Большинство результатов исследований указывают на то, что датчик обнуляют на уровне средней подмышечной линии на уровне подвздошного гребня и закапывают 25 мл стерильного физиологического раствора [5]. На сегодняшний момент идет поиск определения внутрибрюшного давления другими способами, так, Niederauer S. с соавторами вместо катетера Фолея разработали и устанавливали новый датчик у женщин внутривлагалищно [6]. Jang M. предложили сравнивать повышение внутрибрюшного давления с уровнем плазменного клиренса экзогенного креатинина и в эксперименте на собаках баллонное устройство, содержащее мочевой катетер Фолея и латексный баллон, помещали во внутрибрюшную полость [7]. Turiyski V.I. с соавторами на основании того факта, что внутрибрюшная гипертензия известна как фактор, влияющий на гемодинамику головного мозга, и устойчиво повышенное брюшное давление может нарушить баланс соотношения внутричерепного и кровяного давления, в конечном итоге развивая перфузионное давление до падения, обнаружили увеличение наружного диаметра carotis communis при поддержании абдоминальной гипертонии как при методах открытого черепа, так и при черепном окне в эксперименте на крысах [8]. Все это говорит об актуальности поиска нового более простого метода определения внутрибрюшного давления, для дальнейшего контроля абдоминального перфузионного давления, в качестве предиктора развития острого панкреатита у пациентов с тяжелой сочетанной травмой.

Цель исследования: улучшить результаты прогнозирования риска развития острого панкреатита у пациентов с тяжелой сочетанной травмой путем измерения абдоминального перфузионного давления с внедрением нового способа определения повышения внутрибрюшного давления при ультразвуковой диагностике (Патент на изобретение № 2703816 от 21.10.2019) [9].

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на кафедре общей и оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова Ульяновского государственного университета с 2015 по 2018 год.

Критерии включения: пациенты мужского и женского пола старше 18 лет с тяжелой сочетанной травмой.

Критерии исключения: пациенты с травмой мочевого пузыря и повреждениями аорты, а также пациенты, которым на догоспитальном этапе применялись вазопрессоры. Пациенты с летальным исходом выбыли из исследования.

Обследовано 134 пациента с тяжелой сочетанной травмой в возрасте от 18 до 68 лет, из которых 116 (86,6%) пострадавших трудоспособного возраста.

Тяжесть состояния оценивалась по шкале APACHE II. Тяжесть сочетанных повреждений определялась по шкале тяжести ISS – Injury Severity Score.

Согласно клиническим рекомендациям Российского общества хирургов, всем пациентам назначали общепринятые лабораторные исследования, компьютерную томографию (КТ), ультразвуковое исследование (УЗИ).

Также всем пациентам выполнялось дуплексное сканирование периферического и магистрального кровотока поджелудочной железы с использованием цветового, энергетического и импульсно-волнового доплеровского картирования внутрисосудистого кровотока, благодаря которому появилась возможность определять диаметр периферических сосудов. Для исследования использовалась диагностическая ультразвуковая система ACUSON S2000 фирмы SIEMENS (Германия). Магистральные сосуды исследовали с помощью стандартной шкалы диапазона скоростей от 0 до ± 1,5 м/с, PRF (частота повторения импульса) – от 3,5 до 7 kHz.

В ходе нахождения пациентов в палате интенсивной терапии у них определяли уровень внутибрюшного давления разработанным в клинике способом и соотношения УЗИ-контроля с лабораторными данными состояния поджелудочной железы. Импульсно-волновая доплерография применялась для расчёта гемодинамических показателей в непарных ветвях аорты – чревный ствол, общая печёночная артерия, селезёночная артерия, верхняя брыжеечная артерия, и непарных притоках воротной вены – верхняя брыжеечная вена, селезёночная вена.

Размер отёка, его распространение на близлежащие ткани, наличие пареза кишечника оказывало значение на качество эхографического изображения главных сосудов, которые подлежали доплерографическому исследованию. Толщина подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки значительно влияла на диагностический потенциал эхографии в плане его снижения.

И для контроля соответствия внутрибрюшное давление определяли по общепринятой методике в асептических условиях лёжа на спине по способу I. Krön с применением катетера Фолея. При разработке нашего способа определения внутрибрюшного давления статистически доказано, что различий показаний нет (р>0,05). В дальнейшем рассчитывали абдоминальное перфузионное давление и соотношение развития острого панкреатита у этих пациентов в посттравматическом периоде. Кроме того, данные УЗИ-контроля были подтверждены компьютерной томографией.

Нами разработан способ оценки риска развития острого панкреатита у пациентов с повышенным внутрибрюшным давлением (ВБД), который включает определение при ультразвуковой диагностике верхней брыжеечной артерии и верхней брыжеечной вены динамики максимальной скорости кровотока в систолу Vmax, минимальную скорость кровотока в диастолу Vmin и объемную скорость кровотока Vvol, при этом в случае установления роста вышеуказанных показателей верхней брыжеечной артерии и обратно пропорциональном их снижении в верхней брыжеечной вене, рассчитывают коэффициент развития острого панкреатита по формуле:

Крп = Vvol ВБА / Vvol ВБВ, где Vvol ВБА – объёмная скорость кровотока верхней брыжеечной артерии, Vvol ВБВ – объёмная скорость кровотока верхней брыжеечной вены, и при значении Крп оценивают риск развития острого панкреатита.

Способ осуществляют следующим образом.

Проводят ультразвуковую диагностику верхней брыжеечной артерии (ВБА) и верхней брыжеечной вены (ВБВ) для определения динамики максимальной скорости Vmax кровотока в систолу, минимальную скорость Vmin кровотока в диастолу (только в артерии) и объемную скорость Vvol кровотока.

Известно, что для верхней брыжеечной артерии нормальными считаются следующие показатели: максимальная скорость кровотока в систолу Vmax = 1,27 ± 0,24 м/с, минимальная скорость кровотока в диастолу Vmin = 0,16±0,03 м/с, объемная скорость кровотока Vvol ВБА = 791,82±48,47 мл/мин. Для верхней брыжеечной вены в норме максимальная скорость кровотока в систолу Vmax = 0,30 ± 0,01 м/с, объемная скорость кровотока Vvol ВБВ = 553,62±23,26 мл/мин. [9].

Для статистического анализа результатов применялись методы вариационной статистики по Фишеру-Стьюденту. Анализ проводился с помощью специализированной программы STATISTICA 6.0 на персональном компьютере. Расчёт частоты изменений определялся с помощью критерий Фишера и χ². При значении коэффициента Стьюдента р < 0,05 данные считались достоверными.

Результаты исследования и их обсуждение. Обследовано 56 (41,8%) пациентов женского пола, 78 (58,2%) мужского. Из них 64 (47,8%) пациентам оперативное вмешательство на органах брюшной полости не проводилось, 70 (52,2%) пострадавшим выполнено оперативное лечение различного объёма. Причиной тяжелой сочетанной травмы в первую очередь является дорожно-транспортное происшествие – 116 (86,6%) пострадавших, и по 9 (6,7%) человек разделили падение с высоты и бытовые травмы. В первые 6 часов поступило большинство пациентов – 118 (88,1%), с 6 до 12 часов с момента получения травмы доставлены 12 (8,9%) человек, и свыше 12 часов – госпитализировано 4 (3,0%) пострадавших.

В процессе исследования отмечено, что в норме либо при интраабдоминальной гипертензии до 15 мм рт. ст. Vmax, Vmin, Vvol ВБА в верхней брыжеечной артерии и Vmax и Vvol ВБВ в верхней брыжеечной вене увеличиваются пропорционально. Но при повышении внутрибрюшного давления выше 15 мм рт. ст. в верхней брыжеечной артерии увеличивались показатели Vmax, Vmin, Vvol ВБА, а Vmax и Vvol ВБВ в верхней брыжеечной вене, наоборот – снижались.

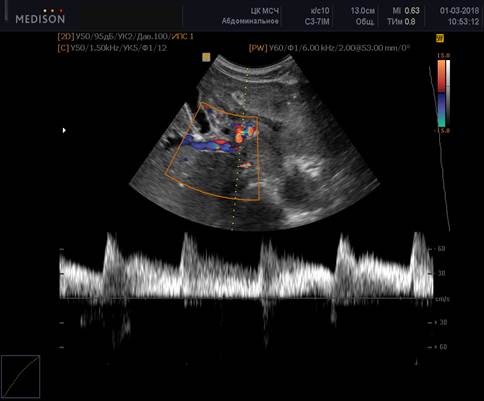

Были получены следующие результаты: для верхней брыжеечной артерии Vmax увеличивалась до 2,3±0,15 м/с, Vmin увеличивалась до 0,2±0,02 м/с и Vvol ВБА увеличивалась до 1603,57±17,21 мл/мин. При этом в верхней брыжеечной вене показатели снижались до: Vmax 0,22±0,03 м/с, Vvol ВБВ 331,26±14,2 мл/мин. Данное обратно пропорциональное снижение вышеуказанных показателей в верхней брыжеечной вене свидетельствует о росте ВБД. На рисунке 1 представлен снимок УЗИ верхней брыжеечной вены в режиме цветового дуплексного сканирования, где явно видно увеличение диаметра венозного сосуда.

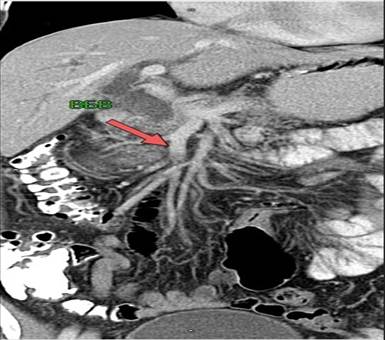

У данного пациента выполнена компьютерная томография органов брюшной полости в 3D-воспроизведении, где наглядно видно расширение верхней брыжеечной вены (рис. 2).

Рис. 1. УЗИ с расширенной верхней брыжеечной веной пациента К., находившегося на лечении с диагнозом: тяжелая сочетанная травма

При нормальном уровне ВБД либо незначительном его повышении Крп не превышает 2. У таких пациентов с тяжелой сочетанной травмой острый панкреатит развивался всего в 17% случаях.

У пациентов, результат которых в течение 3 суток Крп регистрировался выше 2, в 68% случаях на 3-5-е сутки развивался острый панкреатит, подтвержденный ультразвуковой картиной состояния поджелудочной железы в виде увеличения её контуров за счет отёка и изменения структуры с диффузным уплотнением и лабораторного повышения диастазы и амилазы крови.

Рис. 2. КТ с расширенной верхней брыжеечной веной пациента К., находившегося на лечении с диагнозом: тяжелая сочетанная травма

При повышении внутрибрюшного давления и снижении абдоминального перфузионного давления происходит ишемия органов брюшной полости, одним из наиболее чувствительных к которой является поджелудочная железа. Итоговый вывод о повышении внутрибрюшного давления, а, следовательно, и риска развития острого панкреатита, можно сделать, применяя такой легкодоступный метод исследования, как УЗИ, который не требует больших материальных и временных ресурсов и общедоступен. Достоверность полученных результатов обследования позволяет избежать дополнительных инструментальных методов исследования.

Выводы

1. Понижение абдоминального перфузионного давления, обратно пропорционального внутрибрюшному давлению, является абсолютным ранним предиктором развития острого панкреатита у пациентов с тяжелой сочетанной травмой.

2. Сущность разработанного способа оценки риска развития острого панкреатита у пациентов с повышенным внутрибрюшным давлением и сниженным абдоминальным перфузионным давлением, обеспечивающего получение технического результата, который заключается в своевременной оценке возможности развития острого панкреатита у пациентов с тяжелой сочетанной травмой, не требует дополнительного оснащения, является простым и доступным в исполнении, заключается в количественном определении при доплеровском ультразвуковом исследовании показателей объемного кровотока верхней брыжеечной артерии и верхней брыжеечной вены (Патент РФ № 2703816 от 22.10.2019).

3. При регистрации снижения абдоминального перфузионного давления у пациентов с тяжелой сочетанной травмой необходимо сразу назначать лечение острого панкреатита в качестве профилактики его развития деструктивной формы.

Библиографическая ссылка

Смолькина А.В., Евсеев Р.М., Гончарова А.А., Зайцев А.В., Мидленко И.И., Барбашин С.И., Зайцева О.Б., Гноевых В.В., Бесов В.А. АБДОМИНАЛЬНОЕ ПЕРФУЗИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 6.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29405 (дата обращения: 04.10.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник